第三章 劳 动

第一节 劳动就业

民国时期,正阳经济落后,工商企业规模小,就业人数少。解放初,实行政府介绍就业和自行就业相结合的办法,对失业人员和城镇零散劳动力给予妥善安置。1950年,县油厂、烟厂和印刷厂等恢复生产后,又安排一批无职业的人员从事工业生产劳动。1951年发展供销合作社时,招收一批农村青年从事供销商业工作。1956年,招收一批社会青年就业。1958年工农业生产“大跃进”,武汉、郑州两市在正阳县招工700人,县招工300人。到1958年底,全县职工人数达7000余人,国营职工队伍迅速壮大。县内社会失业问题基本解决。1960年前后,国家处于困难时期,根据中央指示精神,精减1958年后参加工作的职工。1963年后,逐步加强劳动力的计划管理,在企业中推行多用临时工、少用固定工的制度。

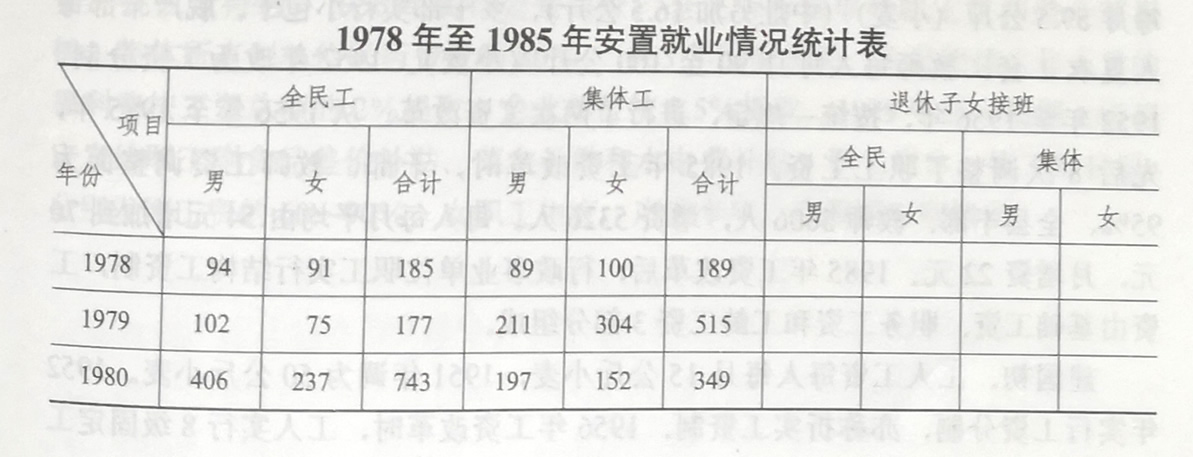

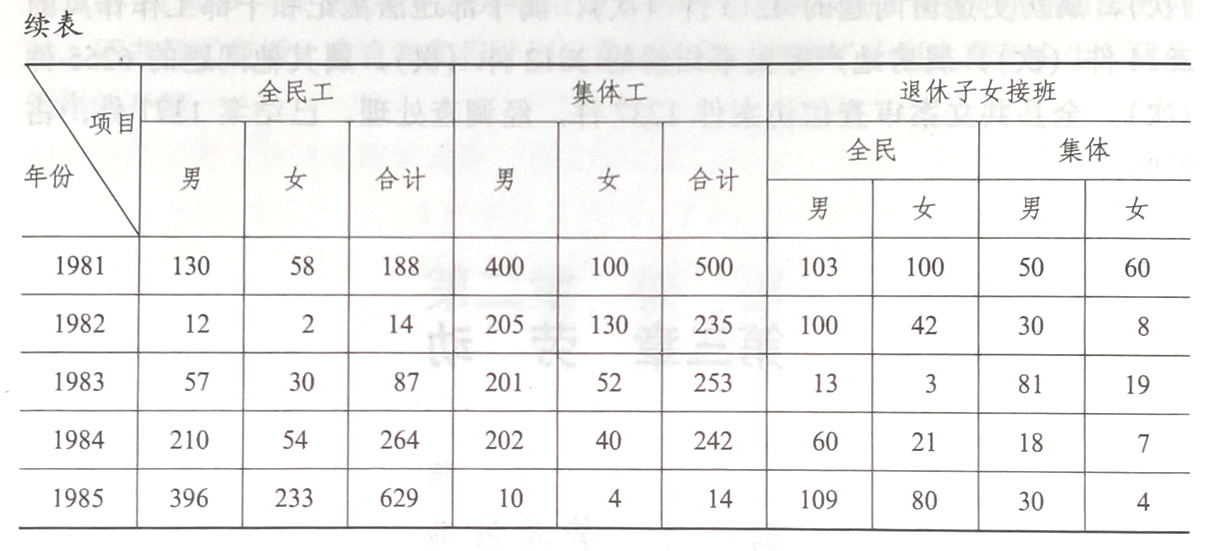

“文化大革命”期间,从待业青年和复员军人中招收工人较多。1968年至1978年全县下放知识青年5179人,1982年底,全部安排就业。

随着人口的增长,待业青年逐年增加。县专门成立劳动服务公司,积极做好就业安置工作。到1985年底,全县共安置就业9921人。

为提高工人技术水平和政治文化素质,1961年,县建立了技工学校。1982年县劳动局、教育局、县工会、团县委联合工厂、企业单位,分别举办工人夜校、职工学校,对上岗前工人和在职工人进行培训。1982年至1985年,全县共培训工人4525人。

第二节 工 资

1949年,县内实行供给制度。供给的标准由国家统一规定。供给内容主要有伙食、服装津贴和日用品等。1950年元月,实行包干供给制。勤杂人员每人每月52.5公斤(小麦),区级以下干部每人每月55公斤(小麦),县级干部每人每月59.5公斤(小麦)(中灶另加16.5公斤),乡干部实行小包干。脱产干部每人夏衣1套,教师每人每月90至100公斤(小麦)。1952年改为工资分制,1952年至1956年,按统一规定,进行了两次工资改革。从1956年至1985年,先后8次调整了职工工资。1985年工资改革时,干部、教师工资调整面为95%,全县干部、教师5606人,增资5326人。每人每月平均由54元增加到76元,月增资22元。1985年工资改革后,行政事业单位职工实行结构工资制,工资由基础工资、职务工资和工龄工资3部分组成。

建国初,工人工资每人每月15公斤小麦,1951年调为50公斤小麦。1952年实行工资分制,亦称折实工资制。1956年工资改革时,工人实行8级固定工资制。1971年,工人建档定级。从此有全民工与集体工、正式工与临时工之区别。工人按劳动、技术评定级别后,绝大部分工人增加了工资。1977年、1979年,两次调整工资,调整面达70%。通过工资改革,95%的工人增加了工资,全县工人9921人,有9425人增加工资,平均每人每月由50元增加到70元。从1956年至1985年,工人工资调整了8次。

1985年工资改革时,部分企业单位取消固定工资制,实行计件和浮动工资制。

第三节 劳保 福利

50年代,各工厂根据工种不同,发放各种劳保用品。1962年县成立“劳动保护委员会”,下设办公室。各生产单位相应建立保护委员会或安全生产领导小组,并设专、兼职安全员,负责督促安全保护工作。1970年县革命委员会规定,接触有毒生产的工人,除发劳保用品外,还要建立职工卫生档案,配专职医务人员定期采样检查,安置除尘设备。对接触尘、毒工作的职工,按国家规定发给保健费。1980年后,规定每年5月为“安全月”,对职工进行安全生产教育,并把安全生产列为评奖的主要条件之一。是年,对安全生产组织一次大检查,发现隐患72处。1981年又对22个单位的34名锅炉工进行检查登记,建立卡片,对不符合标准的设备停止使用或更新。同时举办技术培训班,对司炉工进行理论测验和操作考核,未经考核的司炉工不准顶岗上班。1980年至1985年无重大伤亡事故。

职工福利。建国初,职工享受探亲假、节日工休假。节日加班,单位发加班费;因公负伤、死亡、女工生育、年老疾病,按国家规定,享受补助工资、医疗费、抚恤金待遇。1956年实行公费医疗,全民所有制单位职工医药费全部报销,集体所有制单位医药费报销80%。1963年国家机关、人民团体工作人员的福利费按工资总额的2%提取,企业单位按2.5%提取。1979年后,根据上级规定发给职工副食品差价补贴、菜金补助和水电费补贴。职工病休,按工龄长短,分别发原工资的60-90%。女职工生育,产假半年,产假期工资照发。