第四章 贷 款

第一节 工业贷款

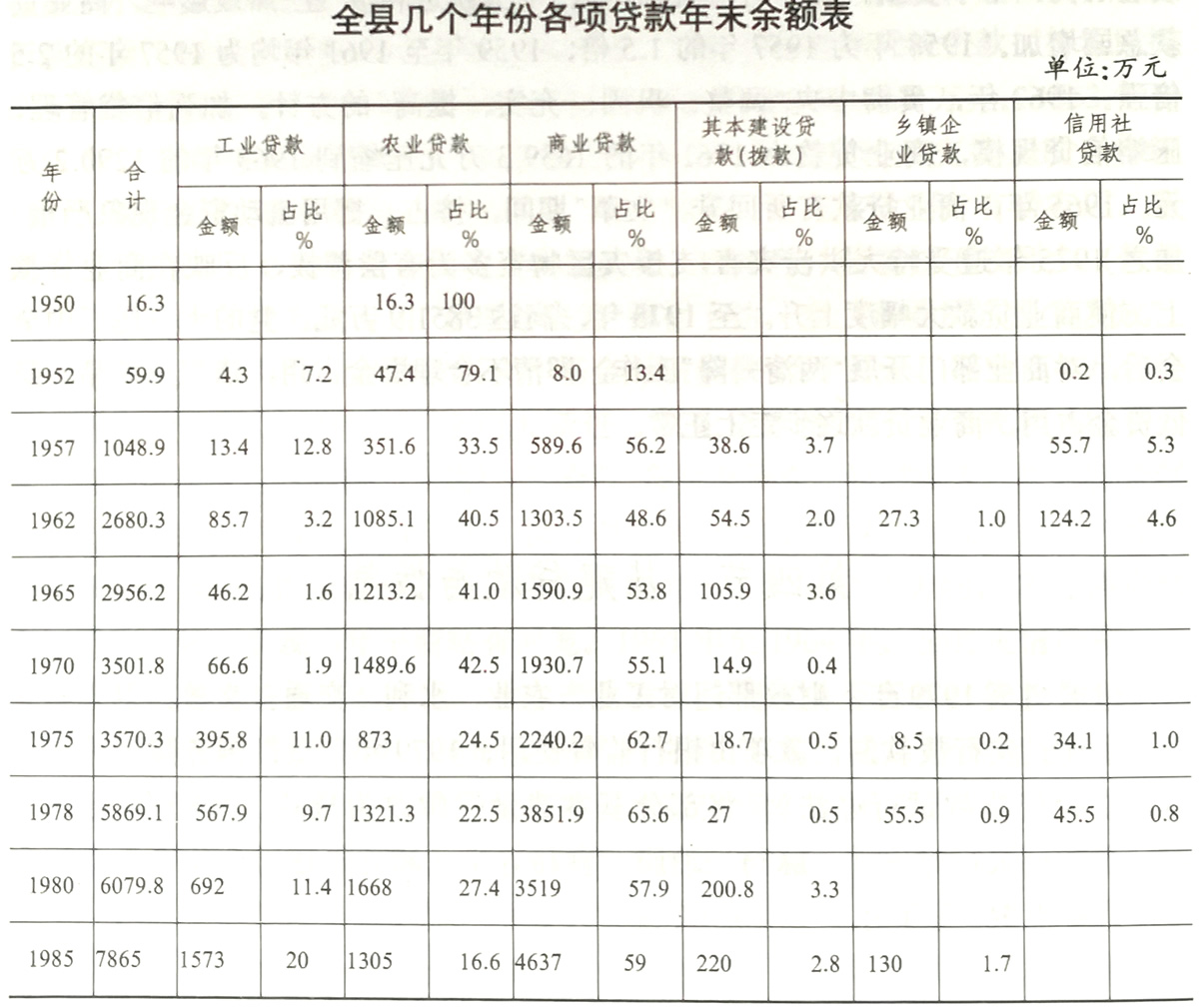

建国初,县内只有手工业作坊和经过社会主义改造后的手工业合作社。银行贯彻国家统一财政经济工作的方针和中国人民银行规定的凡有益于国计民生的国营、合作、公私合营及其他个体经济均可贷款扶持的放款原则。1952年对小手工业放款1.9万元,同年对县办国营油厂、农具厂也给予贷款支持。1955年小手工业走上集体化道路后,银行对生产有技术、原料有来源、产品有销路的企业给予贷款支持。1958年,大跃进,大办钢铁,工业贷款猛增。至1961年,四年放款达473.1万元,造成信贷失控,通货膨胀。1962年,贯彻国务院关于银行工作六条规定,全县开展信贷大检查,清理企业不合理资金占用,压缩信贷规模,年底工业贷款余额降为85.7万元。“文革”期间,信贷管理制度受到干扰,信贷资金被大量占压、挪用,不少企业用流动资金搞基本建设等财政性开支。至1975年底,工业贷款余额达395.8万元。党的十一届三中全会后,实行“区别对待、择优扶持”的原则,对工业企业进行挖潜、革新、改造,择优放款扶持。1980年开始发放中短期设备贷款,重点支持轻纺、能源、建材工业。1982年,实行“统一计划、综合平衡、指标分解、分级管理、存贷挂钩、差额包干”的管理办法,收效良好。1983年,推行以销定贷的办法。1984年,实行“统一计划、划分资金、实贷实存、相互融通”的管理办法,同年新增了个体工业贷款。1985年底工业贷款余额1573万元。

第二节 农业贷款

建国初,对刚翻身的农民在生产生活上给予贷款扶持。生产贷款主要用于购牲畜和小件农具,生活贷款主要解决口粮和搞副业进行生产自救。放款实行贷物折款还款。1950年放款16.3万元。1951年,增加小额短期周转贷款扶持农民搞副业和短途贩运等,全年放款21.4万元。1952年增加到47.4万元。1953年至1957年,为促进农业合作化,农业贷款由扶持个体农户转向支持互助合作组(社)。银行贯彻“确有物资、物资适用,群众欢迎、讲究实效”和“有借有还、到期归还”的原则,以加速资金周转,收效良好。1956年,贷款权下放到乡(营业所),改“支行下拨专款专用”管理办法为“指标下达,乡(营业所)据实发放”。农业合作化高潮期间,发放贫农合作基金专项贷款85.9万元,帮助2.4万余贫农户人社交股金。1958年,全面大跃进,农业贷款增加,全年放款443.6万元。因贷款采取行政手段,不执行“三查”,即贷前调查,贷时审查,贷后检查制度,造成贷款无法收回。1962年,执行中央关于“控制投放,加强调剂、开源节流、争取平衡”的指示精神,坚持自力更生为主,国家贷款为辅,实行钱物结合,讲究实效,实现当年平衡略有回笼。1963年至1964年,全县灾情严重,发放灾区口粮无息贷款5.6万元,对生产队发放长期(一至五年)贷款(一半无息)和短期生产费用贷款,同时发放社员贷款70.6万元,帮助解决吃、穿、住、治病等困难。1965年,农贷资金实行“核定余额、包干到县、多收多贷、略有回笼”的管理办法。对1961年前的各项农业贷款1130.5万元予以豁免。“文革”期间,农贷资金管理受到干扰。10年共放款2074.3万元,多无实效。如,强迫生产队贷款108万元购机电设备36台,基本报废,后来落实债务,群众意见很大。党的十一届三中全会后,农村实行联产承包责任制,农业贷款执行“多收多贷、多存多贷”的政策,以提高资金使用效益。侧重扶持农村重点户、专业户发展商品生产。1985年底支持农户购买农机具、牲畜、化肥、农药、柴油等各项贷款2992.2万元,收回逾期贷款3380.9万元,加速了资金周转。

第三节 商业贷款

建国初,国营商业实行贸易金库制。商品由省统一调拨,销售款由县人行全部上解,不对国营商业贷款。对有利于国计民生的私营商业给予适当贷款扶持。1953年,对资本主义工商业进行社会主义改造,坚持“宽严结合、先公后私”的原则,重点支持国营商业和供销合作商业。对经营棉布、百货土杂等中小私营商户,发放适量贷款。对违背统购统销,经营迷信品及与国营商业争市场,不服从改造的商户不予贷款。1958年至1961年,受大跃进和极“左”路线影响,商业贷款急剧增加。1958年为1957年的1.5倍;1959年至1961年均为1957年的2.5倍强。1962年,贯彻中央“调整、巩固、充实、提高”的方针,加强信贷管理,压缩信贷规模,商业贷款由1961年的1639.3万元压缩到1963年的1290.2万元。1965年,商业贷款有所回升。“文革”期间,挤占、挪用流动资金现象严重,加之1975年遭受特大洪涝灾害,支援灾区物资多为有偿调拨,反映在商业贷款上,使商业贷款大幅度上升。至1978年,高达3851.9万元。党的十一届三中全会后,对商业部门开展“两清一降”工作,即清不合理资金占用,清积压商品,降低资金占用,商业贷款逐步走上正常。

第四节 基建贷款与拨款

建国初至1979年,财政部门对工业、农业、水利、交通、文教、卫生等部门基本建设实行拨款制,款项由银行监督使用。1979年,贯彻国务院《关于基本建设投资贷款试行办法》,将部分基本建设拨款改为贷款。1980年至1985年,县建设银行对皮件、麻纺、油脂、食品等工业和建筑建材企业给予贷款支持,共放款365.2万元。

第五节 乡镇企业贷款

1971年前,对农村手工业生产合作组、社,银行给予少量贷款扶持。1976年前,乡镇企业贷款余额年均在10万元以内。1978年增为55.5万元,但多属行政手段发放,效益很差。1979年,贯彻国务院《关于发展社队企业若干问题的规定》,开始重视对乡镇企业贷款扶持。1981年后,历年放款均在80万元以上,对乡镇企业的发展壮大起了积极作用。

第六节 信用社贷款

信用社的宗旨是组织农村闲散资金,对农民生产生活上的困难积极给予贷款扶持。在其资金不足时,向银行申请贷款,银行据实给予调剂贷款。