第一章 民 政

第一节 支前 拥军

民国34年(1945)元月,八路军三五九旅南下途经县境时,击败国民党豫南挺进军第十三、十四、二十纵队的进攻,歼敌300余人,缴枪数百支。中共汝、正、确县委和行政委员会发动兰青、熊寨、梁庙、江店、黄鲁店等区、乡群众,支援肥猪300头、白酒30担(每担100斤)、白面1500公斤,慰劳三五九旅全体指战员。1949年4月9日,为支援解放军南下渡江,县成立支前委员会,动员全县人民支援面粉40万公斤,马草1.5万公斤,烧柴5万公斤,食盐2500公斤,并筹集木料在大林店江湾渡口建淮河木桥一座,方便解放军南下。

抗美援朝战争期间,县委号召广大青年参军参战,并发动各阶层群众捐献支前。至1952年,全县有15036名青年志愿报名参军,2174名被批准应征入伍;全县捐献“正阳号”飞机1架、大炮1门,计人民币24亿元(旧币)。

在支援前线战争的同时,拥军优属活动也在全县展开。县、区、乡给军烈属挂光荣牌,给前方部队写慰问信。1951年后,春节向烈军属拜年,送光荣灯。60年代后,每逢春节、八一节,都召开烈军属座谈会,设光荣席,赠送节日礼品。70年代后,每年元旦、春节、八一节向驻军慰问、向烈军属慰问,已成为传统,对有困难的烈军属,生活上予以照顾。

第二节 优待 抚恤

正阳人民在抗日战争、解放战争、抗美援朝中,在社会主义革命和社会主义建设中,都贡献了自己的力量。建国后,县人民政府遵照“集体优待和国家抚恤相结合”的方针,对县内的烈军属、革命残废军人和复员、转业、退伍军人开展优抚工作,保证优抚对象生活不低于当地群众中等生活水平。

一、优待

建国初期,对烈军属、革命残废军人和复员退伍军人,实行代耕制度。1950年至1953年,全县优待4856户,代耕面积25323亩。

1956年,全县由初级社转入高级社后,生产队对优待对象照顾工分,列入生产队分配。1980年,农村推行土地承包制,优待工分改为优待粮食,每户年优待标准200--300公斤。1981年全县优待对象2681户,优待粮67万公斤。1982年优待粮改为优待金,每户每年80-180元。1981年至1985年,全县共有优待对象2681户,优待粮91万公斤,优待款144万元。

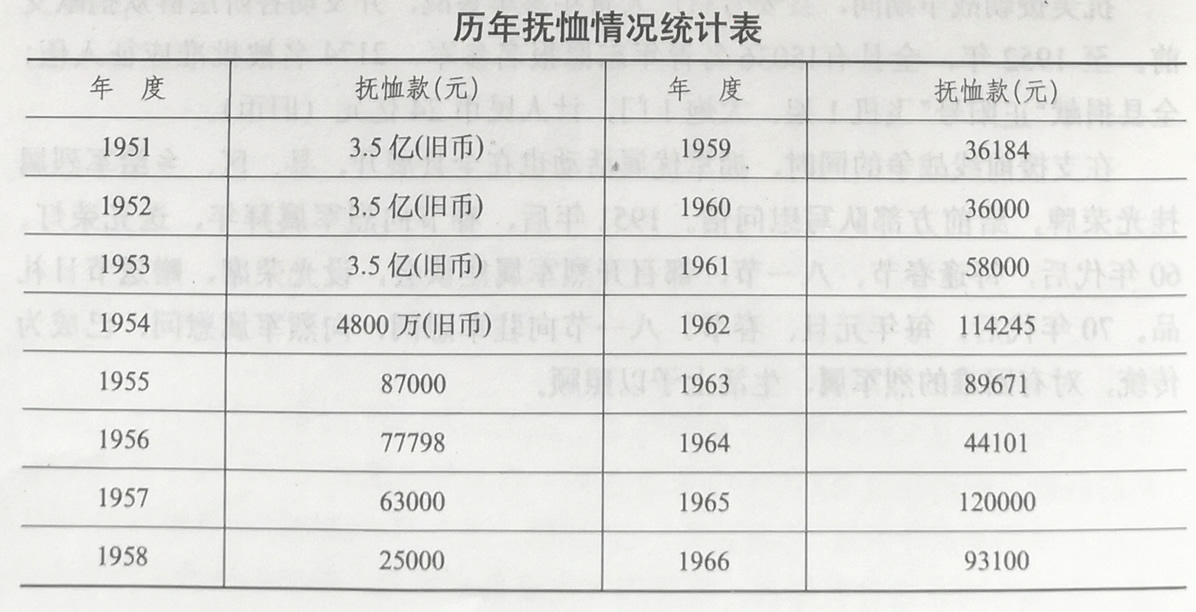

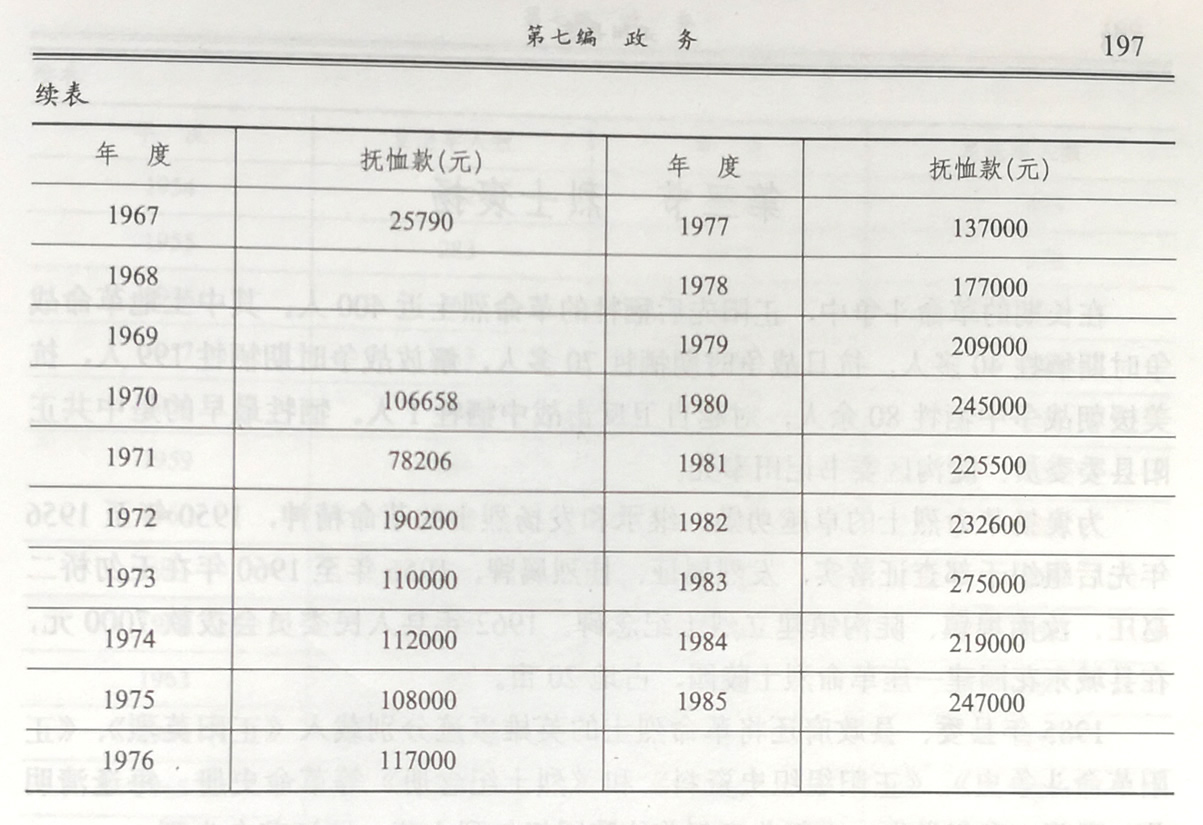

二、抚恤

国家抚恤,主要是指革命军人家属、参战执勤的民兵、民工、人民警察、国家工作人员等牺牲后,除妥善安葬外,政府对其家属发一次性抚恤金。

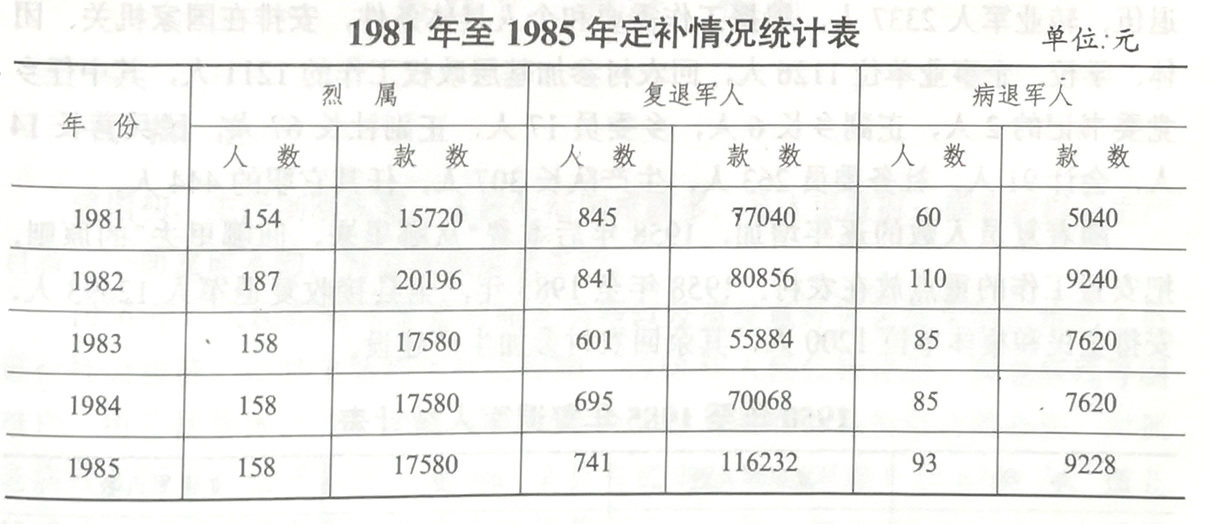

三、定补

定期定量补助,主要是对烈属子女、孤老病人、病故的军人家属和无人抚养的子女等,给予定期补助,以保障其生活。定期补助,始于1961年。“文化大革命”期间,定补工作一度中断。1979年,对定补对象普查登记后,定补工作恢复正常。1981年至1985年全县定期补助的4971人(次),其中烈属定补的815人(次),复退军人3723人(次),病退军人433人(次),共定补款52.7万元。

第三节 烈士褒扬

在长期的革命斗争中,正阳先后牺牲的革命烈士近400人。其中土地革命战争时期牺牲40多人,抗日战争时期牺牲70多人,解放战争时期牺牲199人,抗美援朝战争中牺牲80余人,对越自卫反击战中牺牲1人。牺牲最早的是中共正阳县委委员、陡沟区委书记田奉先。

为褒扬革命烈士的卓越功勋,继承和发扬烈士的革命精神,1950年至1956年先后组织干部查证落实,发烈属证、挂烈属牌。1956年至1960年在王勿桥二赵庄、汝南埠镇、陡沟镇建立烈士纪念碑。1962年县人民委员会拨款7000元,在县城东花园建一座革命烈士陵园,占地20亩。

1985年县委、县政府还将革命烈士的英雄事迹分别载入《正阳英烈》、《正阳革命斗争史》、《正阳组织史资料》和《烈士纪念册》等革命史册。每逢清明节,干部、青年学生、少年儿童都前往陵园祭扫烈士墓,缅怀革命先烈。

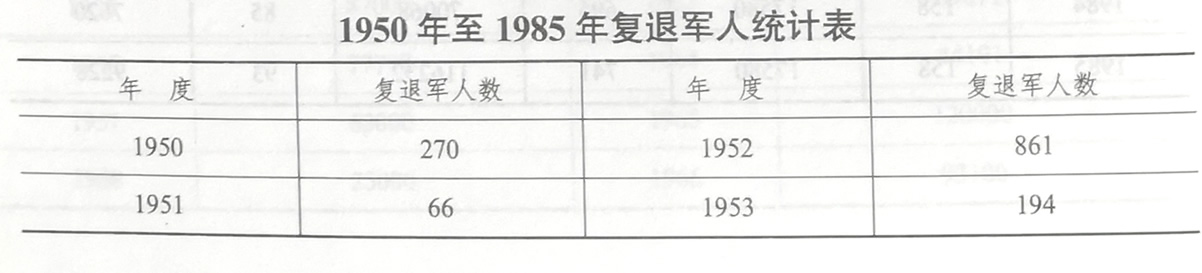

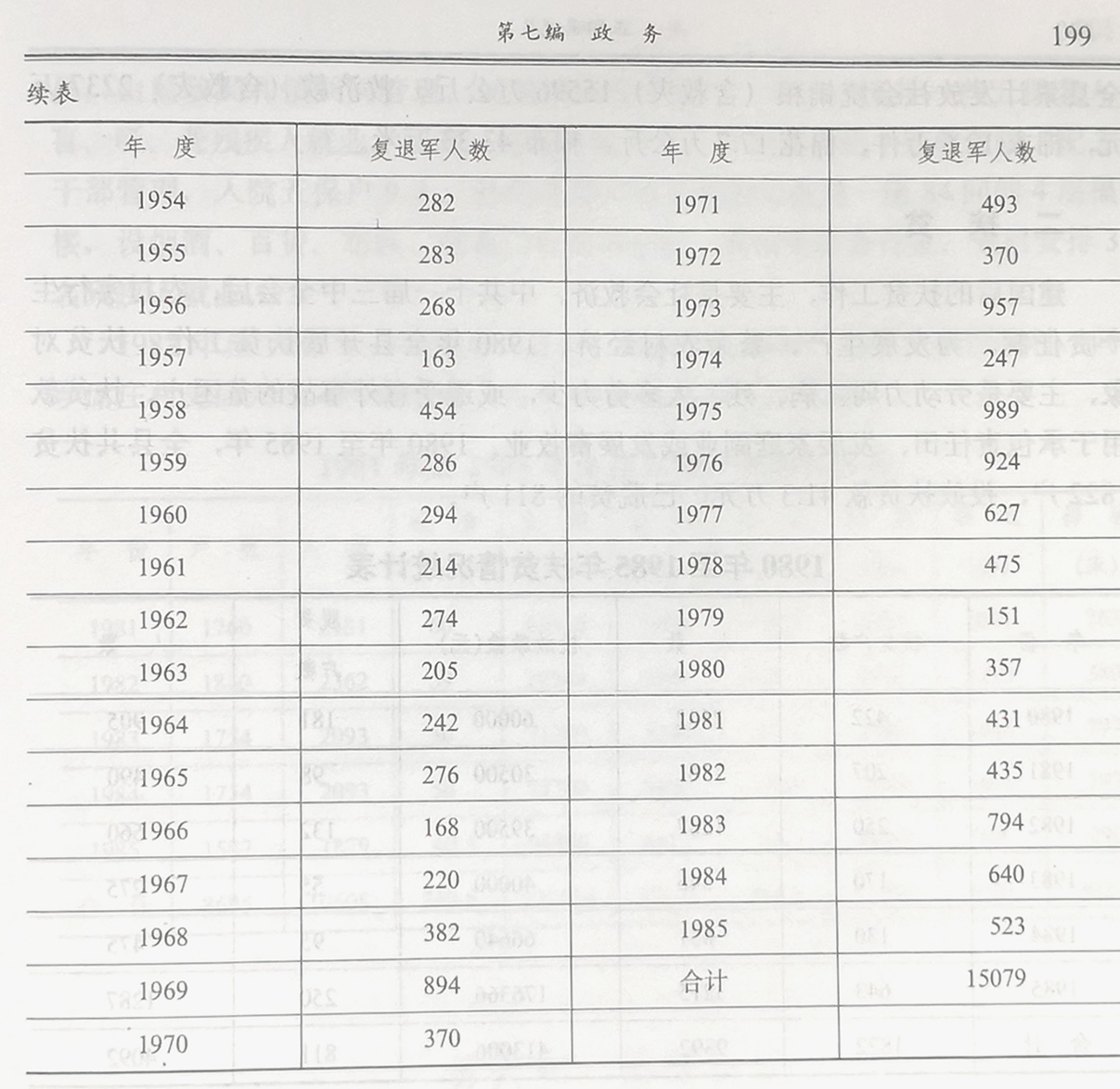

第四节 复员退伍军人安置

1951年7月,县设转业建设安置委员会,书记、县长任正、副主任,下设办公室。1970年后更名为复员退伍军人安置办公室。1951年至1957年,复员、退伍、转业军人2337人,根据工作需要和个人具体条件,安排在国家机关、团体、学校、企事业单位1126人,回农村参加基层政权工作的1211人,其中任乡党委书记的2人,正副乡长6人,乡委员17人,正副社长67人,民兵营长14人,会计91人,社务委员263人,生产队长307人,任其它职的444人。

随着复员人数的逐年增加,1958年后本着“从哪里来,回哪里去”的原则,把安置工作的重点放在农村。1958年至1985年,全县接收复退军人12693人,安排全民和集体单位1200人,其余回农村参加生产建设。

第五节 救济 福利

一、救济

建国初,生产刚刚恢复,人民生活困难颇多,县人民政府一面组织群众生产自救,一面发放实物、资金扶持群众生产。

1956年,人民政府对全县的孤老病残以及遭受意外灾害而生活困难的人员进行社会救济,使其生活得到社会保障。1958年人民公社化后,孤老病残等困难户,由公社集体供养。1961年采取社会互助与政府补助相结合的办法,对孤老病残和困难户给予救济。是年,全县有孤老病残和困难户计6769人,孤儿4317人。通过政府补贴,生产大队筹集资金,共解决粮食59万公斤,人民币236万元,烧柴折款4.72万元,各种物资折款239.5万元。1956年至1985年,全县累计发放社会统销粮(含救灾)15596万公斤,救济款(含救灾)2237万元,棉衣12.6万件,棉花17.7万公斤,棉布43.33万米。

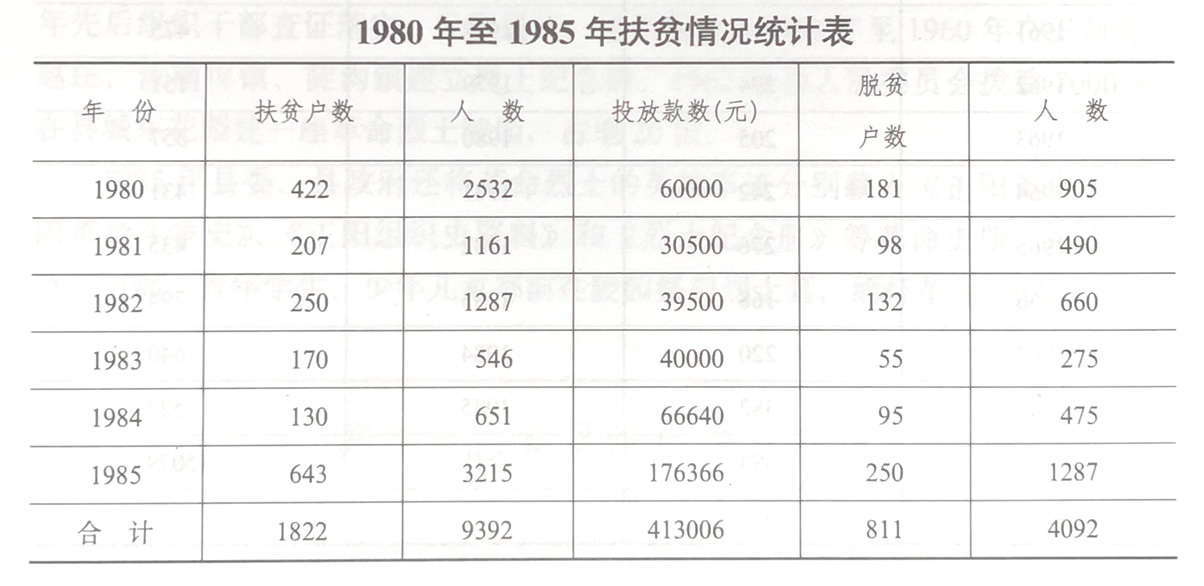

二、扶贫

建国后的扶贫工作,主要是社会救济。中共十一届三中全会后,农村实行生产责任制,为发展生产,繁荣农村经济,1980年全县开展扶贫工作。扶贫对象,主要是劳动力弱、病、残、人多劳力少,或遭受意外事故的贫困户。扶贫款用于承包责任田、发展家庭副业或发展畜牧业。1980年至1985年,全县共扶贫1822户,投放扶贫款41.3万元,已脱贫的811户。

三、社会福利

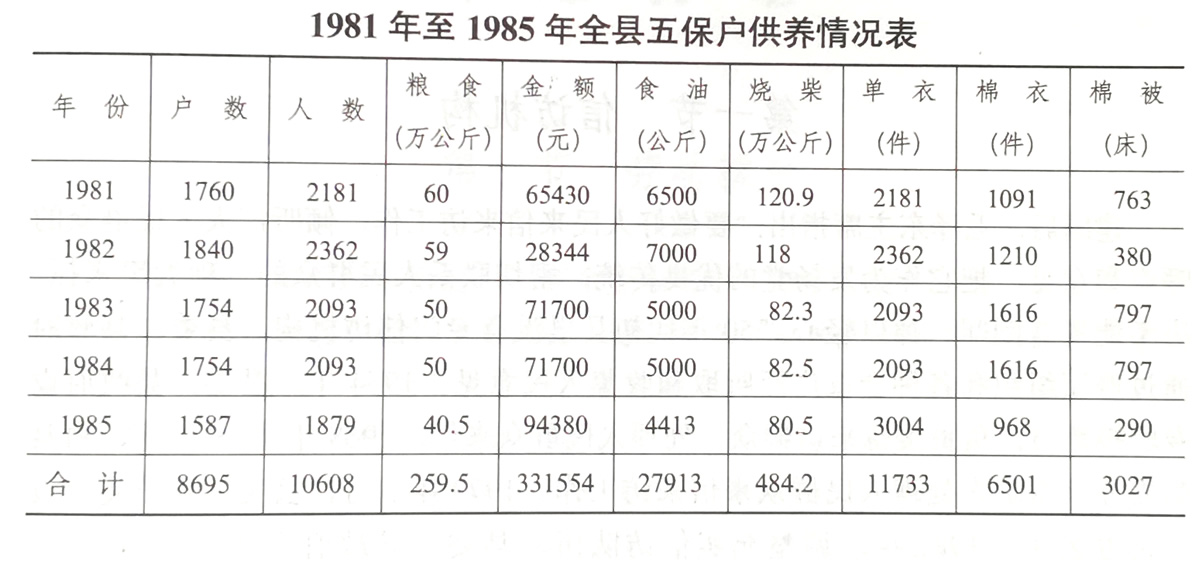

社会福利,主要是解决五保户和盲、哑、聋等残疾人生活困难及就业问题。1956年开始对孤老残废人员实行“五保”。1958年人民公社化后,社队都办食堂和敬老院,“五保户”和盲、哑、聋等残疾人员由敬老院和生产队供养。县民政局在城西关办了福利院、光荣院和荣退军人疗养院,入院的五保老人和残废军人达60多人。各公社无依无靠的孤寡老人6769人,分别入社队敬老院,过集体生活。到1961年,除城关、傅寨两所敬老院保存外,其余停办。老人们又回队,由队供养。

中共十一届三中全会后,农村实行生产责任制,对五保户供养实行优待粮和现金。生活供应标准:每人每年供给人民币80-100元,粮食250公斤,一年一身单衣,两年一身棉衣,三年一床被子。城关镇的五保户和盲、哑、聋等残疾人员,由民政局和镇共同管理,城关镇还开办鞋厂、伞厂,安排一些五保老人和盲、哑、聋残疾人就业。同时,将福利院合并,在城北关建1处敬老院,配2名干部管理,入院五保户9人。县民政局在城关西顺河街建一座84间的4层福利楼,设烟酒、百货、布匹、成衣门市部和旅社、餐馆等服务行业,先后安排316名残疾人就业。

1982年至1985年,雷寨乡后寨村、袁寨乡大郝村、阮店乡徐围孜村、闾河乡席庄村先后兴办4所敬老院,共有44名孤寡老人入了院。

第六节 婚姻登记

民国时期,民法规定,婚龄为男18岁,女16岁。童养媳年龄更小,八、九岁即送到婆家。旧的习俗有:寡妇不准改嫁,一夫多妻不受约束等。

建国后,1950年公布《中华人民共和国婚姻法》,从此,县内各区级政府按新婚姻法,履行登记手续。新《婚姻法》规定,结婚的年龄为男20岁,女18岁。民政部门按照男女双方自愿,不许他方强迫或第三者干涉的原则,进行婚姻登记,发给《结婚证书》。50年代,婚姻登记机关和登记人员配合有关部门积极宣传婚姻法,使广大人民群众熟悉婚姻法,拥护婚姻法,自觉遵守婚姻法。婚姻登记机关依照婚姻法的规定,对结婚、离婚当事人严格审查,有力地限制了包办、强迫婚姻,打击了买卖婚姻,保障了婚姻自由。1951年,全县有1814对男女青年自由结婚,659个寡妇改嫁,1706对包办婚姻被解除婚约。60年代后,以提倡晚婚、节育为结婚登记的一项新内容。80年代,国家颁布《新婚姻法》,规定男22周岁,女20周岁,方可结婚。婚姻登记机关在严格执行婚姻法的同时,还进行了晚婚、晚育和实行计划生育的宣传,促进了计划生育和少生、优生工作的开展。