民国时期,正阳城乡民房多为土墙茅屋,仅有少数官绅豪富住楼房瓦舍。县境较大建筑,多为庙宇、教堂。

建国后,30多年间,城乡面貌发生了巨大变化。居民住房逐渐改为砖木结构。县城建设经反复修改和论证,1982年完成《正阳县1982年至2000年总体规划》蓝图,从此,县城建设走上正规。与此同时,工业、交通、商业、文化、卫生等公共设施大量增加。县、乡、镇街道多为渣油路。1985年,县城面积由1949年的2.6平方公里扩展到5.85平方公里,已建楼房374幢。城区和部分乡、镇用上了自来水;全县乡(镇)都用上了电;建筑队伍日益壮大,技术、设备不断提高和更新。环境保护工作日益受到重视。

第一章 县城建设

第一节 城 垣

正阳县城位于慎水河南支和中支之间。城垣创建年代无考。元至正辛卯(1351)毁于兵。明武宗正德二年(1507),知县齐渊募民筑土墙,周围2667米,高8.3米,城河深3.3米。正德八年(1513),知县张玺以砖石垒砌城墙,周围2613米,高8.3米。知府陈溥为4座角楼题名:北叫适蔡,南叫通楚,东叫接颖,西称达洛。明世宗嘉靖二十二年(1543)、三十六年(1557),清顺治六年(1649)、十五年(1658),康熙九年(1670)、三十五年(1696),乾隆二十四年(1759)、三十五年(1770),各任知县对县城先后进行了重修。乾隆五十八年(1793),知县彭良弼对城郭进行全面整修,改四门为:南曰适楚,北曰朝京,西日通陕,东称接颖。民国17年(1928),筹备自治,万事革新,城门改名为:东日自由,西日平等,南曰中山,北曰博爱。抗日战争爆发后,国民党县政府为防备日军空袭,于民国27年(1938)秋扒除城垣。民国33年(1944)5月13日,日军侵占正阳城。之后,强征民工重修城墙,重挖城河。日军投降后,国民党军仍利用日军修筑的工事,抵御人民解放军。正阳解放后,将旧有的城墙、城门及防御工事全部拆除。

第二节 街 道

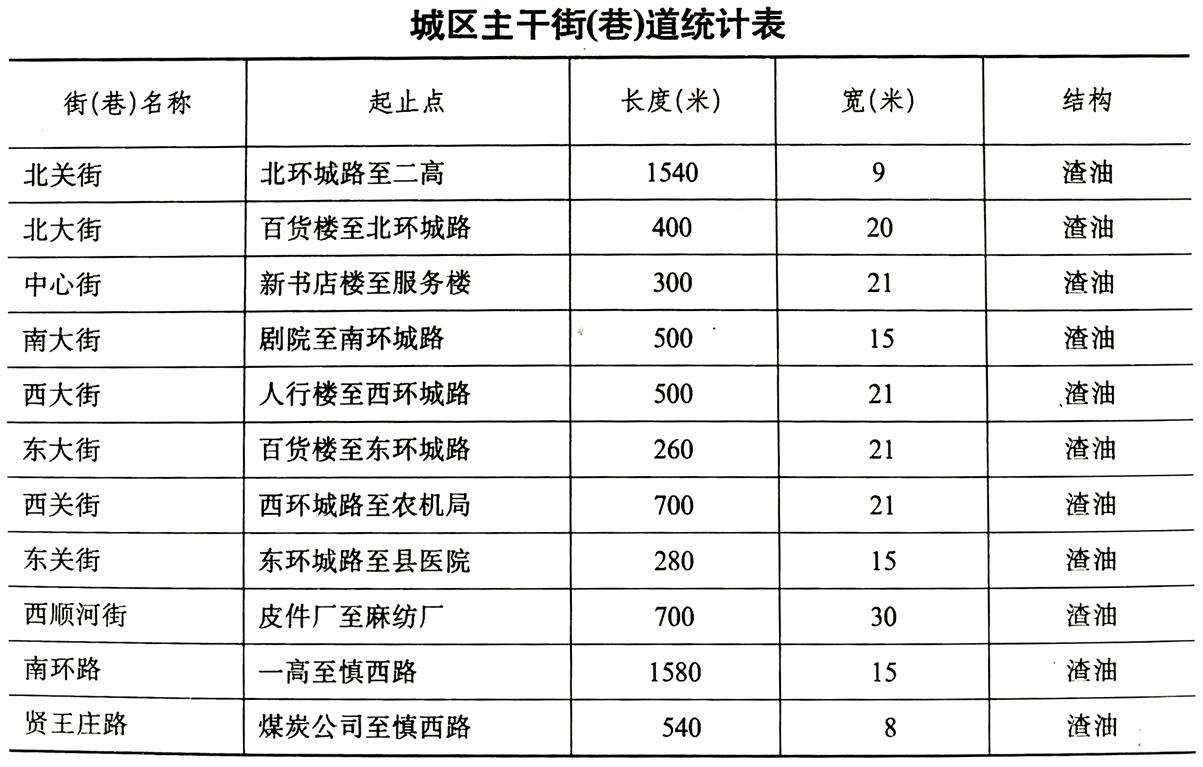

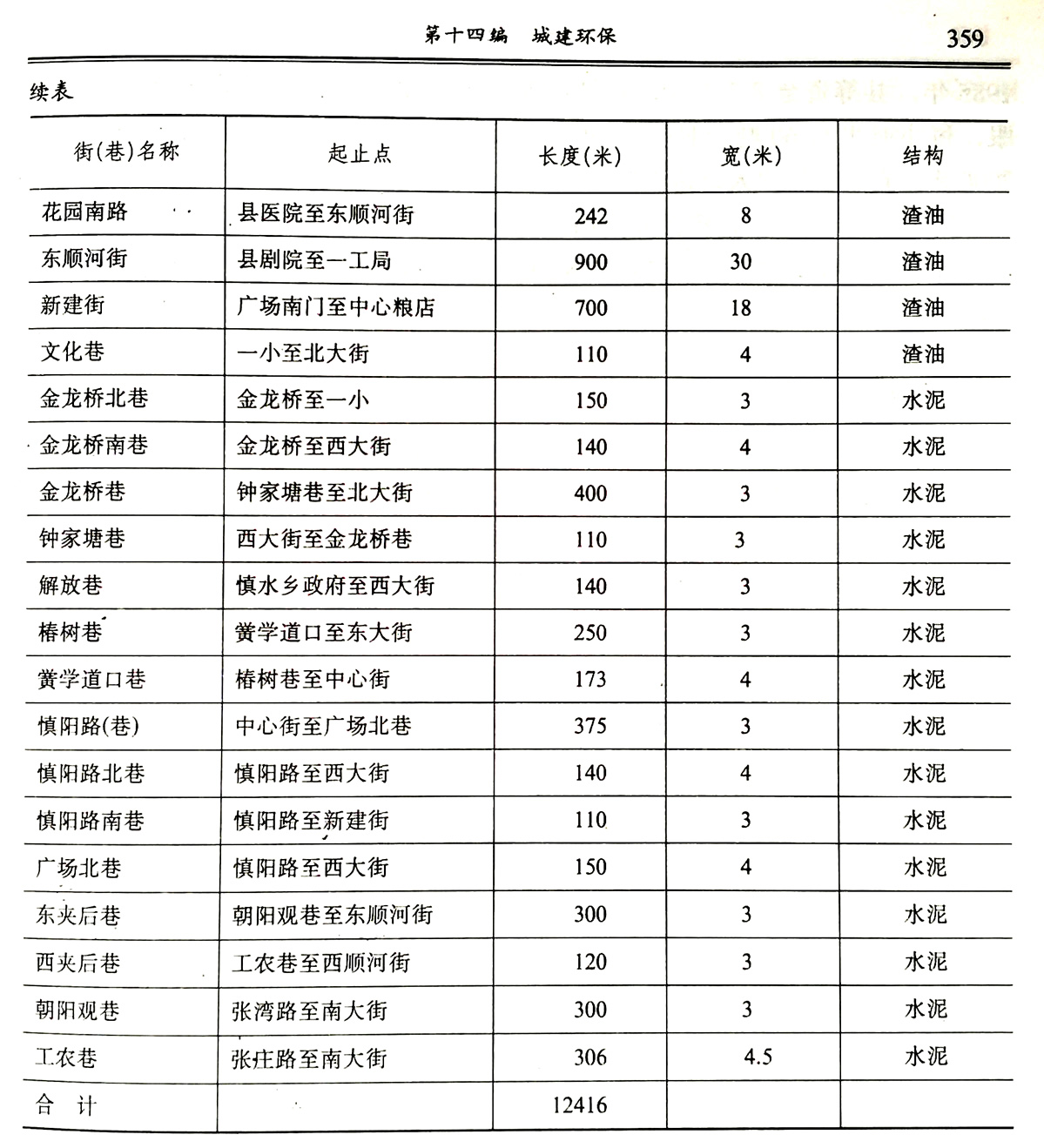

建国初,县城有街、巷27条,其中主干街道11条,巷道16条,大都狭窄,晴天尘土飞扬,阴雨泥泞难行。1950年,中国人民解放军驻正部队指战员,将县城内南北街(包括中心街、北大街)铺为砖路。长700米,宽10米。1958年县城主干街道全部修为碎石路面。1971至1978年,县修路指挥部先后将县城14条街道修为渣油路面,总长9142米。1979年至1985年,共投资410.32万元,先后拓宽主干街道11条,长6780米;修渣油路1条,长110米;硬化巷道15条,长3164米。

城区主要街道从1978年开始架设路灯,当年有路灯25盏。1984年为28盏。1985年增为50盏,灯泡为160瓦高压水银灯,分布于城区7条大街。

第三节 供水 排水

一、供水

1963年前,县城居民饮水全靠土井。其中,县城东北200米处之“甘泉井”,水质最好,居民、茶坊、饭馆尤为喜用。1963年8月,县拨款3.6万元,在东大街路南(现广播局后院),打一机井,深151.70米,建10吨简易水塔一座,铺输水管道1000米。1968年6月,新建100吨水塔一座,简易水塔拆除。1985年,县筹资金8.7万元,在城河外东北角80米处,打成深172米机井一眼,每小时出水60吨,日供水953吨,年供水34.78万吨,铺设自来水管道2000米。自来水用户人口达1.5万人。

到1985年底,县直机关外贸局、化肥厂、麻纺厂、食品厂、皮件厂、球铁厂、棉麻公司等单位,先后打机井8眼,日供水4000吨。居民生活用水问题基本解决。

二、排水

县城位于慎水河南、中两支流之间,中间高,四周低。南关街、中心街与东西顺河街交汇处地势最高。每逢汛期,雨水顺街道流入护城河,再注入慎水河。城区排水,全凭自然流势。1979年,县筹款4万元,在中心街修排水沟320米(双),深0.4米,宽0.6米。1983年,县又拨款9000元,在慎阳路修排水沟一条(单),长150米,深0.8米,宽0.7米。1985年,县投资8.3万元,修西顺河街排水沟(双)一条,长650米,深1.2米,宽1米。至1985年,共投资13.2万元,修水沟3条,总长1120米。

第四节 环境卫生

民国时期,县城街道无公共卫生设施,无清洁工,街道、门前地段由市民打扫,市场卫生归商贩负责。

建国后,县城环境卫生由防疫部门和城关镇管理。50至70年代,每天早晨县防疫站负责卫生工作的人员,督促市民和干部清扫街道及机关环境,并定期组织卫生检查。1979年城关镇环境卫生队成立,有职工4人,架子车2辆及其它简单的工具。后人员逐渐增多。1985年有职工32人,架子车15辆,小四轮拖拉机2部,真空吸污车1部。并投资13.1万元,翻修及新建厕所14个,在主干街安放混凝土果皮箱50个,砌垃圾箱28个,县城卫生面貌大为改观。

第五节 绿 化

新中国建立后的一段时期,县城绿化进展缓慢。1980年,政府号召干部、市民、学校师生植树造林,绿化街道。当年,县买杨树400棵,植于东顺河街一工局至公路段。1982年,绿化正式列入县城总体规划,投资1500元,买法桐198棵,植于中心街、北大街及新建路,同时建护树池130个。至1985年,县总投资4.71万元,植树3052棵,为确保绿化质量,对县直机关和个人实行包栽、包活、包管理的责任制。并投资5580元,砌护树池186个,确保了树木的成活率。

1980年后,县直机关、团体、工厂企业、学校、市民积极响应号召,置盆景,建花坛,栽种风景树,绿化、美化蔚然成风。城区绿化覆盖率由1980年的4%,提高到1985年的12%,经过几年的努力,县城绿化已初见成效。