第六章 自然灾害

正阳县的自然灾害有水、旱、风、虫、雹、霜冻等。水灾大多发生在夏季,旱灾多发生在夏秋季,风灾多发生在春季。水旱灾害危害严重,且水灾多于旱灾。

第一节 水 灾

水灾是正阳县发生最频繁、危害最严重的自然灾害。自唐仪凤二年(677)至民国35年(1946),1269年间,记入史册的水灾有62次。

【唐】大历十二年(777),河水漫溢,洼地水深五尺。

贞元二年(786)正月,大雨雪,平地水深数尺。

贞元三年(787),大水,淮水漫溢,漂民庐舍。

【宋】建隆二年(961),淫雨害田禾,道路行舟。

绍兴三年(1133),淮水漫溢,雨害麦禾。

绍兴四年(1134),水坏圩田,危害蚕麦。

咸淳七年(1271)夏,淫雨,淮水漫溢。

【元】至元三十年(1293),水灾。

至正三年(1343),淫雨,四至七月不止。

【明】弘治二年(1489),大水,坏民庐舍。

嘉靖十年(1531)秋,大水,免田租之半。

嘉靖三十二年(1553),四至七月雨涝。公署、城垣及民居被毁殆尽,无麦禾,稻倍收,免民田租之半。

万历元年(1573)五月,淮水暴发,千里汪洋,没室淹田,滨河居民多溺死。

天启六年(1626),水坏民居。

崇祯四年(1631),水坏民舍,鱼入于市(兼瘟疫大作),民死者半。

崇祯九年(1636)正月始种麦,夏秋淫雨伤禾,米贵民饥,人相食。

【清】顺治六年(1649)夏,大雨弥月。

顺治十五年(1658)五月十三日至二十二日大雨,麦萎无收。八月二十七日至九月十八日,大雨如注,秋禾漂没,坏城垣民居。

顺治十六年(1659)春,久雨坏庐舍,薪草价贵常时十倍,粮价贵常时五倍。

康熙九年(1670)三月,大雨连旬,平地水深数尺。

康熙十三年(1674)八月,大水。

康熙二十一年(1682)六月,大水。

康熙二十六年(1687)七月,水。

康熙三十五年(1696)六月初六日雨,连绵至八月,大水。

康熙三十七年(1698)春,淫雨。

康熙四十七年(1708),淫雨害禾稼。

康熙四十八年(1709),春夏连雨,腐二麦。次年春大饥,人相食。

雍正七年(1729),淫雨伤麦,割于泥。

雍正八年(1730)春,连雨,大水。

乾隆七年(1742),汝水七次漫溢,大饥。

乾隆十八年(1753)九月初二日,连雨十八日,淮水大涨。

乾隆三十八年(1773),春涝。

乾隆四十七年(1782),汝、淮水大溢,与洪河三水通流,如泽国,沿河村庄漂没无数。

道光十三年(1833)七月,大水,晚秋尽淹没,民有饿死者。

道光二十八年(1848)秋,大水十八涨,淮水漫溢,两岸陆地行舟十三次。汝河沿岸,房屋倒塌大半,谷稼漂尽,高田薄有收。

咸丰三年(1853)六月二十三日,大雨淋漓。

同治元年(1862)六月,大水,小寺起水,淹倒棚庐多处,溺死十余人。城郭间,平地水深数尺,民房尽被淹倒,溺死二十余人。

同治二年(1863),大水,民不聊生。

同治五年(1866)六月初一起,日日大雨淋漓,月余方止,禾稼伤,城倾数处。

同治七年(1868),淫雨成灾,连年凶荒,民困死者甚多。

同治八年(1869)四至七月,雨连绵四十日。

同治十年(1871),六月初十日雨,至七月十五日始晴,平地几次起水,大涝,是岁有麦无秋。

光绪九年(1883),夏、秋淫雨连数月,山水暴发,河渠漫溢,禾稼涝坏无余,是岁大饥。

光绪二十四年(1898)四月,淫雨成灾,麦涝坏尽成秕子。秋涝坏禾,民缺粮者甚。

宣统二年(1910)十二月三十日,大雨滂沱,疾风猛烈,雷电交作,如同夏令。

【中华民国】3年(1914)8至9月,淫雨积涝。

6年(1917)6月19日,大雨(冰雹)成灾。

9年(1920)夏,大雨,淮河漫溢,沿岸田园房屋漂没极多。

10年(1921)6月6日后,大雨连日,墙屋倒坏无数,谷禾涝荒殆尽。

19年(1930),水(旱)为灾,岁夏不登,连歉三季。

20年(1931),阴雨连绵,淮、汝河相继漫溢,沿岸村庄被淹没。以汪湖店、潘店、陡沟等处受灾为重,水深0.3米至2米。6至7月大雨数十日,水涝成灾,淮、汝河沿岸陆地行舟,漂没无数。岁饥,民流亡过半。

22年(1933)5至7月,大雨,汝河决堤。平地水深1米。

24年(1935)7月8日,汝河暴涨,越堤泛滥,沿岸尽成泽国,死亡1001人。

27年(1938)6至7月,发水七场,平地积水尺余,陡沟寨墙决口,淮水入街可行船。

28年(1939),积涝。

29年(1940)5月20日,陡沟小中雨,淮河上游大雨,淮水漫溢,沿河村庄淹没。

32年(1943),水灾。

34年(1945)六月初三,陡沟晴天,淮河水溢,沿河村庄水深尺余,时短,作物受害不重。

35年(1946)春,淫雨。7月1日大雨,淹秋达七、八万亩。

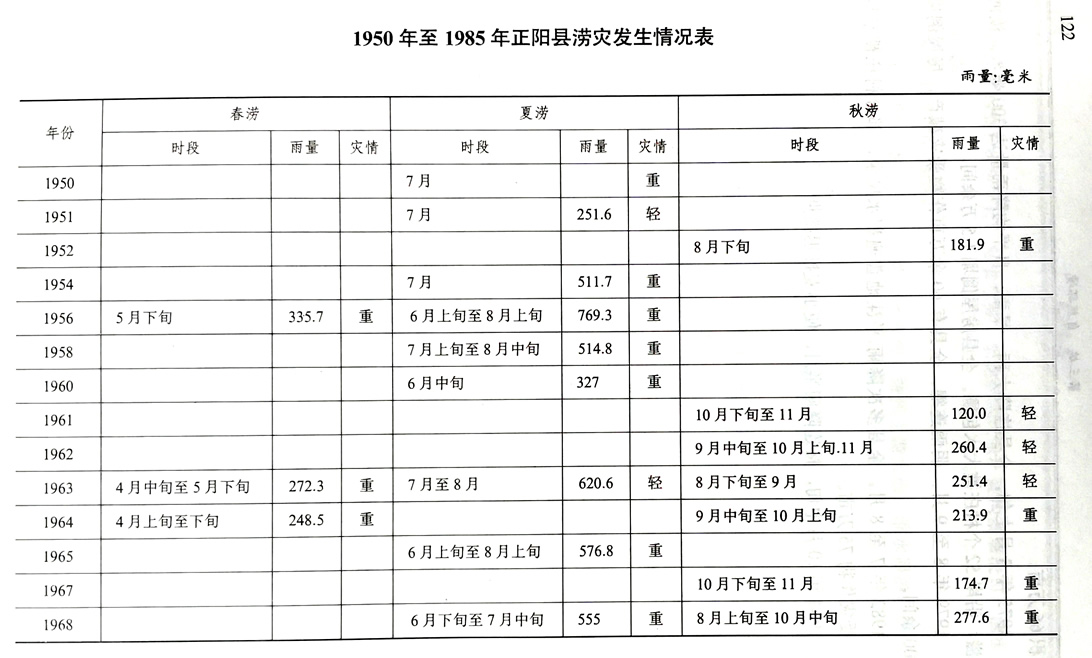

【中华人民共和国】1950年至1985年,有25年发生季节性涝灾35次(重灾22年26次)。其中:春涝8次,夏涝14次,秋涝13次。有二年春、夏、秋三季连涝(1963年、1964年)的,二年春夏连涝的(1956年、1977年),三年夏秋连涝的(1968年、1971年、1975年)。

1954年7月上旬,连降大雨、暴雨10日,雨量达511.7毫米。汝河11处湾地堤防溃决,淮河两岸庄田被洪水淹没,平坡洼地水深1米,受灾作物35万亩,倒塌房屋3456间。

1956年5月下旬至8月上旬,全县连降大雨,降雨量达1105毫米,95万亩小麦沤坏,13万亩秋作物减产。

1960年6月中旬,大雨,降雨量达327毫米,全县小麦受灾减产40%,早秋受淹,晚秋推迟播期,淮、闾河漫溢,房屋倒塌8123间。

1963年4至5月、7至9月,连续降雨,降雨量达1144.3毫米。全县19.3万亩作物绝收,17万亩减产50%以上。

1964年4月连阴雨,降雨量248.5毫米。早秋多半没有种上,种上的受渍害,禾苗黄瘦,田间杂草丛生,严重影响小麦扬花、灌浆。小麦减产40%。是年9月中旬至10月上旬,大雨不止,大豆生芽,红薯沤烂。

1968年7月12日至15日,全县普降大雨,降雨量420毫米,皮店、陡沟、铜钟、闾河、大林、王勿桥6公社达500毫米以上。淮、闾河漫溢。淮河两岸行洪6.5公里,沿岸100个村庄被淹没。闾河洪水宽3公里。汝河陈门湾决口。清水河、慎水河大汛,平坡地带159个村庄被水包围,平地积水半米,一片汪洋。全县倒塌房屋41766间,损失粮食280万公斤,伤40人,牲畜119头,作物受灾面积81.8万亩,有26万亩绝收。

1973年4月29日至30日大暴雨,致使房屋倒塌5480余间,夏粮作物受灾面积66万亩。

1975年8月上旬,全县连降大雨、暴雨,日平均降雨量达300毫米。汝河漫溢,沿岸52个村庄被大水包围。全县房屋倒塌1.5万余间。

1979年8至9月,阴雨连绵,全县有60余万亩作物受灾减产,房屋倒塌5500余间。

1982年7至8月,全县多次降雨,平洼地普遍积水尺余,部分村庄被水包围,受灾作物75万亩。

1984年10月中旬,接连降雨半月,使小麦推迟播期一个月。

第二节 旱 灾

旱灾是正阳县占第二位的严重灾害。自唐仪凤二年(677)至民国35年(1946),1269年间,正阳旱灾载入史书的有46次。

【唐】仪凤二年(677),大旱。

弘道元年(683)夏,大旱。

【宋】端拱二年(989),大旱,民多饿死。

治平元年(1064)夏,大旱。

【元】至元三十年(1293),旱(兼水灾),免田租十分之三,重灾区全免。

泰定二年(1325),秋旱,免交租。

【明】成化十四年(1478),旱,免田租之半。

弘治十五年(1502),大旱,饥荒,人相食。

正德三年(1508),连续9月不雨,大旱,人相食,田野沟壑皆死尸。

嘉靖三年(1524),旱。

嘉靖十八年(1539),大旱,大饥,遣官赈之。

万历二十一年(1593),旱(兼虫灾),是年饥荒,人相食。

崇祯十四年(1641),大旱,饥荒,人相食,居人不敢独行。

【清】顺治六年(1649)秋,大旱。

康熙九年(1670)秋,大旱。

康熙十八年(1679)七月,旱。

康熙二十四年(1685)七月,大旱。

康熙二十八年(1689)七月,旱。

康熙二十九年(1690)七月,旱。

康熙三十年(1691)六月,旱。

康熙三十二年(1693)四月,旱。

康熙三十三年(1694)七月,旱。

康熙三十五年(1696)三月,旱。

康熙三十七年(1698)夏,旱。

乾隆元年(1736),大旱。

乾隆三十八年(1773)秋,旱,岁饥,谷价涨。

乾隆四十三年(1778),大旱。

乾隆五十年(1785),五月至九月不雨,大旱。麦收不到十分之二,秋无禾,无蔬,卖儿卖女者遍道路。

嘉庆十八年(1713),四至八月,旱。谷蔬枯尽。粮价高于平常五倍,岁大饥,人相食。

道光二十七年(1847),夏、秋大旱。

道光三十年(1850),旱。

咸丰六年(1856),夏、秋大旱,稻粱无收。

咸丰九年(1859),七、八月大旱,禾尽枯。

同治五年(1866),七、八月旱。

同治六年(1867),五月旱。

光绪二、三年(1876、1877),旱,池塘沟港连年无水,稻禾全无籽种。

光绪十四年(1888)夏,大旱五十日,稻秆枯焦。

【中华民国】2年(1913),秋旱,地燥。冬末得雨始种麦。

3年(1914),春、夏大旱两月,六月初九始雨,稻谷无收,农民流离失所,卖妻儿子女者甚多。

17年(1928),夏、秋、冬三季,大旱,秋季绝收,麦难种,骡马食尽,鸡犬无存,十数里不见炊烟。

19年(1930),(水)、旱为灾,岁夏不登,连歉三季。

28年(1939)7至9月,大旱,地裂3至7厘米,深1米,河塘干涸,秋作物绝收,农民四处逃荒。

30年(1941)六月,大旱。

31年(1942)春、夏旱,交秋大旱。

35年(1946)春旱,二麦枯(后遭淫雨),全县不及三成收。

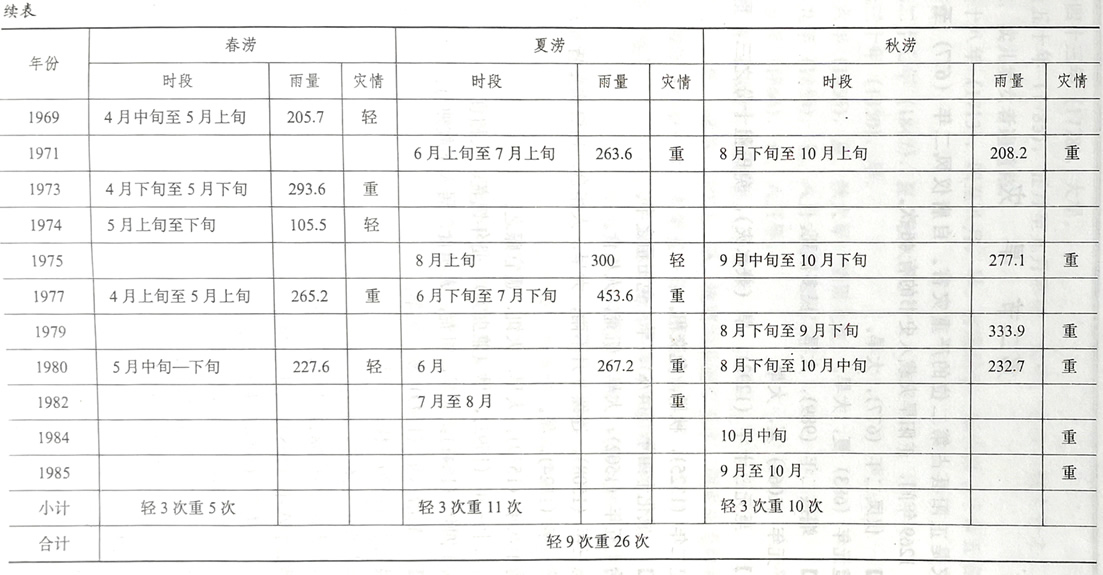

【中华人民共和国】1950年至1984年,35年中,有18年发生季节性旱灾30次,其中重灾19次,平均2年一遇。春旱、初夏旱各6次,各平均6年一遇;伏旱和秋旱各9次,各平均4年一遇。旱灾程度有轻有重。岗地重、洼地轻,水稻区重,旱作区轻。最严重的是1959年,夏秋大旱83天,早秋(旱作区)略有收,晚秋基本绝收。1966年,夏、秋大旱,塘堰干,河流断。50万亩作物受灾减产。

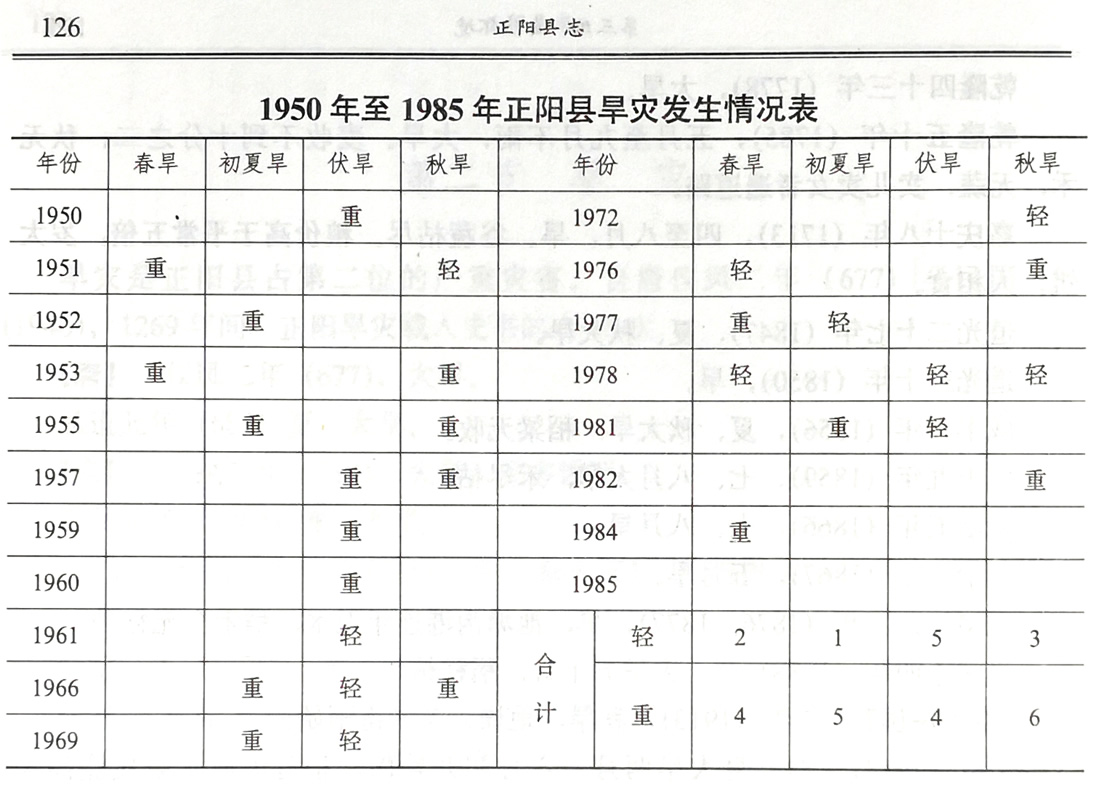

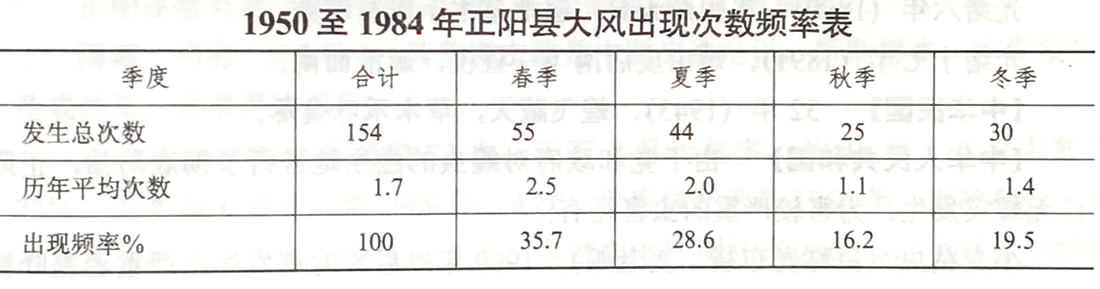

第三节 风 灾

风灾,系指8级以上大风和干热风造成的自然灾害。造成农作物倒伏,授粉不良,籽粒脱落,枯死,果树落花落果,严重者摧毁建筑物,中断交通,造成人畜伤亡。

【清】顺治五年(1648)六月二十三日,大风拔木。

顺治十五年(1658)四月二十五日,大风拔木,房屋被卷。

乾隆十五年(1750)三月初六日,大风卷屋折石拔木。

乾隆四十三年(1778)六月,热风刮十八昼夜,禾尽枯焦,后返生不实。

光绪元年(1875)五月初五午后,大风自西北来,卷屋拔木,瓦砾飞空,百数十里一致,自县城至息县摧折石坊数十座,屋宇飘摇倾倒者,不计其数。

光绪二十七年(1901)二月初八上午,大风自西北来,拔木卷屋,尘雾蔽日,昏暗如暮,浊气塞鼻,人皆掩门避之,午后方止。

【中华民国】3年(1914),五月初二大风,天昏地暗,时麦穗正齐,麦基发生微菌,粒尽秕。

35年(1946)4月,暴风过境,摧毁房屋无数。

【中华人民共和国】1950年6月19日,午后大风,王勿桥1棵两搂粗柿树连根拔起,20%的房屋被刮坏,雷寨毁房千余间。

1954年4月28日,7级以上大风持续30分钟,全县毁坏房屋1万余间。

1961年5月7日夜,大风连续刮8个小时,全县毁坏房屋4万余间。

1965年1月7日,全县遭9至10级西北风袭击,坏房6万余间,油坊店西30多米高的铁观测架被刮断。

1972年6月4日,县东部7个公社遭7至9级大风袭击,毁坏房屋2430间。

春、夏二季是正阳大风多发季节。春季多于夏季,夏季多于冬季,秋季最少。

干热风,主要危害小麦,一般在5月下旬出现。1959年至1980年22年间,发生12次干热风,平均二年一遇。12次干热风,危害严重者3次,尤以1964年5月下旬1次损害最大。是年4月上旬到5月中旬,降雨量为341.9毫米,小麦贪青晚熟,5月下旬连刮3天干热风,小麦枯死,减产三到四成。

第四节 虫 灾

正阳历史上的虫灾,以蝗虫为害最烈。自唐开元二年(715)至民国32年(1943),史料记载蝗虫为害18次。

【唐】开元三年(715)七月,蝗飞蔽天。

开成三年(838)秋,大蝗,草木禾叶食尽。

咸通三年(862)六月,蝗。

【元】至正十九年(1359),蝗飞蔽天,所落沟堑尽平,民大饥。

【明】万历二十一年(1593),蝗灾(兼旱灾),岁饥,人相食。

崇祯九年(1636),蝗。

崇祯十年(1637),蝗。

【清】康熙二十九年(1690)七月,蝗。

康熙三十二年(1693),蝗。

康熙三十三年(1694),蝗。

乾隆五十一年(1786)秋,蝗。

道光十六年(1836)七月,飞蝗自西北来,遮天蔽日。

咸丰六年(1856),蝗,草木禾叶食尽。

咸丰七年(1857)七月,蝗蝻繁生,如蜂聚而来,过城越池,村屋沟路接连不绝。九月,又过飞蝗,遮天盖地,禾稼尽为所食,岁大饥。

同治元年(1867),螟螣暴发,涝后所种晚谷苗被食殆尽,岁大饥。

光绪六年(1880),飞蝗蔽天日,遍地草木禾稼被吃秃。

光绪十七年(1891),蝗由皮店南飞一昼夜,逾淮而南。

【中华民国】32年(1943),蝗飞蔽天,草木禾叶食尽。

【中华人民共和国】由于党和政府对蝗虫的滋生地进行了彻底防治,正阳已无蝗灾发生。为害较严重的虫害还有:

小麦粘虫(俗称麦布袋、麦老娘),1960年以后,时有发生,严重者麦叶被食尽,致使麦粒灌浆不充实,造成轻微减产。麦叶食尽后,就进入玉米、高粱地,危害幼苗。虫口密度大的地方,粘虫老熟期,地边道路举目可见,几乎无处下脚。

豆荚螟,1984年和1985年连续发生危害,尤以1984年为甚,30-50%的籽粒被食得残缺不全,影响豆粒质量和发芽,减产达20-30%。

第五节 其它灾害

冰雹俗称“冷子”。是发生范围小、危害极为严重的自然灾害。冰雹所及,常给人民生命财产造成重大损失。

自晋太康元年(280)至民国22年(1933),1653年间,正阳受冰雹灾害载入史册的有11次,危害最严重的有:

清同治五年(1866)夏四月十八日,降雹,大者如碗,大、小麦损伤。民国11年(1922)五月底大林降雹,成熟小麦断头落籽,已收割未运的大麦、豌豆籽粒尽落。民国22年(1933)9月,陡沟、皮店、铜钟一线降雹,受害范围方圆五、六十里。大者1.5公斤,多数如鸡蛋,持续1小时止。伤禽畜,毁稻禾,作物严重减产。

建国后,县境内降雹有13年34次,平均二至三年一遇。其中涉及范围较广、危害较重的有4次:1954年6月1日,1959年4月28日,1967年6月13日,1972年6月4日。1959年4月28日下午3时降雹,大如鸡蛋,小如黄豆,历时20至30分钟。寒冻、熊寨、城关、闾河、铜钟5个公社的40个生产队受灾。重灾区寒冻公社小麦减产60-80%,毁坏房屋1.74万间,伤64人,伤牲畜19头。

正阳所降冰雹,多为外地移入,主要受两个冰雹源地影响。一是在伏牛山北侧,自遂平、汝南移入本县,路径自西北走向东南,或自北向南移动;二是来自确山县西部山区、河谷地带,自西北向东南移动而来。

正阳冰雹有两个集中发生地带。一是陡沟乡,二是袁寨乡。

雨凇俗称“光头凌”。其危害主要是中断交通电讯,折断树木。中春发生,造成油菜、水果严重减产。

建国后,正阳出现雨凇22次。元至2月份最多,达16次,占发生数的73%。发生最多的年份是1969年,4次。危害最严重是1966年。雨凇期间,河流封冻可行车,中断交通3至5天,东西向电杆倒杆率达60%,个别地方线路电杆全倒,大树折枝,幼树压倒,油菜花苔冻死。

霜冻、寒潮 也是对农业生产危害严重的自然灾害。清同治五年(1866)九月初六日,陨霜,荍麦(荞麦)枯落,是年大灾荒。1953年小麦孕穗期,遭晚霜袭击,严重减产。寒潮常伴有大风雪和雨凇,使温度陡然下降10至20℃,造成瘦弱牲畜死亡。发生在晚春(4月上中旬),冻坏水稻秧苗。