第一章 商 业

清末,确山县商业以经营京货、广货、杂货、粮食、布匹、药材、酱菜等为主。从业人员除本地人外,有山陕帮、怀庆帮等。光绪四年(1878年),县城最大商号益美杂货店,店员10多人,资金约有白银千两。1904年京汉铁路通车,商户逐步增多,吴协记、三让堂、旭昌公、同源胜、晋昌恒、协顺成、福记等较大商号先后开业。此时,县城商户有234家。

民国初年,驻马店商业日趋兴盛,商贾汇集,成为附近数县货物集散市场,街市繁荣渐次超过县城。1936年(民国25年),驻马店商贩达千家以上,县城商贩二百余家。1938年,确山遭日机轰炸,商业受挫稍衰。是年11月,中共中央中原局进驻竹沟,当地商民组建抗日救国会,参加商户50余家。他们利用各种渠道,购进粮食、布匹、生活用品等,供应所在地机关、部队需用。1944年,确山沦陷,部分商户歇业,市场萧条。日本投降后,随之而来的是通货恶性膨胀,经营商业要冒很大风险,确山城乡市场冷落如故。

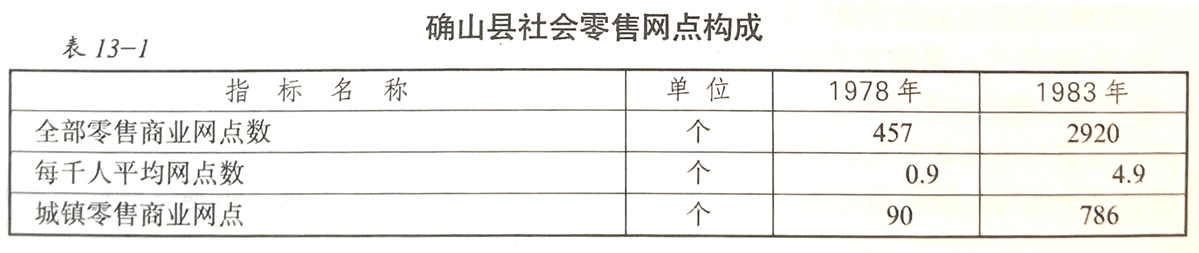

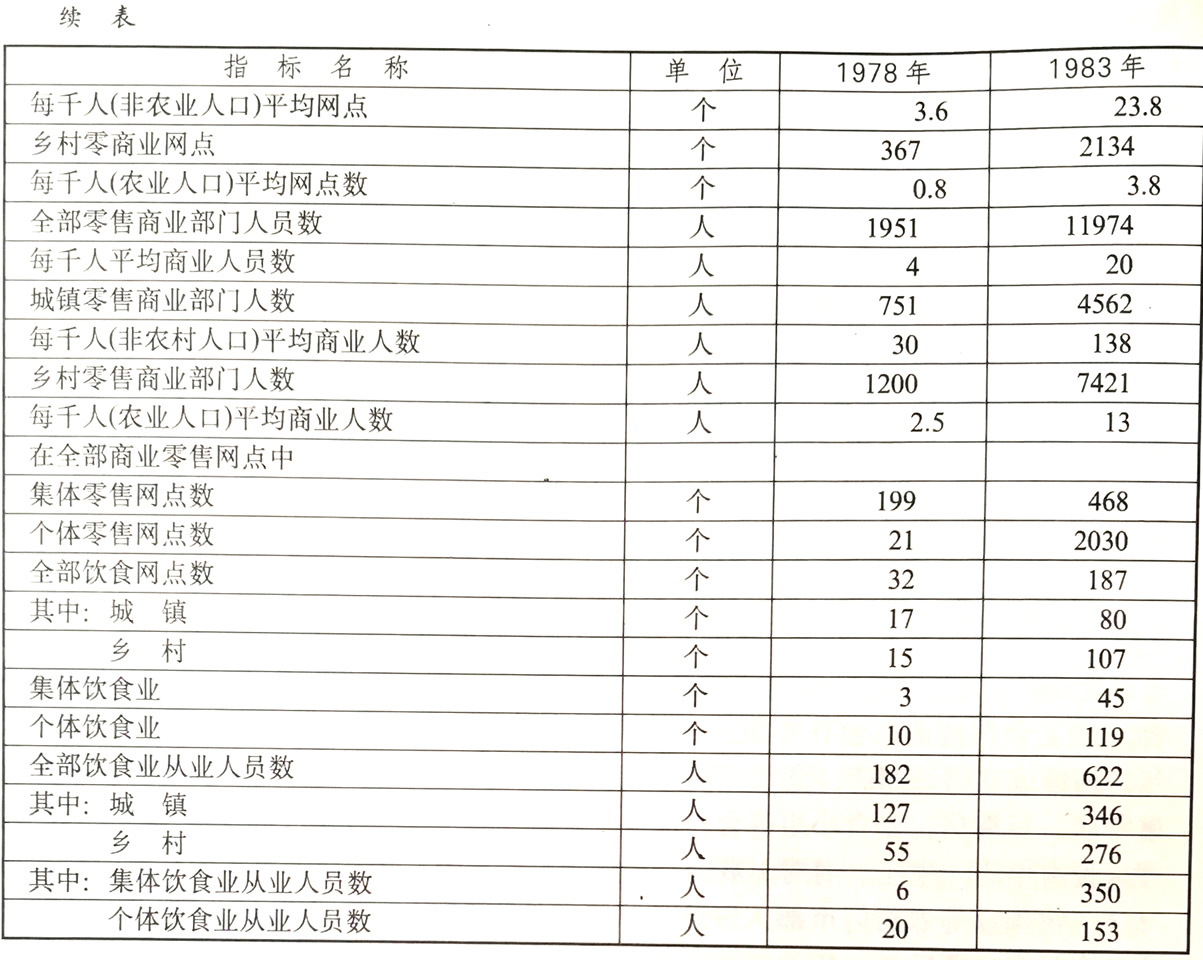

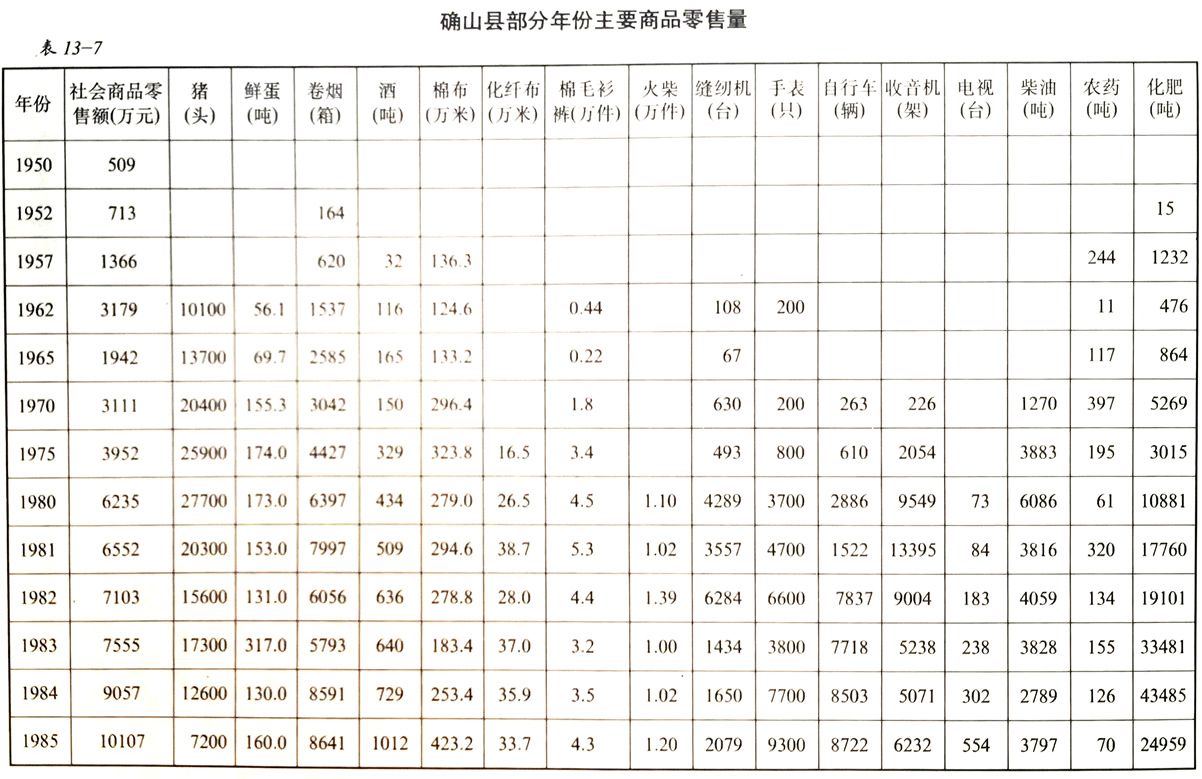

建国后,1949年至1956年,确山先后成立百货、针织品、花纱布、食品、烟酒专卖、油脂、木材、煤炭、医药等国营商业,从业人员707人;农村区乡普遍建立供销合作社,从业人员1076人;个体商户走上合作经营道路,分行业组成公私合营2个、合作商店55个,合作小组42个,从业人员1242人。商品流通领域由多种经济成分组成,实现了以国营商业为主体的社会主义统一市场,经济活跃,市场繁荣,物价稳定。“大跃进”时期和“文化大革命”时期,商业机构两度撤并,市场经济单一,传统的经营特色消失,物资供应紧张,部分商品实行限量凭票供应。1978年以后,在国家计划经济指导下,市场调节的范围不断扩大,多种经济成分、多种流通渠道及多种经营方式进入市场,新组织起来的集体商业和个体商户遍布城乡。1984年,全县有商业企业1761户,个体商贩2259户,农村商业供应网点949个,从业人员1383人。随着国民经济的调整,市场商品可供量增加,副食品逐步敞开供应。全县农村实行联产承包责任制后,农副业迅速发展,群众购买力逐年增长。1985年,社会商品零售总额10107万元,比1951年596万元增长16倍,人均购买力170多元,比1951年增长7.5倍。

第一节 体 制

一、国营商业

1950年4月,中国专卖公司河南省驻马店批发门市部在确山设立商业小组。1951年7月,驻马店百货商店在确山城关建立办事处,开展批发和土特产品的收购工作。1953年5月,中国百货公司驻马店商店、油脂公司驻马店分公司分别在确山建立百货小组和油脂购销组。1954年8月,中国百货公司驻马店百货商店确山门市部改为确山县百货公司。同年11月,驻军5032部队军人服务社交给确山县百货公司。1955年5月,中国盐业公司信阳分公司驻马店批发处在确山设门市部。同年7月16日,中国糖烟酒专卖公司确山批发部改为确山专卖公司。11月15日确山县食品公司成立。同时,在全县几个较大集镇设立了收购点。1956年9月,确山县商业局成立。同年11月,商业局在任店、新安店、刘店、和孝、官庄、瓦岗6个集镇建立综合批发商店。12月,撤销农产品采购局,成立确山县服务局。服务局下辖食品、专卖、福利3个公司和食盐、水产两个小组;商业局下辖百货,花纱布、针织品、木材、煤炭、医药、油脂公司。国营商业系统从业人员达707人。1958年,驻马店改县辖镇,其商业局归属确山县商业局,改为商业分局。确山县服务局、供销社并入确山县商业局。下辖百货、纺织品、燃料、副食品、医药、土产、日杂、生产资料8个公司及竹沟、胡庙、刘店、任店、新安店、留庄、城郊、普会寺8个采购供应站。同年8月,集体商业、公私合营商业全部转为国营商业。1961年8月,商业局、供销合作社分设。商业系统有百货、燃料、纺织品、饮食服务、食品、水产等7个商业企业和一个食品加工厂。1969年秋,商业局、供销合作社合并。1975年5月,商业局、供销合作社分设。商业局下属百货、糖烟酒、五交化、石油、食品、服务、零售公司及食品加工厂、糖库9个独立核算单位。

二、供销合作社

1950年4月,县人民政府成立合作社,筹建县供销合作社。1950年10月,改为县供销合作社筹备委员会。1952年,县供销合作社筹委会改称确山县合作总社。1954年4月30日,撤销确山县合作总社,建立确山县合作社联社。同年10月,确山合作社联合社更改为确山县供销合作社。1954年4月,确山县手工业生产合作社联合社建立,确山县供销合作社管理的各类生产合作社移交给县手工业生产合作社联合社管理。1958年3月28日,县供销合作社与商业局合并,建立确山县商业局。同年12月8日,县委财贸部、人委财经办公室、财政局、银行、粮食局、商业局合并,成立确山县红色人民公社财贸粮食部,经济核算独立。1959年春,红色人民公社财贸粮食部撤销,组成单位恢复原机构名称。1961年9月,县供销合作社机构恢复。1970年3月,县供销合作社与县商业局再次合并。1975年4月,确山县供销合作社体制恢复。1983年12月8日,确山县供销合作社改名为确山县供销合作社联合社。

县供销合作社直属公司 1952年10月,县总社建立供销经理部。1953年7月9日,撤销供销经理部,建立供应经理部、推销经理部和生产经理部。1954年下半年,生产经理部并入供应经理部。1955年2月,建立新式农具推广站。同年8月,建立药材经理部。1956年11月,供应经理部撤销,建立生产资料经理部。新式农具推广站并入生产经理部。同年12月,建立农产品采购经理部。1957年8月,推销经理部改为土产经理部。1958年3月,供销社与商业局合并,原所属经理部归县商业局领导。1961年9月,供销社与商业局分设。县供销合作社直属企业设生产资料经理部、生活资料经理部、土产经理部。同年10月,建立确山县供销合作社驻马店镇供应经理部,后改名为驻马店镇供销合作社。1963年3月3日,驻马店由县辖改为专辖。县社直属土产经理部、生产资料经理部分别改为土产公司和农业生产资料公司。1965年7月,县供销合作社建立日用杂品公司。1967年1月,供销合作社管理牲畜交易所,农贸服务部交工商部门管理。同年6月29日,县供销合作社建立棉麻公司。1970年3月,国营、合营机构合并后,原县供销合作社所属公司隶属商业局领导。1975年4月,供销合作社恢复后,其直属企业有土产公司、农业生产资料公司、棉麻公司和陶瓷厂。1979年5月27日,建立确山县贸易货栈。1980年10月18日,在陶瓷厂的基础上,建立地方国营确山县汽酒厂,保留土陶车间。1985年8月,贸易货栈更名为确山县供销合作社贸易公司,汽酒厂隶属贸易公司,经济单独核算。

基层供销合作社 基层供销合作社是县供销合作社的基层组织,受县供销合作社和当地政府双重领导。基层供销合作社的资金,由社员集资入股,不足部分从银行贷款解决。基层供销合作社实行独立经营、单独核算、自负盈亏。对入股社员实行供货优先,价格优惠、盈利分红,属集体性质的商业组织。1950年12月,建立朱古洞和石滚河供销合作社,城关建立消费供销合作社。同时,对胡庙供销合作社(自发社)进行整顿,组建胡庙供销合作社。1951年,刘店、任店、新安店、蚁蜂、洪沟庙、普会寺、留庄、竹沟、木寨、古城、刘阁、顺河、瓦岗、杨店14个基层供销合作社相继建立。到1952年,全县共发展社员73840人,吸收股金86698元,入股社员占全县总人口的24.1%。至此,一个新型的半社会主义的合作经济组织迅速占领了全县农村市场。1952年2月24日,县总社将原城关打铁业组织起来,成立利农铁业生产合作社。3月,又将城关翻砂业组成大力生产合作社。同年7月,根据行政区域,将全县的基层合作社合并为8个区社:竹沟、瓦岗、石滚河合并为瓦岗供销合作社(二区社);胡庙、蚁蜂合并为胡庙供销合作社(三区社);洪沟庙、顺河、刘阁合并为老街供销合作社(四区社);刘店、普会寺合并为刘店供销合作社(五区社),留庄供销合作社(六区社);新安店、杨店合并为新安店供销合作社(七区社);任店、木寨供销合作社合并为任店供销合作社(八区社)。1953年1月,城郊供销合作社建立。4月3日建立城关木业生产合作社。同年7月,薄山水库施工后,建立职工消费合作社。1954年2月14日,城关消费社并入城郊供销合作社。1958年3月,驻马店市改为县辖镇,原市供销合作社改为确山县驻马店镇供销合作社,属县供销社领导。国营、合营机构合并后,原8个基层供销合作社,改为8个采购供应站。1959年7月,采购供应站改名为综合商店。1961年9月,供销合作社体制恢复后,撤销综合商店,恢复基层供销合作社,仍属县供销合作社领导,1985年10月,朱古洞供销社并入城郊供销社,顺山店供销社并入新安店供销社,普会寺供销社并入留庄供销社,双河供销社并入杨店供销社,石滚河供销社并入竹沟供销社。

基层供销合作社的网点布局基层供销社建立初期,网点分布在城关、蚁蜂、胡庙、臧集、朱古洞、李新店、任店、尚和店、普会寺、邢河、留庄、竹沟、瓦岗、石滚河、古城、吴桂桥、刘店、新安店、张店、杨店等20个较大集镇。1955年,按照统盘筹划、逐步调整的方针,增设下伸网点和购、销门市部。1965年开始,在离集镇区供销社门市部三至五华里的大队建立代购代销点。至此,一个合理核算、有利生产、方便群众购销的农村商业网点,遍布全县乡、村。

三、集体商业

建国后,在“利用、限制、改造”方针指引下,商户由分散个体经营转向组织和联合,成立合作商店、合作小组。开始有组织、有计划、有纪律经营。1955年至1958年,相继成立烟酒商店、食堂、百货商店、蔬菜商店、食盐商店、回民食堂、理发店、屠宰店、豆腐店、副食小组等合作商业。1958年初,成立确山城关综合商店,其他管理区设有中店、牛庄、周湾、贯山、三里店、朱古洞、五里山、北泉、古城、吴桂桥、马庄、洪沟庙等农村门市部。1961年,商业体制调整(国、合分设)后,城关综合商店及农村门市部撤销。1979年1月7日,确山城关综合商店改名为合作总店。1982年4月,合作总店改名为确山县零售公司。中共十一届三中全会后,合作商业路子越走越宽,业务逐步扩大。从1982年到1985年的4年时间内,安排知识青年176人,老职工退休115人,接班36人。1985年底,合作商业总人数362人,销售总额188.4万元。

四、个体商业

建国初期,确山城关个体商户为234户,从事饮食服务业、百货、杂货、烟酒、副食加工。在1953年至1956年的对私营工商业改造时,大部分并入合作和集体。中共十一届三中全会后,个体商业由停滞复有所发展。1985年,城乡个体商业、饮食、服务等行业2613户,从业人员3162人,遍及城乡大小集镇,年营业额为107.2万元。成为活跃城乡市场的一支重要辅助力量。

第二节 商品购销

一、购进

(一)二级站调入

50年代,商品计划性较强,一、二类商品均由国家统一分配,按指标计划拨入二级站,再由二级站按计划拨人县公司(三级站)。小商品按市场供需情况,各公司自行派人采购,不受指标限制。70年代以后,工农业生产迅速发展,商品流通逐渐扩大,国家对一、二类商品不再统管过死,大宗商品计划性减弱,县公司不再受二级站指标分配限制,根据市场供需情况以及库存量,除及时向二级站请求调拨外,不足部分,县公司按照“紧俏商品适量进,畅销商品计划进,时令商品及时进”的原则,自行组织采购。50至60年代,采购量多放在二级站,公司常年驻站采购员3-5人。70至80年代,计划性商品减少,不再依靠二级站,改派一人驻站组织调拨,主要力量放在自行采购上。

(二)地方工业品收购

50年代,原材料不足,生产供应水平较低,棉布供不应求,由地方收购土布补充。60年代,地方工业逐渐兴起,小商品如纸张、练习本、日记薄、浆糊等越来越多,各种成衣、鞋帽等也随之增加,通过加工订货,收购地方工业产品,弥补货源之不足。

(三)外地采购

二级站计划性商品不能满足市场需要时,县公司派出采购员组织外采:1957年以后,县公司每年派出4-5人,到北京、上海、广州、南京、东北等地组织货源。1978年后,实行经济开放政策,企业扩大自主权后,除公司派出采购员外,公司以下商店及基层供销社,均可根据市场需求情况自行外采。零售商店为降低起点、减少层次、增加盈利,还实行厂、店挂钩,代销产品,既为企业增加毛利,又减少商品流转环节,避免商品迂回。

二、销售

(一)工业品批发

县百货、纺织、五金交电、糖烟酒、生产资料等公司均为批发兼零售的企业,负责向基层供销合作社、合作商店和个体商贩供应商品。50至60年代,大综商品受计划限制,实行工业品优先供应农村,按计划指标调拨给基层供销社。为方便选购,批发部设立样品室降低批发起点,拆整卖零,花色品种适当搭配,农忙时送货到基层,负责供销社之间的调剂。70至80年代,商品流通渠道增多,市场引入竞争机制,调入供销社的商品逐渐减少。为此,在批发业务上,按商品性能细分为针织品批发、棉布化纤布批发、大小百货批发、文化用品批发、鞋帽批发等分库核算,使批发业务越做越活。

(二)生活资料

建国初期,个体商业遍布集镇,国营商业薄弱,农村供销合作社也只能经营食盐、火柴、布匹等生活必需品。1952年后,国营商业机构陆续建立,国营合作社商业开展大购大销、带货下乡、送货上门、集市摆摊、购销结合。1953年曾对缝纫机实行过赊销。1954年9月15日,全县棉布实行凭票定量供应,职工每年每人29尺,城镇居民19尺,农村社员16尺,衬衣、衬裤、童装免证,其他布制品按折实供应。

1958年后,一般日用工业品、副食品供应逐渐紧张,部分商品如肥皂、香皂、手表、缝纫机、自行车等紧俏商品凭证或按量供应。1969年后,工业品实行优先供应农村的政策,对棉布、针织品、缝纫机、手表、火柴、肥皂、全胶鞋、水瓶等大宗商品按60-70%的比例下放农村。一些生产需要的劳保用品按计划指标统一分配。1979年以后,农村经济形势好转,轻纺工业生产有较大发展,一些长年供求紧张的商品才逐步敞开供应。1984年起,棉布一律免证供应。

(三)农业生产资料

农业生产资料,属县供销合作社生产资料公司和基层供销社经营。解放初期,确山经营的生产资料只有旧式小农具。1954年始,推广水车、七寸步犁、双铧犁、播种机等新式农具,试销化学肥料和化学农药。对剧毒农药,实行凭证供应,只售集体,不售个人。1981年农村实行承包责任制后,实行拆整卖零、拆斤卖两、大包装改小包装,方便一家一户购买,并由供应农业生产资料,发展到供应工业品、建筑材料、排灌机械等。1978年后,化肥供应量猛增。1984年,全县供应化肥43032吨,为历史最高销售水平。1985年,化肥实行多渠道经营,打破了供销社独家经营的局面,使供销社化肥大量积压,销售量显著下降,这年化肥销售只有28665吨,比1984年下降41.4%。

第三节 日用商品

一、百货

新中国成立前,个体商户的货源多从武汉、上海、北京、天津等地购入。经营的商品主要有绸缎、布匹、小百货、小针织、纸张及文化用品等。

新中国成立的初期,私营百货行业虽多,而商品不足千种。

1955年县百货公司销售总额由1954年的166万元,增长到296万元。购进总额由1954年的143万元,增加到259万元,上缴利润4.9万元,库存总值720万元。经营百货、文具、针织、杂货等商品二千余种。1956年,百货公司增设瓦岗、留庄、官庄、和孝、任店5个下伸批发点,经营商品3500余种。1963年,县城百货零售部增加到7个。1971年百货大楼建成开业,内设大小百货、大小文化、塑料、化妆、钟表、鞋类、绸缎、色布、呢布、大小针织、童装、成衣、劳保用品等柜组,有职工177人。经营商品4500余种。1985年,销售总额达978.5万元,利润20.8万元。

二、五金交电

五金交电原属百货公司,设立专柜批发兼零售。1961年上半年,成立五金交电公司,主要经营生产工具、五金交电工具和化工染料等商品。1964年,五金交电与百货公司合并,设五金交电门市部。1971年百货大楼开业,增设交通电料专柜。1976年8月重建五金交电公司,设五金化工门市部、交通电料门市部、仓库批发部,经营商品主要有:木泥工具、机械量卡工具、电工工具、各种套筒扳手、油漆染料、钳子、毛刷、骨胶、碱、石腊、硫磺、收录机、洗衣机、电视机、自行车及零配件、台扇、吊扇、落地扇等。1980年后,名牌自行车紧缺,常年供不应求,城镇机关发票供应。生活用碱、建筑用的铁丝、圆钉等分配供应。1984年零售门市部销售总额126.5万元,批发销售额150.6万元,占公司全年销售额的52%。

五金交电商品原为独家经营。多年来,均本着以销定购、销多购多、销少购少的原则经营,商品来源主要靠二级站调拨和组织自采。1978年以后,随着流通体制的改革,外采商品逐步扩大。公司每年派出3-5人赴江苏、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、河北等地,采购总值约占商品总购进的百分之八左右。

三、糖烟酒

新中国成立前,县内经营烟酒者均为私营,大都属于自产卷烟、散酒,自产自销、自立门户。城关经营烟酒的商户主要有张玉昆、宋启然、杨云生、王有,当时称为“四帝”号。经营外地烟有“哈德门”、“大炮台”、“单刀”、“双刀”、“大前门”、“二号”、“美伞”、“人参”、“双鹿”等牌号。开酒坊的有:张实利、程衡让、王国成、王二圈、邵老胖等。

新中国成立后,国家对烟酒实行专卖。1952年8月,县建立酒类专卖机构,大量经销汝南散酒,对基层供销合作社和合作店、组批发。酒类实行专卖后,禁止私营酒类批发,把私商零售改造成为酒专卖的基层销售网,酒类产销纳入国家计划轨道。1955年7月25日,确山成立专卖公司,同时增设新安店、和孝、官庄、留庄、任店、城关6个批发部。1957年,专卖公司改为副食品公司。1961年,改为糖烟酒公司后,以批发为主,零售为辅。公司分设批发部3个,零售部5个。1985年批发销售408.7万元,占销售总额的80%。

四、食盐

1958年,县糖烟酒公司成立盐业批发部,经营原盐,当年销售3247吨。70年代后期,为防治甲状腺病,建食盐加碘厂一处,购食盐粉碎机3台。以每吨原盐加碘化钾1两、海群生(二铵乙酸)6斤、稳定剂1两进行加工。原盐经过处理,始批售各地。1978年食盐销售3679吨。1985的销售3408吨。

五、土产

秫编 秫箔、秫席、条帚等多为家庭院户的副业生产。60年代前,是供销合作社经营的一项主要业务,产品远销武汉、西安、太原、广州、四川等地。后因农业结构调整,种植高梁面积减少,原料缺乏,此类编织品逐渐减少,供销合作社经营量下降,个别用品甚至要到外地采购。

土陶 土陶生产,大部分分布在城郊和城关。70年代后,由供销合作社指导生产。县内14个缸窑,年产缸、盆、坛、罐等产品达20多万件。1980年后,由于轻工产品迅猛发展,一些花样新颖、物美价廉、经久耐用的搪瓷、塑料、铝制品投放市场,消费结构发生变化,土陶产品受到冲击,销量逐年减少。

蜂蜜 建国前至50年代当地土蜂,无放养习惯,蜂蜜收购量很少。60年代后,养蜂业有所发展,由饲养改为放养,县内饲养量3000余箱。外地蜂群秋去春来,春季花源丰富,是蜂蜜生产的最好时节,收购量相当于全年收购量的80%以上。农村实行生产责任制后油菜播种面积进一步扩大,外来蜂群越来越多。1982年,全县蜂蜜总产量约50万公斤,其中供销合作社收购33.5万公斤,达到历史最高水平。

板栗 县内板栗分布很广,山谷河岸、田间均有种植,其中溱头河上游是集中产区。品种以红油栗最多,紫油栗次之,群众称为“河栗”,年产量约50万公斤左右。1973年,供销合作社收购15.5万公斤。1975年8月,洪水成灾,大片栗园被毁,产量大减。1980年后,市场开放,实行议购议销,供销合作社收购甚少。

木炭 县内山区的橡、栗树,是木炭的优质原料。山区群众素有烧制木炭的习惯。50年代,木炭生产量约125万公斤,供销合作社收购100万公斤左右。确山木炭质硬、耐烧、火力强,人称“金炭”,远销武汉、北京、西安、兰州等地。1958年,大办钢铁,薪炭林被大砍大伐。人民公社成立后,又因山林公有及封山育林等,木炭生产量逐年减少。

山楂 又称“山里红”,属野生植物,产于县境西部山区。以深红色较多,黄白色次之,作用与家山楂相同,旱涝均收。50年代,除供销合作社为医药部门代购15至25万公斤山楂外,其余群众自采自食自销。进入60年代,外地来县收购山里红者甚多,年收鲜果约5万公斤,主要作嫁接家山楂种籽用。经营方法由购方委托供销合作社代购。购方自运,随购随运。进入80年代,人工培植山楂成为山区人民致富的门路之一。百泉农业专科学校在1984年秋,对确山山楂资源作了专门调查。近来来,外地客商直接深入山区,高价采购,不到成熟季节就采购一空。

野生产品 山区的野生纤维、野生烤胶、野生油料资源丰富,品种繁多。如橡壳葛条、龙须草、橡籽、槲皮、山苎麻、构皮、桑树皮、荆条、木油籽、苍耳籽、黄楝籽等达数十余种,这些“弃之为废、拾之为宝”的野生原料收购起来,可为食品工业、轻工业提供充足的原料。50年代,供销合作社收购野生原料达200万公斤以上,平均年投放资金30万元左右,后由于工业的发展,农业的丰收,更新换代产品的增加及封山育林等原因,收购量逐渐减少,大部分基本停收。1980年后,野生些麻崭露头角,是国内市场的畅销货。每吨价1000-3000元。蚁蜂、胡庙、竹沟、石滚河、任店、瓦岗等山区产量较多。1985年,全县收购量达41吨,比1980年增长两倍。

干鲜果品 确山盛产水果,绝大部分属早熟品种,夏多秋少冬春缺,加上管理技术落后,品种不纯,产量低而不稳。60年代,苹果、大枣、核桃、黄花菜、木耳、板栗等列为三类商品,实行奖售政策,优先供应大城市、工矿区、部队和外贸出口。1963年至1972年,供销合作社经营鲜桃、西瓜、梨、沙果、葡萄等达800万公斤,销入北京、天津、武汉、包头、长沙、广州、上海等十多个省市。被誉为“淮北佳果”的确山鲜桃,每年调出近50万公斤。“文化大革命”时期,“割资本主义尾巴”,大部分果树被砍伐,特别是鲜桃和社员房前屋后种植的杏、李、杏梅减少甚多。

第四节 计划供应物资

一、煤炭

新中国成立前,确山只有几个小手工业作坊用煤,多是从漯河、信阳等地通过市场购买,县城居民和农民生活皆以柴草为燃料。建国后1956年4月,确山煤建公司建立,煤炭用量渐次增大。

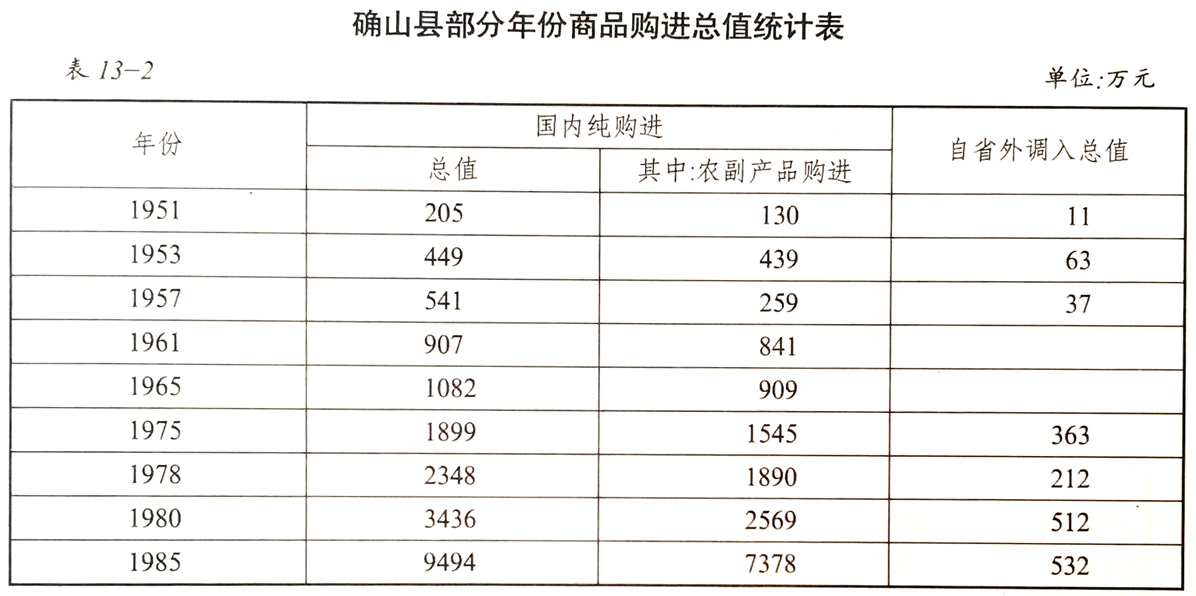

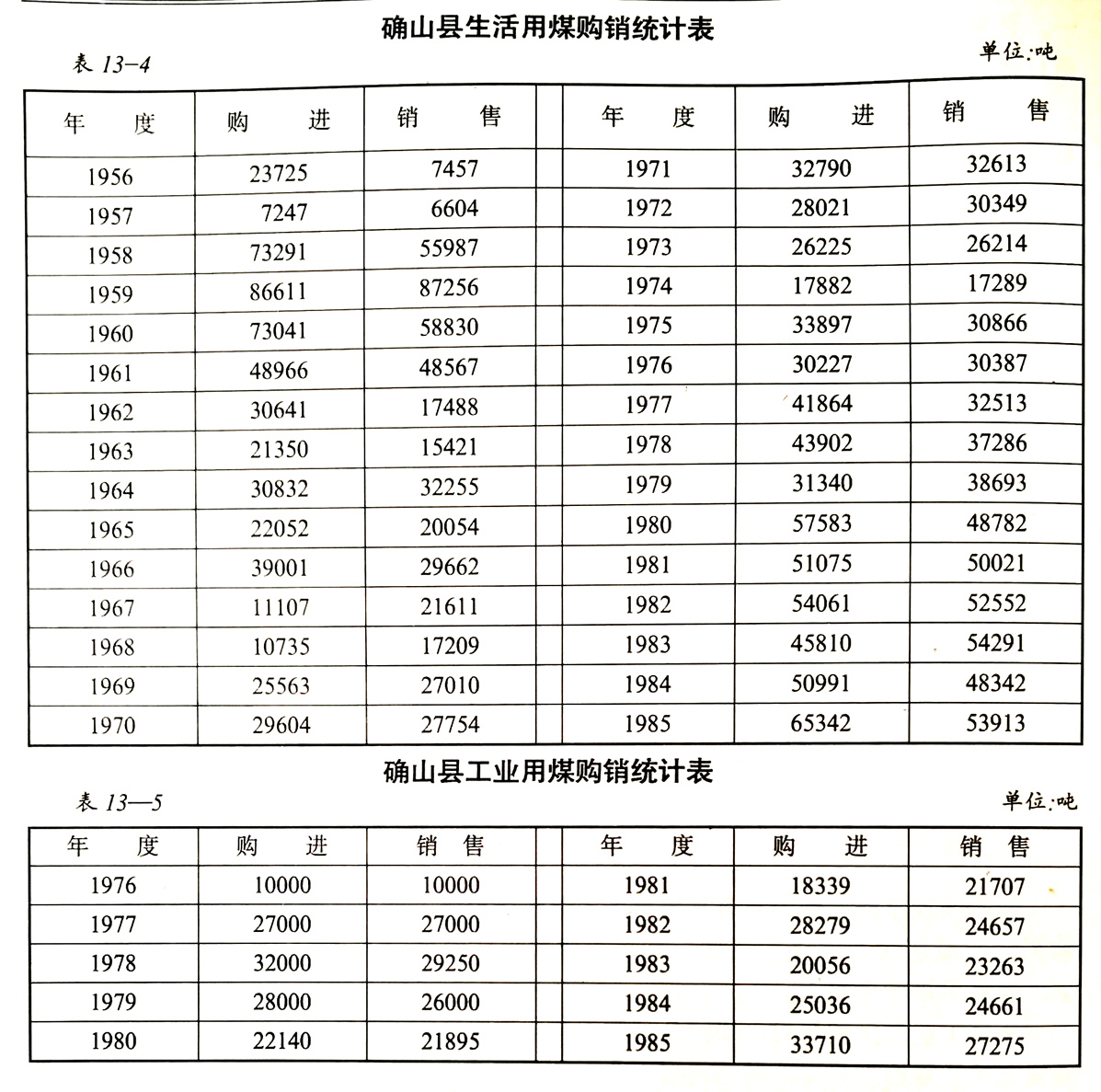

全县工业及民用煤炭由煤建公司申报年度用煤计划报上级公司批准,然后逐季下达煤炭调拨计划给县公司,县公司按工业生产和生活用煤情况,分月供应。当时群众不习惯烧煤,煤建公司曾广为宣传用煤的好处。1956年调入煤23725吨,只售出7457吨。1970年后,确山“五小”工业发展,工业用煤量加大,“75.8”特大洪水灾害后,农村建房用煤供不应求,除靠计划内煤炭调运供应外,还组织在矿区用汽车集运计划外煤炭,以弥补计划内用煤的不足。1976年8月,成立确山县煤炭管理办公室,负责经营工业用煤。生活用煤由县煤建公司经营,对机关学校、部队、食堂以及城镇市民实行计划分配,以人定量,凭证供应,过期作废的供应办法。超购部分按计划外用煤价格供应。1964年以前,生活用煤以供应散煤为主。1965年开始供应蜂窝煤。1985年共购进民用及工业用煤99052吨,销售81188吨。

二、石油

新中国成立前,确山经营石油较大的商号,县城内有四家:吴协记、仁大、福记、益美,均为批发兼零售商店,并在竹沟、石滚河、任店、木寨、新安店、留庄、瓦岗、刘店等集镇设有零售点,经营者有211户。

建国后,石油经营由私营转为国营。1951年确山县成立贸易公司,代营石油。1953年10月,县贸易公司撤销,石油商品移交给供销合作社经营。1955年,确山成立百货公司,石油转交百货公司代营,同年建立石油专业仓库,石油储存由零散保管转为集中保管。

1956年7月,石油和煤建公司合并,改为燃料公司,油品增至十几个品种。1976年7月1日,石油和煤炭分管,成立确山县石油公司,配职工干部28人。1985年,石油公司拥有固定资产60万元,先后建立石油北库、南库和新安店油库土油池7个,20立方米地下油罐1个,5至50立方米金属油罐40个,油罐车5辆,2寸往复泵1台,离心泵4台,防爆电机4台,真空泵2台,手摇泵6台,铁架斗量泵4台,还配有发电机、消防室、警卫室等,公司现有职工干部79人。

1962年以前,汽油、柴油、煤油等大宗油品由天津石油中转站直发县公司,润滑油由洛阳炼油厂直接调拨。之后汽油、煤油、柴油从北京石油中转站调拨。润滑油从泌阳炼油厂调拨。80年代初,汽油、煤油、柴油从天津石油中转站调拨。后又改为从北京石油中转站调拨。

石油销售,有公司门市部和新安店门市部两个销售点。公司门市部主要负责供应城镇及城郊工农业用油,新安店门市部负责供应相邻的三个乡的工农业用油。其他各乡工农业用油由石油公司按计划下放基层供销合作社供应。1958年以前,汽油、煤油、柴油均敞开供应。1968年至1972年,润滑油货源紧缺,实行“交旧供新”的制度,并根据一定比例搭配供应。1978年后,尤其在1980年以后,农村实行联产承包责任制后,农村机械增多,石油实行凭证定量供应。

三、木材

新中国成立前,县内木材均由民间自由经营,既无统一价格,又无固定市场,购销量甚少。新中国成立后,国家把木材列为计划管理物资,设立专门机构经营,实行统一价格,计划供应。1952年10月,信阳地区木材公司在确山设立木材购销点。1956年4月,成立中国木材公司确山县支公司。

1958年以前,木材来源除靠系统计划内调拨供应外,主要经营本地木材,根据需要敞开供应。年购销量达500立方米,除满足当地市场供求外,还调往天津、上海、开封、洛阳、新乡、郑州等地木材公司销售。

1958年至1959年,确山列为上蔡、汝南、确山三县大办钢铁基地,乱砍滥伐成风,森林资源遭到严重破坏,木材货源出现紧缺,经营部门除依靠计划内调拨供应外,还派出人员分赴云南、四川、广西、江西、湖南、湖北、东北等地组织自采材供应。供应方法,由县计划委员会分配年度供应计划,经营部门按计划分批供应。

1980年后,林副产品增多,木材货源逐渐缓和,木材由计划供应改为敞开供应。

四、机电

新中国成立初期,确山机电设备需求量少,机电产品由商业部门五金交电公司经营。1959年,确山县计划委员会设立物资仓库,机电产品由五金交电公司移交给确山县计划委员会物资部门经营。1961年3月,设立确山县物资局,机电产品实行统一购销,专业经营,申请定货,国家分配,统一价格,计划供应。除上级机电部门,按照计划系统调拨外,对于紧缺或生产急需的机电产品,由机电系统调剂解决。1964年,购进总额75万元,销售总额44万元。1979年,机电部门改善经营作风,积极组织机电产品送货上门,购销业务较前均有发展,全年购进总额443万元,销售总额516万元。1983年元月,物资部门为清仓利库,对1980年以前入库的机电产品进行报废和降价处理,损失15万元。随着对外开放、对内搞活政策的具体落实,经营方法不断改进,机电产品由原来层层申报计划、逐级审批的“封闭”式的供应办法,改为多渠道、少环节开放式的供应办法。经营机电产品8大类,157个品种,上千个规格。1985年购进总额413万元,销售总额441万元。

五、建材

1970年以前,确山建材物资,如水泥、玻璃、油毡等一、二类物资,由系统调拨,县计委分配,物资部门按批准计划供应。三类物资则由物资部门自行供应。

1978年后,县内基本建设项目增多,水泥、玻璃、油毡等物资需要量日增,除计划内调拨供应外,不足部分则由物资部门组织自采供应,自采量占全年需要量的30%。

危险品,如炸药、雷管、导火线,由公安局审批,物资局供应。

第五节 饮食服务

1949年前,县内饮食服务业有餐馆、旅社、照相、浴池、理发5个行业。旅社、餐馆多为夫妻店,有字号的饮食业主要有:义和春、四海春、天仙楼、聚仙春。店主分别为张明礼、董焕章、赵仓、黄华堂等。

1953年,饮食服务行业实行公私合营。县城饮食、服务业归属城郊供销合作社,集镇饮食服务业归基层供销合作社。1956年7月,成立地方国营福利公司和饮食服务公司。同年12月,县农产品采购局改为确山县服务局。1957年9月,确山县服务局在城内设立洗染门市部和第二旅客服务栈各一处。1958年3月,确山县服务局与商业局合并,下设确山县饮食服务公司,有国营食堂6个,照相馆2个,理发店2个,浴池2个,旅社3个。1984年底,饮食服务公司拥有固定资产66.9万元,职工186人,年营业额为40.7万元,历史最高营业额是1978年,为68.1万元。

一、饮食

新中国建立前,饮食业均为私营,从业人员约80余人。1953年,饮食业成立互助组,建立合作食堂3个,归属城郊供销合作社管理。1956年,国营饮食服务机构设立,饮食业归属确山县饮食服务公司。1957年扩建国营食堂、地址在解放路东段。1967年在公司院内设两个饮食店。1973年,在火车站西建服务大楼,内设一个食堂,并有一个可供400人同时就餐的餐厅。1983年起,国营食堂实行集体承包。1985年,城关国营食堂已有6个门店,从业人员52人,并购进了冷饮设备。个体饮食业人员有153人。

二、旅馆

新中国成立前,城关只有数家干店。1953年,城郊供销合作社开设一个旅社,床位10多张,职工5人,被褥不足时向群众租借。1956年服务公司建立国营一旅社,1958年建立二旅社,共有床位170张,同年还建立了三旅社。1973年,建成服务楼,有床位400张,营业面积3479平方米。1985年,城关有门店3个,从业人员36人。

三、照相

1955年前,县城有照相馆一家,从业人员3人,采用日光摄影。1956年,在建设街建立国营照相馆一处。1958年实行灯光摄影。1982年在解放路建立照相二部,1985年8月,购置了彩色摄影设备,开办彩色摄影业务。

四、浴池

新中国成立前,县城有私人浴池一家,用大铁锅烧水,顾客在木盆内浴洗。

1953年,中国人民解放军水利二师在新生街建浴池一处,后移交给县服务公司。1964年浴池迁至解放路西段。1979年,服务大楼设浴池,有床位120个。1984年,建电业楼时,将解放路西段浴池拆掉。

五、理发

1949年前,县内多为挑担包村理发,门店较少。1956年,公私合营后,县城设国营理发店3个。有剪发、剃光头、洗头、刮脸、烫发等项。1958年始有女性理发。农村多为剃光头,一个理发员包250至300人,挑担上门理发,半月一次,分夏秋两季收费,交钱记分,小队管理。1979年后,国营理发店实行定额管理,超额提成奖励。并由原来的手用工具发展为电动工具理发。农村则实行个人承包,收入归已。1985年,全县有国营理发店2个,从业人员17人,个体理发从业人员达千人以上。并有上海、温州等地理发个体户进入确山,在县城和较大集镇设立发廊。

第六节 食 品

一、经营

新中国成立前,农民以自养自食为主,多余部分进入市场销售。城镇屠宰户大部分无门面,临时搭架,靠一把刀、一杆秤、两个钩子,逢年过节杀猪卖肉。因屠户社会地位低下,市场价格不稳,税收过重,城关仅有“贾家肉店”、“郭家肉店”等三家肉店。

新中国成立后,1952年,河南省信阳地区驻确山商业组组建食品组。1953年确山食品组改为食品办事处,有职工干部20人,1955年10月,成立确山县食品公司。1956年至1965年食品公司先后增设留庄、刘店、任店、新安店、竹沟、胡庙、古城、普会寺等8个食品经营处。从此,全县食品收购、销售、调运均由食品部门独家经营。

1981年,食品市场开放,屠宰户逐渐增多。1985年底全县食品经营处有20个,从业人员456人,个体屠宰户随季节时多时少,经常经营者约百家。

二、收购

生猪 新中国成立初期,由国营食品单位收购,除供应当地市场外,多调往北京、武汉等大城市。随着消费的增长,1956年后,收购生猪采取奖售政策:三斤毛猪奖售一斤粮,一头猪奖布证2市尺。1960年后,除按上述规定外,一头猪又供应平价饲料80公斤。1978年至1983年,每头猪供应1袋平价化肥。1984年又规定一定时间内,每收5头猪,奖售一辆名牌自行车。1984年,生猪由派购改为议购,取消指令性计划,奖售政策终止。

鲜蛋 1980年以前,鲜蛋均为派购,由政府下达指标,按计划上缴任务。乡村按人规定交售任务。1960年,收购鲜蛋采取奖售香烟、食糖、火柴等办法。1984年4月,鲜蛋由派购改为议购,实行议价来议价去。

三、销售

1955年至1984年为计划销售,生猪、鲜蛋属指令性计划,销售和外调实行差补指标、亏损补贴。1985年,取消计划供应,由亏损补贴改为自主经营,实行议购议销。

四、加工

猪肉加工 1960年前为人工宰杀、吹气、刮毛,卫生质量差。1960年后,采用“电麻”宰杀,宰后多为剥皮,宰厂增设电麻机和批半机、电动提升机,架设空中滑道,班宰杀量150头。确山肉品加工主要有五香猪头、麻辣味肉条、香肠、五香咸牛肉等品种。

鲜蛋加工 有五香变蛋、松花蛋、咸鸭蛋等品种。1965年,确山五香变蛋打入香港市场,松花蛋畅销省内外。1972年,确山蛋品加工技术被《中国食品科技》刊载。1974年,广州军区后勤部收录入书刊,名为“确山的快速变蛋”。

第七节 烟 草

清朝乾隆年间,县内胡庙、古城已有烟草种植。光绪年间晒烟种植比较兴盛。驻上海英、美烟叶商曾于1905年、1909年、1910年三次来县考察烟叶生产。1966年,确山晒烟仍有种植,年收购量0.65万公斤。

烤烟传入确山仅数十年。1937年,朱古洞乡柴坡徐老庄农民余得水种植烤烟25亩。第二年的竹沟乡吴庄村、古城乡洪村铺村等开始引种,后渐传至全县。卷烟业,解放前多为手工生产。1948年,全县个体经营手工卷烟有45家。

1950年后,国家对烟草实行专卖,但县内烟叶仍属零星种植,且多属自产自用,作为商品出售者甚少。1966年始有较多的种植,次年全县种植在千亩以上。1979年,县成立烟叶生产领导小组,设烟叶办公室常年抓烟叶实行发放预购定金、贴息贷款,优先供应肥料、木材、煤等物资,使烟叶生产得到迅速发展。

确山烟叶,具有金黄鲜亮,内在品质好,香味浓而纯正,口味适中,持火力强等特点。国家烟草工业检测标准化中心站于1985年8月,对烟叶内在品质化验,确山烟叶总含糖量23.04-25.93%,总含氧量0.194-0.234%,各项指标均达优质烟的标准。是年,驻马店地区烟叶质量大检查中,确山烟叶获得第一名,全省检查评比中获第三名。确山烟叶深受用户欢迎,畅销上海、天津、广东、福建、甘肃等8省、2市32家烟厂。

烟叶经营1952年始由县供销合作社农副产品经理部代购。当年购进250公斤,1957年增至7250公斤。1958年后烟草收购一度下降,1959年收购750公斤,1963年3500公斤。1967年,县供销社下设棉、烟、麻公司,专门经营棉、烟、麻业务,农村由基层供销合作社代购烟叶,当年购进激增达112600公斤,1969年为168650公斤,1973年361450公斤,1976年358500公斤。80年代收购量逐年上升,1980年购进656850公斤,1985年高达698.5万公斤。

1983年10月,国务院颁发烟草专卖条例。确山县烟草专卖机构随之建立。烟叶收购、调拨均由县烟草公司经营。50年代,对烟叶收购实行“包购包销”政策。晒烟不分上下部,执行“五级”收购制。烤烟初期等级不一,1965年开始执行“十五级”制。收购烟叶执行奖售政策,奖售物资有粮食、化肥、棉布等,各计各价,凭奖售证购买。80年代以后,多次提高中上等烟收购价格。1986年上等烟的收购价格是1963年的6倍,中等烟价格是1963年的1.9倍。对烟叶的收购销售,长期实行计划收购、计划调拨,卷烟实行计划分配,计划调拨,计划购进,计划供应。中共十一届三中全会后,随着市场开放,烟叶销售由统一调拨改为产销见面,计划调拨改为多渠道销售,卷烟允许跨区经营。为了对烟草行业实行统一管理,县烟草部门对烟叶实行计划种植、合同收购。免费发放优良品种,烟叶质量有明显提高。收购的中上等烟比例占87.34%,黄烟达到95.7%。同时还对县内经营卷烟业务的单位或个人进行登记,发放卷烟专卖许可证和卷烟准购证。1985年,全县经营卷烟的国营单位有20个,集体单位180个,个体户1100户,并在竹沟、石滚河、新安店、李新店、任店、杨店、留庄、刘店建立了卷烟代办批发点。

第八节 对外贸易

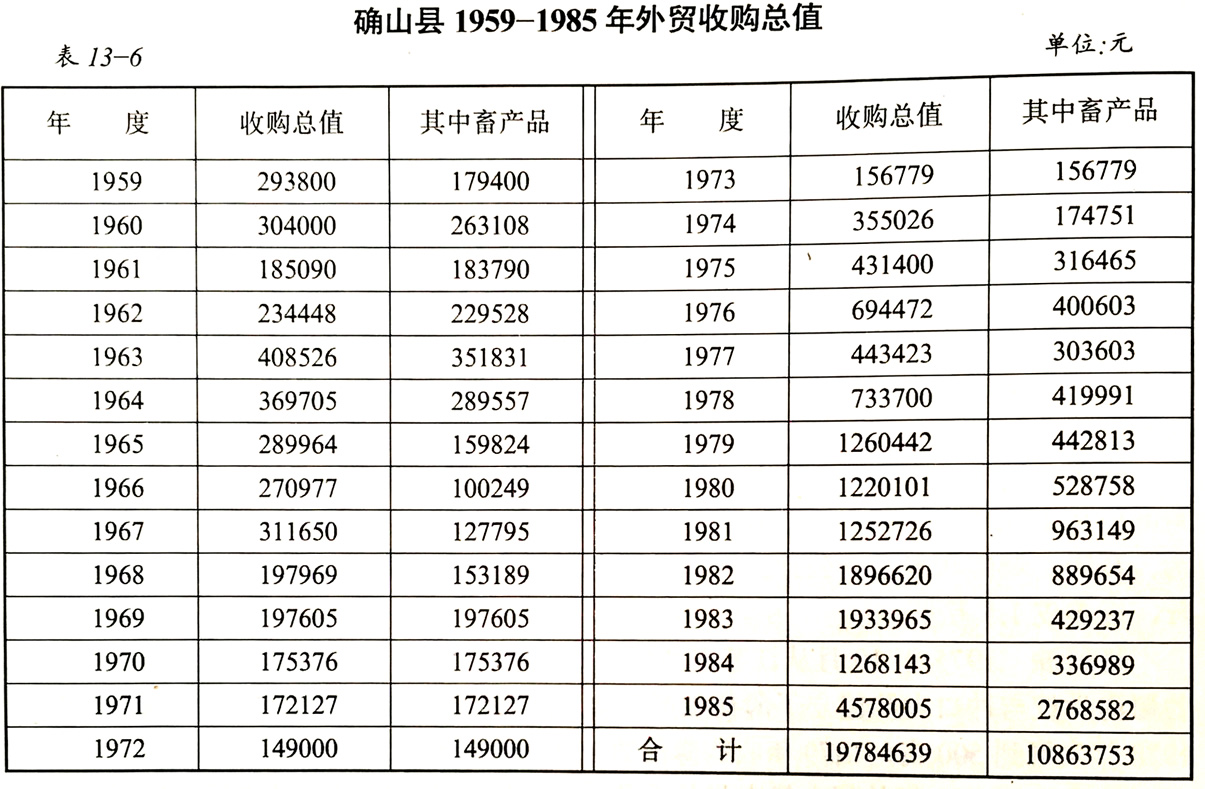

新中国建立前,确山县的对外贸易由私人经营,南关的朱仕俊兄弟和驻马店镇的八大皮行是经营畜产品主要商行,多运至汉口,再转运国外。张保民在城东关开设永阳转运公司,专营粮棉油,多卖给汉口和上海的商行,再转运出口。1951年11月,成立第一家国营贸易公司,经营百货、烟酒、布匹外,兼营皮张、肠衣、芝麻等出口商品。1954年外贸由供销社转归采购局管理。1958年8月8日,商业局下设外贸科,不久改称外贸经理部,后又改为确山县进出口公司。1962年,外贸脱离商业局,建立独立的对外贸易公司,业务量有所发展,年收购总额由二三十万元增加到三四十万元。1969年元月,外贸、商业、供销三家合并,统称商业局,业务量下降,每年徘徊在十几万元,直到1974年,建立确山县对外贸易局,业务才有较快的发展。在此期间,外贸引进一些养殖业和种植业的优良品种,提供各种扶持款近3万元。商品品种增加,除传统的畜产品、蚕丝之外,增加了蜂蜜、薄荷油、兔毛、粮油等大宗商品。

外贸出口商品受国际市场、国内价格、气候条件等多种因素制约,收购幅度涨落较大。1962年,全县外贸完成收购总额234448元,其中畜产品229528元,占98%。1985年完成收购总额457805元,其中畜产品276582元,占60%,其他商品如粮油、土产、轻纺等有所增加,占40%。年收购总额,1985年比1962年增长18.5倍。

县级对外贸易机构,不能直接对外贸易,其主要任务是组织出口货源,办理收购、调拨业务。把商品收购上来,进行挑选、整理、加工包装后,调运到有关公司或口岸。资金靠银行贷款,现有固定资金42万元,自有流动资金1万元,每年占用流动资金50万元。建立23年来,共完成销售总额2132万元,上缴税利20多万元,职工人数由13人增加到68人。

一、出口商品

确山县对外出口商品种类繁多,大致可分为畜产品类、工矿土产类、粮油食品类和轻纺类。

(一)畜产品

皮张 黄牛皮、水牛皮、山羊皮、绵羊皮、骡皮、马皮、驴皮、狗皮、家猫皮、家兔皮、黄狼皮、貉子皮、狸子皮、水貂皮、狐狸皮、獾皮、狼皮、草兔皮、松鼠皮、艾虎皮、青猺皮、鹿子皮等。

绒毛 细羊毛、改良毛、黑花毛、软毛、伏毛、寒羊毛、鸭毛、鹅毛、兔毛、雁绒毛、山羊毛、活牛抓毛、活马骡驴毛、公鸡三把毛、母鸡二把毛、乱鸡毛等。

飞禽翎羽和禽皮 腰玉、冻青、结白、皂雕、芝麻雕、黄尖、甩古、青尖、团雕、大鹋、白鹤、掏河、青鹤、大豹、大鹰、狼虎、石鸸、大花尖、黑鹅、鸳鸯、白天鹅、灰天鹅、大白庄、青庄、黄庄、大雁、大花尖、文蒙、火豹、天鹅皮、雄山鸡皮、雄野鹅皮、雄鸡头皮、母鸡头皮等。

新色羽毛 青红丝毛、长鹭鸶毛、短鹭鸶毛等。

其他 马鬃、马尾、马渣子、骡渣子、水牛角、黄牛角、杂蹄壳、猪鬃、猪毛、猪肠衣、羊肠衣、牛肠、猪大肠头、猪小肠、猪膀胱等。

(二)工矿土产品

工矿土产品有花岗岩、大理石、氟石、枳壳、毡钉、蜂蜜、蜂蜡、蜂王浆、薄荷油、豆饼、菜籽饼、麦皮、杨槐树籽、玉米芯、豆腐渣、桐木、辣椒干、杏仁、木炭、黑白瓜子、青麻籽、红麻、槐米、半夏、红花、夏枯草等。其中以蜂蜜和薄荷油为大宗。1976-1985年蜂蜜收购总量为792.98吨,以1982年收购量最多为311.46吨;薄荷油收购总量为26.817吨,以1979年收购最多为11.86吨,其他商品则时有时无。

(三)粮油食品

粮油食品商品有大豆、芝麻、豌豆、绿豆、红小豆、活牛、活猪、活羊、活鹅、活鸡、田鸡、圆鱼、活杂鱼、鸽子、鹌鹑等。粮油、食品的出口任务很不稳定,时有时无。大豆,1978年,每年出口500吨,1979年出口800吨,1980年后没有出口。芝麻从1983年至1985年每年出口200-300吨。活猪,仅在与食品公司合并的1970年至1973年出口过5000头。

(四)轻纺品

轻纺商品有桑茧、桑丝、柞茧、柞丝、蛹干、人发辫、发渣等。其中桑柞茧和丝为确山主要外贸出口商品。

二、基地建设

山羊 1965年10月从平舆县引进白山羊200多只,放给城郊公社的尚庄、马庄、中店、贯山和杨庄五个大队。1970年秋从内蒙引进大个山羊500多只,放到竹沟、瓦岗、任店和城郊4个公社饲养。1974年11月又从兰考县引进青山羊300多只放到城郊各大队饲养。通过引进促进了确山的山羊发展。1982年山羊板皮的收购量创历史最高记录,达7.4万张。

绵羊 确山本地绵羊个体小,产毛少,毛质粗,经济价值低。为改良本地绵羊,外贸部门从1965年到1967年连续三年从通许县和新疆引进细毛绵羊900多只,分配到竹沟、瓦岗、城郊和普会寺公社。产毛量提高,细毛增加,1980年收购羊毛2.25万余公斤,绵羊皮1.5万张。

薄荷油 1975年10月从江苏南通引进薄荷根0.7公斤,在城郊的尚庄大队和瓦岗的翟沟学校与冲口大队建立了薄荷生产基地。同时从南通聘请两名技术人员指导生产。1978年发展到500亩,1979年收购薄荷油11.86吨,价值27万元。

长毛兔 1978年外贸大量引进长毛兔后,发展迅速。1984年从南阳、浙江、江苏引进优质长毛兔1.23万只,个体养兔遍及城乡,存栏约8万只,年产兔毛1.5万多公斤,成为确山重要出口商品。

水貂 1975年从黑龙江引进水貂23只,放在城郊尚庄大队两个养貂场。1979年从辽宁引进水貂94只,放在胡庙的臧集大队和普会寺公社的普会寺大队养貂场,也有私人喂养的,全县曾发展到532只。但由于品种蜕化、配种难、繁殖率低,饲料不易解决等原因,现已弃养。

蚕丝 确山蚕丝生产,原为桑蚕多而柞蚕少,1958年因“大办钢铁”桑树大量被毁,桑蚕大减。为恢复发展确山的蚕丝生产,外贸与农业局配合积极引进良种,推广先进养蚕技术。1963年至1967年,从信阳原种场引进柞蚕籽,发展确山柞蚕生产。1965年至1967年,为满足广大蚕民的需要,在外贸仓库制种约150公斤。1978年外贸为竹沟蚕场从省蚕业试验场引进原种一代茧5万粒,从信阳引进原种一代茧20万粒。良种的引进,促进了确山的柞蚕生产,提高了单产。1963年到1967年是确山蚕业史上最兴盛的时期,每年产茧都在千担以上,1967年创历史最高记录,总产达3580担。确山蚕主要分布在西部山区的竹沟、瓦岗、石滚河、任店等乡,为增加产值,外贸尽可能把茧加工成丝出售。

茶叶 1965年春,外贸部门从湖南长沙引进茶籽1500公斤,1966年春,又从湖南引进茶籽3000公斤,在瓦岗公社的龙山口试种,并建立茶场。1969年转由土产公司经营。

第九节 市 场

民国年间,城关、驻马店是确山县境两个商业集中的市场。农村集市30多个则按农历单双日隔日逢集。较大集镇可终日成市,小的集市仅维持半晌,称“露水集”。

新中国成立后,改革旧的经济制度,以国营商业领导市场,1956年对资本主义商业全面进行改造,形成社会主义统一市场。为繁荣经济,保障供给,在对商业改造同时,先后恢复城乡市场。除城关外,农村集市比较活跃的有杨店、张店、李新店、新安店、留庄、邢河、任店、普会寺、刘店、吴桂桥、古城、邢店、瓦岗、石滚河、竹沟、朱古洞、臧集、蚁蜂、胡庙、芦庄等处,对沟通城乡物资交流,满足人民群众日用需要都起到很大作用。“文化大革命”时期,对合作及个体商业采取“严格限制、逐步代替”的做法,造成管理过死,市场萧条。1979年后,商业实行多种经济形式并存,多种流通渠道,多种经营方式,市场空前活跃。80年代,县工商管理局投资15万多元对市场进行统一规划,按行业组建,共新建、改建、扩建农贸市场18处、专业市场30个、综合市场4处,其中城关工业品市场,集资12万元、公助1.5万元,建成水泥地面、塑料顶棚半封闭式的商场,营业面积1200平方米,每天接待顾客三千人左右,营业额在万元以上。