第五章 土 壤

全县土地总面积303万亩。人均自然面积5.6亩,可供开发利用的人均5.2亩,现有耕地103万亩,占总土地的34%。由于耕地被占用和人口增长,使人均耕地由1949年的人均4.6亩,降至1985年的1.9亩。除耕地外,林地面积71.9万亩,占总土地的23.7%。草山草坡28万亩,占9.2%;水域面积5.3万亩,占1.8%;建筑面积23.3万亩,占7.7%;荒山、沙石滩等占地71.5万亩,占23.6%。

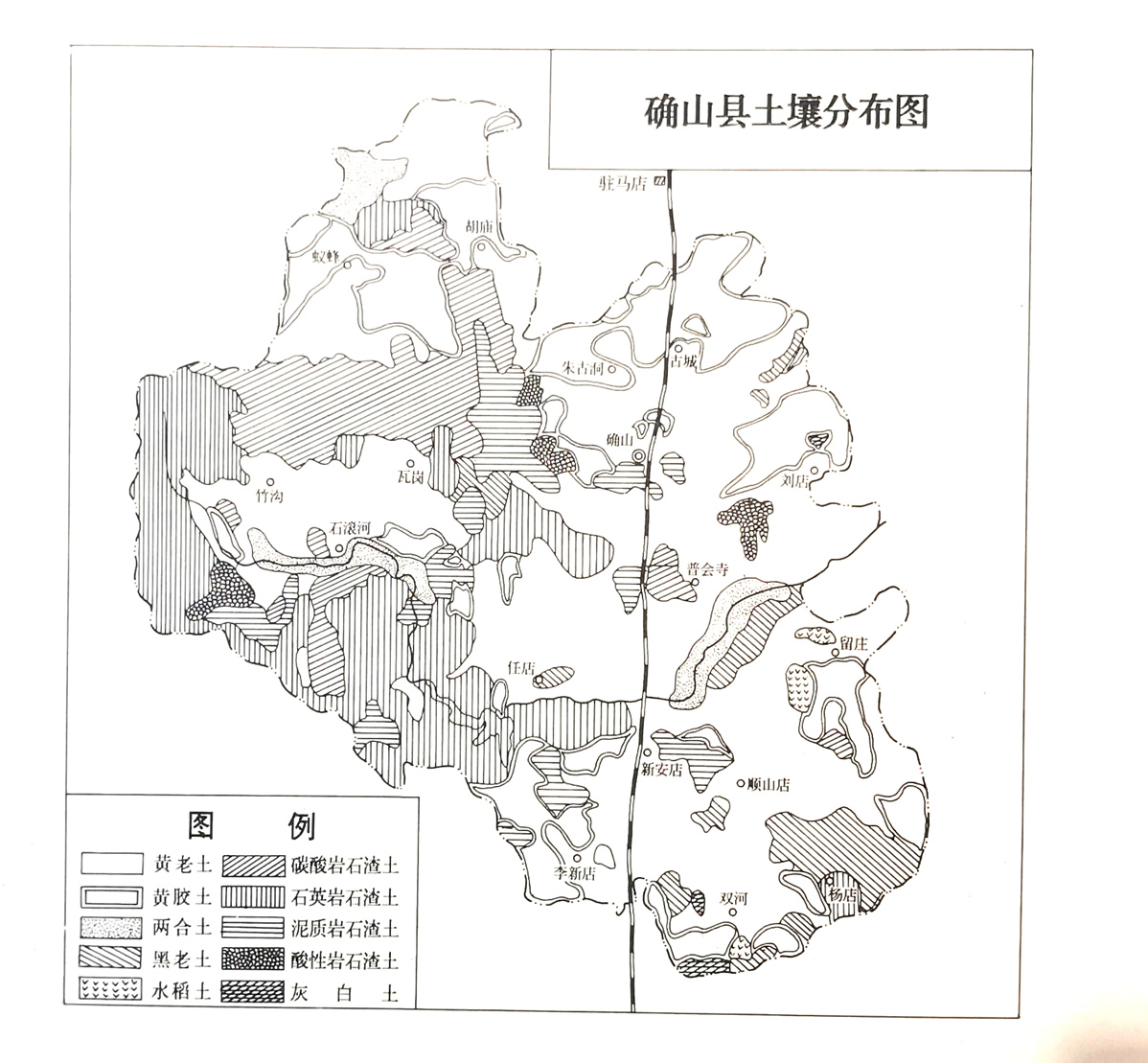

第一节 自然土壤

一、典型黄褐色土

主要分布于县内丘陵阶地和平原地带,面积较广,约占全县总面积76.7%。典型黄褐色土,质地粘重,结构较粗,排水性弱,反应呈中性,PH值为6.5-7.5,有机质含量少于1%,含氮0.02-0.05%。含天然磷酸盐为0.04-0.12%,含钾为0.4-2.2%。其自然植被已被破坏,丘陵地多长茅草和白草,残余树种多属阔叶的栎和山柳等。

二、粗骨薄层黄褐色土

分布于县境西部山区,约占全县面积14.4%。其成土母质,以花岗岩、片麻岩、安山岩和石英岩为主,土粒结构呈碎块状,土层浅薄,呈微酸性反应,PH值在5-6.5之间。富有磷、钾而缺乏氮素。植被以阔叶林占优势,主要植物为栎、松、山榆等。

三、潜育黄褐色土

分布于县东南部,由于地势低平,易受地下水浸润而产生潜育化现象,地下水位较高,埋藏深度在1.5-3米之间。其母质属黄土性沉积物,矿物质含量较多,反应中性,PH值在7.5左右。有机物和氮素缺乏,磷、钾含量亦少。因团粒粘结,排水性能较差。植被有黄蒿、白草等。潜育化黄褐色土面积较小,约占全县总面积的8.9%。

第二节 农业土壤

因长期耕作所形成的农业土壤,经1984年普查,全县共分4个土类,5个亚类,16个土属。土属中碳酸岩石渣土、泥质岩石渣土、石英岩石渣土、酸性岩石渣土以及红色砂岩石渣土五种为非农业土壤。下余11种土属的分布状况是:

黄老土全县各乡数量不等均有分布,面积38.9万亩,占总耕地37.8%。黄老土因砂粒含量较大,粒间大孔隙多,毛细管性能差,所以利用地下水上升的可能性也较小,容易受旱。但通透良好,松散宜耕,适种作物亦广。

黄胶土分布也很普遍,面积27万亩,占总耕地26.2%。因所处位置不同,耕层有深有浅:坡前冲积地,土层较深,细土粒含量多,相应潜在养分含量亦多;岗坡地,土层浅,粘粒多。肥力属中下等,一般缺有机物和矿物质,特别是缺氮。

黑老土分布于县境东南及东部浅洼平原和丘间低洼地带。面积约15万亩,占总耕地14.5%。由于土壤结构中胶粒较多,质地粘重、通透性弱、养分分解缓慢,但潜在肥力较高。因含矿物质多,适种期短。湿时泥泞,干时坚硬。“早晨软,中午硬,下午犁不动”。由于土层厚,肥劲长,对作物生长有“养老不养小”之说。

壤黄土在平原、丘陵、山区都有零星分布,是黄土属中质地较好的土壤。面积10.2万亩,占总耕地9.9%。其团粒疏散,粉粒较多,活化程度高。通透一般,肥力中等,如有适当水分,有机养分易于分解供植物利用。但因分解快,形成肥效期较短。因土粒松散,耕后质量较好,作物出苗早、齐、全。

两合土又名潮土。面积5.9万亩,占总耕地5.7%。主要分布在沿溱头河、黄西河、淮河干流两岸的竹沟、瓦岗、石滚河、任店、普会寺、留庄、胡庙、蚁蜂、双河等乡。其冲积层深厚,砂粒胶粒结构均匀,通透性、保蓄性能强,矿物养分、有机养分较为丰富,属中等偏上肥力,是县境内最好的土壤。

水稻土主要分布在石滚河、任店、李新店、双河、留庄、普会寺等乡的新老稻区。面积4.9万亩,占总耕地的4.7%。不论是那种土壤都可以因种植水稻,使其团粒结构逐渐减少、腐殖质增多,而发育成为肥力较高的水稻土。近年多与油菜、绿肥等作物轮作。

另外,有潮土性水稻土分布在石滚河乡;黑土性水稻土分布在新安店、普会寺乡;麻岗土分布在新安店、李新店乡;灰砂土分布在石滚河、留庄、任店、竹沟乡;山黑土分布在任店乡。面积共2万亩,占总耕地的1.9%。