第三章 党的建设

第一节 组织建设

一、建国前党组织

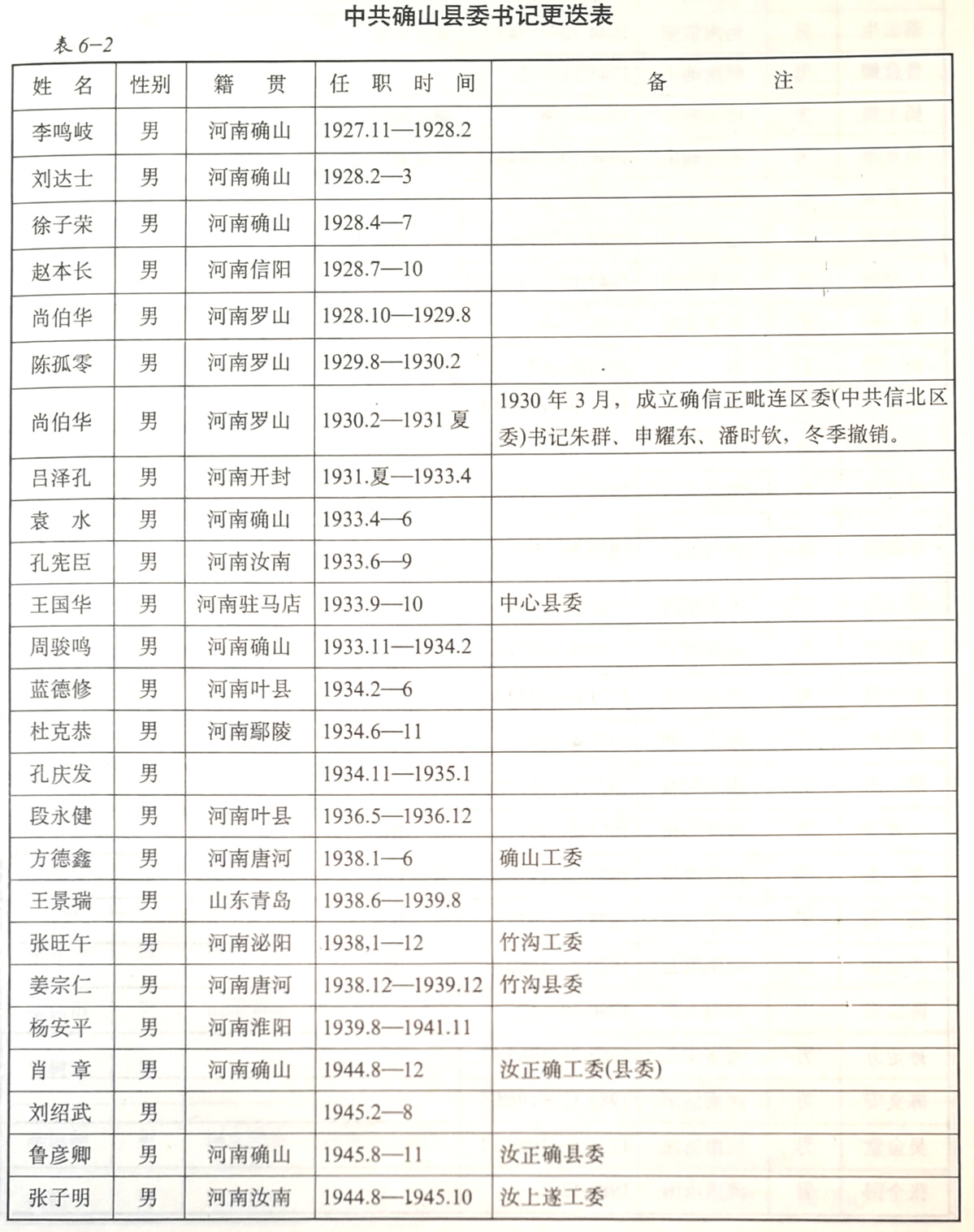

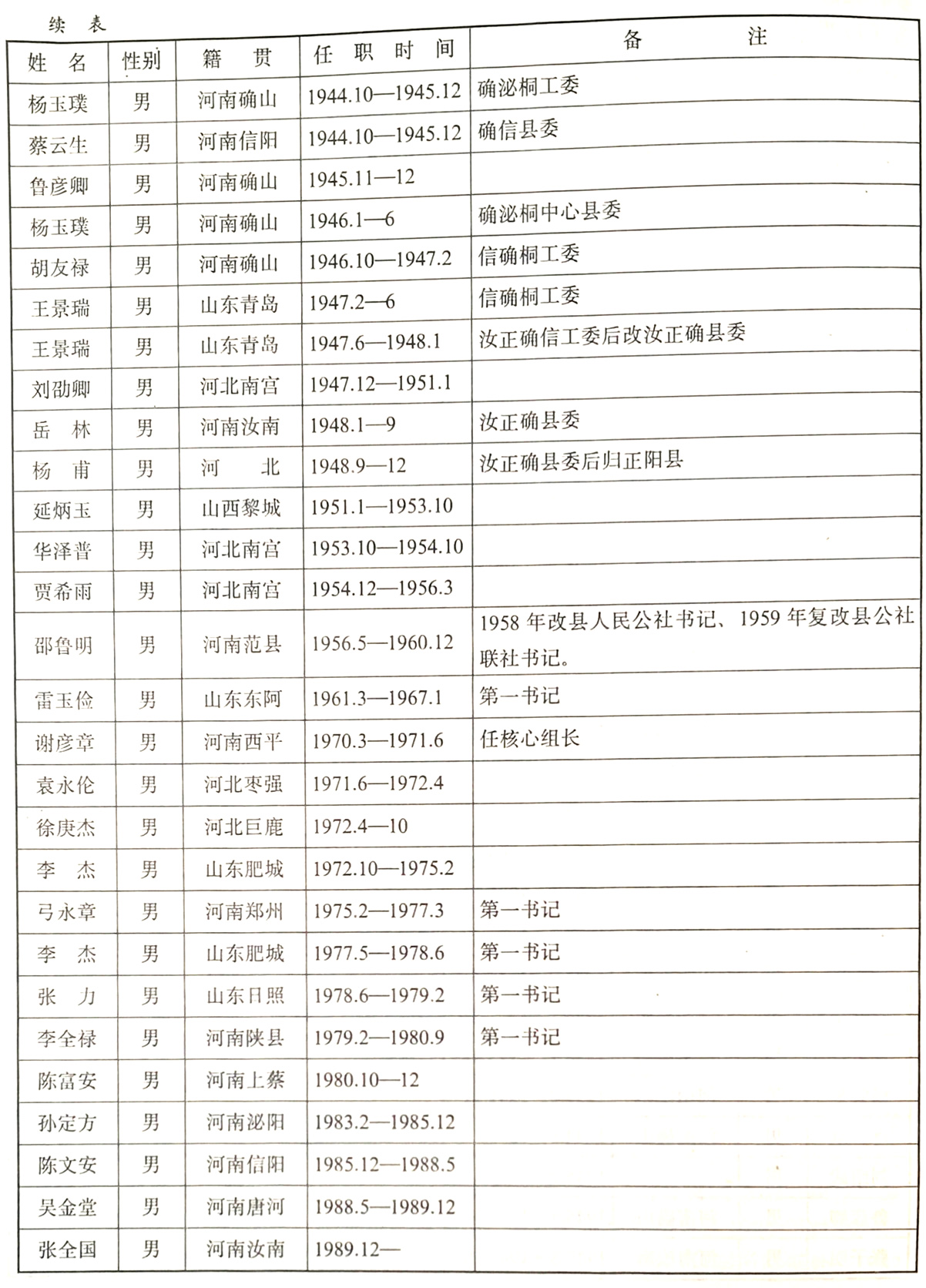

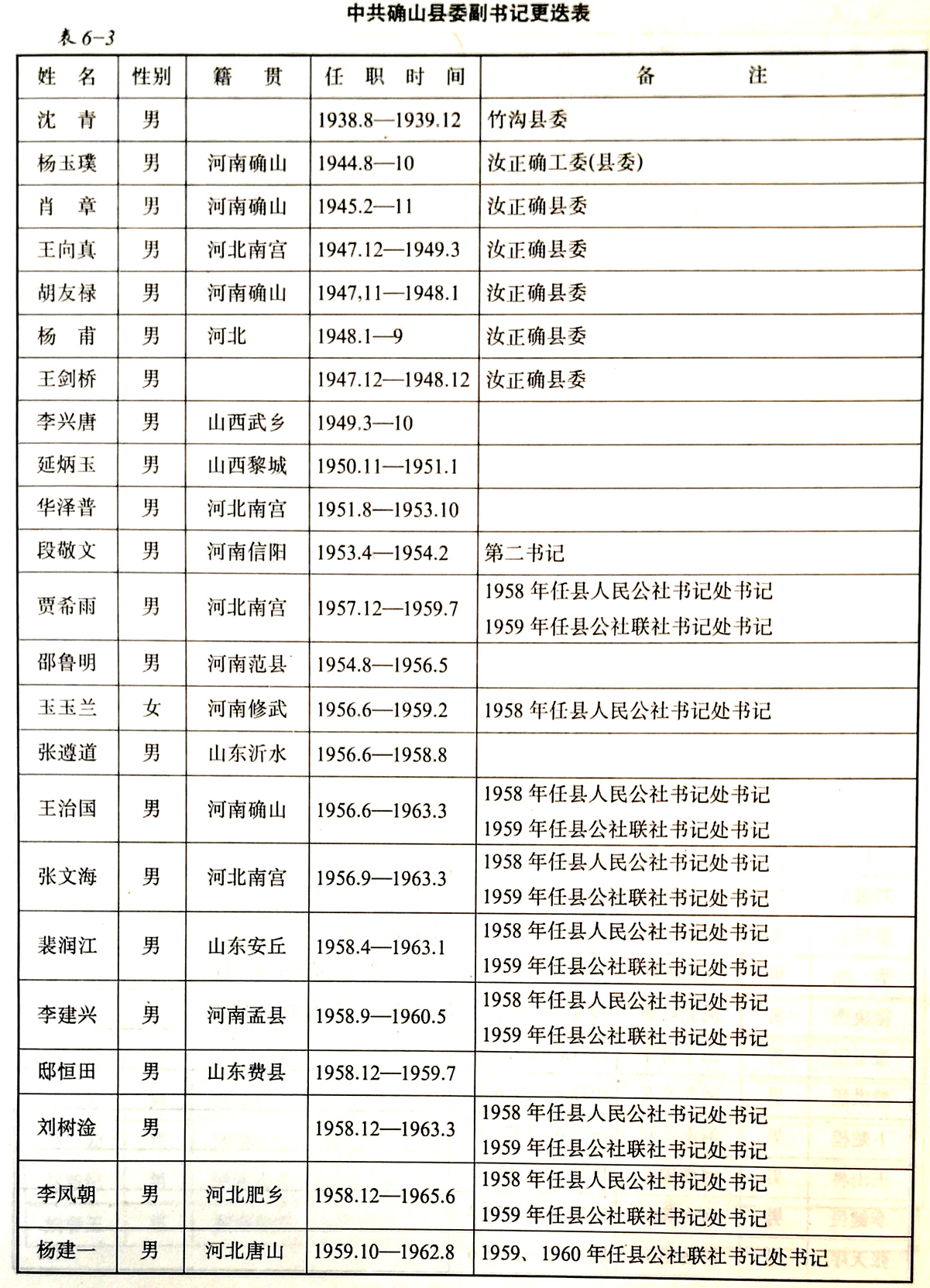

1926年秋,上级党组织从上海、开封等地派张家铎、张耀昶、马尚德(杨靖宇)、徐子荣、赵子乐、张智才、刘清凡、徐中和、李泮林等党、团员,成立以张家铎为组长的中共确山小组,开展农运,支援国民革命军北伐,为确山建中共党组织之始。1927年2月,确山党小组改建为中共确山支部,辖城关、刘店、洪沟庙、杨店、竹沟、水屯6个党小组。确山暴动胜利后,吸收一批斗争中的骨干马尚德、徐子荣等20名人党,确山支部改中共确山特别支部,所辖党小组改为党支部。

1927年11月1日,刘店秋收起义成功。3日,经豫南特委批准,成立中共确山首届县委,书记李鸣岐。1928年2月至10月,先后有刘达士、徐子荣、赵本长、尚伯华任书记,辖西区、南区、东一区、东二区四个区委和城关、郭楼两个特别支部。1929年8月,因白色恐怖严重,确山县委改组为确山区委,陈孤零任书记。1930年2月,恢复确山县委,复调尚伯华任书记。3月,中共确信正毗连区委(又称信北区委)成立,到年底由朱群、申耀东、潘时钦先后任书记。1932至1933年,确山县委书记吕泽孔调离后,由袁水、孔宪臣接任,全县有4个区委70多个支部,党员400多名。1933年5月,改建为中共确山中心县委,由省工委巡视员王国华兼任县委书记。11月,王国华去江西中央苏区参加中共六届五中全会,由周骏鸣、蓝德修、杜克恭先后任书记。1934年12月,杜被捕叛变,确由党组织遭受严重破坏,暂时停止活动。1935年春,王国华从江西回确山,恢复党组织活动。1936年5月,鄂豫边省委派段永健重建确山县委于石滚河一带。

抗日战争爆发后,1938年1月,成立中共确山工委,方德鑫任书记。6月,改称县委、王景瑞任书记。到1939年全县有8个区委、3个分区委,34个支部,党员500多人。在确山工委成立的同时,建立竹沟工委,1938年12月,改为竹沟县委,张旺午、姜宗仁先后任书记、辖7个区委。1939年12月,“竹沟惨案”发生后撤销,所属党组织合并于确山县委。1940年,确山县委书记为杨安平,辖7个区委,48个支部,有党员近300人。1941年春,形势恶化,确山区委以上干部撤至豫鄂边区,一般干部就地隐蔽。1944年5月,确山沦陷。7月,新四军五师一部组成挺进兵团进军确山,开辟抗日根据地。8月,成立汝正确工委,旋改县委,由肖章、刘绍武、鲁彦卿先后任书记,辖杨店等5个区委。与之同时,在县境刘店北周庄,建有中共汝上遂工委,书记张子明,1944年10月,建有确泌桐工委,书记杨玉璞,并建有信确县委,书记蔡云生。

解放战争时期,1945年11月,4个边区县委、工委撤离确山。1946年1月,中共豫南地委派杨玉璞回确山恢复县委,6月,“中原突围”时停止活动。11月,留在豫鄂边区坚持斗争的同志,成立信确桐工委,由胡友禄、王景瑞先后任书记。1947年6月,中共豫皖苏区二地委在确山铁路以东,复建汝正确信工委,书记王景瑞,机关设杨店一带。11月改汝正确县委,由王景瑞、岳林、杨甫先后任书记,辖王岗、刘店、芦岗、官庄等区委,1949年1月并于正阳县。1947年12月,桐柏二地委建立时,成立确山县委,书记刘劭卿,在瓦岗、竹沟、蚁蜂、尚和店等地建立5个区委。1949年3月底,全县解放,县委机关进驻县城。

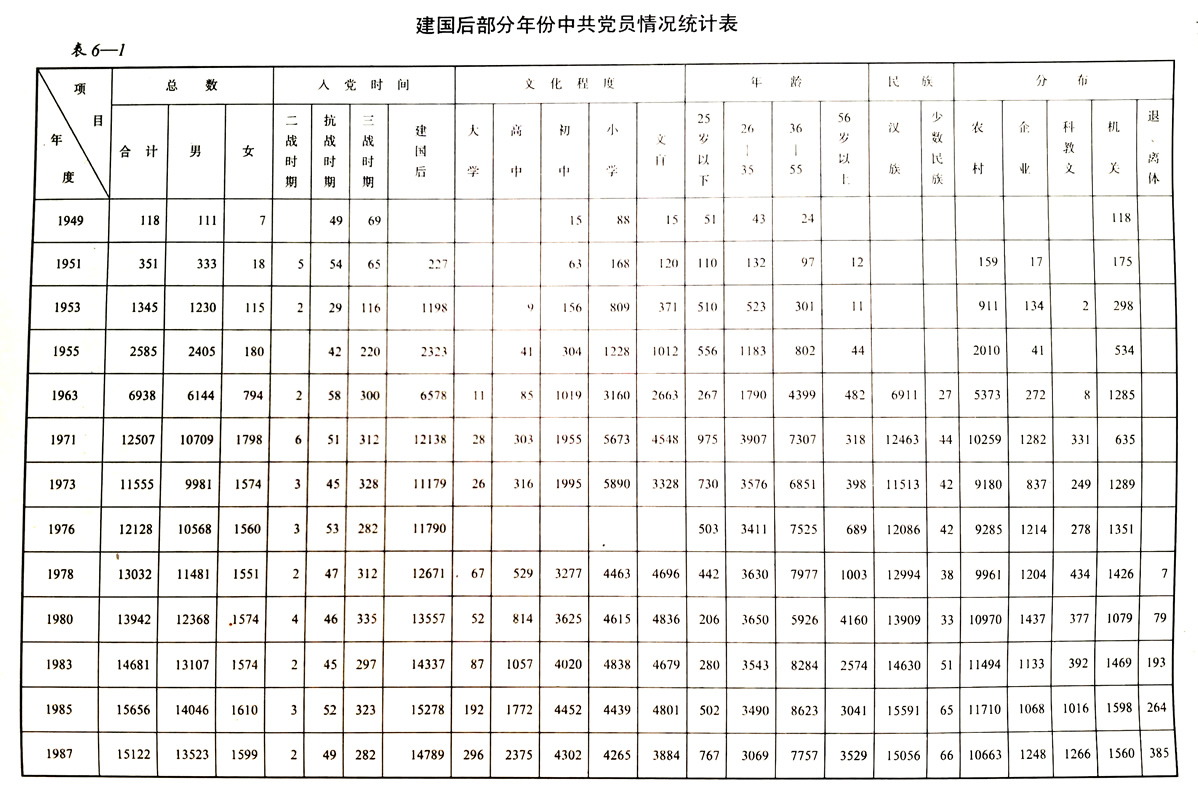

二、建国后党组织

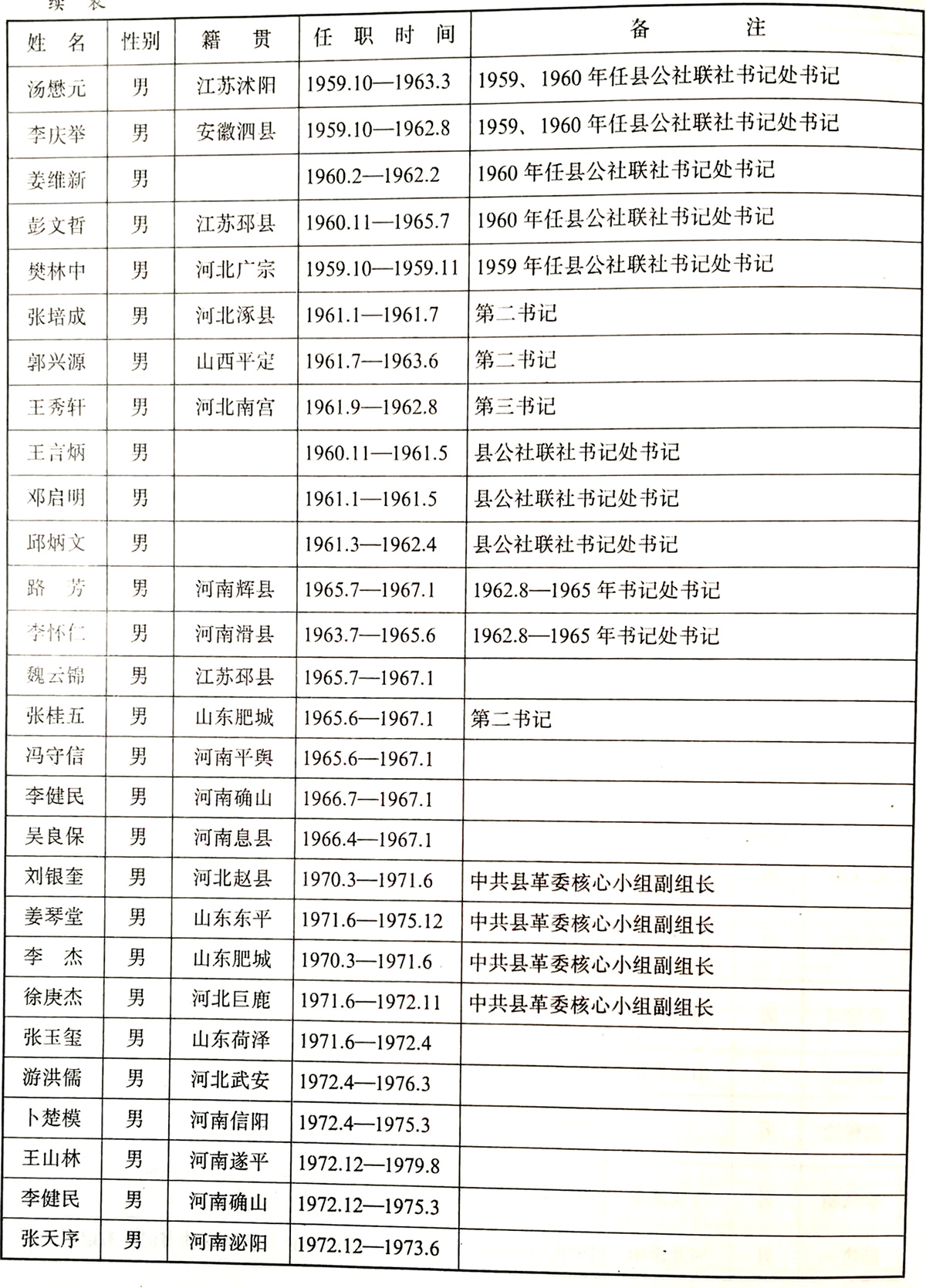

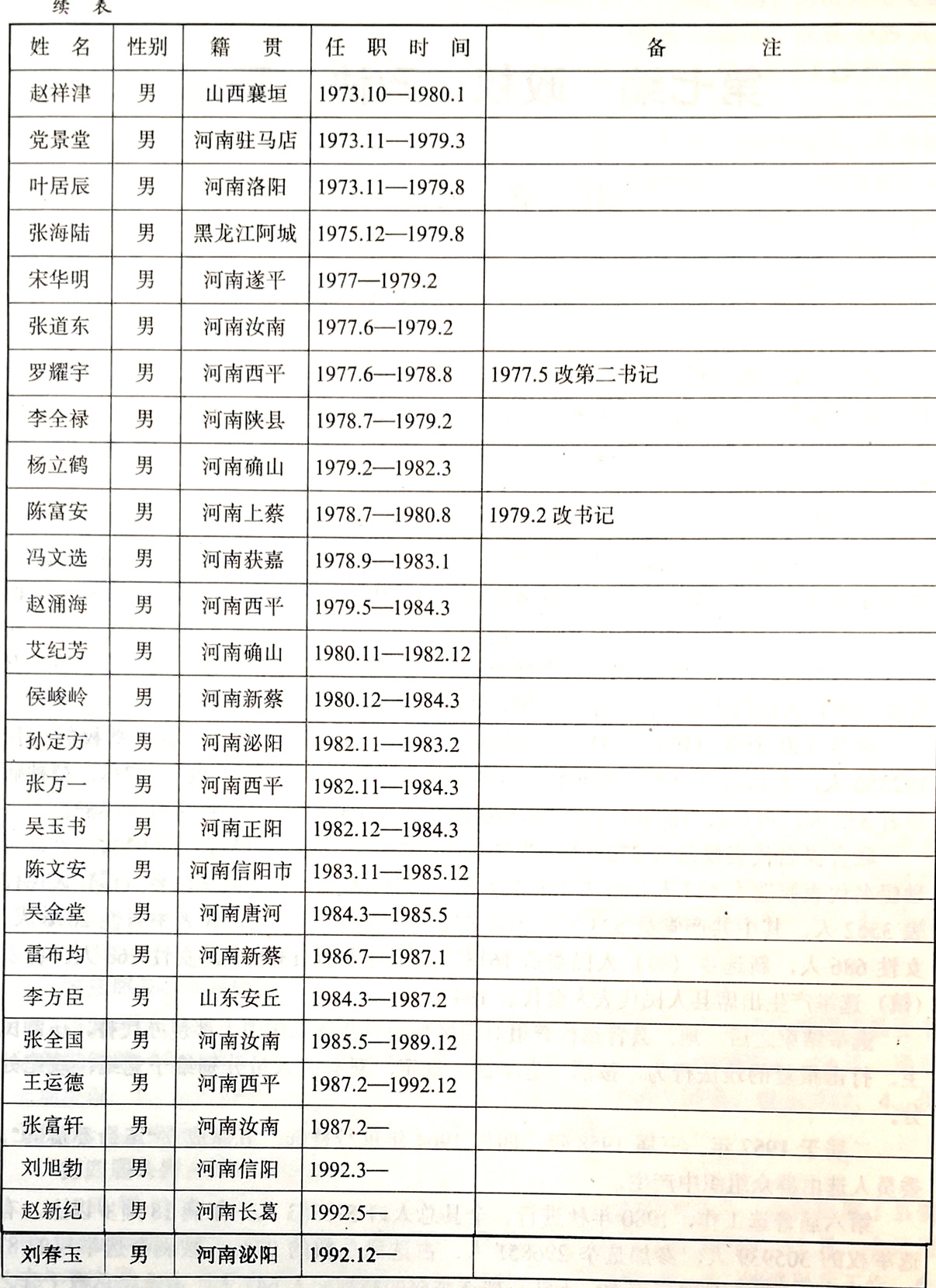

从1949年10月到1966年5月,中共确山县委先后隶属于信阳地委和驻马店地委。此段时间随着社会主义建设事业的发展,确山县委进行过多次调整,县委书记先后更迭8次。下设办公室、组织部、宣传部、统战部、党校、县直机关党委会。1955年增设财贸部、农村工作部。1956年建《确山报》社。1958年撤农村工作部、财贸部,设农业部、财贸粮食部、工业部、文化教育部。1950年至1966年,全县基层党支部由28个增至376个,由351名党员发展到11509名。

1966年7月,确山县开始“文化大革命”,9月成立中共确山县委文化革命领导小组。1967年1月,群众组织联合夺取县委领导权,自此,县委及下属党的组织停止活动。1970年3月,由中共河南省革命委员会核心小组批准,成立中共确山县革命委员会核心小组。1972年4月,中共确山县第三次代表大会选出中共确山县第三届委员会,下设办事组、政工组、生产组。1973年3月,恢复党校,新建对台工作领导小组。10月,恢复县委办公室、组织部、宣传部、县直党委会。下辖18个局党委、党核心小组,15个社镇党委。1976年9月,全县有党员12128人。

1976年10月,粉碎“四人帮”,拨乱反正。1978年6月,建信访办公室;1979年恢复统战部,建保密委员会、党史办公室、文明单位建设指导委员会、人民武装委员会;1982年,恢复纪律检查委员会,建打击经济领域严重犯罪活动领导小组;1984年,建政法委员会,恢复人大常委会、县人民政府、政协、检察院、法院、经联社党组及43个局委党组,21个乡镇党委。1987年,全县有党员15122人,为1951年的43倍。

第二节 党代表大会

第一次代表大会

1956年5月30日至6月4日,在确山礼堂召开。全县党员2145名,候补党员2001名,出席代表447名,候补代表20名。

主要议程和决议:邵鲁明作《关于中共确山县委员会1955年下半年至1956年5月工作总结及工作建议的报告》;张遵道作《关于确山县贯彻执行1956年到1967年全国农业发展纲要(草案)的初步规划的报告》;汤懋元作《关于中共确山县纪律检查委员会一年来工作总结及工作建议的报告》;董振作《关于代表提案审查工作的报告》;选举党的县委员会、监察委员会和出席中共河南省第一次代表大会的代表。

选举结果,县委委员24人,候补委员2人,常务委员邵鲁明、王玉兰、张遵道、李凤朝、王治国、张文海、王锡波、汤懋元、周凤贤9人。邵鲁明任书记,王玉兰、张遵道、王治国、张文海为副书记。监察委员会委员11人,常委5人,王治国任书记,蒋治国为副书记。出席省第一次代表会代表王玉兰、延炳玉、邵鲁明、李保华,候补代表曹培禄。

第二次代表大会

1965年7月16日至20日,在确山县城关召开。全县党员数6612名,预备党员338名,出席代表510名,列席22名。

主要议程和决议:雷玉俭作《工作报告》;魏云锦作《监察工作报告》;张桂五作《关于1965年至1967年农业发展规划要点建议的报告》和《关于提案审查工作报告》;选举中共确山县第二届委员会、监察委员会和出席河南省第二次党代会代表。

选举结果,县委委员31人,候补委员5人,县委常委雷玉俭、张桂五、吴良保、魏云锦、冯守信、路芳、李思明、赵祥津、高运坦、李健民、张光潜、赵志忠12人。

雷玉俭任县委书记,张桂五为第二书记,路芳、魏云锦、冯守信为副书记。监察委员会委员8人,赵祥津为书记。出席中共河南省第二次代表大会代表王国华、雷玉俭、张桂五、吴良保、韩英、李明岗,候补代表桂振国。

第三次代表大会

1972年4月19日至22日,在确山县城召开。全县党员总数9728名,出席代表564名。

主要议程和决议:徐庚杰代表中共确山县革命委员会党的核心小组作《工作报告》;选举中共确山县第三届委员会。

选举结果:县委会由34人组成。县委常委徐庚杰、姜琴堂、游洪儒、卜楚模、王家训、刘富国、朱永德、张玉玺、张光潜、杨立鹤、林健、党景堂、赵祥津、叶居辰14人。徐庚杰任书记,姜琴堂、游洪儒、卜楚模为副书记。

大会结束,县委会举行第一次会议,通过了《关于加强党的领导的决议》。

第四次代表大会

1982年4月12日至17日,在确山县城召开。全县党员总数14171名,出席代表397名。

主要议程和决议:冯文选作《工作报告》;艾纪芳作《关于1982年至1984年发展国民经济计划的报告》;侯峻岭作《中共确山县纪律检查委员会筹备组工作报告》;选举中共确山县第四届委员会、纪律检查委员会和出席中共河南省第四次代表大会代表。

选举结果,县委委员21人,候补委员4人。县委常委冯文选、艾纪芳、侯峻岭、赵涌海、王兴勤、陈文安、王忠鑫、赵学志、胡俊岭9人组成,冯文选为书记,艾纪芳、侯峻岭、赵涌海为副书记。(中共驻马店地委组织部1982年11月22日通知:中共确山县第四届委员会由22人组成,其中委员18人,候补委员4人。常委会由8人组成。侯峻岭、艾纪芳、赵涌海为副书记)。纪律检查委员会由11人组成,侯峻岭为书记,张云午、马廷凯为副书记(中共驻马店地委组织部1983年2月3日通知:中共确山县纪律检查委员会由10人组成,侯峻岭任书记、马廷凯为副书记)。出席中共河南省第四次代表大会代表冯文选、艾纪芳、安爱清(女)、戴广友,候补代表康长来。

大会结束,县委会举行第一次会议,通过了《关于增强党性端正党风的十条规定》。

第五次代表大会

1985年5月23日至26日,在确山师范礼堂召开。全县党员总数15149名,代表368名,列席46名。

主要议程和决议:孙定方作《加强党的建设,深入进行改革,为振兴确山而努力》的工作报告;龚岳祥作《中共确山县纪律检查委员会工作报告》;选举中共确山县第五届委员会和纪律检查委员会。

选举结果:县委会由21人组成,候补委员2人,常委孙定方、陈文安、李方臣、吴金堂、龚岳祥、程章俊、岳继福、王忠鑫、王家国9人组成。孙定方任书记、陈文安、李方臣、吴金堂为副书记。纪律检查委员会由9人组成,常委会由7人组成,龚岳祥任书记,董结实、崔凤庭为副书记。

第六次代表大会

1990年7月1日至4日,在靖宇影剧院召开。全县党员15678人,代表248人。

主要议程:张全国作《加强党的建设,密切联系群众,确保我县治理整顿和深入改革的顺利进行》的报告;冯义宽作《纪律检查委员会工作报告》;选举中共确山第六届委员会和纪律检查委员会。

选举结果:县委由25人组成,候补委员2人,县委常委张全国、王运德、张富轩、冯义宽、王涛、曹永亮、杨松泉、王忠鑫、司富进9人组成,张全国任书记,王运德、张富轩为副书记。纪律检查委员会由13人组成,书记冯义宽,副书记陈爱菊、张华真、余光启。

第三节 宣传教育

建国初期,为深入进行宣传教育,从各条战线挑选一批有文化、有讲解能力的职工作为宣传员、广播员、读报员。同时组织青年男女扭秧歌、打花棍、说快板、演活报剧、出墙报等,到各个场所宣传党的方针政策,推进土地改革运动。1951年抗美援朝时,开展反帝宣传,揭露美国侵略者侵占朝鲜、妄图侵略中国的罪恶目的;宣传抗美援朝、保家卫国的伟大意义;宣传中国共产党发出的增加生产、厉行节约、捐献飞机大炮的号召;宣传志愿军入朝作战的英雄事迹和做好优抚工作的重要性。1955年、1956年宣传进行社会主义改造的方针政策。1958年、宣传中共“八大”会议所制定的社会主义时期的总路线,利用有线广播、《确山报》、幻灯、电影等形式,使之家喻户晓。“文化大革命”时期,党的宣传教育工作未能正常进行。1978年12月,中共十一届三中全会召开后,围绕经济建设,宣传发展农业的各项政策措施,并着重讲解建设社会主义民主与法制重要意义。1981年,通过宣传中央一号文件,贯彻农村经济体制改革,实行联产承包责任制。1982年以来,宣传中共“十二大”精神,重点是到本世纪末,力争使我国工农业总产值翻两番的总任务、总目标,在农村经济体制改革的基础上,抓好农业结构的调整,发动和组织群众大力发展商品生产,大搞工业、加工业、养殖业和运输业,提倡一部分勤劳致富的群众先富起来。1984年,宣传建设有中国特色的社会主义,落实党中央“搞活经济、对外开放”的方针政策。党的十三大后,大力开展“以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放”的宣传教育。

党校在1950年底成立,陈学礼任党校主任(1958年11月改称校长)、配备工作人员6人。建校后,校址多次易地,1979年12月迁至刘店西二里处(原三机部干校校址)。同时增设办公室、教研室、资料室和医疗室。1950年至1953年主要培训从土地改革、抗美援朝运动中涌现出来的积极分子,学习内容主要是党的基本知识及时事形势。对于在学习中表现突出的,党校发展其为中共党员。4年中举办培训班11期,1061人参加,发展党员883人。1954、1955两年除党史、党章教育外,以吴运铎的《把一切献给党》一书作为党校教材,激励参训人员的为国献身精神。1958和1959两年主要学习党章和社会主义建设总路线,党校分3期培训700人。1965、1966两年分7批集中2800人学习毛主席著作和刘少奇的《论共产党员修养》。“文化大革命”时期,党校中断了正常工作。1978年12月,中共中央决定把全党工作着重点转移到经济建设上来,全国进入了建设社会主义新时期。为使党员和干部适应新形势,从1980年到1985年,举办了33期学习班,有4044人参加。主要学习邓小平、陈云等中央领导有关经济工作的论述、中共中央文件以及马克思主义政治经济学等内容。中共“十三大”后,分期对党员和干部进行社会主义初级阶段的理论教育。

第四节 统一战线

1927年,中共确山县委组建之前,就注意发动全县红枪会,组织农民武装,开展农民运动,使确山农民暴动和刘店秋收起义都取得了胜利。1930年,中共确信正毗连区委,联合开明士绅郑立钊、余旭轩等筹集枪支,举行白狗庙起义,后起义部队加入红一军。

抗日战争时期,党组织为了发展抗日力量,1938年元月,曾争取改造社会武装安团、段团数百人枪,参加新四军四支队八团东征抗日。1944年9月至11月,确山县境内建立4个边区行政委员会,其中两个行政委员会主席由民主人士担任。

新中国成立后,县委设立统一战线工作部,配部长、副部长及干事。1983年后,乡党委设立宣传统战委员。1954年前召开的各界人民代表会议,民主人士均占有相当数量的席位。1954年后,人民代表大会制度实行,人民代表中民主人士占有一定比例。在选举政府领导人时,历届都有民主人士当选。1958年后,尤其是“文化大革命”期间,党的统一战线工作受到干扰,一些党内外人士受到批判,并给予不正当的处理。党的十一届三中全会后,统一战线工作得到恢复。1979年落实宗教政策,伊斯兰教、基督教均恢复正常活动。同时,开展对台工作,去台人员家属可以享有公民的一切权利,生活有困难者,政府予以扶持。1983年落实国民党起义投诚人员政策,有91人的错误处理得到纠正。1985年,为加强同海外侨胞的联系,县政府专设侨务办公室,并建立归侨、侨眷联合会。

第五节 纪律检查

纪律检查委员会建立于1950年,1956年6月经中共确山县第一次代表大会选举,成立监察委员会。1966年,“文化大革命”开始后,监察委员会中止行使职能。1979年5月,复建中共确山县委纪律检查委员会筹备组,1982年4月正式建立,1984年1月改为中共确山县纪律检查委员会,之后并在县直局委、乡镇建立党的纪律检查组织。

党的纪律检查组织建立后。1952年,在反贪污、反浪费、反官僚主义斗争中,对违犯党纪的党员,经查证落实进行了处分。1954年,对违犯粮、油、棉统购统销政策的党员进行处理。1957年至1958年,纪律检查工作一度出现极左倾向,处理面过大,处分过重,误伤了一些同志(1979年成立落实政策办公室,对受害同志予以纠正,恢复名誉)。“文化大革命”期间,纪检机构被撤销,党纪党规受到破坏。1980年对“文革”中参与打、砸、抢和犯有其他错误的一部分党员,根据情节轻重,分别予以惩处。1982年,处理了在经济领域犯有错误的党员。1984年,对违犯计划生育政策的党员,亦给予了应得处分。1986年后,围绕纠正行业不正之风开展工作,经揭发检举,逐一落实,对少数违纪党员进行了处理。