第四章 水 路

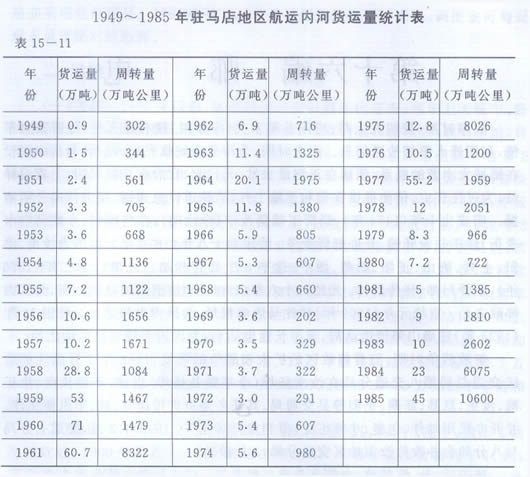

驻马店地区水运历史悠久。战国时代开挖的中国最早的运河——鸿沟,把济、濮、汴、睢、颍、涡、汝、淮、泗诸水联系起来,汝水之舟船可上达汴、洛,下抵淮、海。后汝水多次人工政道,流程缩短。明洪武三年(1370年)后,区内水运航道仅剩古汝水下游的支流洪河和汝河。民国34年(1945年)水运仍通。之后日益衰落,乃至断航。建国初期,水运事业逐渐恢复。50年代末,境内洪、汝河段全线通航,并兴起库区水运。1960年区内通航里程837公里,船舶896艘7755吨位,货运量7l万吨,周转量1479万吨公里。后因河道裁弯取直、河上筑坝等原因,致使水运日趋萎缩,到1966年基本断航,船只转为区外运输。1985年全区6个航运公司(集体)拥有船舶852艘,43890吨位,17532马力,基本实现机械化;年货运量45万吨,周转量10600万吨公里。

第一节 航 道

区内水运航道古有人工运河和汝水。明洪武三年至民国33年(1370~1944年),水运航道仅剩原为汝水下游支流的洪河(澺水)和南汝河(沙河)。民国35年(1946年),蒋介石发动内战,洪、汝河仪剩新蔡至洪河口断续通航。建国后,除疏浚治理洪、汝河航道外,新增薄山和宿鸭湖水库航道,水运得到迅速恢复和发展。1960年,通航总里程达837公里。1965年,因治河缺乏统筹安排,航道水位日浅,加之跨河、拦河建闸筑坝,使通航里程大幅度减少。1985年区内洪河河道西平经新蔡至洪河口长253公里,其中新蔡至洪河口长102.7公里,宿鸭湖水库官庄至大王桥57.9公里;汝河自汝南五门闸至班台长97公里。全区营运船舶通航里程114公里。

一、陈蔡古运河

《水经注》引《徐州地理志》:“偃王治国,仁义著闻,欲舟行上国,乃通沟陈蔡之间。”偃王,徐国国君,姓徐名君官。春秋时期周顷王六年至周定王十六年(前613年~前591年),徐偃王在陈国和蔡国之间,开挖了中国最早的运河。当时陈国的国都在今周口地区淮阳县,位于沙河北岸;蔡国的国都在今上蔡县,位于汝河东岸。陈围船舶如去蔡国,需沿沙河东南行进淮水,而后循淮西上,由淮水上游北岸汝水口(今洪河口)进入汝水,再西北逆水上行方抵蔡国。开挖运河后,沙水和汝水直接沟通,大大缩短了陈蔡之间的水运里程。《中国水利史稿》编者认为:“这条运河究竟在什么位置,史实已不可考。但运河似乎并不宽大,大约不久以后就被堙废而不再为人们所提及。”

二、古汝水

古汝水是中国较大的古河流之一,渊远流长,流域广阔。据《淮河水道志》作者胡焕庸考证,占汝水源出嵩县西南天息山,流经伊阳、临汝、宝丰、郏县、襄县、舞阳、郾城、西平、上蔡、汝南、平舆、新蔡,至淮滨县东汝口(今洪河口)入淮,全长670公里,流域面积2.5万平方公里。古汝水处于中原黄淮流域之间,为连接黄河同淮河上游的水上交通要道。汝水、伊水经广成泽相连,汝水、颍水经濆水相通。战国时期周显王八年(前361年),魏惠王主持开挖鸿沟,使黄河与济、濮、汴、睢、颍、涡、汝、准、泗会合,汝水舟船可上至汴、洛,下达淮、海。《三国志》载:东汉来年,曹魏屯田,遣邓艾重新疏通汝、颍二水间的濆水,称为讨虏渠;疏通已淤废的鸿沟称贾候渠、淮阳渠、百尺渠,使汝、颍二水继战国之后,又一次沟通了同黄、济、泗诸水的联系。古汝水上游承泄山区洪水,具有山洪河道特点,水患频繁。为根治水患,多次人工改道。元至元年间(1264~1294年)。郾城以下以澧水为源的汝水在舞阳被截,经濆水入颍,截后舞阳以下的汝水则以沅水发西平云庄、诸石二山之水为上源。明嘉靖九年(1530年),汝水上源在西平附近被淤断,沅水及云庄、诸石二山水东出古澺水,西平以下汝水则以源出泌阳流经遂平的古亲水、灌水为上源。清代,沅水和澺水通称为洪河,亲水和灈水改称为南汝河。民国时期,《导淮工程计划书》将今新蔡以下的汝河改称为洪河,汝水口为洪河口;南汝河改称为汝河。汝河变成洪河支流与淮河的二级支流,长度缩短到223公里,流域面积缩小到7390平方公里。

三、淮河区境段

淮河发源于桐柏山太白顶,其上游经确山县南部的双河、杨庄乡,进入信阳县境,长2.5公里;又经正阳县陡沟、彭湾、潘店、大林乡,进入信阳地区息县境,长40公里。其间有大小渡口19处。区内闾河、清水河为其支流。区内最大通航河流洪河由正阳大林乡以下大约160公里处左岸的洪河口进入淮河。淮河自洪河口以上可行竹筏,以下可行舟船。区内水运船舶就是通过洪河口进入淮河而驶往鄂、鲁、苏、皖、浙、沪的。

四、洪河

为淮河上游的重要支流,境内长440公里,是区内最长的水运河道。洪河在新蔡以下,河宽20米左右,水深2~4米,长年通航。新蔡以上至西平五沟营,河宽5~15米,水深1米左右,低水位时分段筑土坝叠水,方通小船。明清至民国33年(1944年)前,洪河通航较为正常。之后河道淤塞,河运凋敝。1949~1957年,人民政府对洪河全面勘察,并分期扫床、清淤、除障、养护,1949年西平至五沟营段13公里通航,1954年西平至合水段32公里通航。至此,西平合水至洪河口285公里通航。1958年新辟合水至吕店16公里、西平至老金山61公里航线,合水至武功38公里可季节性通航,洪河通航总里程达400公里,是这条河道通航里程最长的时期。1962年,由于修建水库,上游断航,中游以下勉强维持季节性通航。1965年新蔡以上段完全断航,新蔡以下至洪河口102公里由长年通航变为季节性通航,通航里程减少298公里。为改变航线锐减的局面,60年代末拟在西平至新蔡县的班台之间200公里的河段上,建造8级通航枢纽工程,实行渠化航运。1969~1979年先后建造了五沟营橡胶尼龙坝、上蔡西洪桥翻板坝和黄泥桥浮体坝三项工程,总投资300余万元。五沟营橡胶尼龙坝因设计有误,建成后抬高的水位最远点距西平港码头尚差2公里,未达到预期效果。上蔡西洪桥翻板坝和黄泥桥浮体坝,因受五沟营坝影响,建成后亦未能发挥通航效益。建三坝之前,尚维持季节性通航,而后空船亦不能通过。

五、汝河

又名沙河,古为汝水支流,清代称南汝河,民国时期改称汝河。其源头为发源于泌阳县黄山口乡大寨子山北麓的亲水,流经泌阳、遂平、汝南、平舆、正阳5县,在新蔡县班台汇入洪河。汝河从发源地到班台全长223公里,流域面积7389平方公里,较大支流有北汝河、臻头河、文殊河、练江河等15条。汝河自汝南以下,河宽10~20米,水深1~3米,除冬春季水位较低不能通航外,其余时间可通行10~30吨的载重船舶。汝南以上则不通航。明、清时水运较紫盛。民国期间,河道淤塞,加之京汉铁路通车,水运已不为当局重视,仅班台至汝南埠80公里河段可通航。到民国34年(1945年)全部断航。建国后,经勘察疏浚,老航线逐渐恢复,并开辟上游及支流航线。1950年正阳县汝南埠至汝南城关段119公里恢复通航。1953~1955年汝南至遂平段开辟新航线53公里。1958年新辟刘大桥至刘庄段25公里,再次疏浚汝南经宿鸭湖至诸市段27公里,平均水位抬高0.3米,年底汝河航线总里程达304公里。50年代在中上游修建板桥水库、薄山水库、宿鸭湖水库。1969年,汝河中游沙口至班台裁弯取直,航线缩短80公里。正阳县境75公里河段改道北移,横穿新蔡县蛟停湖而过。从此,汝河不再经过正阳县境。1974年在汝河下游修建河坞闸。从此河坞闸以下至班台15公里航线,由常年通航变为季节性通航;河坞闸以上至汝南夏屯五门闸段82公里断航。

六、薄山水库航道

薄山水库位于确山县城西南21.5公里、京深国道(107)西侧臻头河上游薄山。1952年9月兴建,1954年5月1日竣工。水面38.2平方公里,水位117.24米,回水长度40公里,可达石滚河以上。1956年民间即利用库区开展水运,枯水期可上行10公里,洪水期可上行15公里达芦庄。宿鸭湖水库建成后湖内船舶沿臻头河上行可达薄山。1958年后,船舶下行可达宿鸭湖水库,同汝河、洪河、淮河沟通。

七、宿鸭湖水库航道

水库位于汝南县城西北6公里处,建于1958年,水面272平方公里,回水长度50公里。1958年开辟由汝河大王桥经宿鸭湖至臻头河官庄58公里航线、宿鸭湖库区至马屯60公里航线。洪水期沿马屯上行可达薄山水库。

第二节 港口(码头)、渡口

区内有港口8处,其中洪河4处、汝河4处;码头(船舶停靠装卸点)62处,其中洪河31处、汝河25处、薄山水库6处。到1985年,因洪、汝河断航,中上游港口已废5处,半废l处;下游新蔡县洪河练村港和汝河关津港,尚可使用。绝大部分码头废弃。

一、港口(码头)

(一)西平港(码头) 位于西平县城东北l公里,京广铁路桥西侧杨庄,是洪河唯一联结铁路和公路的港口。港区东起船里湾,西至石庄,全长800米。洪水期水面宽55米、深11.2米,枯水期水面宽10米、深0.7米,有自然泊位200~300个,靠舶能力2000~3000吨,露天货位2万吨。建国初期,仅有木船10余艘。1952年信阳淮河航运处由固始、三河尖、淮滨、新蔡等处调往该港船舶200艘2000余吨位,承担西平、上蔡、平舆、新蔡、项城等县农副产品、矿建材料运出和煤炭、食盐、木材、日用百货等物资的运入,年吞吐量约28~36万吨,是当时全区吞吐量最大的港口,也是唯一有过正规客运的港口。1953~1962年,除西平、上蔡、平舆、新蔡船舶外,信阳国营船队和淮滨、固始、潢川等港船舶也参与该港营运。港辖永久式和自然码头各一处。永久式码头位于港口所在地杨庄,斜坡片石混凝土结构,长510米,省交通厅航运局、信阳航运处于1956~1965年5次拨款计7.9万元修建和扩建。自然码头位于京广铁路桥东侧船里湾,长528米,宽22米。另辖寺山、合水、吕店、谭店、杨庄、桂李、县城西关和五沟营8个停靠点。1965年洪河断航后,港口、码头废弃。

(二)上蔡港(码头) 1963年建,位于上蔡东北18公里塔桥集公路大桥上游750米处的洪河东岸,港区长300米,两岸距离67米,洪水期水面宽47米、深10米,枯水期水面宽12米、深0.8米,有自然泊位100个,靠洎能力1000吨,年吞吐量3万吨左右。另辖西洪、华陂、东洪、黄泥桥、洙湖、大李庄、百尺、贺道桥、老田寨等9个停靠点。1963年信阳地区淮河航运处从汝南船民公社调给该港船舶52艘543吨位,358人,建立上蔡船民公社。1965年后随洪河断航,港口、码头废弃。

(三)平舆港(码头) 位于平舆县城东12公里杨埠洪河两岸。港长500米,两岸距离80米,洪水期水面宽80米、深32米,枯水期水面宽41米、深0.5米。有自然泊位100个,靠泊能力1000吨,年吞吐量4万吨左右。另辖庙湾、射桥、后刘、寺埠口、周湾等5个停靠点。杨埠原为停靠点,抗日战争时期这里是国民党第几十二军骑三师、河南省第八区督察专员公署和汝南县政府驻地,一时成为第八区政治、军事、经济、文化中心。杨埠便渐成港口,日泊船百艘,吞吐量百吨以上。民国34年(1945年)后萧条。建国后,复港通航。1958年,平舆县交通局在此建立国营船队,有船舶33艘145吨位,147人。1963年信阳地区淮河航运处从汝南船民公社调船36艘,378吨位,494人,建立平舆县船民公社。1964年平舆县交通局国营船队下放给船民公社。1963年港口由杨埠迁至庙湾,1973年复迁回杨埠。1950~1964年,该港担负全县运输任务的30~50%。1965年后洪河断航,港口废弃。

(四)新蔡练村港(码头) 清末位于洪、汝河汇合处的三岔口集。民国2年(1913年)在讨伐袁世凯的“二次革命”中,三岔口被河南巡防营放火焚烧,集市变废墟,港口沿洪河上移新蔡北丁港。1964年,又沿洪河下迁张庙。1977年,再次沿洪河下迁新蔡东练村公路大桥两侧。练村港区长2000米,3个自然码头,两岸距离130米。洪水期水面宽123米、深20米,枯水期水面宽40米、深3米;泊位100个,靠泊能力5000吨,300人装卸,年吞吐量4万吨左右。另辖张庙、汪庄、李桥3个停靠点,由练村乡经联社管理。是区内洪河航道上保留下来唯一有经济活力的港口。

(五)遂平港(码头) 位于遂平火车站北300米处的铁路桥东侧,建于1958年,港区长500米.两岸距离185米,洪水期水面宽180米、深10米,枯水期水而宽60米、深1米。泊位50个,靠泊能力500吨,年吞吐量9万多吨。另辖刘庄、诸市、柳庄岩、沟张湾4个停靠点。1957年调进木船10艘65吨位,18人,担负铁路进出物资集散任务。1961年航运终止后,港口(码头)遂废。

(六)汝南港(码头) 建国初期,汝河来往船只在汝南东关码头停泊。1958年,信阳淮河航运处从新蔡、淮滨、西平港各调给汝南一个船队,共148艘船1567吨位,1200人,建立淮河船民公社汝南大队。港口原设宿鸭湖水库东侧桂庄,1961年迁至汝南西驻新公路刘大桥两侧。港区长500米,两岸距离250米,洪水期水面宽250米、深10米,枯水期水面宽120米、深1.7米。自然泊位50个,靠泊能力1000吨,年吞吐量6万吨。另辖苏庄、桂庄、银庄、汝南城西关、官庄、冯屯6个停靠点。汝河下游修建新蔡河坞闸后,此港处于半废状态。

(七)正阳港(码头) 位于正阳县城东北汝南埠。属新蔡航运站辖过境性港口,无定港船舶。港区长2500米,两岸距离70米,洪水期水面宽68米、深42米,枯水期水面宽10米、深5米,泊位400~1000个,靠泊能力2000~5000吨,年吞吐量4万吨左右。另辖岳城、寒冻两个停靠点。民国26年(1937年)前后,该港常泊船400~1000多艘。民国34年(1945年)后停船减少。建国后交通部门利用此港组织大规模粮食调运,年运出粮食3万多吨。1958年后,运输活动渐少,1969年汝河正阳段航道人工改道出境,完全断航,港口废弃。

(八)新蔡关津港(码头) 位于新蔡县城南京广(106)国道汝河关津大桥两侧,是1980年后水运业经济体制改革中自然形成的港口。港区长1000米,两岸距离120米,洪水期水面宽115米、深15米,枯水期水面宽40米、深2.5米。自然泊位30个,靠泊能力2400吨,年吞吐量3万吨左右,港区两岸10个停靠点,300多人装卸。由关津乡经联社管理,是汝河唯一有活力的港口。

(九)薄山水库(码头) 该港共有薄山大坝、薄庄、黄略沟、溢洪道、大岭、大河口码头6处。唯薄山大坝码头为人工码头,建在水库大坝东南端,水泥浆砌片石结构,船坞两侧为水泥装卸平台。运送物资多为木材、烧柴、山货、土产。

二、渡口

1985年区内主要河流上共有渡口176处,年渡运量约785万人次。其中淮河19处、洪河42处、汝河54处、臻头河10处、薄山水库51处。

(一)淮河江埠渡口 位于正阳县大林乡开(封)龚(家棚)公路上,南距罗山县城11公里,北距正阳县城39公里。明、清时期,此渡为联结鄂豫、南达湖广的交通咽喉。建国后,对码头不断整修,先后投资6万元,造新船41艘。1985年有载重6吨渡船两艘,日运过往行人约3000人、车辆约500辆以及其他物资。

(二)洪河关津渡口 位于新蔡县城南关津的洪河上。1966年京广(106)国道关津公路桥建成通车前,为区内名渡之一。由此南渡经潢川可达鄂、湘等省,北渡经新蔡可达皖、冀、鲁等省。春秋时,孔子游说列国,遣子路问津即此地。民国26年(1937年)前,此渡口极为繁荣,商贾车船络绎不绝。建国后至1965年,此渡口日渡2000多人次及大批牲畜、牛马车、汽车和各类货物。关津公路桥建成后,渡口废止。

(三)汝河汝南埠渡口 位于正阳县东北汝南埠汝河上。此渡口春秋时为北通陈、项,南达息、黄的必经之地。民国36年(1947年)8月23日,刘(伯承)、邓(小平)大军千里跃进大别山,即由此渡河。1966年,正阳县境汝河因人工改道变成死河,但河水不枯,行人在枯水期搭桥过河,洪水期凭渡船过河。

第三节 水路运输

一、船舶

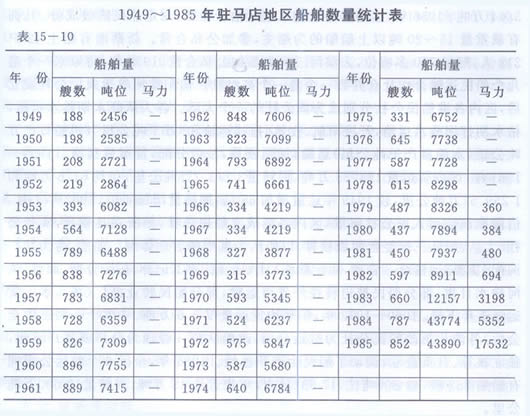

建国前,参与洪、汝河运输的船舶多为载重5吨以下的小型木帆船。1949年,新蔡县拥有船舶188艘、2456吨位,绝大部分是以人和风为动力的木质船,一般载重为10吨左右。1958年后,新蔡港开始使用拖船和驳船,载重量一般为30吨左有,最大的50吨以上。1976年后开始造水泥船和水泥挂桨机船。1983年后开始建造钢质挂桨机船。1985年全区集体所有制船舶852艘、43890吨位、17532马力,基本实现机械化。

(一)非机动船

渡船(小划子) 1964年新蔡县交通局投资4万元建造大渡船1艘,长23米,宽7米,深1.2米,载重量70吨。横向固定在河面上,如同浮桥,可供载重汽车驶过。1985年,区内有渡船181艘,总载重吨位337吨,乘客定员1437人。这些渡船多为小型平头木船,少数为水泥船和钢质船,一般载重量1吨左右,靠撑篙或拉纤运送过往行人及随带物品。

卜稍 木帆船,船体长10~20米、宽3~4米、深0.8~1米,满载吃水0.7水,载重量18吨,有1~2桅。

对连划 是一种两节连在一起的木帆船,长10~15米、宽4~5米、深1~1.3米,满载吃水0.9米,一般载重量30吨(最大载重量50吨),有2~3桅。

猴头腚 为船体前窄后宽的术帆船,一般长10~17米、前宽3米、后宽5米、深1.6米,满载吃水0.7米,载重量18~40吨,有1~2桅。

1960年后,木帆船逐渐减少,水泥船、水泥挂浆机船和钢质挂桨机船逐渐增多。1985年后,除西平第二航运公司外,其他5个航运公司木质船绝迹。

(二)机动船

客轮 四平港60年代前有一艘客轮,长24米、宽5.2米、深1.5米,座位100个,内装80马力发动机,时速18公里。1962年报废。

拖轮 1958年新蔡船厂、西平船厂始造拖轮,有钢质、水泥、木质三种,一般长25米、宽5米、深1.5米,内装发动机80~120马力,拖挂400~600吨,平均吃水0.7米,时速7公里。

机驳 有木质、水泥质结构两种,一般长25米、宽5.2米、深1.5米,内装发动机80马力,满载吃水1.3米,载重量80~160吨。新蔡船厂、汝南船厂、西平船厂都能制造。

水泥挂粱机船 1976年,西平港造出载重150吨大型水泥挂桨机船,长31米、宽7.2米、深2.2米,满载吃水1.9米,尾部外装12马力柴油机3部和挂桨机组成驱动部分,时速7公里,造价3万元。其船体为钢筋、钢丝网、水泥结构。该船制造工艺简单,生产时间短,造价低,保修方便,宜于浅水小河道航行,但怕碰撞、搁浅。

钢质挂桨机船 1983年,上蔡港水运专业户孙文强投资1.2万元,在汝南船厂建造1艘区内最大的钢质挂桨机船,长26.7米、宽5.3米、深1.7米,满载吃水1.25米,载重量125吨。1985年末,区内有钢质挂桨机船2l艘1735吨位456马力。这种船船体坚固,抗碰撞,吃水浅,航速快,准许在A级航区航行。

工程防汛船 1985年,区内共有工程防汛船3艘,为水利部门所有。大型的可载重80吨,内装发动机80马力。小型的可载重40吨,内装发动机40马力。

1009图

二、运输

(一)客运 1956年,靠近薄山水库的侯庙战斗连(副业队)首先组织水库客运。1958~1962年,西平港在洪河西平城关至五沟营、西平城关至杨庄约43公里航线上经营客运,5年内共运送旅客4.3万人次,周转量31.8万人公里;后因河道缺水,客运中断。1979年薄山水库客运由集体变为个体,且发展迅速。1985年,运送旅客3.8万人次,周转量34.2万人公里。

(二)货运 民国30年(1941年)前,区内水路货运为船行、货栈和船业帮会把持,船民深受压榨和剥削。民国31年(1942年),国民党军汤恩伯部设新蔡船舶管理所,将区内水运纳入军事体制,强迫民船运送军需物资,并统制非军事物资运输。解放战争时期船民积极支援解放军。1950年,新蔡县建立航运站,进行船户、船民登记,定港籍、建户口,镇压水上特务、土匪、恶霸、反革命分子,摧毁封建帮会势力,广大船民从封建势力压迫下解放出来。1953年,开展民船民主改革,以港为单位成立水上乡协会,建立船员工会,组建大、中、小船队,开始走上集体化道路。是年,区内船舶增至393艘6082吨位,完成货运量3.64万吨。1956年,区内各港组建水上运输合作社,划定船民阶级成份。凡拥有载重量15~20吨以上船舶的为船主,参加公私合营。新蔡港有船主42户218人,船舶730多吨位,去淮河三河尖参加公私合营。1958年,将原来一个港几个船民运输合作社合并为一个港一个高级社。信阳淮河航运人民公社成立后,区内各港船民公社分别成为该公社的一个大队。各大队旺水期趁水抢运,枯水期打坝叠水运输,开展雨航、夜航、拖挂运输和“万千吨公里”(机船日产万吨公里,木船日产千吨公里)运动,加强核算,按劳分配,货运量猛增。1959~1961年,区内货运量184.85万吨,周转量3773.7万吨公里,年均61.6万吨和1259.57万吨公里,较1949年运量增加68倍,周转量增加4倍。1962年1月,信阳淮河航运人民公社解散,区内各港成立船民公社,归所在县领导,实行公社、大队、船队三级经营两级核算,以船队为基础的管理体制。船舶、劳力统一调配,货源、运输统一管理,固定航线,计划运输,评工记分,按劳分配。因洪、汝河缺水日重,部分船民被迫转往外省市运输,部分船民转业办厂(场),水上货运量逐年下降。1969~1972年,年平均货运量仅3.5万吨。中共十一届三中全会后,各港相继改船民公社为航运公司,改船队统一管理为分户或联户承包,独立核算、自负盈亏,调动了船民生产积极性。1985年,全区5个航运公司拥有船舶852艘,43890吨位,17532马力,年货运量45万吨,周转量10600万吨公里。

1011图