上蔡县境的楚文化遗存

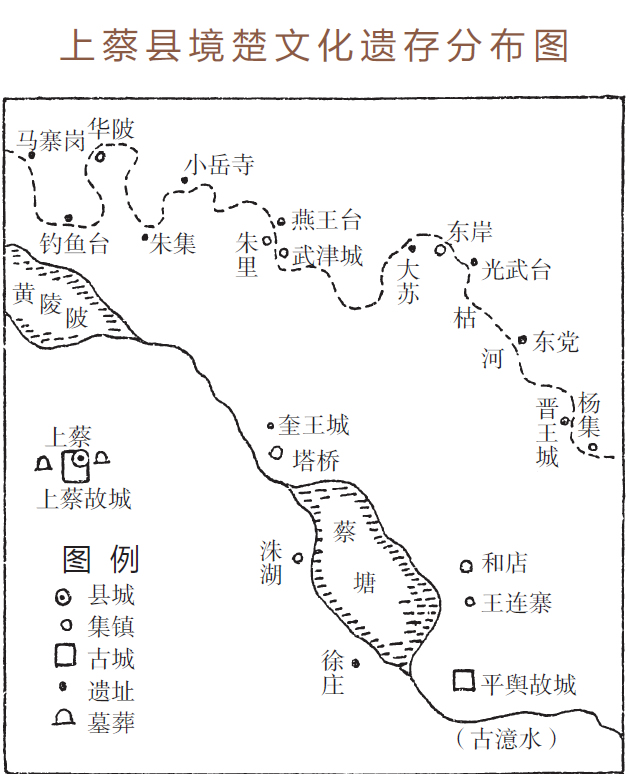

周敬王二十六年(前494),楚“围蔡”。“蔡迁于州来”[1]。从此,蔡纳入楚国版图,名上蔡。根据调查资料,现上蔡境的楚文化遗存,主要有三个区域。

一、上蔡故城及其周围的楚文化遗存

上蔡故城现存东城墙高5.2 ~ 6.3 米,其上部2 ~ 3 米为战国时期重修。夯土层厚8.5 ~ 15.5 厘米;夯窝直径6.1 ~ 7.5 厘米,深1.0 ~ 1.5 厘米,平底,有的接近平夯。夯土层中的包含物有西周、春秋时期的陶片,也有少量的战国陶片。南面城墙一般高9.5 米,西面、北面城墙高4 ~ 6 米,上部建筑与东面城墙大体相同。南垣尚存3 门,其中西城门,现存遗址东西29 米、南北90 米,右侧有长130 米、宽30 米的瓮城。蔡城北墙上有座高土台,呈梯形,实测高25 米。底部东西47 米、南北59.6 米。顶部,东西10 米、南北10.5 米。台的北部向城墙外凸出23 米,呈弧形。夯土层厚薄不一,一般为12 厘米左右,最薄的6.5厘米,最厚的15.5 厘米。夯窝径一般7 至8 厘米,最大的12 厘米,平底,甚浅,有些地方为平夯。根据其建筑特征,应为战国时期楚国建筑的烽火台。

上蔡故城内外到处有战国时期的筒瓦、板瓦及生活残器。蔡城中央,在以王位庄为中心东西600 米、南北500 米的区域,为岗陵,文化层厚达1.3 米。在出土的陶器中,筒瓦和板瓦数量最多。筒瓦呈半圆筒形,两侧有切割痕迹。瓦舌向外微卷,分圆唇和方唇两种,器物外面饰绳纹,头端往往有数道凹弦纹。器物内壁多素面,有的有斜方格形、正方格形或圆形凸状的印痕。板瓦呈板状

而有弧度,升壁饰绳纹或交错绳纹。内壁多圆点形凸状印痕及条形、斜方格形印痕。板砖也有出土,两面均饰绳纹。更应提出的是,土层中分布有地下排水管道。管道有二式:一为圆柱形,长45 厘米,后粗前细,上布绳纹。粗端直径18.5 厘米,细端在接近口沿处,呈圆桶状凸起,再收敛成口,有唇。此可与前管的粗端套接;另一式,亦为圆柱形,两端等粗,长46.8 厘米,上饰绳纹。口部直径26.5 厘米。一端口沿上有三道凸凹弦纹。岗地上并散布有蚁鼻钱、碎金片,每逢暴雨冲刷,在沟渠间即可捡到。岗地西部的陈庄村,1984 年曾出土

郢爰一块,上有两个印文。岗地上出土的生活用具,以陶豆为最多。泥质灰陶,素面,豆盘圆形敞口,豆把细长。并有陶鼎、陶壶、陶钵等楚国残器出土。故城内的今上蔡南关及故城北垣的烽火台南面,亦曾出土郢爰,并有蚁鼻钱及楚国残存器片。

————————————————————————

[1] 《左传》哀公二年。

187图

上蔡故城外,楚国文化层也很丰富。在上蔡故城东面的中段,东西500 米、南北650 米的区域,有厚30 ~ 70 厘米的筒瓦、板瓦、陶豆、陶罐残器堆积层,器形与王位庄同。故城西5 公里内,到处有楚国残器。故城西1 公里的郭马陈庄,村内外均为冶铁遗址。发现有炉渣、铁块、坩埚及各种农具泥范。故城南的王营村、大吴村,经常出土战国铜剑、铜镞及陶器,大吴村出土的玉璧,直

径15.3 厘米,青色,通体阴刻云纹,为楚器。

上蔡故城周围并有很多楚墓出土。已发现的有故城西2.5 公里涧沟王村楚墓群及故城东北郊区庞庄楚墓群。涧沟王村楚墓群位于上蔡县砖瓦厂。这里为岗地,周围深涧环抱。自1979 年已出土15 个楚国墓葬,多为大型竖穴土坑墓。先后出土有铜鼎、铜壶、铜敦、铜剑、铜矛、铜戈、铜编钟、车马器及各种陶器,并有很多楚贝出土。庞庄墓葬群,皆为小型的竖穴土坑墓,长2.1 ~ 2.6 米,宽1.2 ~ 1.5 米不等,陪葬品多为矛、戈、剑,形制与涧沟王器物同。个别墓有陶器,多为壶、豆;无鼎。

从墓葬规模与陪葬器物,可知涧沟王墓葬群为楚国贵族墓地,庞庄墓葬群则为士卒或平民墓地。楚国习俗,西方为上,东方为下。楚国在上蔡的墓葬,贵族墓葬在西,平民士卒墓葬在东,可能就是按照这一习俗划分的。

二、枯河沿岸的楚文化遗存

枯河即《水经注·颍水》所谓“汝水支津”,自漯河市向东南,经郾城县的沱口村进入上蔡西北境,然后呈S 形蜿蜒于上蔡北境转上蔡东境,再向东进入项城县。枯河在上蔡段约60 公里,两岸楚文化遗址甚多。从上蔡西北境的西陈村向东,沿河含有楚文化的遗址为马寨岗、冯庄、钓鱼台、窦庙、程庄、书台寺、朱集、小岳寺、大岳寺、叶王村、叶庄、望东湖村、扶台、燕王城、武津城、前关、大黄、果子吴、大苏、牛尧、马庄、光武台、东党、晋王城,共27 处。枯河西段尤为稠密。在这些遗址中,内涵特别丰富的有三。

钓鱼台遗址:位于上蔡县城北20 公里的华陂乡史彭村东,在枯河河湾中。南北90 米,东西60 米。出土有战国凹字形铁锄,长7.6 厘米,刃外移至6.9 厘米。铁锛,残长8.6 厘米、宽3.8 厘米,体呈双斜面,銎残。铜镞,呈三棱形,后部与箭杆相接处为铁质。陶器有陶豆、陶碗、板砖及楚国的高足鼎等。

武津古城:位于上蔡县城东22 公里的朱里店乡岗郭村,南北650 米,东西500 米,古垣已不存。古城内有很多陶井,每隔20 多米即有一眼。陶井圈外饰绳纹,内饰方格纹或扁点纹,与湖北纪南城的陶井无异。之外,并出土有战国时期的筒瓦、板瓦及小口高领圜底罐。均为战国遗物。

燕王台遗址:传为楚国大将项燕驻兵处,位于武津古城北3 公里。遗址南北300 米,东西250 米,为岗地。岗上亦有用陶井圈筑成的陶井,出土大量战国板砖、板瓦、铜镞,与武津古城出土的器物形制相同。

三、蔡塘周围的楚文化遗存

《水经注·汝水》:汝水别流“至上蔡西岗北为黄陵陂;陂水东流,于上蔡岗东为蔡塘;又东经平舆故城南为澺水”。上蔡岗今名蔡岗。蔡塘在今蔡岗东的塔桥集、洙湖集及党店集一带。南北约13 公里,东西约10 公里。在蔡塘遗址东的和店、王连寨等村约16 平方公里的地区,地表上堆积着0.5 ~ 1.0 米深的楚国文化堆积层,出土有陶壶、陶钵、陶豆,板瓦、筒瓦尤多。和店东的芦村亦有楚国残器出土。蔡塘西岸的徐庄村,村后有岗岭,岗上有很多战国陶片及冶铁炉渣、碎铁块,为冶铁遗址。徐庄东距平舆故城5 公里,传说是平舆故城西面的十里铺。

战国时期的平舆故城位于党店集东南5 公里,今名古城村,从蔡塘“经平舆故城南为澺水”可知,这里位于蔡塘的东南岸,南有澺水(洪河)环抱。故城周长2850 米,呈南北长方形,现存有东西门及南门。故城内战国残器、陶片甚多,并出土有铜剑、铜戟、铜戈、铜矛、铜镞等。有些地方的土层中,铜镞竟多得成堆。

蔡塘北有奎王城,在塔桥集北2.5 公里,曾出土有楚国器形的鼎腿、陶壶及铜剑、铜镞等。

上蔡原为蔡国建都地,其文化本属中原文化范畴。春秋晚期,蔡器已受楚器影响,具有南方风格。楚国占领上蔡之后,伴随政权统治,其文化也向上蔡一带迅速输入,取代蔡文化而居垄断地位。上述的楚文化遗存说明了这一事实。