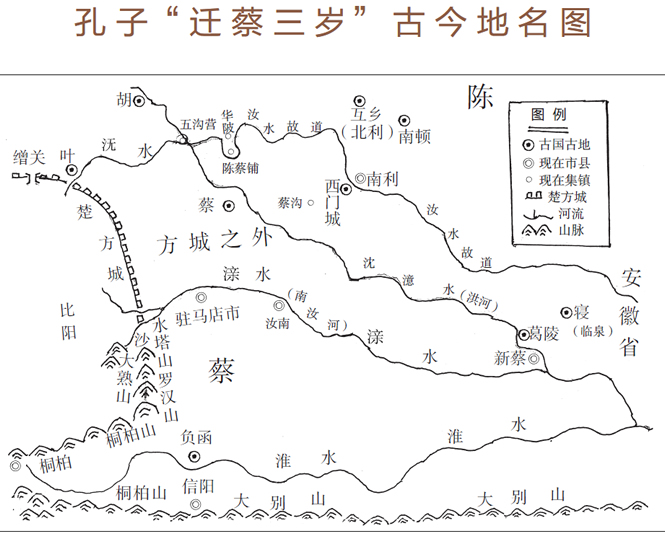

孔子“迁蔡”及其有关问题的讨论

蔡迁州来后,孔子自陈“迁蔡”。对孔子迁蔡的时间、原因与见叶公的地址尚存异议,姑就此以论之。并对孔子厄蔡的位置、原因与情况亦作说明。

一、迁蔡的时间及迁蔡原因

《孔子世家》有“孔子迁于蔡三岁”的记载。对孔子自陈迁蔡的时间诸书所载不一,基本有下列三说。

《管蔡世家》:“(昭侯)二十六年,孔子如蔡。楚昭王伐蔡,蔡恐,告急于吴。吴为蔡远,约迁以自近,易以相救。昭侯私许,不与大夫计。吴人来救蔡,因迁蔡于州来。”

《孔子世家》:“冬,蔡迁于州来。是岁鲁哀公三年,而孔子六十岁。”继,“明年孔子自陈迁于蔡。蔡昭公将如吴,吴召之也。前昭公欺其臣迁州来,后将往,大夫惧复迁,公孙翩杀昭公。楚侵蔡。”

钱穆《孔子年表》:“鲁哀公六年,孔子六十三岁,自陈如蔡,被兵绝粮。在蔡见叶公,遂返卫。吴伐陈,楚救陈,孔子绝粮在其时。”

据《左传》哀公元年,楚围蔡,蔡降,楚使“疆于江、汝间”。哀公二年,“十有一日,蔡迁于州来”。哀公“四年春,王二月庚戌,大夫公孙翩射杀蔡昭侯”。据此,则孔子入蔡为哀公四年,与《孔子世家》符。《管蔡世家》不足据。钱穆谓孔子自陈入蔡为哀公六年,不但见其《孔子年表》,而且于《孔子年表·附考二则》亦云:“哀公之六年,吴侵陈,而孔子去避兵适蔡,见叶公。”此说亦不足考。据《孔子世家》(以下简称《世家》):“孔子至陈岁余,吴王夫差伐陈,取三邑而去”,孔子并没有避兵去陈,而哀公六年的“吴伐陈”,“楚昭王救陈,军城父,吴师去”,[1] 吴军并未攻取城邑,因楚救陈就退兵了,孔子为什么即怕得“避兵”逃蔡呢?尤其被兵绝粮更为荒谬。从楚昭王军城父,城父在今安徽亳州市东南,可知吴侵陈自陈东境寇边,即今河南鹿邑东境。鹿邑与陈都(今河南淮阳)中隔郸城,近200 里,蔡(今河南上蔡)在陈西南,与鹿邑中隔商水、周口、淮阳、郸城五市县,相去更远,均非战区,怎能“被兵绝粮”呢?钱氏谓“被兵绝粮”臆测耳!对其哀公六年入蔡说,虽然在《孔子年表·附考》中大陈其说,也是令人难以信服的。

______________________________________

[1] 蔡迁州来后的蔡国故地。《国语》卷十八《楚语》注:“蔡,故蔡国,楚灭之,

叶公兼而治焉。”上海古籍出版社,1982 年9 月,第589 页。

[2] 《古史辨》第四册,上海古籍出版社,1982 年。

孔子自陈迁蔡,实乃在陈生活已经无着,发生厄困的严重问题。从下二则记载可以看到孔子师生的情况。

《国语·周语》:陈国“道弗不可行,侯不在疆,司空不视途,泽不陂,川不梁,野有庾积,场功未毕,道无列树,垦田若蓺(音意),膳宰不致饩,司里不授馆,国无寄寓,县五施舍”。

《论语·卫灵公》:“在陈绝粮,从者病,莫能兴。子路愠见曰:‘君子亦有穷乎?’子曰:‘君子固穷,小人穷斯滥矣。’”

从以上二则看,陈国的道路上杂草丛生,没有人迎接来宾,也没有管理道路的人,积水的地方没有修成灌田的陂,川河上没有桥梁,田野里还有被抛弃的粮食,尤其做饭的膳夫不给饭吃,地方上的里宰不给住处,国家呢没有宾馆,县呢也没有宾客住的处所,可见陈国的政治极其腐败,外来人在陈国的处境是很困难的。加上其他原因,孔子师生在陈国已经“绝粮”,有的饿得躺在那里,“莫能兴”。

二、互乡受厄与在蔡的活动

《论语》虽仅载孔子困陈,但诸书皆谓厄于陈、蔡之间。《孔子家语·在厄》:“楚昭王聘孔子,孔子往拜礼焉,路出于陈、蔡。陈、蔡大夫使徒兵距孔子,不得行,绝粮七日,外无所通,藜藿不充,从者皆病。”《说苑·杂言》《吕氏春秋·慎人》《庄子·山木》亦皆有类似记载。可见对孔子厄于陈、蔡之间都是非常重视的。对孔子厄陈、蔡的代表作品与详细记载,是《孔子世家》,

现录《世家》厄陈、蔡全文于下:

______________________________________

[1] 《史记》卷三十六《陈杞世家》。

孔子迁于蔡三岁,吴伐陈,楚救陈,军于城父。闻孔子在陈、蔡之间,楚使人聘孔子。孔子将往拜礼。陈蔡大夫谋曰:“孔子贤者,所刺讥皆中诸侯之疾。今者久留陈、蔡之间,诸大夫所设行皆非仲尼之意。今楚,大国也,来聘孔子。孔子用楚,则陈、蔡用事大夫危矣。”于是乃相与发徒役围孔子于野。不得行,绝粮。从者病,莫能兴。孔子讲诵弦歌不哀。子路愠见曰:“君子亦有穷乎?”孔子曰:“君子固穷,小人穷斯滥矣。”

子贡色作。孔子曰:“赐,尔以余为多学而识之者与?”曰:“然。非与?”孔子曰:“非也。予一以贯之。”

孔子知弟子有愠心,乃召子路而问曰:“诗云‘匪兕匪虎,率彼旷野’。吾道非邪?吾何为于此?”子路曰:“意者吾未仁邪?人之不我信也。意者我未知邪?人之不我行也。”孔子曰:“有是乎?由,譬使仁者而必信,安有伯夷、叔齐?使智者而必行,安有王子比干?”

子路出,子贡入见。孔子曰:“赐,诗云‘匪兕匪虎,率彼旷野’。吾道非邪?吾何为于此?”子贡曰:“夫子之道至大也,故天下莫能容夫子。夫子盖少贬焉?”孔子曰:“赐,良农能稼而不能为穑,良工能巧而不能为顺。君子能修其道,纲而纪之,统而理之,而不能为容。今尔不修尔道而求为容。赐,尔志不远矣!”

子贡出,颜回入见。孔子曰:“回,诗云‘匪兕匪虎,率彼旷野’。吾道非邪?吾何为于此?”颜回曰:“夫子之道至大,故天下莫能容。虽然,夫子推而行之,不容何病,不容然后见君子。夫道之不修也,是吾丑也。不容何病,不容然后见君子。”孔子欣然而笑曰:“有是哉颜氏之子!使尔多财,吾为尔宰。”

于是使子贡至楚。楚昭王兴师迎孔子,然后得免。

对《世家》孔子厄于陈、蔡,崔东壁于《洙泗考信录》提出四点驳辩:(1)《论语》曰:“在陈绝粮,从者病,莫能兴。”《孟子》曰:“君子厄于陈、蔡之间,无上下之交也”,“言其君大夫不见礼,以至于贫乏,未尝有以兵围之也”。

(2)楚大国也,陈、蔡之畏楚久矣。况是时吴师在陈城下,陈旦夕不自保,何暇以围布衣之士。陈方引领以待楚救,而乃围其所聘之人,以撄楚怒,欲何为者?蔡因楚围,以迁州来,幸其不伐足矣,安敢自生兵端。

(3)蔡方事吴,陈方事楚,陈之于蔡,仇雠(音仇)也。且蔡迁于州来,去陈远矣,孔子在蔡,蔡人欲围则围之,不必远谋于陈。

(4)陈、蔡合兵而来,当不下万余人,孔子之从者不过数十人,围而杀之,易如反掌,何必围之以至七日,使之绝粮而不肯杀。既不肯杀,又不絷之归国,劳师费财,待其饿死,其谋亦拙矣。

《孔子世家》记载的陈蔡大夫发徒役围孔子明显是篇小说,是根据《论语·卫灵公》篇“在陈绝粮”扩写的。根据《论语》这段记载,史公又加上孔子讲诵弦歌不衰,子贡见,颜回见,打比喻,说道理,谈论一番,最后“使子贡至楚,楚昭王兴师迎孔子,然后得免”。

汉儒多有虚构妄作事态之病,史公也有沾染。《世家》载虽不可信,但孔子厄于陈蔡之间应该承认确有其事。不但《卫灵公》篇有载,孔子老年还念念不忘,说:“从我于陈、蔡者皆不及门也。” 对“从我于陈、蔡者”,何晏解“言弟子,从我而厄于陈、蔡者”;杨伯峻《论语译注》译为“跟着我在陈国、蔡国之间忍饥受饿的人”,“皆不及门”:都不在我这里了。孔子厄于陈、蔡之间,不但《论语》有载,而且孔子自己承认,古今的注译学者也均公认。那么,孔子确实厄于何地呢?曰:清初易名固墙,春秋之互乡也。

互乡春秋初期属利国,汉至南北朝时称北利。《水经注·颍水》:“汝水别沟又东经西门城,即南利也,汉宣帝封广陵厉王子刘昌为侯国。县城北三十里有孰城,号曰北利。”从南利、北利及“三十里”,可知这一带原为附庸于蔡的名利小国,后归蔡。北利,即“互乡难舆言”[2] 的互乡。互乡宋代属陈州府项城,清属汝宁府上蔡。《太平寰宇记·陈州·项城县》:“互乡城,在县城北一里。古老传云互乡之地,《论语》云‘互乡难舆言,童子见,门人惑。’即此也。”清康熙本《上蔡县志·古迹》:“固墙,在县东八十里,有古城断墙坚固不坏,因名。以固墙音近互乡,疑即古互乡也,改名洁己乡。”清本《上蔡县志》虽然对互乡躲躲闪闪,但到底还是承认了,不然,怎么将“固墙”改名为洁己乡呢?其所谓断墙坚固不坏,夯土层也,证明北利城乃西周、春秋建筑。

______________________________________

[1] 《论语》卷十一《先进》,《十三经注疏》中华书局影印本。

[2] 《论语》卷七《述而》,《十三经注疏》中华书局影印本。

孔子入蔡的主要目的,当然是寻求仕途。可是,自蔡降楚,未见楚在蔡驻守官员的记载,孔子入蔡投靠何人?对这个问题,2005 年清理的郭庄楚墓作了答复。郭庄楚墓在上蔡县城西4 公里,墓先被盗,由河南省文物研究院马俊才同志带队清理。此墓为春秋晚期、战国早期墓,出土的文物有铜器升鼎、盖鼎、圆鼎、四龙耳鉴、圆壶、簋、敦、甬钟、盉、铃、戈、矛、马衔等,玉器、水晶、

玛瑙及服饰。尤其升鼎为五,说明墓主人的身份是很高的。对墓主人的姓名,铜器上的铭文有“楚王孙渔”。《左传》定公四年冬,吴、蔡、唐三国联军破楚,陷楚都郢,楚昭王出逃,楚国几亡。后来由于越国趁机对吴进攻,吴王阖庐弟夫概乘机归国称王,楚复从秦搬来救兵,吴、蔡、唐方才退兵,楚昭王复国入郢。楚昭王在奖赏复国的九大功臣中,有王孙圉,名列第三,“楚王孙渔”即王孙圉。王孙圉在楚国复国中不但有大功,据《国语·楚语》,而且曾代表楚国出使晋。在论宝中,认为凡有利于国家的人与物,皆为宝:“若夫白珩(白色佩玉),先王之玩也,何宝之焉?”足见他有很高的处理事物与认识水平。楚国派他来维护在蔡的占领区是很妥善的。所以说楚国在蔡地管理占领区的高级官员就是王孙圉。像王孙圉这样的贤能人物,孔子应该是早已闻名的,所以孔子自陈入蔡要投靠的就是王孙圉。

孔子入蔡既然要投靠王孙圉,可是,至蔡王孙圉已经死了,怎么办?回陈国去吧,陈国的政治腐败到极点:“道弗不可行,国无寄寓,县无施舍,膳宰不致饩。”[1] 不但道路长满荒草不能行走,而且连吃住的地方都没有,怎能再回陈国呢?于是,便停留下来,停留的地方就是陈、蔡之间的互乡。

互乡,西周与春秋早期地属利国,但是,归属蔡国时间久了,人们便认为自己是蔡国人。蔡国为楚所并,被迫迁走,心中怎不沉痛。现在见孔子一行赴楚,便认为是自己的敌人。孔子与弟子在陈本来就没吃的,现在便想向互乡的人们讨借。哪知互乡人态度傲慢、恶言恶语,有的还骂出口来,即“互乡难与言”。这样,在无可奈何的情况下,人们想起了漆雕开。

《孔子家语·七十二弟子》:漆雕开“蔡人,字子若,少孔子十一岁,习《尚书》,不乐仕”。《论语·公冶长》:“子使漆雕开仕。对曰:‘吾斯之未能信。’子说。”漆雕开住在上蔡县北40 里的华陂镇,清代华陂镇有漆雕开祠、[1] 《国语》卷二《周语》,上海古籍出版社,漆雕开墓,至今漆雕氏尚为华陂大族。据清康熙本《上蔡县志·爵秩志》:“漆雕开,唐封滕伯,宋封平舆侯。”之外,孔子弟子中有曹。《家语·七十二弟子》仅记“曹,少孔子五十岁”,无籍贯。而《蔡志·爵秩》载“唐封曹伯,宋封上蔡侯”,或即认为上蔡人。今上蔡洙湖乡曹寨村,曹姓居民自谓曹为其始祖,建祠修谱,与国内曹姓互认宗亲。各地志书多有以此自誉者。

孔子在蔡受厄求助漆雕开是自然的。据《世家》,孔子至卫,居“子路妻兄颜浊邹家”,适陈,“主于司城贞子家”,至蔡只有依靠漆雕开了。从互乡西至华陂约80 里,饥饿得“莫能兴”的孔子弟子应是互相搀扶而行,路途艰苦可想而知。当到达华陂南5 里的陈蔡铺村时,天却下起大雨来。陈蔡铺是蔡国至陈国大道上的店铺(驿站),供官府行人与旅客食宿更换马匹的地方。位于现在的上蔡县蔡国故城西,清有“楚郑通衢坊”。这条通衢即由蔡国故城西向北经陈蔡铺,再北至春秋时期的军事要地召陵,东至陈,今淮阳。陈蔡铺西北有邓城,今名邓襄寨,即《春秋》桓公二年“蔡侯、郑伯会于邓”的邓。据此,则陈寨铺至邓城应有大道,并从邓城达新郑,即“楚郑通衢”。蔡侯、郑伯皆是从这条大道至邓的。所以陈蔡铺是个很重要的地方。陈蔡铺西紧靠一个很大的古文化遗址。遗址上出土有河南龙山时期的石凿、石斧、蚌镰、陶豆及大批商周、春秋、战国残器,说明这里从夏代前至春秋战国一直是很繁华的。古遗址周围枯河(古汝河道)盘绕,地形险要,并且遗址上有战国铜镞、铜剑出土,遗址东边有余庄,窃谓即战国时期楚、魏激战的榆关[1],春秋时名“榆”,后来演化为“余”,而成余村。因为这里是交通要道,孔子一行至华陂也须经过这里。

因为大雨,孔子一行只得在店中住下。哪知道雨一直下了七天,这样可把孔子师生饿坏了,只得在雨暂停的时候挖些野菜煮吃。到现在还留有一首歌谣:

灰灰菜,

荠荠芽,

清水煮的菜疙瘩。

七天米面没沾牙。

______________________________________

[1] 后晓荣:《秦代政区地理》第五章《淮阳郡·榆县》,社会科学文献出版社

14图

只饿得,

师徒们,

滚的滚,

爬的爬。

灰灰菜,即灰菜,又名“藜”,一年生草本植物,茎直立,叶呈三角形,嫩叶可食。荠荠芽,草长得茂盛的嫩芽,亦可食,与灰灰菜旧时常为农家采食。这首歌谣虽然不能说成于春秋,完全可信,但可说明孔子等在陈蔡铺是曾因雨被困的。其他尚有漆雕开为孔子下湖采藕吃等故事,不再一一陈述。

应是由于漆雕开的周旋,解决了孔子师生的生活问题,加上孔子讲学与弟子们张罗,得到一些人的好感,便在蔡地住了下来。

孔子周游诸侯国当然是宣传自己的政治主张,寻求仕途,但是,也重视收集文献资料、采风。在蔡地,他是无法寻找仕途的,搜集文献资料、采风便成为他的主要事项。蔡国城是蔡国近600 年的政治中心,他是必然要到的,再就是蔡国城东30 里的白龟祠,这里蓍草丛生,产神龟,臧文仲曾让这里的龟住在华丽的屋子里。孔子晚年学《易》,这时孔子61 岁,白龟祠为“《易》象之源”[1],孔子不但要到这里观察,而且要探讨以蓍为筮与《易》的关系。《世家》将孔子学《易》载于归鲁后,窃谓应在陈、蔡时。因为《易·系辞下》谓伏羲始作八卦。伏羲都陈,而《本草纲目》《群芳谱》等书皆谓上蔡白龟祠蓍草最佳,陈蔡为《易》起源地,孔子怎能放弃这样的学《易》良机呢?

三、见叶公的地理位置考证

据《左传》哀公四年,“楚人既克夷虎,乃谋北方。左司马 、申公寿余、叶公诸梁致蔡于负函,致方城之外于缯关”。这时,楚国在蔡地的政权已经建立,孔子决定去见素有贤名的叶公。

孔子见叶公的时间,《世家》谓“明年”,即鲁哀公五年,孔子62 岁。崔东壁亦以斯年为是。曰:“此皆当从《孔子世家》,《年表》不足据也。”

关于孔子见叶公的地址,有三说。⑴《世家》谓“自蔡如叶”,是在叶见叶公。⑵钱穆谓“在蔡见叶公,遂返卫”。并于《孔子年表·附考二则》云:“盖孔子居于陈三年,被兵乱,而至蔡见叶公,即以是年返卫。” ⑶在负函见叶公。此说首倡为《洙泗考信录》。崔东壁于“厄于陈、蔡之间”谓:“孔子在陈之时,叶公在蔡,不在叶也。孔子所谓‘从我于陈蔡者’,乃负函之蔡,叶公本楚卿二,以新得蔡地,故使镇之,而孔子适在陈、蔡之间,因得相与周旋。”崔东壁此说,今文多宗之。匡亚明先生主编的《孔子评论》在《访问列国诸侯的三个阶段》,有这样一段记述:“孔子来陈,住了三年,到鲁哀公六年。吴侵陈,孔子又不得不避兵离去。那时楚国有一位大夫叫诸梁,采邑在叶,人称叶公,正驻守负函(楚地,今河南信阳县)。鲁哀公二年,楚伐蔡,蔡迁州来(今安徽寿县),楚迁蔡入于负函,叶公驻负函即为此。大概叶公当时是一位有贤名的政治家,所以孔子离陈后就想到负函去看他。从陈去负函,途经国都已迁州来的蔡地,路上有好几天没有粮食吃。《论语·卫灵公》所说的‘在陈绝粮,从者病,莫能兴’,大概指的就是这一情况。” 为人敬仰,现在孔子见叶公于负函,已成定论。1986 年,中日文化交流协会日方会长井上靖先生访上蔡,即携《孔子评传》赴蔡,可见他对《评传》是很重视的。互相交流孔子困陈蔡后,他问:“负函在什么地方?”我答复他:“即信阳县北境的楚王城。”因为他没有提出孔子见叶公的问题,我也未提出个人意见。第二年,他又访华至信阳,可见他对孔子列国行的路线,也是遵照《评传》的。之外,骆承烈的《孔子历史地图集》也是由陈经蔡至负函。

______________________________________

[1] 清康熙本《上蔡县志》卷一《古迹》。

[2] 《崔东壁先生遗书》中册《洙泗考信录》卷之三《厄于陈、蔡之间》,北京

图书馆出版社,2007 年8 月,第199 页。

[3] 《古史辨》四《孔子年表·附考二则》,上海古籍出版社,1982 年。

孔子见叶公于负函说,虽然已成定论,但是,为了还历史真相,不能不提出浅陋愚见,求教方家。

孔子见叶公处之所以意见不一,主要是由于“楚既克夷虎,乃谋北方。左司马、申公寿余、叶公诸梁致蔡于负函,致方城之外于缯关”理解不一,对叶公居蔡的时间与地址未能确定。蔡是大国,它的原土西至绕角(今河南鲁山),东达寝丘(今安徽临泉),北越汝水,南抵大别。蔡迁州来,“乃谋北方”,即对蔡留下的大面积领土及楚原灭胡灭顿取得的土地商讨如何管理。商讨的结果,将原蔡、胡、顿的土地划分为两个部分:“蔡”与“方城之外”。蔡地归负函管理,方城之外归缯关管理。对“致蔡于负函,至方城之外”的“致”,杜注:“致之者,会其众也。”果如此注,当是左司马、申公寿余、叶公诸梁在负函集合蔡国人,方城之外的人在缯关集合。此说很难存在。“蔡”与“方城之外”的分界线为今河南驻马店西的自板桥水库流出的沙河,至驻马店东名南汝河。《水经注· 水》:“叶东界有故城,始犨县东,至水,达比阳界,南北联联数百里,号为方城,一谓之长城。”比阳即今河南泌阳县。“至水,达比阳界”,即方城到达有水的比阳县界。《水经注· 水》:“ 水又东北,杀水出西南大熟之山,东北流于。”“杀水”即今沙河,“ 水”即南汝河。大熟山在今板桥水库南。板桥水库南今为泌阳东境的塔山,海拔760.6 米,其南的桂花山、白茂垛、罗汉顶皆高耸入云,御敌已无需筑城了。所以方城的东端即今板桥水库所在的山口。从这里流出的沙河、南汝河,即“蔡”与“方城之外”的分界线,南为蔡,北为方城之外。若按杜预注:“致之者,会其众也。”“蔡”从今河南信阳至安徽临泉(寝),“方城之外”从今河南鲁山至安徽,均各东西近200 里,南北皆百里,这样大的地区,将人民集中一地,食宿怎样安排?况有妇女老幼,哪能行?“致方城之外”后又曰:“吴将泝江入郢,将奔命焉。”杜注的“会其众”应是就“吴将入郢、将奔命焉”注释的,即集体逃走。即按杜说,带着这样多的百姓逃跑行吗?抗日战争,战斗那么紧张,也没见把群众集聚一地呀!再“致蔡”“致方城外”为哀公四年,从哀公元年至哀公八年,一直没有见吴伐楚的记载,所以“吴将泝江入郢,将奔命焉”,衍文。“致”,应作归属讲。“蔡”与“方城之外”既为两个政区,就应该各有人治理。叶公的“公”不能只作尊称,而是爵位,治理一个地区的长官。如楚灭蔡,使弃疾为“蔡公”[1],即管理蔡国地区的长官。文中的“申公寿余”即管理南阳盆地的长官。叶公虽然采地在叶,但决不是因叶称公,称公而是因以叶为治所的方城外长官。早在鲁定公四年吴、蔡、唐联军伐楚入郢,“方城外”已为楚的行政区名。《左传》定公四年:“冬,蔡侯、吴子、唐侯伐楚。舍舟于淮汭,自豫章与楚夹汉。左司马戌谓子常曰:‘子沿汉而与之上下,我悉方城外以毁其舟。’”从“悉方城外以毁其舟”可知方城外是楚具有军事实力的行政区,当时的行政长官当然是左司马戌。吴、楚之战中左司马戌壮烈牺牲,战后方城外的长官应即叶公诸梁。方城之外即将沙北的蔡地及原胡、顿地划入方城外的扩展,叶公必然仍长方城之外。叶公为方城之外长,《国语·楚语》:楚令尹“子西使人召王孙胜”,叶公诸梁谏,子西不从,叶公乃“以疾闲居于蔡”。韦昭注:“蔡,故蔡国,楚灭之,叶公[1] 《左传·昭公十一年》。原载清康熙本《上蔡县志》第一卷《舆地志·古迹》兼而治焉。”至白公胜(即王孙胜)杀子西、子期为乱,叶公“帅方城之外以入,杀白公而定王室”[1]。

18图

《楚语》这段记载说明三个问题:⑴叶公居的蔡,为故蔡国,非负函;⑵叶公居蔡的时间为子西召白公胜后;⑶“帅方城之外以入”,说明叶公是管理方城之外的长官。若是管理沙南的蔡的长官,怎能率方城之外以入呢?“致蔡于负函,致方城之外于缯关”为哀公四年事,孔子见叶公为哀公五年,当时叶公尚在缯关,缯关在今方城县北,与叶为邻,所以孔子见叶公于其封邑叶是正确的。钱穆谓哀公六年见叶公于蔡,但叶公尚未居蔡;崔东壁、匡亚明先生谓在负函见叶公,但叶公并未居负函,所以皆难以为然。那么,住在负函管理水南面蔡地的是谁呢?是左司马眅。

四、蔡沟被围与自蔡返卫

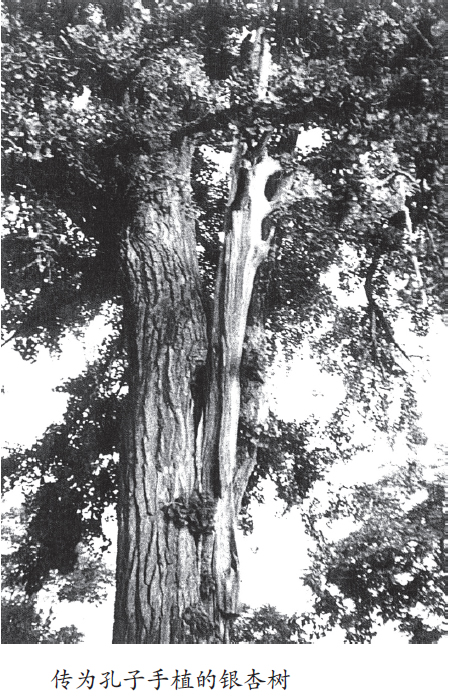

孔子至叶见叶公,从当年即“去叶反于蔡”。第二年春,“吴伐陈”,“楚昭王救陈于城父”。[2] 春秋时期楚军东进,都是自南阳盆地的沙水所出的方城东口出兵。城父在今安徽省亳州市东南,去城父必须由今南汝河(古水)北经蔡地。孔子是当时名闻诸侯的学者,至卫卫灵公见,至陈陈湣公见,楚昭王去城父经蔡,当然也是要与孔子相晤的。蔡国虽迁州来,但在蔡地尚居一些蔡国公族后裔与大量对蔡国怀念不已的蔡人。他们见孔子去叶见叶公,本已意见满腹,现在又见孔子与楚昭王会晤,就愤怒难遏了。于是,便有人发动群起向孔子师生围攻。即清康熙本《上蔡县志·古迹》所载的“厄台即厄庙,在城东六十里蔡沟镇。孟子曰‘君子厄于陈蔡之间’,即此”。蔡沟镇至今尚有孔子被围困的传说。镇内有银杏树一株,干粗直径约两米,枝壮叶茂,绿荫遮天,传为孔子手植。这次围攻,由于楚国政权已经建立,要地皆有驻军,应该很快就解决了。孔子在陈,即曰“归乎归乎!吾党之小子狂简,进取不忘其初”。这次孔子在蔡遭受围攻,决定归鲁,“于是孔子自楚(蔡地)反乎卫,是岁也,孔子年六十三,而鲁哀公六年也”。

______________________________________

[1] 《国语》卷十八《楚语》,上海古籍出版社,1922 年,第589 页。

[2] 《左传·哀公六年》,上海人民出版社,1977 年,第1739 页。

孔子自楚返卫,世传为从蔡城向北,经陈蔡铺。陈蔡铺村北至今尚有冷饭店村,据说孔子走到这里,饭时已过,只剩冷饭,店家把冷饭煮给他吃。冷饭店北有仁义村,是孔子的弟子颜回、子贡等宣传仁义道德的地方。从陈蔡铺向北当时直达召陵,孔子应是从召陵向东北到达卫国的。根据上述,孔子往返于陈、蔡、叶之间三年,返卫,所以说《世家》谓“孔子迁蔡三岁”是应该承认的。返卫的第三年,季康子“以币迎孔子,孔子归鲁”,结束了他14 年的旅游生活。

根据上述,孔子往返于陈、蔡、叶之间三年,返卫,所以说《世家》谓“孔子迁蔡三岁”是应该承认的。返卫的第三年,季康子“以币迎孔子,孔子归鲁”,结束了他14 年的旅游生活。

______________________________________

[1] 《史记》卷四十七《孔子世家》,中华书局,第1923 页。

[2] 《史记》卷四十七《孔子世家》,中华书局,第1933 页。