第一章 经济综述

1978年,驻马店总人口633.4万人,其中,农业人口608万人,占96%,非农业人口25.4万人,占4%;完成生产总值11.6亿元,人均生产总值185元,农业产值和工业产值的比重为65.6∶34.4;全年财政总收入2.5亿元,完成固定资产4234万元,社会商品零售总额6.3亿元,粮食总产量36.2亿斤,城镇化率4%,城镇居民人均收入514.2元(按1978年全区职工平均工资计算),农村居民人均收入92.1元。12月,党的十一届三中全会召开,开创社会主义建设的新时期。随着党和国家的工作重心转移到经济建设上来,全区农村开始实行家庭联产承包责任制,从根本上调动农民的生产积极性,农村经济逐渐摆脱长期停滞的困境。乡镇企业开始起步,个体经济、联营经济等亦有所发展。城市经济体制改革也相继稳妥地进行,企业经营的自主权进一步扩大,鼓励开展竞争,多种经济形式和经营方式共同发展,商品流通加快,市场日益繁荣。改革促进生产力的发展,使原来落后、封闭的经济格局发生根本性变化,全区国民经济得到快速发展。1985年,驻马店地区生产总值27.09亿元,是1978年的2倍,年均增长10.5%。1987年,党的十三大召开后,全区改革开放步伐进一步加快。在坚持以公有制为主体的前提下,探索多种所有制协调发展的途径,积极发展集体经济,鼓励个体私营经济和其他经济形式的发展。在农村延长土地承包期限,农民对土地投资的积极性进一步增强,从单一经营走向多种经营,加快了农村经济从自给经济迈向商品经济的步伐。城市积极探索企业内部政企职责分开、企业财产所有权和经营权适当分离的路子,国有企业全面推行承包经营责任制,并对国有企业“放权让利”。同时,对分配体制、价格体系、财税体制、金融体制、计划体制的改革全面铺开,使经济运行机制发生重大变化。随着对外经济技术联系的扩大,全市封闭型经济开始向开放型经济转变,外资外贸开始融入全市经济发展的大潮。1990年,全市实现生产总值55.03亿元,是1985年的2.03倍,年均增长6.5%。人均生产总值745元,地方财政收入2.45亿元,分别比1985年增长28.8%和93.8%。

全市“六五”期间国民经济平均增长12%,“七五”期间平均增长6.6%,“八五”期间平均增长13.2%,“九五”期间平均增长11.9%。1997年,生产总值提前3年实现比1980年翻两番的目标。2000年,全市生产总值271.9亿元,人均3373元,三次产业的比重调整为35∶36.9∶28.1,产业结构首次调整为“二、一、三”。全市总人口808.24万人,其中,农业人口719.01万人,占89%,非农业人口89.23万人,占11%。

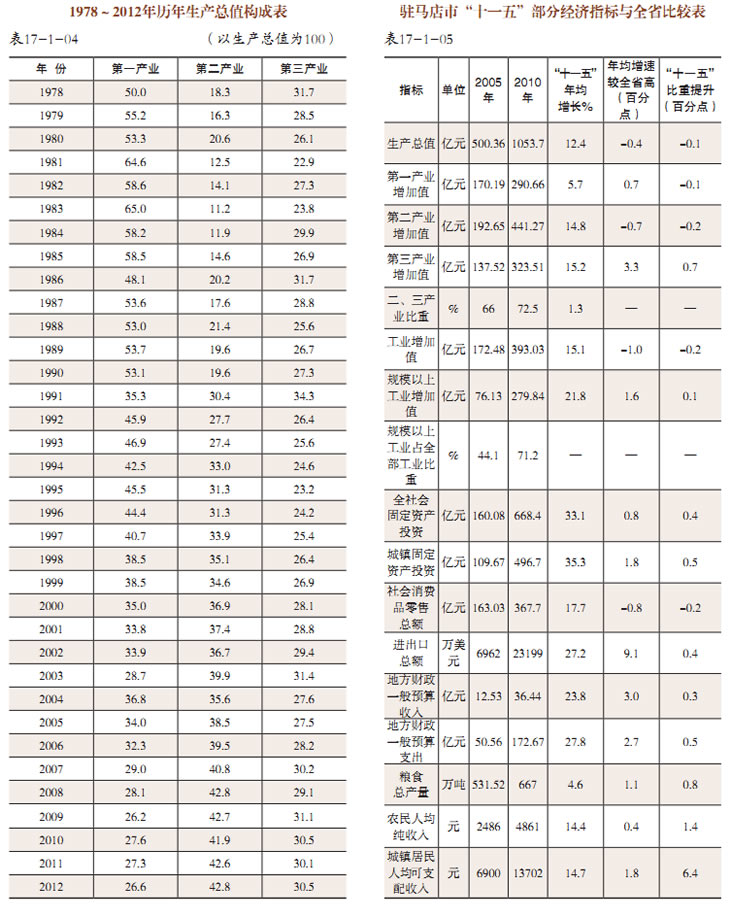

“十五”期间,全市生产总值年均增长12%,“十一五”期间年均增长12.4%。2012年,全市完成生产总值1387亿元,比上年增长10.4%,其中:第一产业增加值365.91亿元,增长4.6%,对GDP的贡献率为11.4%;第二产业增加值601.62亿元,增长14.7%,对GDP的贡献率为62.4%;第三产业增加值419.43亿元,增长9%,对GDP的贡献率为26.2%。地方财政总收入97亿元,地方公共财政预算收入58.9亿元;固定资产投资817.6亿元,社会消费品零售总额514.24亿元;全市城镇化率达到33.4%,城镇居民人均可支配收入17671元,农民人均纯收入6599元。与1978年相比,国民生产总值、财政总收入、固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇化率分别是1978年的120、39、1931、82、8倍。农业生产能力大幅提高。2012年全市粮食总产量140亿斤,是1978年的4倍,连续9年丰收,粮食综合生产能力大幅提升。农作物耕种收综合机械化水平达到84.2%,生猪、肉牛、家禽规模化养殖比例分别达到80%、40%、88%,各类农业产业化组织达到1738家,新型农业现代化快速发展。产业结构优化升级。三次产业结构全面优化调整,工业在国民经济中的作用更加重要。规模以上工业增加值达到415.5亿元,工业结构进一步优化,六大支柱产业增加值的比重达到50%,规模以上工业增加值占全部工业的比重达到76%。现代服务业全面提速,传统服务业稳步发展,二、三产业比重继续提高。城镇化进程快速推进。2012年中心城市建成区面积达到70平方千米,人口由1978年的8万人发展到60万,城镇化率是1978年的8倍;城市基础设施和服务功能日臻完善,城市形象明显提升,市、县污水处理厂全部实现达标排放,城镇污水处理率、生活垃圾无害化处理率均达到85%,城市面貌发生了巨大变化。人民生活水平全面提高。农家书屋实现行政村全覆盖,城镇新增就业人员8.1万人,失业人员再就业2.6万人;城镇医保覆盖率达到90%,新农合参合率达到98.2%;全年居民消费价格上涨控制在2.6%,物价总水平基本保持稳定,各项社会事业持续发展。

第一节 经济总量

一、国内生产总值

1978年,驻马店地区国内生产总值116098万元(按当年价格计算,下同),其中第一产业(农业)生产总值58018万元,第二产业(工业)产值21280万元,第三产业(除农业、工业以外其他产业)产值36800万元,人均国内生产总值185元。

1997年,驻马店地区生产总值提前3年实现比1980年翻两番的目标。2000年,驻马店地区国内生产总值2718660万元,是1978年的23倍,其中:第一产业产值951710万元,是1978年的16倍;第二产业产值1002546万元,是1978年的47倍;第三产业产值764404万元,是1978年的21倍;人均国民生产总值3373元,是1978年的18倍。2012年,全市国内生产总值1386.96亿元,比上年增长10.4%,是1978年的119倍,是2000年的5倍。其中:第一产业增加值365.91亿元,比上年增长4.6%,对GDP的贡献率为11.4%,是1978年的63倍,是2000年的4倍;第二产业增加值601.62亿元,比上年增长14.7%,对GDP的贡献率为62.4%,是1978年的283倍,是2000年的6倍;第三产业增加值419.43亿元,比上年增长9%,对GDP的贡献率为26.2%,是1978年的114倍,是2000年的5倍;三次产业结构为26.4∶43.4∶30.2。人均国民生产总值19783元,是1978年的107倍,是2000年的9倍。全市“六五”期间国民经济生产总值年均增长12%,“七五”期间年均增长6.6%,“八五”期间年均增长13.2%,“九五”期间年均增长11.9%,“十五”期间年均增长12%,“十一五”期间年均增长12.4%。

二、农林牧渔业总产值

1978年,驻马店地区农林牧渔业总产值为85924万元(按2012年可比价值计算,下同);1979年全区农林牧渔业总产值为95519万元,同比增长11%;2000年全区农林牧渔业总产值为1642331万元,是1978年的19倍;2011年全市农林牧渔业总产值为5966909万元,同比增长17%,是1978年的69倍,是2000年的4倍。1978年驻马店地区农业总产值72597万元;1979年农业总产值为79284万元,同比增长9%;2000年,驻马店地区天气先旱后涝,夏秋作物分别受到干旱和严重洪涝灾害的影响,特别是7月份洪汝河流域遭受50年一遇的大水,造成流域内秋作物部分地块绝收和大面积减产。

地区农业总产值为969267万元,同比下降6%,总量是1978年的13倍;2011年农业总产值为3146104万元,同比增长20%,是1978年的43倍,是2000年的3倍。2012年全市粮食总产量140亿斤,是1978年的4倍,连续九年丰收,粮食综合生产能力大幅提升。农作物耕种收综合机械化水平达到84.2%,生猪、肉牛、家禽规模化养殖比例分别达到80%、40%、88%,各类农业产业化组织达到1738家,新型农业现代化快速发展。

三、工业总产值

1978年,驻马店地区工业总产值为50430万元(按当年价格计算,下同);1986年全区工业总产值突破10亿元,达到117751万元;1990年全区工业总产值为325370万元,是1985年的3倍;2000年全区工业总产值突破300亿元,达到3366946万元,是1978年的67倍,是1990年的11倍;2011年全市工业总产值为18702778万元,是1978年的374倍,是2000年的6倍。其中,“七五”期间(1986~1990年)全区累计完成工业总产值110.5227亿元,较“六五”时期增长了214.7%,特别是在1989年工业生产遇到了政治风波、农业经济作物因自然灾害减产、市场疲软等困难,工业生产在紧缩和困境中保持了适度的发展;“八五”期间(1991~1995年)全区累计完成工业总产值4837754万元,较“七五”增长了337.7%,是驻马店建区以来发展最快的时期;“九五”期间(1996~2000年)全区累计完成工业总产值14657817万元,较“八五”期间增长203%。其间,2000年全区工业企业达到48506个,完成工业总产值336.7亿元,完成工业增加值94.8亿元,工业经济总量在国民经济中的份额迅速上升,占地区生产总值的比重达到33.9%。1978年,全区规模以上工业增加值0.49亿元,同比增长为-5.5%,出现负增长;2000年,全区规模以上工业增加值34.26亿元,是1978年的70倍,同比增长9.2%;2012年,全市规模以上工业增加值415.5亿元,是1978年的848倍,是2000年的12倍,同比增长18.6%,实现主营业务收入1671.8亿元、利润121.7亿元,分别增长20.1%和14.9%;产业结构加快优化调整,六大支柱产业增加值的比重达到50%; 10个产业集聚区完成规模以上工业增加值225亿元,固定资产投资520亿元,分别占全市规模以上工业增加值、固定资产投资的54.2%、63.6%,成为工业经济发展的重要增长极。

四、经济总量比较

2011年全市生产总值是1978年的107倍,人均生产总值是1978年的94倍;2012年,全市完成生产总值1387亿元,增长10.4%;地方财政总收入97亿元,地方公共财政预算收入58.9亿元;固定资产投资817.6亿元,社会消费品零售总额514.24亿元;全市城镇化率达到33.4%,城镇居民人均可支配收入17671元,农民人均纯收入6599元。与1978年相比,国民生产总值是1978年的120倍,财政总收入是1978年的39倍,固定资产投资是1978年的1931倍,社会消费品零售总额是1978年的82倍,城镇化率是1978年的8倍。

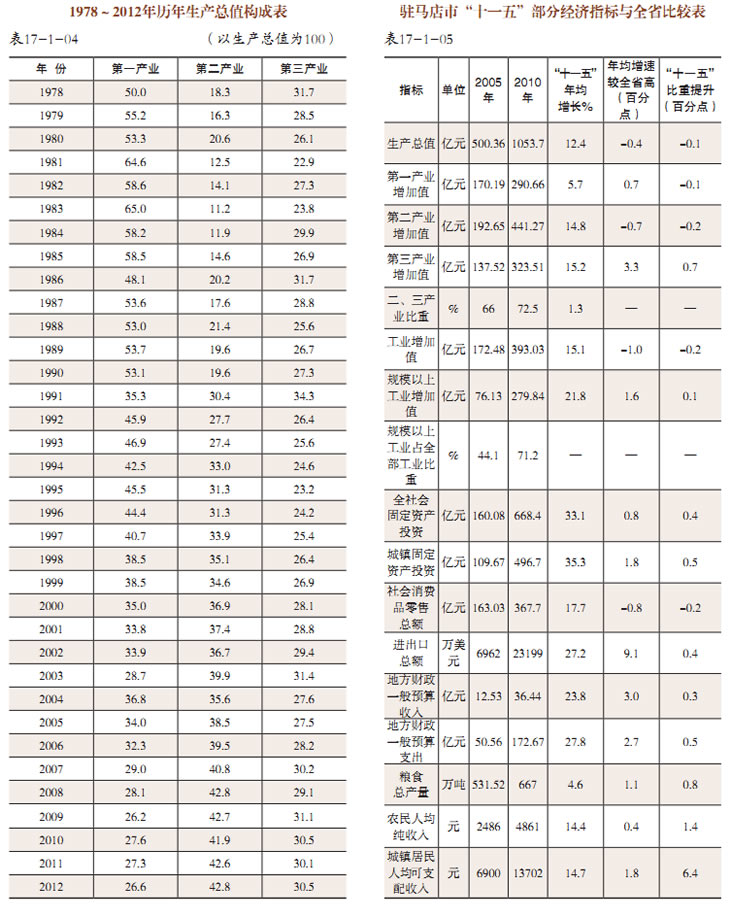

第二节 经济结构

1978年以前的计划经济时期,驻马店地区经济结构调整主要是指令性调整,排斥市场在经济结构调整中的作用。由于调整手段的单一性,导致经济结构调整或滞后或超前经济发展的现象多次出现。1978年改革开放以后,驻马店市经济总量增长迅速,国民经济发展很快,与此同时,产业结构也发生巨大变化。1978~1984年,农业产业迅速发展,第一产业在国民生产总值所占比重迅速上升,第二产业所占比重迅速下降。1978年改革开放之初,第一产业在全区国民生产总值中所占比重为50%,到1984年的比重达到58.2%,上升8.2个百分点。与此同时,第二产业在国民生产总值中所占比重则由1978年的18.3%下降到1984年的11.9%,下降了6.4个百分点。1978年第三产业在国民生产总值中所占比重为31.7%,到1984年下降到29.9%,下降1.4个百分点。表明全区在这一时期所进行的农村和农业改革推动第一产业的发展,使得工农业比例不协调的状况得到改善。但第二产业所占比重的下降并不意味着绝对量的下降,按当年价格计算,第二产业绝对量在这一时期以年均10%左右的速度迅速增长。1985~1991年,非农产业迅速发展,第二、三产业在国民生产总值中所占比重迅速上升,第一产业所占比重迅速下降。1985年全区第一、二、三产业在国民生产总值中所占的比重分别约为58.5%、14.6%、26.9%,到1991年,其比重分别约为35.5%、30.4%、26.9%。1992~2002年,第二、第三产业高速发展,基础设施包括能源、交通和通信设施迅速发展,服务行业大量涌现,第二、三产业的比重迅速上升。1992年全区第一、二、三产业在国民经济总值中所占有的比重分别为45.9%、27.7%、26.4%,1994年这一比重分别为42.4%、33%、24.6%,第二产业提高5.3个百分点。2007年,全市第一产业的比重跌破30%以下,第二产业的比重超过40%,第三产业比重突破30%。至2012年,全市第一、二、三产业在国民经济总值中所占有的比重分别为26.4% 、43.4%、30.2 %。

一、所有制结构

1978年十一届三中全会之后,驻马店地区开始推进农村生产经营体制改革,至1984年,在全区农村基本实现农业联产承包责任制。1984年底,改革的重点由农村逐步转向城市,驻马店地区开始进行城市经济体制改革,同时相应改进宏观管理,注重运用经济和法律手段调节经济,促进旧体制向新体制的过渡。1987年10月,中国共产党第十三次全国代表大会后,驻马店地区在坚持以公有制为主体的前提下,适当调整所有制结构,推行国有企业经营责任制,积极发展集体经济、个体私营经济和其他形式的经济,市场机制开始发挥作用,分配、价格、流通、金融、计划等方面改革全面铺开,企业改革进入以产权制度改革为突破口的新阶段。通过鼓励和支持个体、私营等非公有制经济发展,全区公有制经济和非公有制经济之间的关系得以调整。公有制经济在国民经济中的比重有所下降,非公有制经济比重迅速上升,形成“以公有制经济为主体,多种经济成分共同发展”的发展格局。公有制和非公有制经济此消彼长,在工业经济上表现尤为明显。“七五”末,全区国有工业和集体所有制工业总产值占工业总产值的79.6%,城乡个体占20.4%。1993年,全区纳税登记单位和个人30583户,其中全民所有制2511户、集体经济户3819户、私营经济户95户、个体经济户24078户、外商投资经济户12户、其他经济户23户。“八五”末,国有单位和集体所有制占66.7%,城乡个体占29.3%。“九五”末,国有单位和集体所有制占49.9%,城乡个体及其他经济类型占50.1%。“十一五”末,全市规模以上工业企业国有企业单位36个,工业总产值127.34亿元,工业增加值26.27亿元;集体企业单位48个,工业总产值35.59亿元,工业增加值9.28亿元;股份合作企业8个,工业总产值9.49亿元,工业增加值2.18亿元;股份制企业105个,工业总产值540.55亿元,工业增加值133.41亿元;外商及港澳台商投资企业29个,工业总产值67.6亿元,工业增加值15.53亿元;其他企业1243个,工业总产值357.19亿元,工业增加值93.17亿元。2011年,全市共有国有企业4047个(按登记注册法人单位数),集团企业528个,股份合作企业102个,联营企业38个,有限责任公司1739个,股份有限公司476个,私营企业16645个,其他企业4594个,港、澳、台商投资企业27个,外商投资企业25个。

二、产业结构

受计划体制和农业大区的状况影响,驻马店市经济发展的结构不合理,第二产业起步晚、基础差,第三产业的发展长期滞后,第一产业左右经济发展的局面一直没有得到彻底的改变,不合理的产业结构长期影响和制约着经济发展的速度和质量。产业内部结构亦如此,种植业、与农业有关的初级加工业和传统的第三产业占较大的比重。经过持续优化调整,三次产业结构由1978年的50.0∶18.3∶31.7,调整为2000年的34.2∶39.3∶26.5,驻马店地区历史上第一次出现“二、一、三”的产业格局。2007年全市三次产业比重为29∶40.8∶30.2,产业结构再次调整为“三、一、二”;2011年全市三次产业结构比为27.3∶42.6∶30.1。驻马店通过对产业结构持续优化调整,三次产业结构趋于合理,逐渐从落后的传统农区转变为河南省重要的农业大市、新兴工业城市和有一定影响的生态旅游城市。