【西平嫘祖祭典】 2007 年 2 月,嫘祖祭典被河南省政府公布为河南省第一批非物质文化遗产项目。

嫘祖祭典是西平县城乡千百年来祭祀先蚕嫘祖的民俗活动,源于嫘祖的出生地、始蚕地的河南省西平县吕店乡董桥村(古西陵),遍及全县城乡。每年农历三月初六都要举办大型祭典活动,同时,在嫘祖出生地董桥村委举办蚕桑节、唱大戏等传统活动。祭祀活动一年二次 :农历三月初六纪念嫘祖冥诞和二十四节气中的小满节新茧上市谢蚕神。祭典共分六章 :迎神、敬香、上供、祭拜、献舞、送神,还要唱三天大戏。这一活动在嫘祖故里西平千百年来久盛不衰。活动以民间口传身授世代沿袭,程序规范而不显繁杂,乐舞优美而不失庄严,具有浓重的乡土气息,集中体现嫘祖家乡老百姓对先祖的尊崇和祈求,表达劳动人民追思先祖丰功伟绩的崇拜感情,也表现农耕社会劳动人民祈求先蚕保佑的传统观念,对研究中国古代农耕文化、祭祀文化有很高的学术研究价值。这一民俗活动在中国漫长的农耕社会影响深远。先秦以来,皇家在宫苑置公桑,每年季春上巳吉时祭先蚕嫘祖,劝农桑,地方官上行下效例行祭祀。而全国各地民间老百姓自发祭祀先蚕,更是久沿成习。由于历史的原因,嫘祖祭典活动在新中国成立后逐渐失传,目前能依稀记起《嫘祖祭典》和操作祭典程序的人已经很少,且又大多年老体衰,急需对这一传统文化项目进行抢救性发掘、整理、传承,取其精华,发扬光大。

【上蔡重阳文化】 重阳节,农历九月初九,二九相重,称为“重九”。汉中叶以后的儒家阴阳观,有六阴九阳。九是阳数,故重九亦称“重阳”。民间在该日有登高的风俗,所以重阳节又称“登高节”。还有重九节、茱萸、菊花节等说法。由于九月初九“九九”谐音是“久久”,有长久之意,所以常在此日推行敬老活动。2012 年 6 月 26 日,十一届全国人大常委会第二十七次会议初次审议老年人权益保障法修订草案,草案规定每年农历九月初九(重阳节)为老人节。

重阳成为节日,始于东汉时期。南朝的吴均《续齐谐记》有这样一段记载 :汝南桓景,从费长房游学,累年。长房谓之曰 :“九月九日汝家当有灾,宜急去,令家人各作绛囊,盛茱萸以系臂,登高饮菊花酒,此祸可除。”�

于是,桓景按照费长房的嘱咐,届时全家登上山冈。傍晚归家,见鸡犬牛羊皆死。后来,人们为了避祸,每到九月初九,即离开家庭,到高处。这样就逐渐形成了登高望远的习俗,并形成了节日。

桓景避难所登的山冈,即今上蔡县城所在的芦岗。西汉时期,汉高祖四年(前 203)在上蔡县置汝南郡,因此,西汉时的汝南,人们均认为即今上蔡。桓景登的山冈,春秋时名冈山,南北长 25 千米,东西宽 7 千米,高 97 米,上土下石,今名芦岗。上蔡境内唯此岗最高,登上岗陵,可以瞭望四野。桓景所登之地,应即此岗。

重阳节的起源地上蔡,自古就有登高远眺的习俗。上蔡县城西南的芦岗上,有蔡侯玩河楼,高踞蔡国故城之上。登上楼台远眺,西面嵖岈翠峰插云,东面洪河蜿蜒若带,周围数十里的村落、田亩、丘陵、林木、道路、沟渠,星罗棋布,均历历在目。因此,明清以来,经常有人到此登高赋诗。清人冀景隽有《望河楼剧饮》诗,李士英有《重阳偕友登望河楼》诗,均描写在望河楼瞭望景色和佩戴茱萸、饮菊花酒的情况。

上蔡县是重阳节的发源地,2003 年 10 月,国家邮政总局在上蔡举行了国家重阳节特种邮票首发式。2005 年,上蔡县被中国民间文艺家协会命名为“中国重阳文化之乡”。2006 年,上蔡重阳节习俗被河南省人民政府公布为第一批非物质文化遗产保护名录,2011 年被列为第三批国家级非物质文化遗产名录。

【平舆车舆文化】 2007 年,河南省人民政府公布为河南省第一批非物质文化遗产项目。

平舆县因地势平坦且发明了中国最早的车辆而得名。据史书记载,夏代车正奚仲被分封到挚地(今平舆县),先后创制出独轮车、两轮车和一种有顶盖、供贵族享用的车辆—“舆”,遂成为中国造车的鼻祖,史称舆侯、车神。其后人在继承的基础上不断创新和改进造车技艺,使“舆人为车”的美誉叫响天中,并以平舆为中心形成了特色浓郁的车舆文化。车舆文化的核心是创新创造精神,昭示一种昂扬向上、坚韧不拔、锲而不舍的民族性格,彰显一种为人类进步谋利造福的高远境界。

太平车是远古沿袭下来的一种古旧车辆,是中国古代造车工艺趋向成熟的结晶,主要使用在中国平原地区。该车辆有车棚、车轱辘等主要铁铸件、构件组成。名称数十,坚固耐用,一般载重 2 吨左右,行驶安全平稳,堪称古代造车史上的瑰宝。相传平舆旧有制作车辆数千辆,它通过中原庙会等商贸手段,流通到苏皖鄂附近各省,不断促进农业生产和交通事业的发展进步。近代随着生产力的发展,太平车的工场作坊不断减少,到 1955 年,这种车辆已经不再生产,退出历史的舞台。一些能打造太平车的能工巧匠(木匠、铁匠)一般在 85 岁以上,多半不在人世,即使他们弟子学徒,曾经参加打制过太平车的,年龄也在 73 岁以上,太平车的制造工艺处于濒危状态。

【西平冶铁铸剑文化】 西平县自古就是中国冶铁铸剑文化的发祥地。属地棠溪是春秋战国至唐代末年享有盛名的全国四大冶铁中心之一和唯一生产宝剑的“天下第一兵工重地”。西平冶铁铸剑,在中国古代的农业史、军工史上产生过重要的影响。2007 年 7 月,被中国民间文艺家协会批准命名为“中国冶铁铸剑文化之乡”和“中国冶铁铸剑文化研究基地”。

西平的冶铁铸剑文化始于 2700 多年前的青铜时代的西周,而冶铁、铸剑并存的文化产生于春秋战国时代的早期。人们在长期的实践中,不断探索,改变冶炼条件,掌握锻打和退火工艺,铁由硬而脆的“块铁”而由液态冶炼、液态铸造成型、固态脱炭技术所取代的铁属性的改变,大大拓宽了铁的应用领域,西平棠溪宝剑便是铁应用领域的佼佼者。当时,全国大批工匠云集于此,史书云 :“工匠达七千之众。”南方的欧冶子、干将、莫邪等铸剑大师也到西平。其高超的冶炼和铸造工艺得以充分施展,铸出令楚王赞叹不已的工布、泰阿、龙渊宝剑,使西平棠溪名声大振,“世称楚棠溪”。规模达 480 平方千米,到处作坊林立、冶炉遍布,剑光与日月争辉。棠溪辖区形成棠溪城、合伯城、冶炉东城、冶炉西城。

西平棠溪冶铁铸剑辉煌了 1700 多年,至唐朝末年的一场战乱,官军平叛,“毁城池,戮工匠”,将其毁失殆尽。西平棠溪冶铁铸剑自唐代之后,断层 1000 多年,其工艺流传当地民间,历代传承。到二十世纪高氏父子所受。第七代传人高西坤、高庆民父子肩负起挖掘恢复棠溪古剑文化之重任,经数十年潜心探索和无数次失败,终于学习掌握了传统工艺,于 1986 年将棠溪宝剑研制成功,并且创办了西平棠溪宝剑厂(前期),大力弘扬中华剑文化。2006 年,高庆民被评为河南省首届文化杰出传承人和非物质文化遗产传承人。

棠溪冶铁铸剑文化遗址犹存。至今,在西平棠溪一带,仍有大量历史遗址。

中华第一剑是棠溪剑文化的代表作,2001 年全国权威专家鉴定会上,受到专家的充分认可,该剑被国家博物馆作为珍品永久收藏。

西平棠溪冶铁铸剑文化在历史上辉煌了 1700 多年,不仅具有重要的社会价值,而且具有较高的学术价值,对于研究中国古代的冶金史、军工史、科技史提供了范本。

【遂平女娲文化】 女娲是中华民族共同的人文始祖之一,“炼石补天、抟土造人”是中国历史上最为著名的一则神话。女娲在神话传说里是一个蛇身人首的女神。

女娲补天的神话最早记载于《淮南子·览冥训》。相传,水神共工与火神祝融因争权夺利而发生战争,战败的共工无处撒气,用头把支撑天地的大柱子—不周山给撞倒了。于是乎,天哗啦啦塌了一个大洞,大地上洪水泛滥,到处是熊熊的大火,人类饱受苦难。善良的女娲神,看着她的子民们在洪水和大火中四处逃生,十分难过,只好辛辛苦苦去补天。女娲,亦称娲皇、女皇、阴帝、神媒,风姓,与伏羲同母。史书记载女娲的主要业绩在于:一是抟土造人,创造了人类;二是炼石补天,拯救了人类 ;三是兄妹成婚,繁衍了人类 ;四是制定婚姻制度,教化了人类 ;五是创造笙簧音乐,娱乐了人类。这五大功劳,旷古烁今。因此,女娲得到中华民族的崇拜和尊敬。女娲是华夏古代人类和古代文明的伟大缔�造者,被炎黄子孙共尊为创世纪和人类的始祖—“女娲娘娘”。

遂平县是中原地区女娲文化的重要传承地之一。遂平地区流传着丰富的女娲神话,女娲造人、补天、兄妹成婚再传人类的故事,不仅在广大民众中广为流传,而且还以地方传说、民间谚语、民间歌谣、民间小戏等多种艺术形式传播。

遂平县有关女娲的民俗十分丰富,尤其是当地“支鏊子烙馍”,小孩子戴“虎头风帽”,女人出嫁披“红盖头”,雨天扎“扫天娘娘”等生活习俗世代相传。特别是在“千风躲”(相传风姓部族躲避灾难的地方)附近,每年农历三月十五日有女娲庙会。在遂平县至今仍有千风躲、大风井、小风井,阳风河、阳风寺等大量与风姓有关的地名。其“母祖峡”亦称“娘娘峡”,内有女娲井、女娲洞、娘娘城、女娲坟、女娲潭(娘娘潭)、娘娘庙等遗址、遗存。其山名、地名等地理标识都与女娲风姓氏族部落相照应。

2014 年 2 月,中国民间文艺家协会组成专家组深入遂平县进行考察论证后,命名遂平县为“中国女娲文化之乡”,并建立“中国女娲文化研究基地”。

女娲文化源远流长,是史前文明和中华民族优秀的传统文化,也是已经开展的中国史前文明探源的重要研究对象。《楚辞·天问》、《礼记》、《史记》、《山海经·大荒西经》、《淮南子·览冥训》、清朝嘉庆《涉县志》等史料都有关于女娲的记载。女娲文化是人类发展史和民俗研究的重要组成部分,是传承华夏文明和民族精神的重要史料,对研究历史文化具有重要的价值。

【汝南梁祝传说】 2006 年,汝南县的民间文学《梁祝传说》被列入中国首批非物质文化遗产名录。汝南县是中国民协命名的“中国梁祝之乡”,梁祝传说在中国广为流传,集中反映了人民群众对自由、美好爱情生活的向往和对真善美的追求。

相传西晋时,汝南境内的祝庄,祝员外之女祝英台女扮男装去红罗山书院求学,途经曹桥,与梁岗去红罗山书院求学的梁山伯相遇,两人一见如故,遂义结金兰,同往求学。二人同窗三载,同植树,同挑水,同学习,同吃住,情同手足,祝英台逐渐对梁山伯产生爱慕之情。但梁山伯不知英台是女儿之身。三年后,在梁山伯送祝英台下山时,在十八里乡路上,英台对山伯百般提醒,吐露爱慕之情,梁却浑然不觉。英台无奈只好以其妹九红提亲之名,约山伯到祝家楼台相会。后经师娘挑明,山伯前往求婚,却被告知英台已被强许马家。山伯归家后一病不起,百药无治,临终前嘱咐家人,将其葬在马乡北官道旁,以便看到祝英台出嫁时的情形。祝英台被逼出嫁,花轿行至官道旁梁山伯墓前,英台下轿哭祭山伯,撞柳殉情。因梁祝没有结婚,马家又没将其娶到家中,不愿收葬,当地人就把其葬于官道东侧,与梁墓隔路相望。之后,二人魂魄化为蝴蝶,比翼双飞。

起源于西晋的梁祝爱情故事,开始是以口头传承的民间故事沿袭下来的。在梁祝故事发生地的汝南县马乡镇、大王庄乡、和孝镇、三桥乡,从古至今流传着很多关于梁祝故事的民谣、歌谣。如 :走一洼,又一洼,洼洼地里好庄稼,高里是秫秫,低里是芝麻,芝麻地里带打瓜,有心摘个尝尝吧,还怕你,吃着甜头连根拔 ;走一河,又一河,河里飘着一对鹅,公鹅游水前面走,后头母鹅叫咯咯(哥哥);桑木钩担柏木桶,千提万提提不醒等等。

最早的梁祝故事是以民间故事、民间歌谣的形式在民间口头流传,到 1400 多年前的南朝梁文帝时已有文字记载,唐宋时有小说和词牌,宋末元初开始出现戏曲,明、清以后,梁祝故事在各种文艺形式里出现。最早的戏曲见之于河南古老剧种罗卷戏,400 年前就有《梁山伯》《梁山伯与祝九红》,后有河南曲子《梁山伯求学》《闹五更》《讨砚水》《道友》,豫剧花鼓《西窗会载波楼会》,二夹弦《梁祝》《红罗山》等,至今已有 100 多个剧种演出。

梁祝故事发源地至今保留有全国独一无二的梁祝墓,大王庄境内有红罗山书院遗址,和孝镇有梁祝结拜的曹桥遗址。上述分布于 3 个乡镇的祝庄,梁岗,红罗山书院遗址,分别相距十八里,对于著名学者钱南扬、冯沅君、顾颉刚、黄朴等人提出的“梁祝故事就发生在地点相对集中的地理环境中,方圆不过百里,人物不过二三”“梁祝故事传说以河南为中心,渐次向风物圈周围扩张”的论证,无疑是有力的支持。

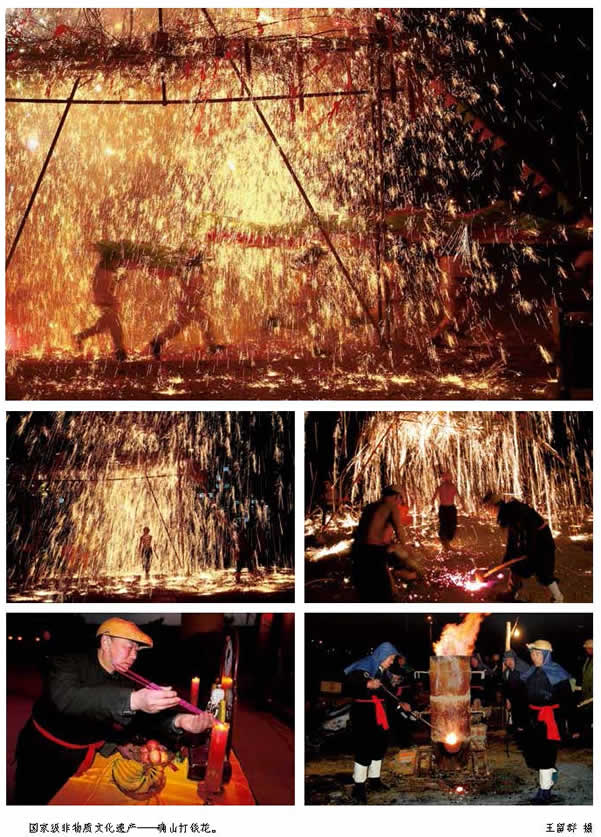

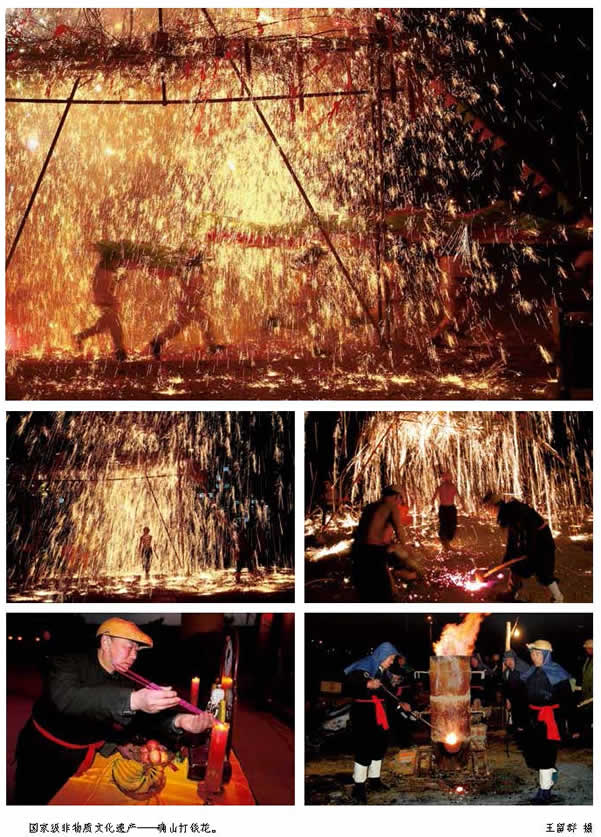

【确山打铁花】 2008 年,确山“打铁花”被国务院公布为国家第二批非物质文化遗产名录并获国家专利。

确山铁花又叫“打铁花”,是仅存于河南省确山县的大型民间传统焰火,与全国各地的打铁花表演均不相同,文化内涵十分丰富,独具中原特色。源头是古代道教的炼丹术和金属冶炼,起源于古代先民祭祀天地神灵、祖宗的仪式,以及北宋以来中原道教和民间金、银、铜、铁、锡等工匠共同祭祀“太上老君”的娱神活动。其表演形式和大体操作过程是 :在一大广场中间,搭起一个 6 米多高的双层四方八角大棚,称为“花棚”,“花棚”顶上堆设一层新鲜的柳树枝,树枝上绑满各种烟花、鞭炮、起火等。“花棚”顶上正中竖起6 米高的杆子,称为“老杆”。“老杆”顶上绑上长挂鞭炮、各种烟花、起火等,称为“设彩”。确山铁花的“花棚”搭设是按一棚、二层、四方、八角,上插红、黄、兰、白、黑五面彩旗,寓意为一元、二仪、四像、五行、八卦。正中的杏黄旗上画有太极图,显示出典型的中国道教特征。“花棚”旁边立一座化铁汁用的熔炉,把事先准备好的废生铁化成铁汁待用。打铁花时,把铁汁注入事先准备好的花棒,由打花者一手执盛有铁汁的花棒(上棒),一手执未盛铁汁的花棒(下棒),赤裸着上身,头上反扣着葫芦瓢(最原始的安全帽),迅速跑至“花棚”用下棒猛击盛有铁汁的上棒,使棒中的铁汁冲向“花棚”,遇到棚顶的柳枝而迸散开来,点燃了棚上的鞭炮、烟花、起火等,五彩缤纷,蔚为壮观。如有技高一筹的打花者,能一棒击中“老杆”,点燃最高处的烟花、长鞭等,称为“中彩”,中彩者被当众报出单位、姓名,披红挂花、奖励钱物,十分荣耀。

确山的打铁花活动,一般都有龙灯队参与,称为“龙穿花”。数条龙灯在铁花飞溅的花棚下进进出出,各呈绝技,使铁花表演更加壮观、喜庆、吉祥。打花者一棒接一棒,一�人跟一人,赤膊往来于化铁炉和花棚之间,千余度高温的铁汁飞出棒勺,形成壮观的铁花,棒棒相连,络绎不绝。一时间铁花飞溅,如火山喷发 ;鞭炮齐鸣,似两军激战 ;起火腾空,若万鸟飞鸣;烟花喷涌,赛百花吐艳。但见壮士健步如飞,出没于火海金涛之中;巨龙昂首长啸,翻腾于火光彩霞内外;铁瀑倒悬,流光溢彩,赏心悦目 ;雾岚氤氲,霓飞虹摇,惊心动魄 ;锣鼓喧天,群情激动,欢声震地,数里可闻。充分体现了中华民族团结奋斗、不畏艰险、勇往直前的精神风貌。

“打铁花”的整个过程,充满着神秘、充满着惊险、充满着欢乐,给人以振奋,给人以鼓舞,给人以陶冶,给人以启迪。

【西平大铜器】 2007 年 2 月,西平大铜器被河南省政府公布为河南省第一批非物质文化遗产项目。2008 年 6 月,西平县大铜器被国务院公布为国家级第二批非物质文化遗产项目。

大铜器是流传于西平民间的一种风格独特的闹年打击乐,主要乐器有大铙、大镲(又称钹)、大鼓等。特点是音色铿锵,粗犷豪放,演奏时配以造型舞蹈,传统技巧及绝活有传、撂、翻铙镲,对击和闷击等。其主要用于闹年、拜年、贺寿、镇宅、祭祀、祈福,以及为民间舞蹈表演时的伴奏等。每个表演班队 15 人~ 60 人不等,传承曲牌有 149 首,每班队常用曲牌 50 多首。

西平大铜器属隋唐燕乐遗音,距今已有 1400 多年的历史。《隋书·音乐志下》《通典一四四乐四》《旧唐书》等均有记载 :源于汉、兴于隋唐、盛于明清的灯节与西平大铜器的闹年习俗与功能完全一致。西平清《康熙志·风俗篇》、西平《民国县志·风俗篇》都对西平大铜器演奏活动有所表述。

西平大铜器传承久远,风格独特。其研究涉及音乐史、乐器史、民族迁徙史、中外文化交流史。同时对研究民俗学、社会学、民间舞蹈学等都有较珍贵的参考价值。其曲牌中有关佛教文化、中华民族的图腾以及劝善、助人、恩爱、励志的等均有所表现,是中华民族传统美德和自强不息精神的艺术反映,是传统文化的活化石。大铜器节奏明快,结构严谨,曲牌众多,技巧多变,指挥语言丰富、独特,音乐形象生动,富于表演性和观赏性,是烘托场景、张扬气氛不可多得的民族民间传统打击乐。在农村,凡大铜器表演活动好的地方,相对人们的生活较充实,乐观向上,赌博斗殴现象少,邻里关系融洽,社会和谐,已成为当地新农村建设一个重要的文化载体。

西平大铜器主要分布于县城以西的乡村,也传播到与之接壤的遂平县、舞钢市、郾城县及漯河市等。2010 年 6 月,芦庙乡高槐树村刘青云被河南省文化厅公布为代表性传承人。

105图

【汝南罗卷戏】 明代末期发源于汝南的“卷戏”和清代初期流入汝南的“罗戏”是中国众多剧种中两个独具特色、古老稀有的地方民间传统剧种。 “卷戏”流行于河南中部,亦称为 “小笛子戏”。据考证,卷戏出自寺庙音乐。卷戏的“卷”,就是取自于寺庙《宣卷》的“卷”,《宣卷》是寺庙中的僧人们在诵经、做道场时伴之以吹奏、敲打、唱颂的一种演奏音乐,僧人们称之为“卷调”。明代惠帝时,燕王朱棣在汝南 “官场坡”建造一座“燕王庙”,并将驻军之所取名为“燕亭店”。李自成攻陷汝宁府,“燕王庙”被焚。寺庙僧人还俗流落到当地民间,靠演奏“卷调”维持生计,将当地的一些民间小曲小调和民间的一些传说故事吸纳溶入“卷调”之中,使“卷调”逐步发展演变成带有故事情节的“卷戏”。

卷戏以文戏为主,戏文规整押韵、通俗上口。卷戏属板腔体,音乐由三部分组成 :唱腔音乐、用以伴奏的吹奏乐和打击乐。唱腔旋律接近当地的民间语音节奏,具有鲜明的地方特色和独特的艺术风格。卷戏的乐队编制有文场武场之别,文场三件 :卷戏笛一支、笙两盘 ;武场五大件 :鼓板、大锣、二锣、手钹、梆子。后来,卷戏吸收其他剧种的乐器伴奏形式,逐渐加入“闷子”和一些弓弦乐器。

“罗戏”亦称为 “大笛子戏”。于清初流入汝南。罗戏是一个以武为主、别具一格的剧种,其传统音乐是由唱腔音乐、吹奏乐和打击乐三部分组成。罗戏的打击乐除了一般戏曲乐队常用的大锣、二锣、手钹、梆子、鼓板小五件外,还有一套特殊的打击乐器—谓之“四大扇”(由两对大铙、两对大镲组成)。

罗戏流入汝南后,因卷戏善文,罗戏善武,为达到两个剧种相互补益,文武兼而有之的演出效果,所以两个剧种经常同台演出,往往在一个剧目中上部唱卷戏、下部唱罗戏,或甲角唱卷戏、乙角唱罗戏。因此,群众称之为“卷罗同台两下汤”。民国以后,群众就习惯直呼“卷罗戏”或“罗卷戏”而不加区分了。

“罗卷戏”作为民间传统艺术在汝南县诞生已经有 360多年的历史。罗卷戏不仅是中国众多剧种中两个风格独特、古老稀有的民间传统剧种,也是整个中华民族传统文化中的重要组成部分。历史上曾对推动豫剧、越调、曲剧等诸多剧种的发展和活跃广大人民群众的文化生活做出过重大贡献,也是承载民族精神与情感的重要载体,有其广泛的群众基础、区域特征和鲜明的时代特色。

自 20 世纪 50 年代中期以后,罗卷戏从戏剧舞台上逐渐消失。原因是 1958 年修建宿鸭湖水库时,卷戏的诞生发源地—燕亭方圆数十里内的村庄被分散迁移,罗卷戏几乎失去赖以生息繁衍、存在发展的环境 ;罗卷戏与迅猛兴起的新兴剧种豫剧、越调、曲剧等相比,粗犷豪放、激昂高亢的唱腔风格和单调的吹管乐演奏形式变化不大,缺乏创新和竞争力 ;随着岁月的流逝,罗卷戏艺人相继谢世,传承断代,后继乏人。

至 2010 年,汝南县会演唱和演奏罗卷戏、伴奏乐器的民间老艺人在世的仅有几人,分别居住在离县城较远的几个偏僻乡镇,而且都已年逾八旬,已是风烛残年。为抢救和传承罗卷戏,国家于 2010 年下拨专项经费 30 万元,由汝南县非遗保护中心、县剧团进行挖掘整理、复排录制。(于 红)�