第二章 城镇居民生活

第一节 收 入

建国前,城镇居民的社会地位有高有低,收入比较悬殊。少数官宦、富商处于社会的最高层,收入最丰,经济富裕,生活奢侈。多数居民为工厂工人、手工业者和小商贩,他们或在工厂做活,或开设小作坊,或经营小商品,一般年景收入能维持生活。处于最低层的是城镇贫民,他们有的当学徒、店员,收入微薄,勉强度日;有的卖苦力,收入无保证,生活艰难。

民国31年(1942年),县长月俸300元(法币,下同),秘书140元,科长、合作指导主任、军法承审员、会计主任各120元,指导员、督学、技士、会计员各80元,科员、合作指导员各75元,事务员、军法书记各55元,书记45元。区公所区长月俸50元,区员35元,书记20元,录士15元,区丁8元。乡公所乡、镇长40元,副乡、镇长30元,干事25元,保丁7元。警察局局长11O元,局员、督察员、巡官各60元,书记40元,特务警长、户籍长各24元,警长到警土为20~13元。卫生院院长160元,医师120元,护士、助产士各100元,药剂检验员、事务员各80元。

建国后,随着社会主义公有制经济的确立,多数有劳动能力的居民就业于全民或集体所有制单位,居民收入主要来源于就业人员的工资。

建国初期,干部、职工实行实物供给制。供给的实物主要有粮、棉、布、油、柴等。主食每月人均60~65公斤,粗细粮比例随当地农民习惯,副食每天人均油3饯、盐5钱、菜0.5公斤、烧柴0.75公斤。

1952年实行工资分包干供给制。个人生活费、技术津贴、妇婴费、医药费和公用开支的办公费等均按工资分发给个人或机关。一般干部每人每月60分,县团级干部85分,地师以上级干部110分。工资分1分内含粮食0.8市斤(统粉、小麦各半)、五幅布0.2尺、大槽油0.05市斤、食盐0.02市斤、李封煤2市斤。

1956年实行等级工资制。干部25~23级月工资为30~45元,22~17级月工资为50~90元,16~14级月工资为100~120元。职工月工资在40~60元之间。

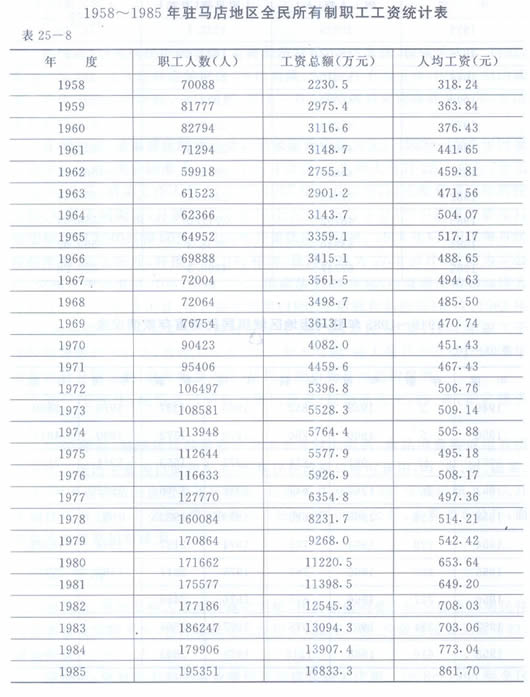

1958~1960年,国民经济处于困难时期,城镇个体经济有些转为国营,有些归入合作社或其他集体经济组织,居民收入较低,职工工资年均在400元以下。

1960年后,个体经济恢复,再加上调整工资,居民收入有所提高。

“文化大革命”期间,个体经济遭受严重摧残,工厂陷于瘫痪,城镇居民收入增长缓慢,甚至下降。

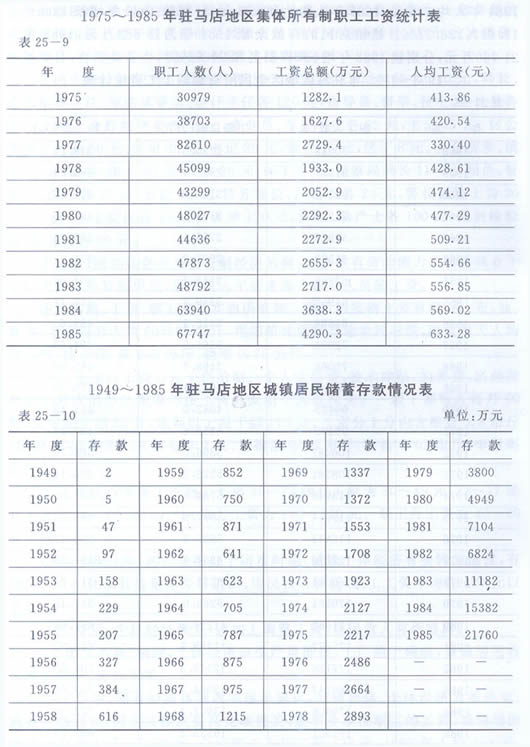

1978年后,随着经济体制改革逐步深化,城镇集体、个体经济发展迅速,就业人数增加,国家又多次提高党政机关、企事业单位职工的工资,城镇居民收入大幅度上升。1980年,全区职工人均工资623元,1983年人均703元,1984年人均733元,1985年人均达到833元,分别较1980年增长12.84%、17.66%、33.71%。城镇居民的存款余额1934年为15382万元,1985年为21760万元,分别较1983年增长37.81%和94.52%。

1439图

1440图

第二节 消 费

一、饮食

建国前,城镇居民中的官宦、富商经济富裕,生活奢侈,顿顿是大米、白面、鸡、鸭、鱼、肉,收入较固定的家庭,多以高粱、大豆、谷子为主食,佐以自制的咸菜。收入不固定的家庭,一日两餐,甚至一日一餐,遇到灾荒或战乱之年,生活更是悲惨。

建国初期,城镇居民粮油消费以国家定量供应为主。1953~1956年国家定量供应原粮,供应标准为:1955年8月以前,工人每人每月22.5公斤,手工业者20公斤,机关工作人员21公斤;1955年8月以后,居民粮食供应标准按工种、年龄不同而定,月供量最高为30公斤,最低为3公斤(不满周岁婴儿),粗细粮比例为40%和60%。1956年开始供应成品粮。1958年后,职工每月供应标准为14.5公斤,并按工种另行补助,最高标准为27.5公斤,最低为3公斤,供粮比例为细粮70%,粗粮30%。国家从1954年起,供应居民植物油每人每月0.5公斤,肉食由县、市食品采购组(1957年后称食品公司)供应。1961年后,植物油供应标准为职工干部每人每月100克,市民50克,1964年职工干部每月增加到200克,市民100克,1965年8月起,每人每月250克。1985年实行粮食合同定购,放开粮油市场,居民可到市场自由选购粮油。

50~70年代,城镇居民副食消费以蔬菜、豆制品为主,肉、禽、蛋定量供应。

1980年后,城镇居民的饮食消费水平有较大提高,食品消费构成也有明显变化。居民主食为白面和大米,粗粮仅在改换口味时食用,肉、禽、蛋、蔬菜、水果、酒等副食品的食用量逐年增加。以西平县为例,1985年城镇职工每人月平均食用肉、蛋1.5公斤,鸡、鱼各0.5公斤,酒0.25公斤,水果2.5公斤,而主食的消费量相对减少。

二、住房

建国前,城镇富裕人家身居高宅大院,住房宽敞明亮。90%以上的居民住草房茅屋或简陋瓦房,且许多都是几世同堂,拥挤不堪。少数流浪者无家可归,露宿街头。

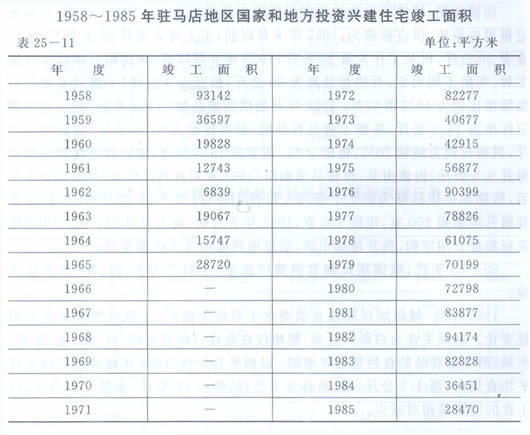

建国后,党政机关和企事业单位逐步建起职工住房。1958~1965年全区国家和集体投资新建住宅面积232683平方米,1972~1979年全民和集体所有制单位住宅建筑面积为523245平方米。此时期的房屋多为砖墙瓦顶、木制门窗结构。

1980年后,钢筋混凝土结构的多层住宅楼逐年增多,楼房居室一般有一室厅、二室一厅、三室一厅,都有单独的厨房和卫生间,城镇居民开始参加集资建房。居民自己买地建房者越来越多,个别富裕户还盖起了样式别致的两层楼房。少数家庭开始注意住房装饰,室内有吊顶、地板砖、瓷片等装饰材料。城镇居民的住房向着宽敞、舒适、美观的方向发展。1983年人均住房面积8.52平方米,1985年增加到9.15平方米。

1442图

三、衣着

50-60年代,城镇居民衣着布料以棉织平布、斜纹布为主,且大都是买布自裁自制,购成衣者较少,一般每人只有l~2件换洗衣服。70年代,化纤布、呢绒布、针织品开始进入居民家庭,人们的衣着式样、色彩比较单调。进入80年代,随着人民生活水平的提高,人们开始讲究起服装的布料、款式、色彩,服装品种繁多,式样新颖,色彩丰富,城镇居民的衣着逐渐向中、高档发展。涤卡、涤棉及其他化纤布料成为时尚,条件好的居K着毛料服装,穿夹克衫、蝙蝠衫、直筒裤、西装的人越来越多。一般每人有3~4套换洗衣服。

四、用具

50~60年代,城镇居民一般家庭有旧式桌、椅、箱、柜,家境较好的人家有自行车、缝纫机、挂钟等用具。70年代,多数家庭添置了新式桌、椅、床、柜,以及自行车、缝机、沙发等。80年代,城镇居民的生活用具由低档向中高档发展,电风扇、电视机、收录机、洗衣机等耐用消费品进入普通居民家庭,一部分家庭有电冰箱、电饭锅、石油液化气灶、席梦思床,少数家庭有摩托车、照像机等贵重物品。1984年每百户居民耐用消费品拥有量为:电视机55台,收录机20台,自行车175.83辆,缝纫机67.5架,电风扇81.67台,洗衣机18.33台,电冰箱2.5台;1985年每百户居民耐用消费品拥有量为:电视机62台,自行车186辆,缝纫机72架,电风扇92台,电冰箱5台,分别较1984年增长12.73%、5.68%、6.67%、12.2%、100%。