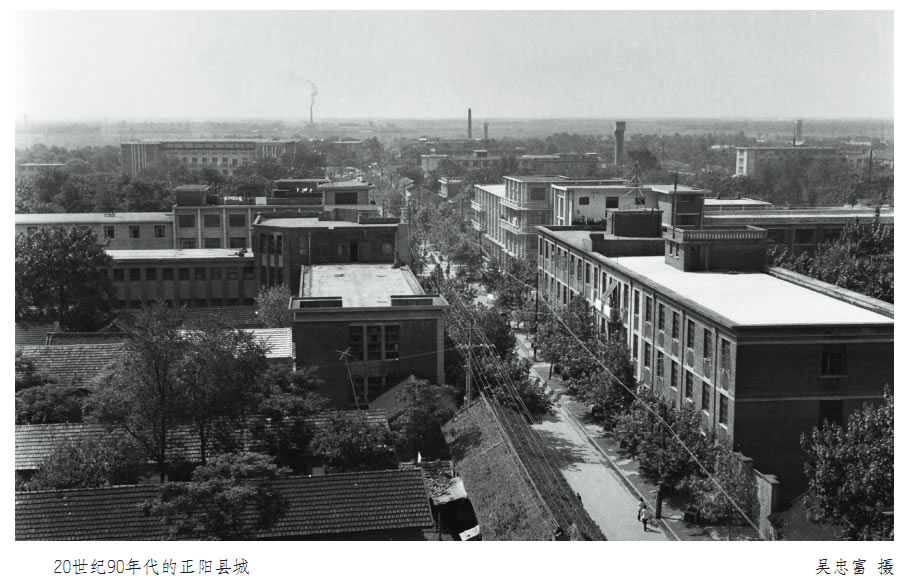

第八章 正阳县

一、境域概貌

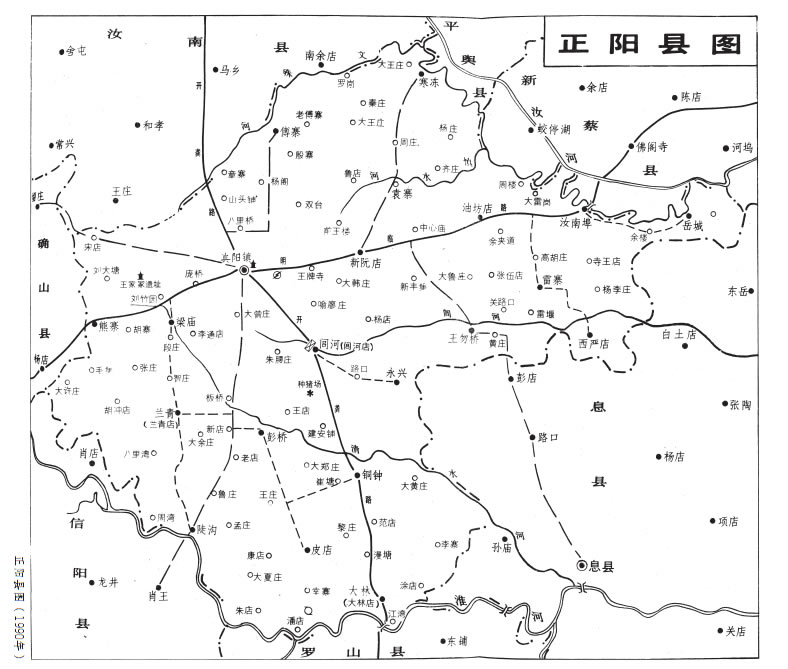

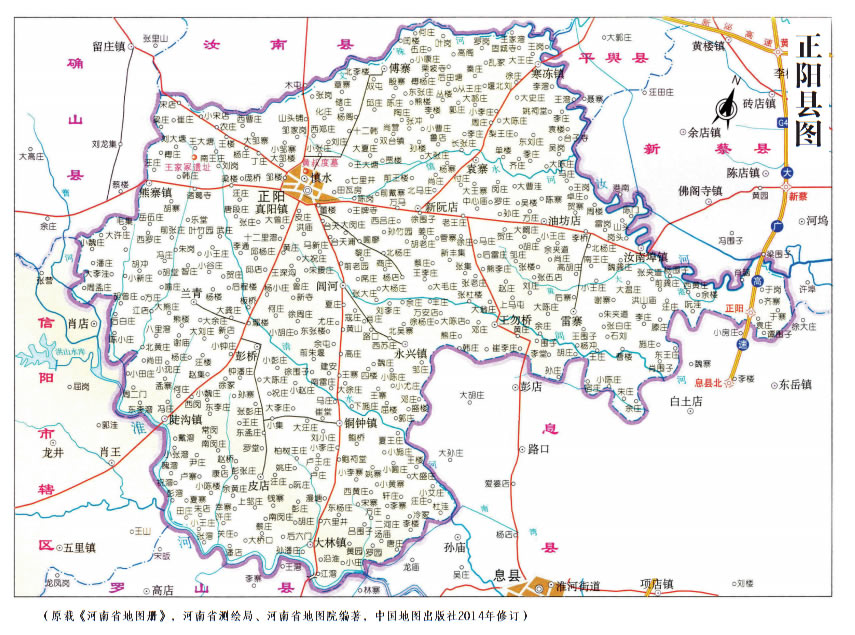

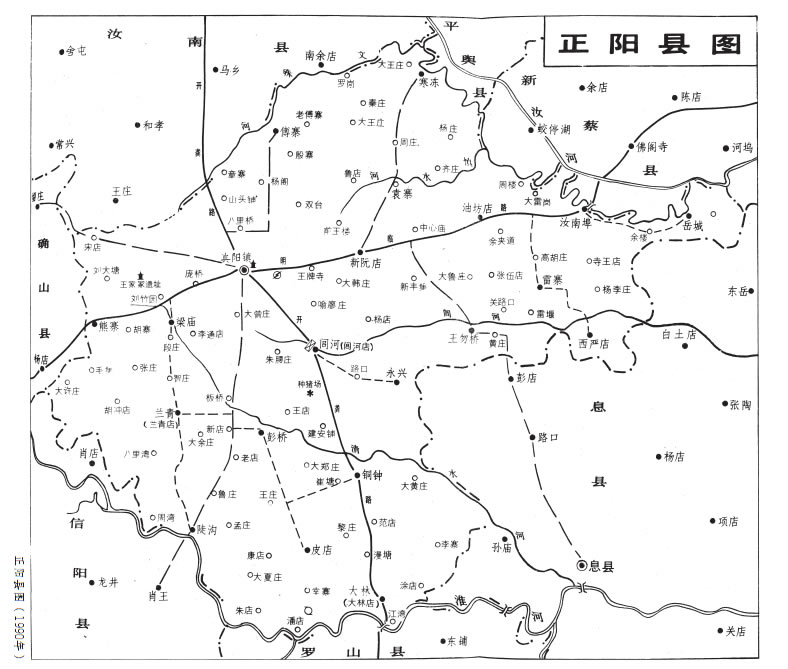

正阳县位于驻马店市东南部、淮河北岸。东邻新蔡、息县,西接确山县,南依罗山、信阳市,北靠汝南、平舆县。地处北纬32°18′~32°47′,东经114°12′~114°53′之间。正阳县东西长64.5千米,南北宽57千米,土地总面积1903平方千米。2012年,全县辖真阳、汝南埠、寒冻、铜钟、陡沟、熊寨、大林、永兴8镇和慎水、傅寨、袁寨、新阮店、油坊店、雷寨、王勿桥、闾河、皮店、兰青、彭桥11个乡,282个村委会和13个居委会,3670个村民委员会。全县居民200271户,81.53万人,其中农业人口占总人口的91.37%。城镇化率25.48%。有18个民族,其中汉族最多,占99.25%,回族次之。

正阳县属于河淮地台的坳陷部分,系由淮河北岸支流经多年泛滥和冲积而形成。地表均为第四纪沉积物所覆盖,以亚黏土为主,局部亚黏土和黏土厚度很大。黏土为黄褐─褐黄色,密实,深埋在3米以下,部分地区地表有出现;亚黏土为黄褐色,中密,深埋在0.5米左右。从沉积相证明,地壳曾有过多次升降,海水曾一度浸入。

境内无山无岭,有淮河、汝河、清水河、闾河、慎水河、田白河、文殊河、黄大港8条河流,地势由西北向东南倾斜,宽阔平坦,为一低地平原。局部地下水埋藏甚浅,地表径流排泄不畅,出现积水,造成部分起伏状态。地面标高在65米~85米之间,西北部宋店最高为103米,东部岳城乡李洼最低为36.1米。比降1∶200至1∶1500,河流大都随地势之倾斜方向,自西北流向东南。县内平原1324.5平方千米,占总面积的69.6%;洼地382.5平方千米,占总面积的20.1%;岗地196平方千米,占总面积的10.3%。县境边沿除东南部与息县无河流相隔外,东、南、西、北均有河流环绕,且有5条内水河和48条堰沟纵横全境。

地处亚热带与暖温带的过渡区,属大陆季风型气候,四季变化分明,夏热冬冷,春秋宜人,水热资源比较丰富。夏季受西太平洋副热带高压控制,多刮南风和西南风,冬季常在蒙古高压的控制下,多刮北风、西北风。年平均气温15.2℃,极端高温40.3℃;无霜期年平均231天,降水量年平均922.9毫米,年降水日数在101天左右,多集中于夏季。日照年平均2059.6小时,日照率46%。太阳总辐射年平均为119.64千卡/平方厘米。正阳县的气象灾害主要有雨涝、干旱,其次为风灾、雹灾。

土地肥沃,土壤有4类,适合多种农作物生长,主要农作物有小麦、花生、水稻、玉米、大豆、西瓜、油菜、红黄麻等,矿产资源比较贫瘠。全县多年平均水资源总量9.19亿立方米,可利用水资源总量3.65亿立方米,其中地表水1.12亿立方米,地下水(浅层)2.3亿立方米。河砂资源丰富,县境内砂面平均宽度500米,平均深度30米,贮藏量2亿立方米。

正阳县旅游资源比较丰富。县境内有刘邓大军抢渡汝河雷岗战役等革命遗址5处;有古江国都城遗址、临淮城遗址、王家冢遗址、老母洼遗址、小台子寺遗址等古文化遗址45处;有汉代黄叔度墓、傅寨闰楼等汉墓群9处,有东汉石阙、袁家庄园等古建筑多处,有古碑刻3块。其中,王家冢遗址、汉石阙等为省级文物保护单位。有馆藏商代癸酉鼎、汉代人物画像镜、唐代蒜头壶和葵式云龙纹镜、汉代玉挟猪、宋代瓷罐及古代石器、陶器、瓷器、玉器等文物数十件。2007年,雷岗战役纪念地确定为全国红色游路线之一,建立雷岗战役遗址纪念碑。每年都有数批海内外江氏族人到正阳寻根祭祖。

正阳县历史悠久,人才辈出。在汉代,有学识渊博、操行高洁,“出淤泥而不染,处浊世而不污”,多次被官府征召而不就任的狷介之士黄叔度(黄宪);在近代,有率众揭竿反清、声震豫南的捻军首领张凤林;有抗清反袁在家乡建立国民党县党部的同盟会员魏松声;有创建中共正阳县党组织,播撒革命火种,领导劳苦大众同北洋军阀、国民党反动派进行艰苦卓绝斗争的共产党人孔剑舞;有被毛泽东主席亲自改名的战斗英雄王耀荣(原名王耀武);有抗美援朝特等功臣,二级战斗英雄刘凤勇;有对越反击战壮烈牺牲的一等功臣张春旺;有舍己救人的模范共青团员龚善典;有以刘文功为代表的全国先进英模群体,世界文化名人黎东方(黎智廉),知名企业家李世华等。

二、经济发展

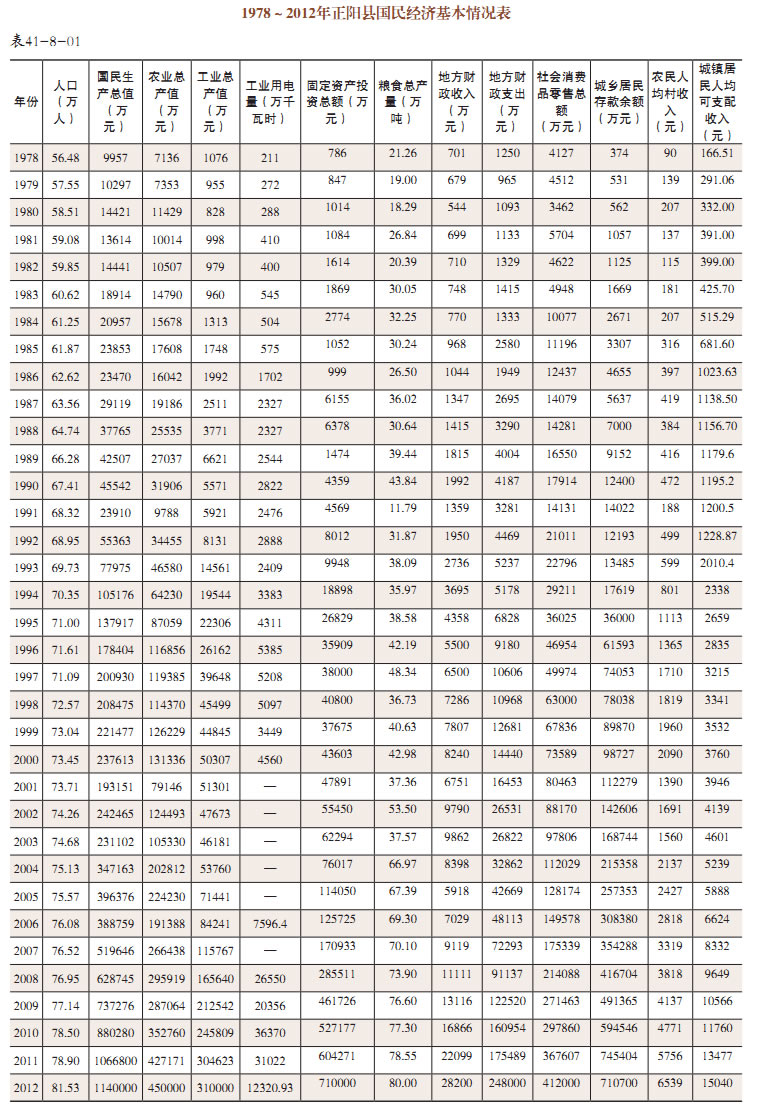

(一)经济综述 1978年前,正阳县经济在动荡中徘徊,经济比例失调,农轻重之比为89.2︰4.3︰6.5,粮经比例更是高达9︰1。粮食总产量年均在15万吨左右,农民年均纯收入1975年仅79元。1978年,把工作重心逐步转移到经济建设上来,坚持以农业为基础,以工业为主导,以乡镇企业为突破口,以资源加工为龙头,大力发展贸、工、农一体化,产、供、销一条龙的区域规模经济,走农产区工业化的路子。通过调整产业结构和推进农业产业化进程,大力发展特色经济,扶持培育支柱产业,促进了农业发展,增加了农民收入。工业改革先是在国营和集体企业中实行扩大企业自主权,推行厂长负责制,深入开展企业管理、用工、劳动保险等制度改革,后又围绕贯彻落实“企业法”和《全民所有制企业转换经营机制条例》,广泛推进企业的兼并、竞买、租赁及破产,使县内工业企业结构不断优化。民营企业异军突起,促使全县工业总量有很大提高。商品流通领域实行定额承包,破除“三铁”(铁交椅、铁饭碗、铁工资)、出租转让、国有民营、兼并联合等措施,把全县国有和集体企业从计划经济模式引向市场经济体制。

“七五”期间,正阳县贯彻“治理整顿”和“改革、开放、搞活”的方针,加快经济体制改革步伐,加大工农业和固定资产投入,搞活商贸流通,使国民经济进入快速发展时期。社会总产值“七五”末94431万元,比1985年增长40.9%,平均每年增长7.1%;国民生产总值达到45220万元,比1985年(23953万元)增长48.56%,平均每年增长8.2%;地方财政收入1950万元,比1986年1044万元增长近1倍;全县农民人均纯收入447元,比1985年279元增加168元。“八五”期间,实施“招商引资,扩大开放,项目带动”战略。抢抓机遇,加快发展,国民经济保持较高的增长态势。国内生产总值1995年139131万元,平均每年增长13.6%;地方财政收入4358万元,比1990年增长1.2倍;农民人均纯收入1113元,比1990年增加666元。“九五”期间,加大产业结构调整,加大基础设施投入,国民经济有突破性发展。2000年,国内生产总值242927万元;地方财政收入8240万元;农民人均纯收入2052元,城镇居民人均可支配收入3342元,分别比“八五”末增加939元和841元。经过多次产业结构调整,“九五”末,全县第一、二、三产业比例54.1︰24.6︰21.3。产品结构与经济布局日趋合理,“九五”末粮经比例由“八五”末的58︰42调整为55︰45,林牧副渔在农业的比重43%,农村“多元型”经济结构基本形成。工业产品结构经过调整,优化升级。工业总产值占工农业总产值的比重由1990年的32%提高到2000年的47.4%。所有制结构,1986年前个体经济所占比重较小;20世纪90年代,私营个体股份合作,非公有制经济发展迅速,至2000年已占主导地位。

2006年,全县国民生产总值388759万元。经济总量和人均GDP较2002年分别增长80.8%、76.5%;财政一般预算收入7029万元,财力4.8亿元,按可比口径较2002年均增加1倍多;完成全社会固定资产投资12亿元,其中城镇以上固定资产投资6亿元,分别是2002年的2.2倍和2.3倍;全部工业增加值8.4亿元,其中规模以上工业增加值3.5亿元,较2002年分别增长76.75%、108.8%。农业形成全国百强县油料产量多年第一,肉类七十五位,粮食九十三位“三张名片”的产业优势。粮食总量75万吨,油料总量26.4万吨,较2002年分别净增24.5万吨,2.6万吨,成为全国粮食生产先进县;生猪存栏149万头,出栏172万头,猪肉产量13万吨,三项指标均居全省第一。

2010年,全年全县生产总值880280万元,比上年增长11.5%。其中,第一产业增加值352760万元,增长5%;第二产业增加值278832万元,增长15.7%;第三产业增加值248688万元,增长15.9%。一、二、三产业结构为40︰31.7︰28.3。二、三产业的比重为60%。第一产业对经济增长的贡献率为17.4%中,拉动经济增长2个百分点;第二产业贡献率为43.5%;拉动经济增长5个百分点;第三产业贡献率39.1%,拉动经济增长4.5个百分点。全年完成全社会固定资产投资527177万元,比上年增长14.1%。其中,城镇投资317917万元,比上年增长17.7%;农村投资209260万元,比上年增长9.3%。全年全县地方财政一般预算收入16866万元。比上年增长28.6%。地方财政一般预算支出160954万元,同比增长31.4%。年末全县金融机构各项人民币存款余额727041万元,比上年增长20.8%;城乡居民储蓄存款余额594546万元,比年初增加103433万元。各项货款余额251369万元,比上年增长15.5%。全年城镇居民人均可支配收入11760元,比上年增长11.7%,扣除物价影响实际增长8%;农村居民人均纯收入4771元,比上年增长15.3%,扣除物价影响实际增长11.6%;农村居民人均生活消费支出3639元,比上年增长17.8%。城镇居民家庭恩格尔系数为38.2%;农村居民家庭恩格尔系数为40.3%。居民的居住条件继续改善,城镇人均住房面积31.6平方米,农村人均住房面积32平方米。

2012年,正阳县完成生产总值120亿元,同比增长10%;规模以上工业增加值29亿元,同比增长21%;全社会固定资产投资70亿元,增长20%;财政一般预算收入2.82亿元,增长27.8%,税收比重达到60%;公共财政预算支出26.7亿元,增长33.5%;社会消费品零售总额41亿元,增长16%。城镇居民人均可支配收入达到1.52万元,农民人均纯收入达到6600元,分别增长12.5%和14%。

(二)招商引资 正阳县招商引资工作始于20世纪80年代末和90年代初。1990年,正阳县实施“招商引资、开放带动”战略,制定招商引资、引进技术人才等优惠政策,先后与加拿大、马来西亚及港、澳、台等国家和地区以及郑州大学、洛阳工学院和天津市建立经济技术合作关系。共签订对外合资、合作协议8项。共引进外资114.6万美元,建成合资企业3家,引进专业技术人才87人。1995年,县政府与天津市政府缔结友好合作关系。花生、大豆等油料20%以上从天津出口销售国内外。1995~1998年,通过天津出口外销花生、大豆等油料约60万吨,销售收入达27.3亿元。1999~2000年,进一步加大招商引资力度,成立花生开发、粮油开发、球铁开发、河砂开发四大资源开发招商引资专业小组。正阳县面粉厂与湖北枣阳面粉厂合作,投资1200万元建成正阳县三杰面粉有限公司。正阳县铜钟镇政府与武汉金美食品有限公司合作,投资2000万元,建成河南金大地花生制品有限公司。陡沟、大林等沿淮乡(镇)利用得天独厚的地理优势,与外商合作,开发河沙资源,在淮河沿岸兴建砂厂18个。2000年,在全国(正阳)花生交易会暨农业结构调整研讨会上,签订投资协议、合同53个,投资金额达3.18亿元。签订购销合同,累计金额2.8亿元(1990年不变价)。共引进项目90个,资金1.7亿元。申报重点建设项目48个,争取到位资金8200万元。至当年年底,招商引资共兴建企业86家。其中固定资产投资额在300万元以上的企业53家。安排就业人员8315人。分布于农副产品加工、农机具加工、球铁铸造、建材、旅馆餐饮、文化娱乐等多个领域。

2001~2010年,实行招商引资工作目标责任制,严格兑现招商引资奖惩政策,出台《进一步深化项目建设暨招商引资工作的意见》,开通“行风热线”,实行县领导包项目、联系企事业跟踪服务责任制,落实职能部门职责,简化办事程序,提高服务效率和招商信誉度,优化了投资环境。2006年至2010年,全县共引进项目69个,合同总投资81.02亿元,完成固定资产投资额68.28亿元。其中工业项目39个,合同总投资31.79亿元,完成固定资产投资额29.47亿元;商贸物流项目15个,合同总投资额18.23亿元,完成固定资产投资额15.12亿元;房地产项目15个,合同总投资额31亿元,完成固定资产投资额23.69亿元。

2010年,全县共争取、实施政策性项目52个,争取上级政策性资金3.5亿元,位居全市第二。2012年针对经济运行出现的新情况新问题,县委、县政府认真落实项目推进各项机制,采取重点项目周例会、领导分包、年终考评等制度。全年累计引进项目48个,总投资91.82亿元。其中投资亿元项目22个,总投资79.5亿元。全年争取到位政策性项目资金7.57亿元,居全市第三位。温州特色食品产业园、牧原饲料、维维白酒、航空礼品城、农机产业园、甜叶菊制品等一批工业项目相继签约落户,加上传统优势产业球铁铸造项目,初步形成食品和机械制造产业集群。全县规模以上企业达到103家,维维粮油、骏马化工、百蓓佳、三星球铁等一批骨干企业发展势头较好。正阳公园、市民广场等一批城建项目,育英学校等一批教育项目,高标准农田、中低产田改造、小型农田水利建设、淮干滩区移民迁建、农村安全饮水等一批民生项目的实施,对改善人民生活、增强发展后劲发挥积极的作用。

(三)农业 1979年,在全县试行小段农活包工、包工联产到组、联产到劳和包产到户4种形式的责任制。1981年5月,推广大林公社红旗大队(今冷冢村)李楼生产队实行“大包干”经验。1981年10月,在农村全面实行家庭联产承包责任制。期间,调整农业结构,在抓好小麦、大豆、水稻生产的同时,大力发展油菜、黄麻等多种经济作物。林业生产以乡土树种为主,大力发展经济林;畜牧业实行以黄牛为主草食牲畜和发展瘦肉型猪、三黄鸡并重的方针。1985年,全县农业总产值达23330万元,比1978年增长1.44倍。随着农村经济体制改革的深入,坚持以市场为导向,以科技为动力,围绕“一优双高”(优质,高产、高效)共投资7216.65万元,涉及15个乡镇82个行政村。1988年,实施黄淮海平原开发工程,大宗作物逐渐变为花生、小麦,其次是玉米、水稻,并不断扩大油菜、花生、麻、棉花、西瓜和蔬菜等经济作物种植面积,成为全省油料作物生产大县和西瓜大县。农业机械总动力发展至20万千瓦,基本实现农业机械化。1994年实施“富民工程”,大力调整农业产业结构,使种养协调发展,推进农业产业化进程。1998年,西瓜种植12万亩,优质稻种种植面积5万亩,成为全省西瓜和优质稻大县。2000年农业总产值221620万元,为1986年的6倍。2000年,全县机电配套机井4335眼,有效灌溉面积43.52公顷。农业机械总动力76.75万千瓦,为1986年的6.9倍;粮食总产量429755吨,为1986年的1.62倍;油料总产量273707吨,为1986年的7.85倍。2000年,肉类总产量9.39万吨,生猪存出栏200万头,畜牧业产值72595万元,为1986年的11.1倍,畜牧业产值占农业总产值的比重由1986年的22.86%提高到32.76%。

花生、优良生猪是正阳农业的两大名牌产品。农业实施“名牌战略”,加大投入,花生种植面积不断扩大,1993年50万亩,1998年增至100万亩。成为全国花生生产第一大县。以发展优良生猪为主不断扩大规模,1997年,成为全省优良生猪第一大县。2000年,正阳成功举办全国花生交易会,优良生猪注册“诸美”牌商标。

进入21世纪后,正阳县通过推进农村各项改革,理顺农村经济体制,实施农业技术革命,发展特色农产品,坚持用工业发展思路谋划农业和农村经济,立足本地资源优势,培植地方品牌,大力发展农业特色产业,特色农产品生产初具规模。全县种植花生130万亩,至2010年连续10年成为全国花生种植第一大县;全县年存出栏生猪360多万头,成为全省生猪生产第一大县;全县常年种植小麦130亩,粮食总产量达到100万吨,成为全国粮食生产强县。花生、生猪、小麦成为享誉全国的“三张名片”。正阳农业优势更加凸显,小花生做成大文章,油料倍增计划、高产创建示范的成功实施和花生收获机械化的强力推广,维维粮油、美食美客、香飘飘等链条的拉长,使花生产业逐步做强,产业化真正实现;正阳县粮食连续6年增产,再次成为全国粮食生产先进县。其间,县投入扶持资金4100万元,新建标准化养殖场43个,万头猪场增至23个,全年生猪存栏350万头、出栏229万头,正阳三黄鸡社会存栏量突破100万只,已被国家批准为地理标志产品。有19家企业被省、市确定为农业产业化重点龙头企业。

2006~2010年,制定全县农村经济发展战略和中长期发展规划,引导农业产业结构调整,指导全县粮食生产大力发展特色农业经济。至2010年年底,全县有一定规模的涉农加工企业195家,其中省级农业产业化龙头企业19家。投资规模1000万元以上的龙头企业15家。粮食生产被国家列为优质粮食生产基地县。粮油生产,面积稳中有增,单产、总产稳定增长。2010年全县花生种植面积115.3万亩,总产314783吨,比上年增长5.1%,花生种植面积连续10余年位居全国首位。“正阳花生”被评为省级名牌产品和国家地理标志保护产品。农业种植结构日趋合理,粮、经、饲比例由2006年的43︰37︰20到2010年调整业50︰37︰13。全县有农民专业协会10个,农民专业合作社240个,从业人员达3685人。2006~2010年,全县农作物良种补贴任务面为7918467亩,落实面积6671603.2亩,落实补贴资金7479.337145万元。全县生猪饲养量394.1万头、牛饲养量9.57万头、羊饲养量39.27万头,家禽饲养量1438.98万只;肉类、蛋类、奶类产量分别达到139022吨、420吨和2.2万吨;畜牧业达到24.6亿元,占农业总产值的41.6%。2010年年底全县年出栏生猪500头以上的规模养殖场达到1726个,规模养殖比重达85%。

2006~2010年,农业综合开发共投入土地治理项目资金1.0811亿元,开发6个乡镇28个行政村,改造中低产田17.2万亩;投入高标准农田建设项目资金1365万元,建设高标准农田1万亩。扶贫开发项目投入财政资金1195万元,硬化道路64.191千米。正阳县累计植树2000余万株,其中义务植树1000余万株,完成造林绿化面积12.3万亩。全县新打配机井4372眼;治理排涝沟1159条,长968千米;建大、小桥涵2655座;坑塘清淤改造344口。新增有效灌溉面积28.28万亩,发展节水灌溉面积4.95万亩,建设旱保田16.28万亩,新增改善除涝面积37.75万亩,改造中低田面积6万亩,新建续建安全饮水工程38处,涉及12个乡镇100多个行政村,解决农村饮水不安全人口20.1万人,总投入水利项目建设资金31714万元。全县农机总动力达到195.13万千瓦,比2006年年初的148.9万千瓦增长31%。全县大型拖拉机拥有量达到1059台,比2006年年初的56台增加1003台;联合收割机达到2420台,比2006年年初的1271台增加1149台。

2011~2012年,正阳县粮食生产实现“九连增”。2012年总产达80万吨,比上年增长7%。生猪存出栏达到353.5万头。全年植树造林1.35万亩,继续保持省林业生态县荣誉称号。全年新增有效灌溉面积14.25万亩,改造中低产田4.3万亩,新增改善除涝面积17.25万亩,建旱涝保收田12.82万亩,新增节水灌溉面积5.2万亩,解决了7万多人的饮水安全问题。全县共落实中央农业良种补贴资金3952万元,国家农机购置补贴资金1766万元。

(四)工业 20世纪80年代初,以提高经济效益为中心,以实行多种形式的责任制为内容的改革给企业增添了活力。1985年,全县全民、集体所有制企业112个,职工8027人;有化工、电力、机械、建材、印刷、食品、纺织、皮革、粮油加工等10多个门类。工业总产值5985万元,比1980年增长1倍,工业产值已占全县工农业总产值的20.4%。球墨铸铁部件、皮革制品进入国际市场。全县乡镇工业60个,从业人员2478人,总产值543万元,占全县工业总产值的9.1%;村办及个体工业2298个,从业人员6653人,总产值1321万元,占全县工业总产值的22.3%,乡及乡以下工业在全县国民经济中已占有相当重要的地位。1986~2000年,正阳县工业通过调整产业结构,扩大企业自主权和企业内部经营体制改革,促进结构优化升级,初步形成粮油加工、皮革加工、机械制造、化工、建材、纺织等支柱产业,球铁厂、皮件厂成为出口外向型企业。1986年,全县有国有工业38家,集体工业79家,城乡个体工业2478家,全年工业总产值8750万元(现行价),占全县社会总产值42941万元的20.4%。1996年,先后实施股份制改造、承包经营、租赁经营等形式的企业改革,部分企业走出困境。2000年,全县国有及国有控股企业35家,集体工业企业408家,城乡个体工业2194家,其中类型工业252家。全县工业总产值18.87亿元,工业增加值5.07亿元,占全县国内生产总值24.29亿元的20.89%。2001年至2010年,围绕正阳县农副产品资源优势和球铁产业技术优势,引进、培育一批农副产品深加工龙头企业,壮大球铁产业,加快农产区工业化进程。2009年全县共引进资金24亿元,签约项目927个,实施项目360个,项目企业销售额22.7亿元,累计实现税金1.2亿元,年利润2.7亿元。特别是维维集团总投资3亿元、一期投资1亿元建成的年3万吨浓香型花生油的项目落户正阳,并于2008年10月份正式投产,标志着正阳县工业项目建设取得新的重大突破。2010年,全县工业总产值达974390万元,比上年增长14.8%,是2000年188700万元的8.1倍。其中规模以上工业实现总产值685800万元。全年实现工业增加值245809万元,比上年增长16.4%。

2011~2012年,形成一批新的工业增长点,推动全县工业经济稳步较快发展。2011年全县实现工业产值1205300万元,比上年增长22.7%。其中规模以上工业实现总产值94.98万元。实现工业增加值304623万元,比上年增长14.6%。规模以上工业实现增加值229821万元,比上年增长24.1%;规模以下及个体工业实现增加值74802万元,增长5.4%。2012年底全县共有工业企业214家,其中限额以上工业企业123家,占工业企业总数的57.5%。工业门类涉及农产品加工、农机制造、化工、纺织、服装、球墨铸造、板材加工、建材9个领域。产品品种共有1000余种。其中球墨铸件、精密铸件历史悠久、技术领先,质量稳定,被省政府评为免检产品,出口东南亚、欧美等20多个国家。2012年全县中小企业工业总产值完成31亿元,销售29.6亿元,实现利润6.3亿元,上缴税金7000万元。

(五)固定资产投资 1978年,正阳县全社会固定资产总额786万元。1984年达2774万元,比1978年增加5.2倍。“七五”时期,投资结构基本上是以国家和集体为主,个人与私营投资所占比重较低。筹资主要以国家贷款为主,政策指导为辅。累计完成固定资产投资5251万元,比“六五”时期的1369万元增长2.8倍。其中基本建设投资1257万元,占总投资的23.9%。技改投资2839万元,占总投资的54.1%。零星土建投资1155万元,占总投资的22%。引进油厂百吨浸出生产线、面粉厂100吨/日等级粉生产线、磷肥厂5万元吨/年钙镁磷肥生产线、蛋白质厂方便面生产线。对化肥厂合成氨生产线进行配套节能技术改造等。“八五”时期,投资结构由原来的国家和集体为主,转向多元化的投资结构,筹资渠道主要有国家基本建设贷款、群众及社会集资和政策性拨款。固定资产总投资6亿元,比“七五”时期增加4.1亿元,增长2.1倍。主要用于交通、电力、通信、商业网点、教学楼和职工宿舍、办公楼建设及企业技术更新改造。先后完成正确、正平、闾永、汝岳、正彭5条公路及真阳镇南环路、西环路、东大街、南大街、北大街、慎阳南北巷、金龙桥北巷、黉学路的修复工程。新增职工住房面积4万平方米。建成500吨冷库和肉联加工厂。开通5000门数字程控电话。新建皮店、闾河2座35千伏变电站,85个行政村,3.5万个农户用上电。“九五”时期,固定资产投入总额累计6亿多元。2000年,固定资产投资总额43000万元,比上年增长15.2%,是“九五”时期投资、成效最为显著的一年。投资2720万元建成淮河大桥,大修开龚路正阳至大林段,正确公路、明临路油坊店段。新建公路400多千米。加快县乡、乡乡及乡村公路建设步伐。完成县城街道“三纵三横”的旧城改造,修建县城道路10条、民巷20多条,建设各类专业市场和大型综合市场7个。2000年,投资1200万元,完成县城东西顺河街改造和西农贸市场的主体工程建设。共投资1亿多元,改造110千伏输变电线路。新建35千伏变电站1座。农网改造10千伏线路429千米,400千伏线路913千米。年供电能力6亿千瓦时以上。285个行政村实现村村通电。加大通信投入,铺设光缆,建立基站,数字移动通信基本实现无缝覆盖。

2008年全社会固定资产投资总额完成近30亿元,超过2006、2007两年的投资总和,是1978年的363倍。其中城镇固定资产投资17.2亿元,是1984年的524倍。2010年,完成全社会固定资产投资52.7亿元,比上年增长14.1%。其中城镇31791万元,比上年增长17.7%;农村20960万元,比上年增长9.3%。2011年完成全社会固定资产投资60.4亿元,比上年增长14.6%。2012年继续加大基础投入力度,全年完成全社会固定资产投资71亿元,比上年增长17.5%,是正阳历史上投资规模最大,增长速度较快的时期。是年,正阳县投资1.7亿元修建了县城至京港澳高速连接线。完成了永定线汝南至正阳县城段道路的大修改造和45千米高标准农村公路建设任务。实施了一批高标准农田、中低产田改造、小型农田水利、水库除险加固,农村安全饮水、110千伏变电站建设等民生基础建设重大项目。首次荣获全国农田水利建设先进县称号。

(六)交通邮电 1985年,全县公路通车里程434.2千米,其中省道113.4千米,县道90.2千米,乡道230.6千米。县城至乡镇大部分实现渣油路面。机动运输车辆3036辆,年货运总量24.3万吨,比1980年增长39.7%;客运周转量6544万人千米,比1980年增长1.16倍。邮电业务总量42.8万元,比1980年增长53.6%;交换机总容量2410门,比1980年增长38.9%。报刊发行也有较大幅度增长。

1996年实施“七路二桥”工程,相继改修拓宽省道和县乡公路,建成江湾淮河大桥和岳城汝河大桥,向东连接国道106线,向西贯通开龚路,正阳“东门不开,南门不畅”的半封闭式的交通状况成为历史,形成以明临路和开龚路为主轴的四通八达的交通网络。2000年,全县民用汽车拥有量2156辆。公路客运周转量12039.4万人千米,货运周转量6214.5万吨千米,分别是1986年7265.59万吨千米和1442.67万吨千米的1.66倍和4.31倍。

2006~2010年,全县交通项目建设累计完成投资3亿多元,全县公路总里程达到2500千米,其中农村公路2300千米,较“十一五”初新增公路880千米,各乡镇和行政村全部实现通油路。5年间,全县拥有营运性载货汽车510辆,比“十五”末增长30.1%,拥有营运客车317辆,全县客运线路43条,其中跨省班线7条,县内农村客运线路19条。至2010年年底,全县共建成四级客运站19个,招呼站90个,城乡公交车通车率100%。2012年正阳县各种运输方式完成货物周转2810644吨千米,货运量413万吨。旅客周转量179040万人千米,客运量373万人。2011年,全县公路总里程达2600余千米,各种运输方式完成货物周转303546万吨千米,货运量474万吨,旅客周转量193363万人千米,客运量410万人。

2012年,投资1.74亿元建成正阳县城至京港澳交通连接线,实现了正阳县城20分钟上高速的夙愿。干线公路全面实现“二级化”,永定线汝南至正阳县城段道路大修改造,45千米农村公路的高标准完工,进一步改善正阳县通行条件。

(七)邮电通信 1985年市话装机容量720门、用户234户,农话装机容量1690门、用户489户。1993年开通程控电话,到1998年,又相继开通2000门、5000门程控交换机和3个GSM基站,全县市话装机容量近2.7万门,每百人拥有电话近3部,移动电话用户72746户。各乡镇开通了程控电话,实现了村村通电话,乡镇全部实现微机联网。全年完成邮电业务总量3015万元,较上年增长64.4%,是1993年的17倍。

2000年,正阳县形成程控电话、无线寻呼、移动电话、数字微波传输等现代化通信网络。全县程控电话达45298部,移动电话从无到有,发展到7117部。

2006~2010年,先后开展普遍邮政服务、特殊通信服务、储蓄、代理保险、报刊发行、速递物流等业务。至2010年全县共有邮政储蓄网点13个,农村投资线路长达2072千米。全年完成邮政业务总量4127.4万件,比上年增长8.2%。综合业务收入达2634.35万元。较上年增长15.33%。固定电话用户达3.8万户;移动电话年末用户29万户,比上年增长17.9%。

2011年,全年完成邮政业务总量3172.6万元,固定电话用户达到2.1万户,比上年减少45%。移动电话年末用户30.66万户,比上年增长507%,是2000年7117客户的43倍。

(八)商贸 党的十一届三中全会后,商业体制进行改革,多种经济成分进入市场,城乡贸易大为活跃。1985年,正阳县有商业机构3828个,其中国营、合作商业503个,个体商业3325个;社会商品零售总额14542万元,比1980年的4831万元增长2倍,年均增长24.6%。1986~2000年,正阳县制定优惠政策,采取扶持、激励措施,放宽搞活商贸流通业,加快发展个体私营商业,至2000年共发展有证个体商户18120户,23839人。商贸流通体制改革步伐加快。国合商业打破原有行业界限,面向市场,自由选择,自主经营。到1993年年底,商贸流通领域建立批发贸易企业36个,其中国内商业企业4个(国有企业3个、集体企业1个),对外贸易企业28个(均为国有企业),物资供销企业4个(国有企业3个、集体企业1个),均属小型企业。建立零售贸易企业68个,均为国内商业企业。其中国有企业38个,集体企业30个,中型企业12个,小型企业56个。1986~2000年城乡兴建各类贸易市场49处(县级市场9处,乡级市场40处),商业服务网点800多个,其中国有商业网点210个。规模较大的有工业品市场、万宝聚市场、中原花生交易市场(又名西农贸市场)和汝南埠综合贸易市场等。

商贸流通服务业出现国有、集体、个体私营多种经济成分并存、多家竞争的局面。县城从20世纪90年代起开始出现各类专卖店、超市、连锁店、代理商等。各种经营企业采取物资配送、直销代理、联运、网上购销等经营方式。采取让利销售、打折销售、有奖销售、返季销售、送货上门、跟踪服务等促销手段。市场“三乱”治理力度逐渐加大,企业经营环境日益好转。商品贸易市场繁荣稳定,货源充实,购销两旺。2000年国内纯销售总额45759万元,是1986年13287万元的3.44倍。社会消费品零售73589万元,是1986年17762万元的4.14倍。批发零售贸易业零售总额中个体私营所占比重由1986年的11.39%上升为68.6%。餐饮业零售总额中个体私营所占比重由1986年的86.76%上升为89.14%。

2006~2012年,按照“扩内需、促出口、保增长、求发展”的工作思路,突出抓好万村千乡市场工程工作,家电下乡工作,生猪定点屠宰、酒类流通管理、成品油监督管理工作和商业网点建设工作,融达步行街建成使用,德裕量贩的崛起与发展,各类专卖店、连锁店、综合市场、专业市场遍布城乡,促进了正阳县流通、消费领域的繁荣。2006年全年社会消费品零售总额149578万元,2010年为297860万元,比上年增长18.4%,是2006年的近2倍。2012年全年社会消费品零售总额达412000万元,比上年增长12.08%,是2006年的近3倍。

三、社会民生

(一)教育 中共十一届三中全会后,教育事业进入良性发展时期。20世纪80年代,县财政对教育投入年均500万元,是70年代的2.5倍。1984年后,实行群众集资办教育,教育教学条件迅速改善。同时全面普及和发展小学教育、扫盲教育,初高中教育、职业教育及电大、函授教育等。并通过解决教师两地分居,为其家属办理农转非等,激发教育工作者的积极性,教育教学质量明显提高。至1985年,全县有中小学315所,在校生14.46万人,适龄儿童入学率达到86%。

1986年后教育事业受到进一步重视,通过狠抓“普九”工作和教育教学质量,全县基础教育、职业教育成人教育都有新的进展。为改善办学条件,举全县之力,集千万元之巨,使新高中(正阳高中)如期建成。至2000年,全县累计集资、筹款1亿多元,新建教学楼139幢。全县各级各类学校总占面积达319.7万平方米,建筑面积57.02万平方米。90%以上的村级小学都盖上教学楼。2000年,顺利通过省政府“普九”验收。

2006~2010年,学前教育、基础教育、高中教育、职业技术教育、特殊教育及成人教育等各类教育事业协调、均衡发展。至2010年年底全县共有各类学校288所,教职工7587人,在校生169283人。小学初中普及率由2006年的86%和65%,上升至2010年的100%和98%。中招成绩连年稳居全市第一;高考成绩5年跨越5大步。进入本科线人数分别为828人、1165人、1596人、1804人、2261人。职业中专招生规模、高考对口升学连续5年保持全市前列。2011~2012年,正阳县坚持教育优先发展,加大对教育的投入,提高办学质量,促进各级各类教育事业继续协调均衡发展。2012年,投入1148万元,实施薄弱学校改造工程,对正阳二中,陡沟中心校、铜钟中心校进行扩建,对薄弱学校教学仪器和设备等进行更新和增添。投入资金902万元落实中小学校安工程等规范项目学校24个。投资479万元完成“班班通”二期工程。浙江温州客商出资兴建的国际育英学校已粗具规模,集幼儿园、小学为一体的育德实验学校建设基本完成。2012年普通高招进入本科人数达到3053人,位居全市第二名,连续8年刷新历史纪录。全县中小学太极拳普及“电子白板教学”均走在全省前列。职业中专对口入学连续两年全市第一。国示范性职业中专,职业教育再创省级“职教强县”。

(二)科技 1978年,县球铁厂“球墨铸铁的研究与应用”等5项科研成果,分别获全国科学大会奖和省重大科研成果奖,农业、卫生等行业几十项科研成果获地区以上成果奖。到1985年,全县拥有各类专业技术人员419人,其中初级以上职称的科研人员300多名,13项科研成果获省三级以上成果奖,16项获地区成果奖。科技普及和技术引进工作也取得进展。1980年引进麦良种“宛7107”10万千克种植推广,亩产达350千克~450千克,较正常年份增产35%左右。1986~2000年,正阳县实施科教兴县战略,从战略高度推进科技事业的全面发展,争创全国科技工作先进县。在农村,大力推广优良品种等10项增产技术,实施“沃土计划”,推进农业高科技开发,涌现出一批科技示范先进乡,建立2000多处科技示范点。在企业,加大技术引进力度,加快企业更新改造和新产品开发步伐。到2009年年底,全县拥有各类科技人才1.1万多人,为“科技兴县”打下坚实的人才基础。1998年以来,共获地区以上科技进步奖35项,顺利通过全国科技进步考核,成为全国科技工作先进县。科技进步在全县经济增长中的贡献份额由1987年的23%,增长到2000年的40%。

2006~2010年,制定《正阳县“十一五”科技发展规划》,通过抓科技进步与创新,全县共有59项科技项目分别列入省、市、县科技发展计划项目,研究开发新技术、新工艺103项。培育高新技术产业7家,高新技术产品发展到13个,累计完成高新技术工业产值5.4亿元。开发工业新产品12个,取得科技成果24项。申请专利89件,专利授权达63件。培育民营科技企业24家,其中年技工贸总收入超500万元的7家,3家民营企业被河南省科技厅认定为省级民营科技企业。共组装农业高产高效栽培技术模式46项,实施省、市科技攻关项目14项,引进农作物新品种80多个,转化、推广农业先进实用技术220多项,59项农业重点项目取得丰硕成果。培育科技富民强县乡镇6个,科技示范园区24个,科技示范户1850户。累计举办各类科技培训班630多期,培训各类人员30多万人次。科学技术在全县的普及推广,有力地促进了生产力的发展。到2010年年底,科技进步对经济发展的贡献份额达到46%,高新技术产业增加值占工业增加值的比重达到18%,主要农作物良种覆盖率达到95%以上。

(三)文化 1985年,正阳县有乡级文化站21个,影剧院9个,电影放映队96人,个体放映户74个;其他文化设施也都有所增加。群众文化日趋活跃。1986~2000年,组织开展“广场文化”和“文化下乡”等活动,丰富全县人民群众文化生活。广播电视事业得以长足发展。完成广播电台、电视台、有线电视台的建设,电视信号覆盖全县,实现了村村通广播电视。2000年,全县有线电视用户7400户。

2006~2010年,正阳县公共文化服务体系建设突飞猛进,文学艺术创作硕果累累,群众文化活动丰富多彩,文化遗产保护成效显著,文化产业发展方兴未艾。期间,建成县级文化信息资源共享中心1个,基层服务点150个;建成乡镇文化站15个,农家书屋48个,基本上实现“县有图书馆、文化馆,乡(镇)有文化站”的建设目标。共创作戏曲、小品等艺术作品50多个。县剧团和16个民营演出团体每年演出200多场(次)。新编古装戏《伉俪剑》、现代戏《雏凤凌空》等剧本分别荣获驻马店市新创艺术作品二等奖,并被选入参加河南省2010年优秀剧本奖。全县共举办广场文艺晚会近200场次,演出各类项目600多个。组织“送戏下乡”演出95场(次)送图书下乡近50多次。

2011~2012年,正阳县加快推进文化建设和文化惠民工程,先后创作小品《三代恩怨》《回乡青年》,戏曲《巧遇良缘》《慈母的心》,其中县文化馆熊华民创作的电视专题片《李传清和他的木版年画》在县电视台连续播放7天,获得好评。广场文化活动形式多样,开展主题文艺演出、皮影戏展演、舞蹈乐器大赛和数字电影放映等各种广场文艺演出25场,观众达8万人次;在文化馆成功举办刘静河书法展、李生泉美术展、省级非物质文化遗产德胜祥木版画展和舒燕、邹明乾泥塑展等。至2012年全县每个行政村都建成农家书屋,为91个行政村配送了图书报刊。重视文化遗产保护和管理,加强付寨闰楼商代古墓群的保护工作,黄叔度纪念馆已完成建设并免费开放,打造正阳文化品牌;推荐申报“泥人杨”和“泥塑作品”参加河南首届民间艺术展,获省文化厅优秀作品奖。

(四)卫生 1985年,正阳县有医疗机构38个,卫生技术人员587人,病床754张。2000年,全县拥有医疗机构37个,病床900张,卫生技术人员1140人。病床数和卫生技术人员数分别是1985年的1.1倍和1.8倍。其中县级医院3所,病床413张,卫生技术人员532人。农村卫生院21所,病床481张,卫生技术人员444人。医疗设备更新加快,难度较高的手术可在县内进行。2006~2010年,正阳县卫生事业发展加快。2010年年末,全县拥有医疗机构311家,其中县级医疗机构8个、乡镇级卫生院21所,村级卫生室282个。共有医疗卫生技术人员1370人,其中高级职称71人,中级职称216人,乡镇卫生院均配有B超、X光机、生化检查设备等。中心乡镇卫生院和部分乡镇卫生院还配有多数心电监护仪、彩超、呼吸机、麻醉机,能承担中、下腹部外科手术。县级医疗机构除常用医疗设备外,还拥有螺旋CT、数字化CR机、500毫安X光机、腹腔镜、电切镜、多功能电脑高频电刀、全自动生化分析仪等大型先进医疗设备。

(五)社会保障 1980年起正阳县开展扶贫工作,至1985年共投放扶贫款41.3万元,脱贫户达811户。1982~1985年全县兴办4所村级敬老院,入院孤寡五保老人达44人。1992年,开展用工求职登记、职业介绍、信息收集、劳动政策咨询、职工档案托管等就业指导服务。至2000年,共接受7629人求职登记,提供再就业信息1700条,组织2万人次接受职业指导,将1980人介绍到就业岗位,中介成功率70%。从2006年开始,正阳县实施积极的就业政策,全方位促进失业下岗人员再就业,至2010年全县共发放失业保险金1147.5万元,累计新增就业岗位28770个,新增农村富余劳动力转移就业5.6万人。城镇登记失业率年均1.3%。

1986年,对劳动合同制工人、全民企事业单位固定职工、集体企业固定职工实行社会养老保险和退休费用社会统筹。1995年,参加劳动合同制工人社会养老保险的单位245个6556人。2000年,参加劳动合同制工人社会养老保险的机关、事业单位86个2560人。年征集社会养老保险基金360万元。

2012年全县民生领域支出18.8亿元,增长43%,占地方公共财政预算支出的76%。全年农村公路完成投资6659.02万元。争取资金2120万元,解决项目区7万人安全饮水问题,连续获省级饮水安全示范县。为高中、职专在校贫困学生发放国家助学金457.36万元,为义务教育阶段初中贫困寄宿生和小学贫困生发放生活补助金额424.6万元。保障性住房建设2011年全县开工3个项目2438套。2012年扶贫开发总投资财政资金1873万元,10个重点贫困村整村推进任务、到户增收项目、扶贫科技项目、老促会项目以及贫困劳动力培训转移工作顺利完成。

2012年全县共发放小额担保贷款4943万元,完成全年目标任务109%,累计扶持4510名失业人员实现自主创业。强化再就业服务,城镇新增就业9062人,完成全年目标任务197%。下岗失业人员再就业3723人,完成全年目标任务195%,城镇登记失业率0.5%。

2012年,全县城镇基本养老保险、城镇基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别达到1.69万人、10.2万人、3.25万人、2.29万人、1.32万人。征缴企业养老保险费8977万元、城镇职工医疗保险费3215.6万元、失业保险费303万元、工伤保险费206万元、生育保险费60.3万元,全部超额完成目标任务。城乡居民社会养老保险实现全覆盖工作,应参保人数44.4万人,实际参保人数40.5万人,参保率91.2%,位居全市第二名。城市低保人均月补差标准由每人每月72元提高到每人每月87元。累计支出城市低保金2693万元,累计求助15万人次;累计支出农村低保金4108万元,累计救助40万人次。

(六)人民生活 1978年农民人均收入90元,城镇居民人均收入166.51元。1985年农民人均收入316元,比1978年增长3.5倍;城镇居民人均收入681.60元,比1978年增长4.1倍多。2000年全县农村居民人均可支配收入2090元,比1985年增长6.6倍。城镇居民人均可支配收入3760元,比1985年增长5.5倍。2012年农民人均可支配收入达6600元,比2000年增长3倍多,城镇居民人均可支配收入达1.52万元,比2000年增长3.3倍。1978年,城乡居民存款374万元,1985年3307万元,是1978年的8.9倍;2000年城乡居民存款余额98727万元,是1985年的近30倍。2011年城乡居民存款余额745404万元是2000年的7.4倍。

1986年,城镇居民人均生活消费支出为688.4元。1992年,人均生活消费支出1167.8元,比1986年增长69.63%。1995年,人均生活消费支出1973.9元,比1986年增长1.87倍。2000年,人均生活消费支出3144.7元,比1986年增长4.57倍。城镇居民消费结构相对稳定。食品消费一直占生活消费支出的第一位,但比重呈下降趋势。食品消费占生活消费的比例(恩格尔系数),1992年56.15%,2000年39.34%。

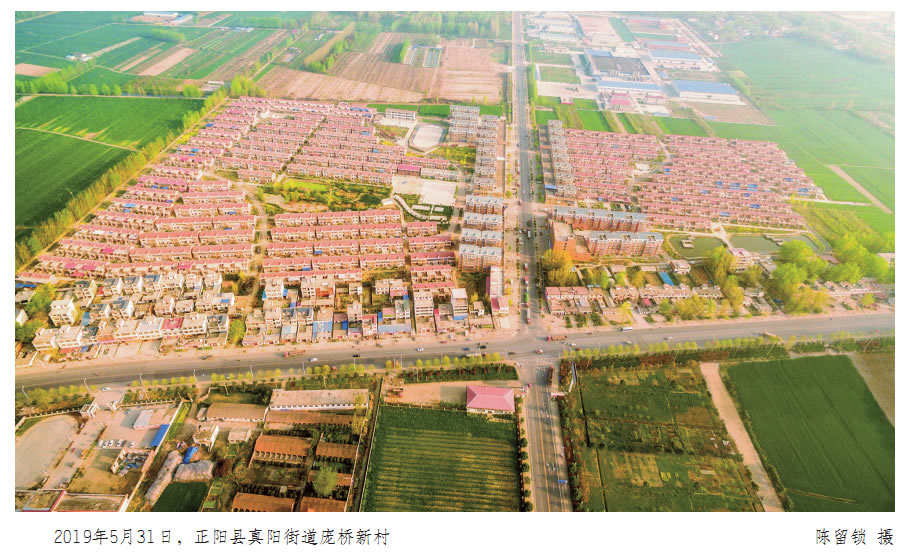

进入21世纪后,随着经济的发展,城乡居民收入的不断增加,城乡居民生活水平提高很快,从改革开放初期解决温饱,到现在“吃的讲营养,穿的讲式样,用的讲高档,住的讲宽敞”的初步小康,小轿车、空调、电脑已进入寻常百姓家。2011年,城镇居民人均可支配收入13477元,比上年增长14.6%,扣除物价影响实际增长8.9%,城镇居民人均生活消费支出9498元,比上年增长12%。农村居民人均纯收入5756元,比上年增长20.6%,扣除物价影响实际增长14.9%;农村居民人均消费支出4041元,比上年增长11%。城镇居民家庭恩格尔系数为35.9%;农村居民家庭恩格尔系数为39.7%。