第二章 遂平县

一、境域概貌

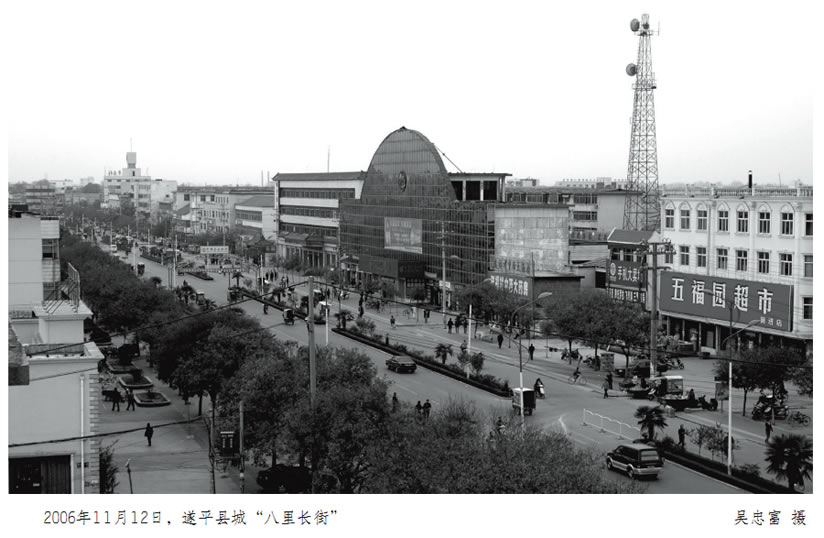

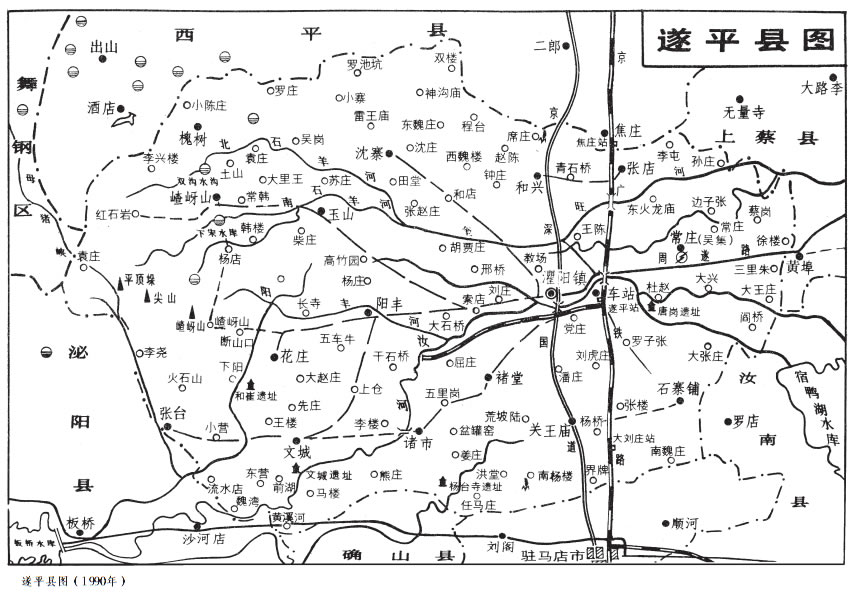

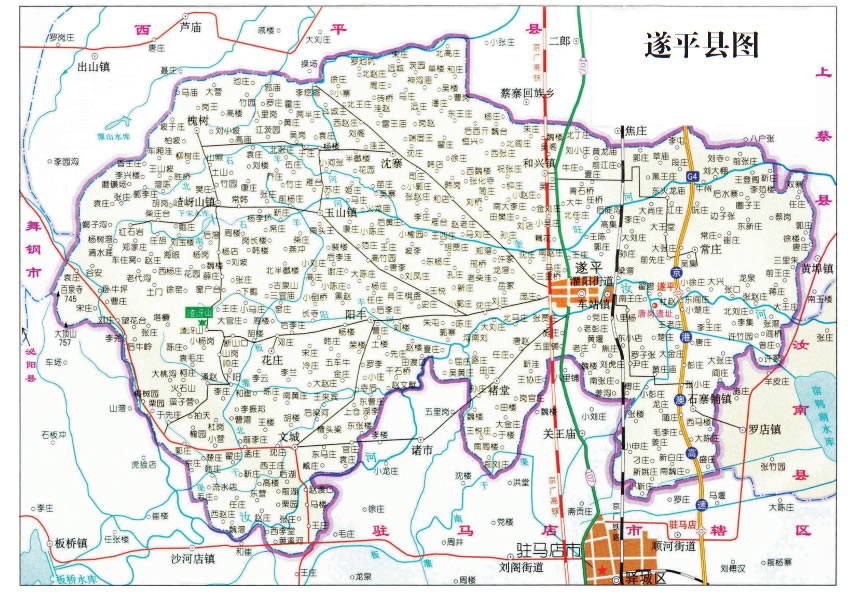

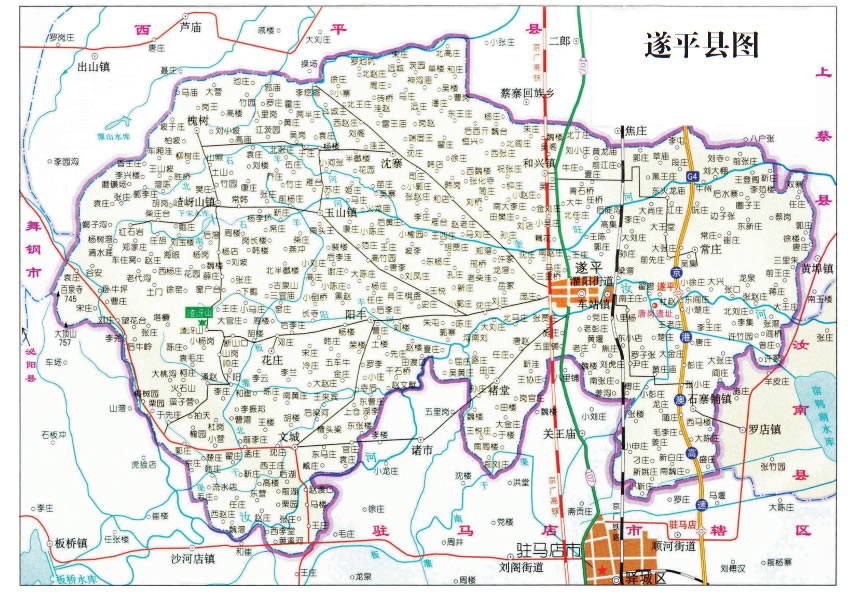

遂平县位于驻马店市中北部。地处北纬32°59′~33°18′,东经113°37′~114°10′之间。东与上蔡、汝南县为邻,东北距上蔡县城29千米,东南距汝南县城38千米;北与西平县接壤,北距西平县城26千米;西与舞钢市、泌阳县毗连,西北距舞阳县城49千米,西南距泌阳县城79千米;南与驻马店市、确山县交界,距驻马店市区19千米。东西长51千米,南北宽33千米,总面积1080.2平方千米。2000年人口606284人,汉族占总人口的99%,其他少数民族有回族、彝族、满族,占总人口的1%。2012年,全县辖1个产业集聚区,灈阳、车站、莲花湖3个街道,玉山、石寨铺、嵖岈山、和兴、阳丰、沈寨6个镇,常庄、褚堂、文城、花庄、槐树5个乡及嵖岈山风景区管委会、凤鸣谷风景区管委会,204个行政村(居委会)。2012年底总人口554849人,城镇化率33.90%。

遂平县属亚热带向暖温带过渡的大陆性季风型气候,光、热、水气候资源比较丰富,过渡性气候特性比较明显。年平均气温15.3℃,年平均日照2109.6小时,年平均降水量873.3毫米,无霜期226天,最长年份285天,最短年份196天。境内自然资源较丰富,西部山区蕴藏着铁、铀、钼、铝矾土、水晶石、大理石等矿产资源。水资源十分丰富,有中小型水库20多座,每年可供利用的地表水、地下水资源6.12亿立方米。盛产小麦、玉米、花生、芝麻、烟叶等作物,享有“中原粮仓”之美称,肉牛、粮食、花生、烟叶、提子、西瓜、药材等种养基地已构成遂平县农业产业化的崭新格局。

遂平县旅游资源丰富,景观较多,门类齐全,价值较高,分布紧凑,具有发展旅游业的优势。20世纪80年代后,随着产业结构调整,遂平县高度重视旅游业,旅游资源得到较好开发和有效管理。1986年,遂平县投资修复嵖岈山包公庙、南八卦亭、魁星楼等。1987年10月,嵖岈山风景区被河南省人民政府定为首批省级风景名胜区。1992年10月电视连续剧《乾隆三上嵖岈山》在嵖岈山景区拍摄。1998年10月,《西游记》摄制组由著名导演杨洁带领国家一级演员六小龄童等众多明星到嵖岈山景区,完成《西游记》(续集)4集拍摄工作。先后开发龙天沟风景区、凤鸣谷风景区、嵖岈山卫星人民公社旧址等。2000年到遂平的游客达20余万人。2011年全年接待中外游客量达到210万人次,旅游门票收入4507万元,旅游综合收入达到3.2亿元,分别较上年增长32%、31%、25%。2012年全县实现旅游总收入2.4亿元,增长14.3%,接待游客212万人次,增长14.6%。

遂平县历史悠久,文化底蕴深厚,人才辈出,近代特别是中国共产党成立以来,古老大地群星灿烂,涌现出海军中将田震环,少将柴成文、魏纪章,正军职干部王朝平,军级干部黎钊(李保庆)、肖鹤、徐响、王泽甫,省部级干部李建安、王操梨、李乐之、刘效白、何文钦、吴泽芳,科学家任玉岭,著名画家魏紫熙等知名人士。

二、改革开放

1978年后,遂平县克服过去计划经济的束缚,实施开放带动战略,扩大对外开放,广泛开展区域经济技术合作和招商。在经济领域,围绕建立社会主义市场经济体制,深化农业、工业、商贸流通和财税体制改革,推动生产发展,实现经济繁荣。推进调控体制改革,实现政府管理经济由过去单纯依靠行政到综合运用行政、法律、市场等手段的根本性转变,促进全县经济的持续、快速、健康发展。

农业经济体制改革,完善土地联产承包责任制。1978年后,遂平农村实行经济体制改革。1982年,全县实施联产到户生产责任制,即在生产资料(包括土地)仍属集体所有制的前提下,把土地按劳力或按人均分配到户,统一耕种,分别管理,分别收获。在分配上,由原来的“三留”(口粮、种子、饲料)和粮食全部交国家、集体变为“交够国家的,留够集体的,剩下全是自己的”。随着改革深入,全县普遍实行家庭联产承包责任制。农民在自己承包的土地上,根据生产合同,因地制宜,自行种植。农民家庭为最基础的生产单位和经济核算单位。土地3年一调整,每次调整时按总耕地面积的5%预留机动地,用于解决土地调整期间农户添人添地、去人去地的问题。1988年8月,下发《遂平县调整土地意见》,进行第二轮土地延包,向全县农村印发13万份农村土地承包合同书和13万份农村土地经营权证书。通过试点,全县225个行政村、13459个村民组农户签订为期30年的延长承包合同。

林业产权改革。遂平县80年代保存乡村林场78个,总面积3375公顷,有林地面积1830公顷。1988年6月,遂平县印发《关于加强林地保护和管理的通知》。1998年5月,实施沿国道107线经济林发展规划,国道两侧延伸50米内,发展经济林240公顷,其中林果13公顷,干果40公顷,药用经济林40公顷。2000年,部分乡镇对平原林网及“四旁”(路旁、沟旁、河旁、渠旁)绿化,由乡镇政府或集体统一出资,购苗栽植后承包给群众进行管理,政府要生态效益,经济效益给群众,调动群众造林管林的积极性。2000年年末,耕地实现农田林网化面积达3.6万公顷,占适宜林网化面积的53%,绿化村庄1590个,村镇绿化率达74%,“四旁”绿化达94%,林木覆盖率达13.2%。初步形成比较稳定的绿色工程,在防风、改善气候,保障农业高产、稳产和提供林材果品,繁荣农村经济等方面发挥重大作用。

水利管理体制改革。20世纪80年代,遂平农田水利建设缓慢,配套工程较差,管理制度不健全。仅有小型二类水库14座,实际灌溉面积不足0.67万公顷,水面利用率只有20%~30%,主要是利用库灌、井灌、站灌、喷灌、坑、塘、堰、坝灌溉。农村实行联产承包责任制后,受水利工程配套落后、投资不足的制约,国家、集体对水利工程设施管理不能适应市场经济条件下的农村经营体制,农民对已建水利工程设施只用不管,对在建的水利工程或配套设施积极性不高,部分农户只顾个人眼前利益,乱开乱挖,更甚者因修缮或一些其他建设工程,造成人为损坏或拆除水利配套设施,致使联产承包前国家、集体兴建的水利工程不同程度遭到破坏,全县仅有的有效灌溉面积锐减。1990年对库、塘、堰、坝、堤、渠等水利工程管理实行承包责任制,明确责、权、利关系,强化管护。1994年,遂平县被确定为河南省黄河以南平原开发地区,1996~2000年实施银行贷款发展平原机灌项目区,实行谁投资,谁管理,谁受益。2000年,板桥灌区诸市、文城、褚堂、关王庙、张台等乡引用世行贷款项目进行斗、农渠田间工程配套,新增配套灌溉面积0.4万公顷,发展节水灌溉0.3万公顷。

工业企业制度改革。中共十一届三中全会后,遂平县对全民所有制工业企业进行调整,工业管理逐步实行党政分开,主要推行以厂长负责制为主的各种岗位责任制、经济承包制,工人的收入和工厂的生产挂钩,实行责、权、利相结合的管理制度。集体企业恢复“独立核算、自负盈亏、多劳多得、浮动工资、民主管理”的传统管理方式。1980年后,二轻集体企业和乡镇企业,彻底打破“大锅饭”“铁饭碗”,推行超定额计件分成制、成本分成制、包干制等经济责任制。1986年,继续扩大企业自主权,把企业的产、供、销、人、财、物等方面的经营决策权和管理权放还给企业。开展企业厂长负责制和任期目标责任制试点。1987年,按照“包死基数、确保上缴,超收多留,歉收自补”的原则,全面推行厂长负责制和任期目标责任制,确立厂长在企业的中心地位,对企业经营管理负全责。企业内部实行以承包为主的多种形式的经济责任制,明确责、权、利;分配上突出效益工资,实行多劳多得,不搞平均主义。1987~1991年,完善企业承包经营机制,采取税利基数递增包干,超额分成;盈利全留、亏损自负;定额补给,减亏全留;核定基数、逐步递减,确保上缴、超额分成、歉收自补;核定基数,逐步递增,税金返还、利润全留等不同承包方形式。对已实行承包经营责任制且经营状况较好企业,引入风险机制,实行全员风险抵押承包经营。全面推行企业职工工资总额与企业效益挂钩,使企业的经济效益同职工的切身利益紧密联系,对虽已承包但不能完成合同规定责任目标的亏损企业、资不抵债企业、濒临亏损边缘的低效企业,由资产所有者终止合同,面向社会公开招标选拔厂长或实行企业间优化组合。1987年7月,与一工局等63家企业签订为期3年的经济承包合同。1990年4月,对承包合同较好的15家企业22名厂长(经营者)给予晋升一级工资奖励。1991年,实行厂长责任制和任期目标责任配套改革,按照“层次少、人员精、运转灵”的原则,设置企业内部机构,打破干部、职工身份界限,破除干部终身制,进行劳动优化组合。推行、完善企业工资总额与企业经济效益挂钩的办法,企业有权根据本身经济运行情况,确定工资形式和奖金办法。1992年,深化企业内部改革,人事制度建立能上能下的干部管理制度,各级管理人员实行聘任制。1996年,完成第一批试点企业的改革工作,对第二批试点企业进行改制。1997年,对已进行改制的5个股份制试点企业总结经验,对9个县办骨干企业,实行抵押承包;对部分盈利企业推行股份合作制;对亏损企业进行嫁接改造或兼并;对资不抵债企业,以售为主,放开放活。1998年4月,制定下发《深化企业改革工作实施方案》,重点对乡及乡以上国有、集体工业企业进行改革。是年末,工业企业改制面达到96%,其中股份制、股份合作制改造20家,竞价拍卖3家,租赁2家,兼并1家,破产1家。2011年年底,对线材厂,砖瓦厂、友利公司、轴承厂、制革厂进行企业改制;印刷厂、啤酒厂已进入破产程序;完成制革厂70多名企业职工安置补偿。2012年,全县150家规模以上工业企业完成工业增加值36.6亿元,同比增长25.5%;完成总产值146.9亿元,同比增长26%。实现营业收入125.2亿元,同比增长34.1%;实现利润4.7亿元,同比增长26.2%;上缴税金1.7亿元,同比增长20.2%。

流通体制改革。1986年后,随着国家经济体制改革重心由农村转向城市,县内商贸系统的体制改革逐步展开,1984年,全县18个小型商业门店实行国家所有、集体经营、照章纳税、自负盈亏的管理办法,其余门店则实行浮动工资加奖励的分配办法。1985年4月全面取消生猪收购和鲜蛋计划调拨,除汽油、煤油、柴油、原盐、铅丝、圆钉、硫黄块等继续实行计划调拨外,其他商品经营基本放开。1986年,对商业仓库实行业务、财务、物价、保管、采购、调拨“六位一体”责任制,责利挂钩,增强职工责任感。1987年,根据《全民所有制企业经理厂长工作条例》,商业企业开始实行经理(厂长)负责制,确立经理(厂长)在企业中的法人地位,对企业负全责。1988年,商业系统全面推行目标管理和抵押承包,各公司(厂)与商业局签订目标责任书,收缴风险抵押金。1990年,将商业系统23个国有“三小”企业(小市场、小夜店、小餐饮)全部收归主管局统一经营管理。1990~1991年,市场疲软,销售不畅,效益大幅度下降。1991年,商业首次出现全行业大幅度亏损。1992年商业改革本着“政府放权、企业严管、放而有度、活而有序”的原则,推行经营、价格、分配、用工四放开。1993年,商业推行以“两保、六自主” (“两保”即保证国家利税上缴和企业利润及管理费上缴,“六自主”即自由结合,自筹资金,自主经营,自负盈亏,自我约束,自我发展)为主要内容的国有民营改革。至1994年,全县商业132个小型门店、柜组全部推行国有民营。

粮食系统体制改革。1985年起取消粮食统购,实行合同定购,合同由基层粮管所直接对农户签订。农户在完成合同定购任务后,余粮可自由销售,粮食部门按照国家政策以高于合同定购价的价格加价敞开收购农民手中余粮。1986~1993年国家对粮食实行“统购统销、超购加价、购销平议”,价格“双轨制”期间提出“本业为主,多种经营”的战略方针。1993年4月粮食购销价格放开,结束城乡居民40年的凭票、凭证、定量、定点口粮供应办法。1995年实行“两条线运行”的流通体制改革方案,将政策性经营与商业性经营分开,提高粮食企业参与市场竞争的能力,实现由分配管理型向经营服务性转变,粮食企业步入社会主义市场经济轨道。1988年,全面推选和完善经营承包责任制,对粮食购销实行“三统一”(即制定统一购销价格,实行统一管理,采取统一申报运输计划)。进入90年代,全县粮食管理所和局直各单位开展“两代一换”业务(代农储存,代农加工和兑换业务),取缔个人经营粮油,粮食商业以“拓宽经营领域,大力发展多种经营”为中心,发展以库院养殖、种植为主的“库院经济”。1992年,按照“政企分开,两权分离,自主经营,自负盈亏,自我约束,自我发展”的要求,提出“三统、三分、四放开”的改革方案(统一领导、统一纳税、统负盈亏;分级管理、分级核算、分级承包;经营、价格、用工、分配放开),并组建粮油贸易集团公司,推行“三制”(干部聘任制、全员劳动合同制、岗位技能工资制),逐步从管理型向经营型转变。2000年,粮油经营实行“六统一、五挂钩”(统一收购指导价、统一质量标准、统一存储、统一销售价格、统一调运、统一资金结算;目标、工资、奖惩、评先、岗位五挂钩)。

财政体制改革。1986年,根据 “划分税种、核定收支、上缴递增、补助递减、分级包干”的财政体制,对各乡、镇实行“核定收支、总额分成、基数补助、超支不补、一定一年”的财政管理体制。是年4月,开始全面实施折征代金办法,每千克应税额为0.408元,农业税征收实行重大改革。1988年,制定县对乡、镇财政管理体制,即核定收支、增收分成、创收自主、节约归己、超支不补、一定三年。1990年2月,对各乡、镇实行“分收管理、核定收支、增收全留、超支不补”的财政管理体制。是年3月,对部分企业分别制定“上缴利润、基数包干、超收分成,上缴利润、递增包干、超收分成,上缴利润、定额包干、超收分成”等不同形式的包干经营责任制,把企业归还贷款,实现利润、固定资产保值、增值引入承包合同,增加政策透明度,发挥企业与职工的积极性。1992年,将财政局原所属17个财政所移交各乡、镇政府统一管理,办理人事、财政、固定资产等移交手续。1994年实施分税制财政管理,以1993年年底财政收入为基数,将全额消费税和75%的增值税上划中央财政。1999年,全县以张店乡试行“零户统管”模式加强财政和财务管理,在全县各乡镇积极推广。是年5月,各乡镇区财政所所长由县财政局垂直管理。2000年9月,修正县对乡财政“划分税种、核定收支、定额上解(或补助)、增收全留、短收自补、自求平衡”的管理体制,乡镇范围内的地方财政收入,原则上全部作为乡镇固定收入,农业税、农业特产税全部下划至乡镇,县级不再参与分成。县直国有工业企业及其下发企业所缴的各种税收属县级收入。

税收体制改革。1986年,县税务局隶属于驻马店税务局,实行垂直管理,下辖按县属行政区划设立的17个乡镇税务所和1个县直征收处。1994年9月,县税务局分设为县国家税务局(下称“县国税局”)和县地方税务局(下称“县地税局”)。1986年后,税收制度由过去单一的税收结构,转变为以流转税和所得税为主体,其他各税种相配合的多税种、多层次的复合型税制。1995年,税收征管提出“两个转移”(向征管转移,向基层转移),分税种、分行业制定不同征管办法,对屠宰业实行“统一定点屠宰、统一检疫、统一征税费、分散经营”的“三统一分”管理办法;对建筑业实行从计划投资、到基建承包、施工等各环节跟踪管理的办法;对屠宰税、印花税实行有关部门代扣代缴的管理办法等

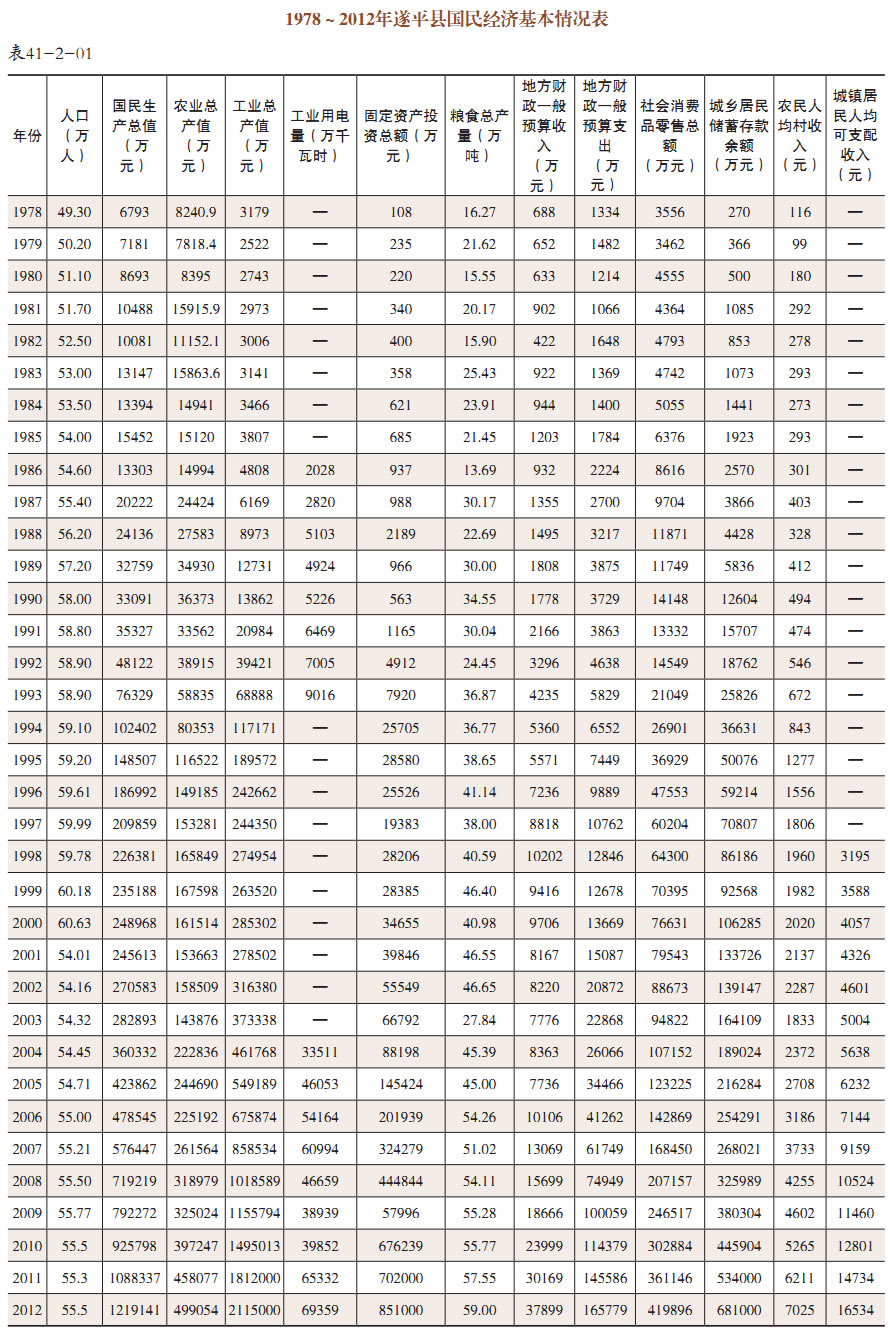

三、经济发展

(一)农业 1978年后,农村实行经济体制改革。1982年,遂平县农村普遍实施联产到户生产责任制,农民生产积极性大增,粮食产量不断提高。1983年全县粮食总产达到25429.5万千克,创历史最高纪录。农业总产值15863.6万元,为中华人民共和国成立后最高纪录。1985年粮食总产21445.5万千克,农业总产值比1949年增加4倍。

农村实行家庭联产承包责任制后,遂平县农民自发组织起一些经济联合体。关王庙乡熊楼村1985年9月11日由101户桃农自己组建第一个经济联合体—黄桃联合社,为桃农传授黄桃栽培技术,帮助推销黄桃产品,提供黄桃系列服务。当年帮助桃农销售桃苗20多万棵,嫁接果树90万棵,培训技术人员300多人次,销售黄桃17.5万千克,户均收入千万元以上。之后,阳丰乡成立西瓜联合社,张店乡成立竹编联合社。1986~2000年,遂平县发展农业、搞活农村经济、调整优化农村产业结构。农业开发先后实施黄淮海平原开发、粮食基地县建设、世行项目建设等项目。全县农业综合开发2.7万公顷,生产条件不断改善,农业生产效益明显提高。1986年全县农业总产值14994万元,1996年升至14.92亿元,2000年达16.15亿元。2000年粮食总产量40.9万吨,是1986年13.69万吨的2.99倍。山、水、田、林得到综合治理,荒山绿化面积1.1万公顷,林业育苗累计0.3万公顷,新修农渠162条,长99千米,配套桥、涵、闸等各类建筑物1600座,新增灌溉面积0.4万公顷。1986年,遂平县被确定为全国“肉牛商品生产基地县”,畜牧业生产得到较快发展。是年底大牲畜存栏达11.16万头,山绵羊存栏9.3万只。2000年大牲畜存栏13.21万头,其中牛存栏12.79万头,山绵羊存栏20.63万只。1986年全县农业机械化总动力15.77万千瓦。2000年机械总动力达47.53万千瓦,耕、种、收初步实现机械化。

2001年,农村经济稳步发展。全县全年共实现农、林、牧、渔业产值177600万元,比上年增长4.6%,种植业战胜严重旱灾创历史最好年份,全年粮食总产量465452吨,比上年增长13.6%,其中夏粮279091吨,增长26.8%。经济作物产量均有增长,全年棉花1081吨,比上年增长14.9%;油料产量32108吨,比上年增长14.8%;烟叶产量1647吨,比上年增长11.4%。

2002年,种植业生产获得好收成,全年粮食总产量4655万吨,比上年增长17.4%,其中夏粮2444万吨,增长2.3%。全年棉花产量767吨,比上年减产13.9%;油料产量248万吨,增长2.7%;烟叶产量1290吨,减产21.7%。

2003年,由于严重的洪涝灾害,农作物大幅度减产,全年粮食总产量278438吨,较上年下降40.3%。其中夏粮198824吨,下降18.7%。全年棉花产量257吨,减少66.5%;油料产量12493吨,下降49.4%;烟叶产量667吨,减少48.3%。

2004年,种植业结构发生变化,粮食作物种植面积扩大。全年粮食作物种植面积90199公顷,比上年增加2411公顷。种植业生产全面丰收。全年粮食总产量453851吨,比上年增长63%,创历史最高水平。油料总产量19730吨,增长57.9%;棉花总产量434吨,增长68.9%;烟叶总产量639吨,下降4.2%;蔬菜总产量121573吨,增长57.4%。

2005年,农村经济稳定发展。全年完成农林牧渔业总产值比上年增长10.4%。其中农业产值99140万元,林业产值1597万元,畜牧业产值140857万元,渔业产值931万元,农林牧渔业服务业2165万元,比上年分别增长13.2%、1.2%、8.5%、13.5%、5.7%。

2006年,全年完成农林牧渔业总产值264944万元,比上年增长10.5%。其中农业产值109778万元,林业产值1758万元,畜牧业产值149912万元,渔业产值1127万元,农林牧渔业服务业2369万元,比上年分别增长15.6%、0.2%、7.5%、14.4%、7.5%。畜牧业产值占农林牧渔总产值的比重为56.6%。

2011年粮食总产达到5.75亿千克,增长3.2%。畜牧业生产态势良好,新建规模养殖场35个,改扩建生猪标准化养殖场16个,累计建成规模养殖场区达到268个,规模饲养量占饲养总量的70%以上。完成畜牧业产值21.17亿元,增长7.4%。

2012年建成70万亩优质粮食生产基地、13万亩瓜菜种植基地。当年粮食总产量5.9亿千克,比上年增长2.5%,连续七年保持在5亿千克以上,被表彰为全国粮食生产先进县。

(二)林业 1978年后,遂平县一些人利用林业生产责任制尚未建立之机,乱砍滥伐集体树木,林业产值下降。1981年遂平县实行林业“三定”政策,印发林权证10万份,划定6万亩自留山,3万亩责任山,明确山权、产权的归属,林业生产逐步得到恢复和发展。1985年“四旁”植树826万棵,造林1.36万亩,育苗5284亩,林业产值上升到487万元。同时关王庙、褚堂两乡栽种黄桃树5000多亩。遂平县80年代全县保存乡村林场78个,总面积3375公顷,有林面积1830公顷。1986~2000年,开展大规模植树造林活动,平均每年完成封山育林600公顷,成片造林2万公顷,平原绿化在防风固沙、四旁绿化基础上,向多林种配合综合开发发展。1998年,实施沿国道107经济林发展规划,国道两侧延伸50米内,发展经济林240公顷,其中林果13公顷,干果40公顷,药用经济林40公顷。2000年末,耕地实现农田林网化面积达3.6万公顷,占适宜林网化面积的53%。绿化村庄1590个,村镇绿化率达到74%,“四旁”绿化达94%,“四旁”累计保存树木960万株,森林覆盖率达到13.2%。2001年全年完成造林面积362公顷,比上年增加13.1%,四旁植树300万株,育苗214公顷。2002年,完成造林面积3000亩,育苗面积3750亩,全年新增有效灌溉面积5万亩,新增旱涝保收田4万亩,小流域治理面积20平方千米。 2003年完成造林面积1898公顷,育苗217公顷,全年新增有效灌溉面积5万亩,新增旱涝保收田4万亩,小流域治理面积18平方千米。2010年,全县完成“四旁”植树120万株,完成造林2.4万亩,完善农田林网20万亩;完成林业育苗4297.3亩,其中用材林1032.3亩,经济林57.5亩,绿化苗木3207.5亩。2011年林业效益显著,完成造林1.4万亩,完善农田林网20万亩,完成林业育苗3281亩,实施森林管护面积3.8万亩。2012年,全年超额完成林业生态省工程项目建设任务,全县林木覆盖率达21.67%。

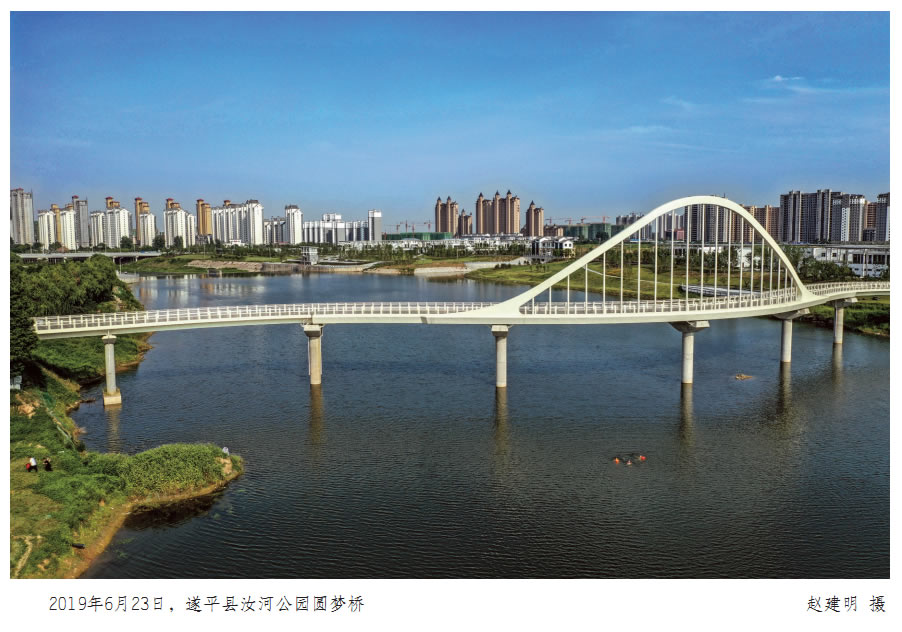

(三)水利 1978年,遂平农田水利建设速度慢,配套工程较差,管理制度不健全,仅有小型二类水库14座,实际灌溉面积不足0.67万公顷,水面利用率只有20%~30%,主要是利用库灌、井灌、站灌、喷灌、坑、塘、堰、坝灌溉。1985年全县共利用水利投资款4745.21万元,建中小型水库18座,汝河培堤43.74千米,奎旺河培堤52.66千米,建塘堰坝172处、提灌站109处、机井5028眼,有效灌溉面积55.37万亩(其中保灌面积23.5万亩),除涝面积22.4万亩,治理水土流失面积98平方千米。1990年,对现有库、塘、坝、堤、渠等水利工程管理实行承包责任制,明确责、权、利关系、强化管护。1993~1996年,全县完成干支渠建筑物工程300多座,实现两级配套面积1.13万公顷。2000年,板桥水库灌区诸市、文城、褚堂、关王庙、张台乡引用世行贷款项目进行斗、农渠田间工程配套,新修斗、农渠162条,长99千米,配套桥、涵、闸等各类建筑物1600座,新增配套灌溉面积0.4万公顷,发展节水灌溉0.3万公顷。2002年,新增有效灌溉面积5万亩,新增旱涝保收田4万亩,小流域治理面积20平方千米。2003年,全年新增有效灌溉面积5万亩,新增旱涝保收田4万亩,小流域治理面积18平方千米。2011年投入新农村建设资金2.26亿元,兑现各类惠农补贴资金1.03亿元,整修道路65.3千米,新增沼气池1080口,解决农村1.65万人的饮水问题。

(四)农业机具 1978年拥有大型拖拉机697台(其中链式拖拉机345台),手扶及小型拖拉机1130台,全县有90.8万亩可机耕地,机耕面积占91%。1985年全县大中型拖拉机发展到1479台,小型拖拉机3603台,机耕地57万亩。2000年全县100.5万亩耕地,机耕面积93万亩,机械化耕耙水平占可耕面积90%以上。2012年全县机耕面积120万亩,机耕率达99.8%。

1978年全县有播种机137台,机播面积7.6万亩。土地联产承包以后,由于地块变小,机播面积下降。1985年全县有播种机112台,机播面积4.5万亩。1986年全县小麦种植面积5.3万公顷,玉米4.3万公顷,机播小麦面积0.25万公顷,玉米基本上是人工点播。2000年全县小麦种植面积5万公顷,玉米4万公顷。小麦机播面积达97%左右。玉米机播半机播面积达90%以上。大豆、油菜大部分用机播也有用土耧播和撒播。当年,全县拥有播种机4900台。2012年,全县机播面积159万亩,机播率99.9%。

1978年后,在遂平农村架子车作为运输机具由于轻便省力、造价较低,便于短途运输,适于农户使用被广泛普及,铁轮牛车、胶轮马车多被淘汰。1985年全县架子车达8.9万辆,农用汽车由1963年的1辆,发展到1985年的141辆,汽车和拖拉机挂车共计2941辆。除交通不便的山区外,全县运输基本达到机械化或半机械化。1986年,全县拖拉机保有量5650台,2000年年底达24672台。农用三轮车1986年达350台,2000年达3500台。2012年,各种农用拖拉机达46543台(其中大中型拖拉机9035台,小型拖拉机37508台)。

小型收割机发展很快,由1979年的5台增加到1985年的1247台,机收面积占麦播面积的59%。1986年小麦半机收面积2.4万公顷。收获方式为小型拖拉机(20马力以下)配备割晒机,将小麦割后装运到晒场畜力碾打、拖拉机碾打或脱粒机脱粒,晒干入仓。玉米、大豆、油菜等作物为人工收获。2000年引进外省、区(主要为河北、山东等地)联合收割机进行“跨区作业”,单机日作业量80~150亩,作业效率较高,小麦联合收割收获面积达4.7万余公顷,小麦收获基本上实现机械化。小麦秸秆或收作饲料或直接还田提高地力。2000年秋季开始引进玉米联合收获机进行推广应用,实际作业面积较小,玉米、大豆、油菜等作物主要是人工收获。2012年,全县联合收割机1780台,机收面积141万亩,机收率84%。

1986年以后,随着改革的深入和农村经济的快速发展,农民对农业机械的投入逐渐加大,农业生产条件明显改善,农业生产机械装备水平显著提高。1986年全县农业机械总动力15.77万千瓦,2000年达到47.53万千瓦。2012年总动力达97.37万千瓦。机械植保、机械灌溉、农产品加工至2000年分别达4.5万公顷、2.4万公顷和55.80万吨。2012年,农业机械化已深入到农业生产的各个环节,耕整、排灌、植保、收获等主要农作物机械化综合作业水平为86%。

(五)工业 1978年,对全民所有制工业进行调整,先后关、停、并、转陶瓷厂、卷烟厂、塑料厂、机械厂、农修厂,各企业先后推出以厂长负责制为主体的岗位经济承包责任制,产品质量、经济效益、企业管理水平均得以提高。1985年,全民所有制工业企业增至19个,有职工3476人,年工业总产值2322万元,比1980年增长38.8%。全民所有制工业企业的主要产品有塑料皮革设备、合成氨、2.5吨挂车、预制建材、水泥、河沙、机制纸、石子、石灰等。1986年全县工业总产值4808万元,利润总额327万元。20世纪90年代,全县工业企业受国家产业政策影响,县属国有及集体企业不同程度出现停产、半停产,部分企业经济效益低迷、工人下岗,个别企业破产等情况下,连续出台多项政策,积极鼓励支持乡镇企业和民营企业蓬勃发展。1991年年底,全县乡镇企业发展到10969家,从业人员50482人,实现产值19577万元。1996年,县内第一批试点企业淀粉厂和制革厂的改制工作完成,开始对第二批试点企业轴承厂、线材厂、油厂进行改制。1997年企业实行内部制度改革,电业公司进行人事制度改革,造纸厂行管人员压缩了30%,水泥厂进行分配制度改革,白雪淀粉有限公司划小核算单位,收入向一线工作倾斜。1998年深化企业内部改革,打破干部、工人身份界限和固定工人、新招工人的界限,所有企业一律实行全员劳动合同制,推行劳动优化组合,建立职工竞争上岗、试岗、练岗制度,调动干部职工的积极性,增强了管理人员的责任心和事业心。1999年对亏损严重、资不抵债、生存无望的植物油厂和二纸厂依法破产。对无法正常生产的县制药厂,整体出售给北京博泰制药有限公司。2000年完成工业总产值285302万元,实现利润总额1726万元。全县限额以上工业企业完成产值93495万元,与1999年相比增长12.4%;完成工业增加值26908万元,与1999年同比增长11.5%,实现利润2019万元,上缴税金2512万元,同比增长0.9%。2001年,全县完成工业总产值316163万元,比上年增长12.1%。2011年,完成工业总产值179.3亿元,完成增加值47.3亿,分别增长19.9%、21.1%。其中,限上工业完成总产值146.9亿元,增长28.5%;完成增加值36.6亿元,增长25.5%。全年限上工业用电量达到6.5亿千瓦时,增长70.2%。2011年投入资金2.2亿元,新建道路7千米,供排水管网14千米,标准化厂房2.36万平方米,集聚区面积达到5平方千米,落户企业125家。2012年,全年完成规模以上工业总产值211.5亿元、实现增加值52.7亿元,分别增长15.4%、21.1%。规模以上工业企业内部结构不断优化,9家企业被市政府授予“50强”和“50高”企业,为全县经济平稳发展发挥了重要作用。产业集群进一步壮大,预计全年农产品加工、轻工制造两大支柱产业实现增加值30.4亿元,增长20.9%,占规模以上工业增加值的72%。

(六)固定资产投资 1986年至1990年,遂平县固定资产投资主要是企业贷款为主、政策引导为辅,全县完成固定资产投资2691万元,建起以造纸、化工、建材、粮油加工、生产为主的工业经济体系。1991年~1995年,遂平县固定资产投资主要有企业基本建设贷款、群众及社会集资和政策性拨款,完成固定资产投资6.8亿元。1996年至2000年,完成固定资产投资179076万元。2005年,遂平县综合实力跃居驻马店市各县第一位,全年全社会完成固定资产投资145424万元,比上年增长72%。2010年,加大招商引资力度,全年完成固定资产投资676239万元。2012年,完成全社会固定资产投资85.1亿元。其中,固定资产投资79.8亿元;农村农户固定资产投资5.3亿元。

(七)交通 1978年后,交通事业蓬勃发展,至1985年年底全县有公路263.9千米,其中晴雨路面181.6千米,永久性桥梁44座,长1677.1米。专线小铁路1条长17.6千米。京广铁路遂平境段全长26千米。大中小型永久性铁桥个钢筋混凝土桥梁26座,长2023.9米。1998年10月,在县境东部兴建京珠高速公路。全县98%的行政村路通车通。2000年境内公路通车里程880.8千米,全县拥有机动车1700多辆。2011年遂平争取农村公路建设项目9个,全长66.6千米,总投资8835万元,其中县乡公路6条,全长58.6千米,完成56.6千米。通村公路 3 条,全长8千米。2012年京港澳高速漯驻段改扩建工程项目在县境内有20.5千米。全年公路货运量和货物周转量分别为706万吨和221235万吨千米;客运量和旅客周转量分别完成755万人和38107万人千米。

(八)商业 1978年后,私营个体商业得到发展。1985年,遂平县个体商业已发展到4464户,其中经营烟酒、成衣、纺织品、鞋帽、杂货商品的2482户,经营饮食业的234户,经营旅社、理发、照相、缝纫业的266户,经营修理业的268户,经营手工业的925户、其他行业的389户。年销售额175.8万元,从业人员19151人。1986年,遂平县商业所属商业企业有9个,至1995年,商业企业总数增加到15个。90年代后期,喜洋洋购物中心、千禧龙超市、遂平大商场、嵖岈山宾馆、新市场等一批现代化商业、饮食服务设施的建成和专业市场的相继竣工,多渠道、多形式、多功能的物流服务体系已粗具规模。1986年全县社会消费品零售总额1.1603亿元,2000年,全县消费品零售额达到7.66亿元。2001年,消费品市场运行平稳,全年社会消费品零售总额85520万元,比上年增长11.6%。2002年,消费品市场运行平稳,全社会消费品零售总额8.87亿元,比上年增长11.5%。2003年,社会消费品零售总额94822万元,较上年增长10.1%。2004年,社会消费品零售总额107152万元,比上年增长13%。2006年,社会消费品零售总额142869元,比上年增长17%。2011年年末实现社会零售品总额36.1亿元,比上年增加18.0%,乡村零售总额14.8亿元,增加17.9%。2012年,全年社会消费品零售总额达到41.9亿元。分城乡看,城镇消费品零售额23.5亿元;乡村消费品零售额18.4亿元。分行业看,批发业零售额2.0亿元,零售业零售额32.8亿元;住宿业餐饮业零售额7.1亿元。

(九)财税 金融 1978年,县财政支出新增加企业挖潜改造资金和粮食、供销、外贸简易建筑项目。同时,经济建设资金和文教科学卫生事业经费也逐年增加。1985年,全县用于经济建设支出337.3万元,文教科学卫生事业经费支出763万元,分别比1977年增长119.2%和255.18%。2001年,地方财政一般预算完成8609万元,地方财政一般预算支出15852万元,比上年增长14.7%。2004年,完成财政一般预算收入8363万元,增长26.3%。一般预算支出26066万元,增长13.9%。2005年,完成财政一般预算收入7736万元,比上年增长33.6%;一般预算支出比上年增长32.2%。2006年,完成财政一般预算收入10106万元,比上年增长30.6%;一般预算支出41262万元,比上年增长19.7%。2011年地方财政总收入42205万元,比上年增加24.6%。其中一般预算收入30169万元,比上年增加25.7%。2012年地方财政总收入5.1亿元。其中,地方财政一般预算收入3.8亿元;税收收入3亿元,税收占地方财政一般预算收入的比重为80.1%。地方财政支出总计26.6亿元。其中,地方财政一般预算支出16.6亿元。2000年末,全县各项存款余额116474万元,贷款余额122476万元。2011年,遂平县各金融机构各项存款729775万元,各项贷款301634万元。2012年年底,遂平县辖内共有银行业金融机构营业网点55个,ATM自助银行54台,从业人员689人。年末金融机构人民币各项存款余额90.2亿元,比年初增长23.6%,其中,城乡居民储蓄存款余额68.1亿元,比年初增长27.5%。人民币各项贷款余额38.3亿元,比年初增长26.8%。

四、社会民生

(一)人民生活 1978年改革开放后,收入逐年扩大,消费逐年增多。1986年全县职工年人均平均工资达984元,主要体现在收入渠道增加,工资、个体经营收入是城镇居民收入的主要来源。20世纪90年代,国家调资、职工加薪是城镇职工收入增加的主要因素,有很多有技术的职工从事第二职业,既发挥自己的一技之长,又得到可观的经济收入。离退休后重新就业,企业下岗职工自主创业是职工收入的另一来源。个体经营是城镇居民增加收入的又一渠道。随着住房的改革和市场放开,城镇居民出现了房租、股息、红利等财产性收入的新途径。到2000年全县职工平均工资5229元,2000年城镇居民人均可支配收入4058元,人均消费性支出3343元。2009年,城镇居民人均可支配收入11460元。2012年城镇居民人均可支配收入16723元。

1980年,遂平县农民经营家庭养殖、农副产品加工、运输、建筑、商业以及林、牧、渔业等,收入显著增加。1986年,全县农民人均纯收入302元(当年价)。1995年,农民人均纯收入达到1277元,人均总产值2135.9元,人均农业增加值1260.6元。种植业收入比重下降,生产性劳务收入逐年增加,农民收入向多元化发展。随着农业机械化程度的不断提高,农民利用农闲外出到城市和沿海发达地区务工或经商,从事饮食服务、交通运输业或离土不离村,在乡镇企业工作,既发展当地经济,又增加工资性收入,农村产业初具规模,农村城市化率逐年提高。2009年,全年农村居民人均纯收入4602元,是2000年农民人均纯收入2020元的2.28倍,是1978年的13.8倍。2012年农民人均纯收入7025元。

(二)教育 1980年秋关王庙高中改为农业高中。1986年,通过实施义务教育工程,全县共投资1622万元,用于改善办学条件。全县有5所幼儿园,有初中25所,在校生2.32万人。20世纪90年代初,全县中、小学实现“六配套”(即有教室、有课桌凳、有校门、有厕所、有围墙、有操场)。1998年,遂平县成为普及九年义务教育先进县,并通过国家检查验收。2000年,全县有幼儿班(学前班)239班,入园幼儿6440人,有小学191所,在校学生42737人,有初中21所,在校学生26209人,有高中5所,在校学生8784人。2006年,全县幼儿园招生1414人,小学6579人,初中7356人,高中3717人。2012年,遂平县普通高中3所,招生2566人,在校生10988人,毕业生3859人,教育职工835人。初中学校19所,招生7420人,在校生23676人,毕业生7663人,教职工1601人。普通小学学校183所,招生9187人,在校生48540人,毕业生7024人,教职工2455人。全县幼儿园21个,招生3552人,在园17928人,离园7920人,教职工389人。全县小学学龄儿童入学率、初中入学率均达到100%。

(三)科技 1980年,全县有科技人员2011人。1990年,遂平县实施科技兴县战略,制定《关于依靠科技进步振兴企业的意见》《关于招商引资与引进人才的意见》《遂平县1999年~2000年科技发展规划》等,农业科技兴县围绕“一优双高”开发,实施种子工程、沃土工程、补钾和农田无草害工程,同时推广配方施肥、农田保护地栽培、间作套种、秸秆还田、节水灌溉。2000年底,全县共创地级科技示范乡5个,省级科技示范乡1个,各类科技示范户980户。实施各类科技项目38项,推广应用新技术、新产品102项,获国家、省、地、县科技成果124项,申请专利10项,获国家专利7项。开发新产品150个,新产品产值率占全县总产值的28%,全县科技成果贡献率36.5%。2008年,实施省、市科技计划8项,有科技示范户1200户,科技示范村75个,市级科技示范村30个,市级科技示范强村10个。2012年年末拥有科技研究与技术开发机构30个,其中省级3个,市级4个,从事科技活动人员2500人,申请专利40件,授权专利47件,科技成果推广15项;全年获市级科技成果奖一等奖1项。

(四)文化 1978年后,创作、演出一批深受广大人民群众喜爱的优秀剧目。全县266个大队建立文化室(或称“青年民兵之家”)的有203个,文化室内设图书室、游艺室、广播室。1982~1985年文学创作较为活跃。2001年,遂平县群众文化生活活跃,每年都组织有关单位开展不同形式的书法、美术、摄影展,举办歌咏、舞蹈、乐器、演讲等比赛活动并坚持文艺“三下乡”到基层演出活动。2009,遂平县发展农村有线电视4.8万户,入村率100%,入户率40.3%。2012年年末共有艺术表演团体1个,文化馆1个,电视广播发射台和转播台1座,电视人口覆盖率100%。城区有线电视用户1.6万户,农村有线电视用户5万户,广播人口覆盖率96%。

(五)卫生 1978年,随着社会的发展和医学理论研究水平的提高,全县医疗卫生资源持续增加,结构不断优化,服务规模、医疗服务水平迅速提高。1986年,县、乡、村三级卫生保健网络日趋健全,基本形成集医疗、预防、保健、监督、教学、科研为一体的医疗卫生保健格局。2012年年末共有卫生机构22个,其中:县城医院5个、乡镇卫生院14个,妇幼保健院1个,疾病预防控制中心(防疫站)1个,卫生监督检验机构1个。病床床位2387张,其中乡镇卫生院床位723张。技术人员1984人,其中:疾病预防中心卫生技术人员84人,卫生监督所卫生技术人员19人,乡镇卫生技术人员405人,全县执业医师和执业助理医师700人,注册护士745人。