第七章 新蔡县

一、境域概貌

新蔡县位于驻马店市东部偏南,地理坐标为东经114°38′~115°12′,北纬32°34′~32°58′。东西长44千米,南北宽35千米,总面积1453平方千米。南部、东南部与信阳市息县、淮滨县接壤;西南与正阳县隔汝河相望;西部、西北部与平舆县相连;东部、北部与安徽省临泉县毗邻。洪河、汝河之水由县城北、南穿越县境交汇于城东班台处,流入大洪河,通达江海;国道106线、省道明临路交叉通过县城,县城距新阳高速9千米,距大广高速17千米。2012年,全县辖古吕、今是、月亮湾3个街道,龙口、李桥、黄楼、砖店、余店、佛阁寺、陈店、练村、棠 村、韩集、孙召11个镇,弥陀寺、河坞、关津、宋岗、顿岗、杨庄户、化庄、涧头、栎城9个乡,1个产业集聚区,356个村(居)委会,3184个自然村,4627个村民组,279007户,1112400人。其中农业人口1009393人,非农业人口110938人;男性578357人,女性541974人。有汉族、回族、蒙古族、傣族、苗族、哈尼族、布依族、满族、壮族、哈萨克族、朝鲜族、黎族、彝族、藏族、土族、土家族、德昂族、景颇族18个民族。汉族占总人口的99%,少数民族占总人口的1%。少数民族中,回族人口较多,占少数民族人口的98%。有1个回民自治镇,9个回族聚居村。人口密度为696人/平方千米。城镇化率25.51%。

新蔡县属淮北冲积湖平原,地势较低。自西北向东南呈微倾斜状,西北高、东南低,坡降比为1/4000~1/5000之间。平均海拔37米,最高点在黄楼乡前李庄,海拔44.1米,最低点在练村镇秤湾,海拔30.6米。境内无山脉丘陵。主要河流有洪河、汝河、谷河,属淮河水系。洪河古称“澺”水,发源于舞阳县龙头,从县西北入境,流经县内13个乡镇,全长45千米;汝河古称“汝水”,发源于泌阳县北,从县西南入境,至班台汇入洪河,全长46千米。洪、汝二河支流共19条,流域面积1100平方千米。境内以平地居多,也散布许多湖泊洼地。湖泊洼地面积达44.2万亩,占总耕地面积的34.2%。湖泊洼地31处,其中面积较大的有蛟停湖、牛湖、叶朗湖、李大湖、党湖、东大湖等。

新蔡县属暖温带大陆性季风气候,四季分明,气温适中,雨热同期。光、热、水资源丰富,夏季降水集中、变率大,旱涝灾害频繁。年平均气温15.2℃,极端最高气温41.1℃,极端最低气温-19.2℃。年均降水量920.4毫米,年均积温4862℃。年均日照时数1924.7小时。无霜期214天,最长为230天,最短为201天。

境内有铁矿储量,主要分布在化庄—练村一带,地质储量在10亿吨以上,属鞍山式铁矿。矿体埋藏较深,开采难度大。县北棠村、韩集、龙口、李桥、弥陀寺一带,县西部、南部、西南部的关津、古吕、十里铺、陈店、河坞、佛阁寺、蛟停湖一带,有含油气远景,储量不详。

全县总面积216.26万亩,其中耕地面积156.60万亩,农业人均耕地1.56亩。土壤多为砂姜黑土,占总土壤面积的64.51%。土质肥沃,适宜多种农作物生长。

全县水资源总量6.5亿立方米,其中地下水3亿立方米,地表水3.5亿立方米,可利用水量3.9亿立方米,历史平均利用5500万立方米。另有过境水23.6亿立方米,可部分开发利用。水能蕴藏量3万千瓦。

粮食作物主要有小麦、玉米、大豆、红薯,经济作物有棉花、烟叶、芝麻、油菜、瓜菜等,药材有半夏、香附子、益母草等10多种。用材林木有柳、桐、榆、桑、槐、柏、杨等20多种,经济林有梨、枣、桃、柿、杏、石榴等20多种。家畜家禽主要有牛、驴、骡、马、猪、羊、鸡、鸭、鹅等,野生动物有野兔、黄鼠狼、大雁、蛇等,鱼类有50余种,形成生产能力的有鲢、鲤、草、鲫鱼等。

新蔡县旅游资源丰富,境内现存历史遗留名胜古迹57处,其中有旅游开发前景的有春秋蔡国故城、新石器时代文化遗址郭冢、大吕亭遗址、大成殿、葛陵故城遗址、张九一南塘别墅等。有待提升旅游品质的景点有:河坞孙湾自然景区、河坞大闸等。

新蔡县人杰地灵,英雄辈出。新蔡籍名人有:中国小说鼻祖晋代著名文学家、史学家、《搜神记》作者干宝;明朝官居工部尚书的曹亨,都察院右佥都御史、宁夏巡抚张九一;辛亥革命英烈阎子固、刘粹轩;著名民主人士,曾任河南省政协副主席的任芝铭、刘积学;被毛主席称为“妈妈同志”的任锐;曾任中共中央军委办公厅主任、副总参谋长的胡炜将军;曾任海军航空兵政治委员的海军中将单大德;曾任中国人民解放军第二十九集团军军长的曾照喜将军;曾被国务院、中央军委授予“英雄民兵营长”的烈士王新安;被誉为“长卷画”大师的李丁陇教授;杰出运动员、排坛巨匠张蓉芳。

二、改革开放

农业农村改革。1979年秋,弥陀寺公社两个生产队实行包产到户的经济管理形式。翌年秋,全县普遍实行“统一经营,联产到户”为主要形式的生产责任制,拉开全县有史以来最为壮阔的改革开放的序幕。农村经济体制改革,从1983年废除“一大二公”的人民公社体制,实行公社改乡(镇),普遍推行以大包干为主的联产承包责任制,到1984年,把土地承包期延长15年,1996年规定从当年起土地承包期30年不变,再到进入21世纪初,全面废除农业税,农民逐步探求建立合理的土地转变机制。改革举措极大地解放和发展生产力,调动农民空前高涨的生产积极性,有力促进农业产业结构的不断调整升级。20世纪80年代中后期,农民的温饱问题基本解决,农民在稳定粮食生产的同时,开始种植瓜果、蔬菜及其他经济作物;利用逐渐丰富的农副产品发展养殖业;随着原始积累的增加发展乡镇企业、个体商业。20世纪90年代起,农村经济实现由计划经济向商品经济、市场经济的转变后,大力发展“一优双高”农业,至2000年,全县基本实现“三区两带”(东南优质棉花区,东北脱毒红薯区,沿河洼地优质水稻区;洪汝河两岸生态农业带,驻新公路干线温棚蔬菜带)和畜牧养殖为重点,大力推进农业产业化经营,加快构建各具特色的农业产业结构新格局。进入21世纪,全县农业产业结构继续向更高层次调整。全县积极发展循环经济(粮食饲养牲畜、牲畜粪便生产沼气、沼液、沼渣发展无公害、有机农产品)、无公害农业、有机农业。培育出南程庄精杂粮、棠村三粉、顿岗大米、水上漂酱菜、伊星牛肉、未来生态园有机蔬菜等知名品牌。

工业企业改革。1985年实行简政放权、政企分开、推行厂长(经理)负责制;1986年进行“利改税”;1989年,集体工业全部推行承包经营责任制;1992年,继续深化企业内部改革,重点对企业人事、劳动、工资三项制度进行改革,“搬掉铁交椅”“打破铁工资”;1994~1997年,对全县国有、集体企业实行股份制改造,共改造47家工业企业,组建肉蛋禽扶贫开发总公司、棉麻集团公司、玉龙医药集团公司。至2000年年底全县国有、集体企业改制全部结束。进入21世纪,企业改革工作以加强企业管理,建立现代企业制度为重点。至2012年,全县工业企业全部建立现代企业制度。

宏观调控体制改革。20世纪80年代起逐步对计划体制、金融体制、财政体制、税收体制、物价体制等宏观调控体制实施全方位、深层次改革。改革的目标是宏观调控体制由指令性向指导性和市场调节为主的管理形式转变。通过改革,放开价格和市场,利益分配更趋合理,市场发展更具活力。

流通体制改革,包括商业体制改革、粮食流通体制改革、供销体制改革、物资流通体制改革、外贸体制改革。20世纪80年代,改革的主要内容是按照“松绑”“放权”“搞活”的指导思想,重点对管理体制进行改革,普遍推行厂长(经理)负责制,经营承包责任制等。20世纪90年代,重点对经营体制、分配制度进行改革,普遍推行人事、劳动、工资制度三项改革,对专营物资逐步放开,推向市场,规范管理,建立现代企业制度。通过改革,流通领域国有、集体企业甩掉了包袱,大批个体户、私营企业进入流通领域,增强了市场活力,促进县域经济的健康快速发展。

三、经济发展

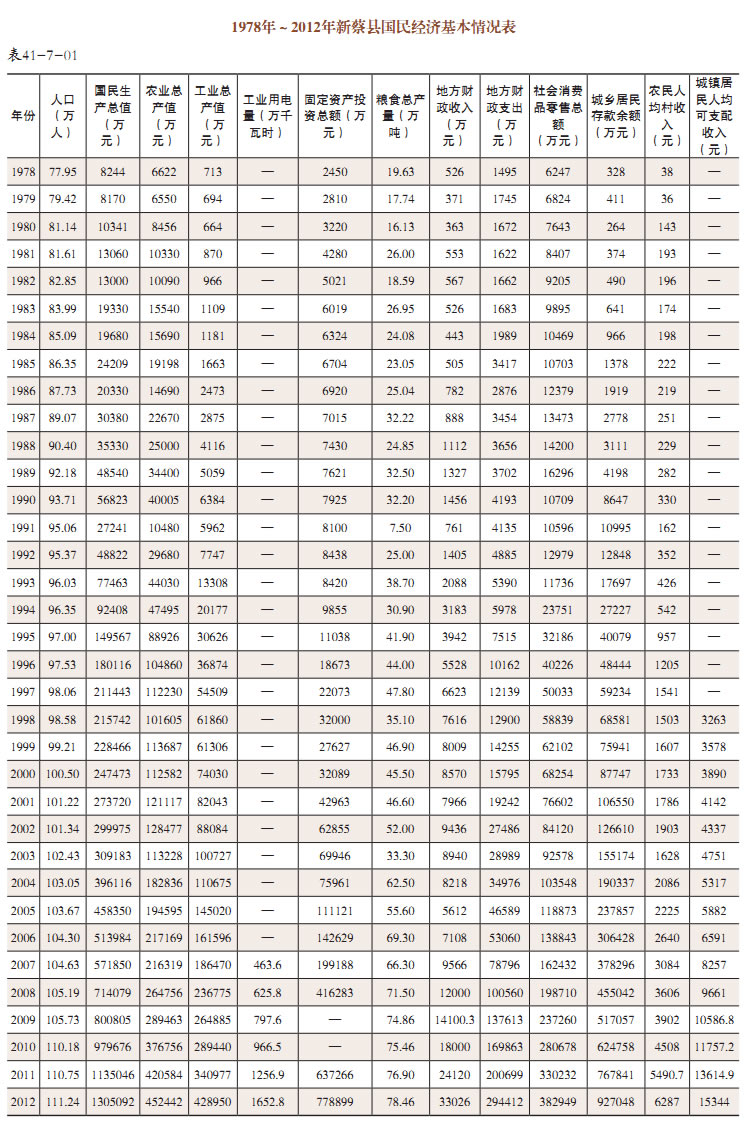

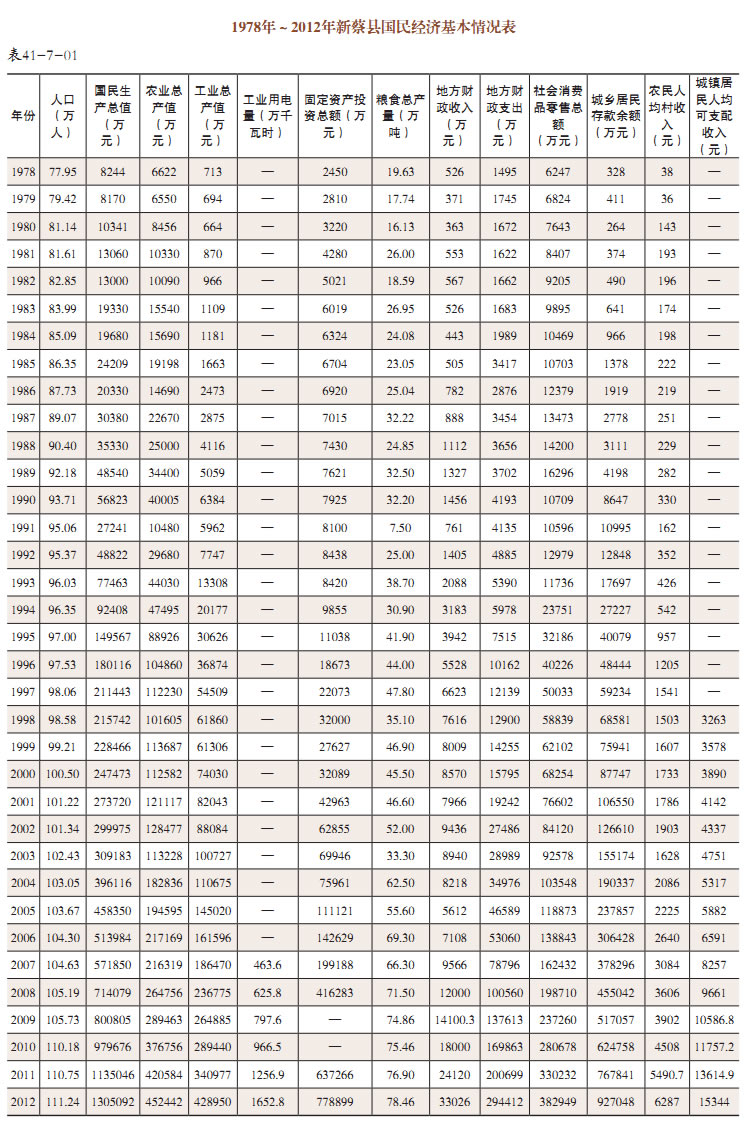

(一)经济综述 1978年,全县国内生产总值8244万元,第一产业增加值6622万元,第二产业增加值807万元,第三产业增加值815万元,人均国内生产总值107万元,财政收入526万元。实行家庭联产承包责任制后,农村经济快速增长。1992年后,新蔡经济步入快速发展时期。全县以经济建设为中心,不断深化经济体制改革,完成计划经济向市场经济的转轨,促进县城经济的发展。至2000年,实现国内生产总值247473万元,其中第一产业增加值1212582万元,第二产业增加值82371万元,第三产业增加值52520万元,财政收入15795万元。进入21世纪,全县继续以深化经济体制改革为动力,加快传统农业向现代农业的转化升级;以工业企业改制为契机,加快建立现代企业制度,提升经济持续健康发展的内在动力。有力促进了农业产业化和特色经济的发展,非公有制经济快速增长。至2012年,全县国内生产总值130.51亿元,是2000年的5倍多。第一产业增加值452442万元,是2000年的4倍多;第二产业增加值493511万元,是2000年的近6倍;第三产业增加值359139万元,是2000年的近7倍。

(二)招商引资 1995年,全县选派一批乡科级领导干部走出去挂职锻炼,启动了全县招商引资工作。大部分乡镇与沿海经济发达地区的乡镇缔结友好乡镇,开展招商引资工作。至1997年,全县引进人才296人,技术95项,设备194台套,引进资金4100万元,达成合作项目47个。1998年起,驻马店地区连续举办全国乡镇企业东西部合作经贸洽谈会(后改为全国农洽会),全县以参会为契机,进一步解放思想,扩大开放,加大招商引资工作力度。2000年签约项目59个,建成项目42个,实际引进资金8281万元。进入21世纪后,县委县政府更加重视招商引资工作,采取走出去,请进来相结合;制定优惠政策,吸引外商投资;重奖引资人员,提高招商引资工作积极性等举措,加大招商引资工作力度。2007年起,引进一批如天龙禽业、堂福电子、爱民药业、锦黛尔服饰、大美服饰、远超纺织等投资超亿元项目。至2012年,全县累计引进项目328家,入驻产业集聚区105家,引进资金78亿元

(三)农业 1978年,全县农业增加值6622万元,粮食总产量19063万吨,大牲畜存栏7万头,生猪存栏21万头,肉类总产量0.6万吨,农用机械总动力7.36万千瓦。随着农业经济体制改革的深入发展,土地承包责任制的不断完善,全县农业经济发展的活力不断增强。1980~1995年,农业种植结构调整以发展间作套种为主,改变以粮为主的单一结构,逐步形成粮、经、果、蔬共同发展的多元化格局;农业经济内部农、林、牧、畜、渔的结构也悄然发展深刻变化,畜牧业异军突起,发展迅猛,林业、渔业、副业得到长足发展。1996年起,农业种植结构向区域化、产业化方向发展。至2000年,全县种植结构呈现“三区、二带”格局。即东部、东南部区域发展优质棉花;北部、东北部发展脱毒红薯;沿河洼地区域发展优质水稻;洪汝河两岸发展生态农业开发带;沿驻新路干线发展温棚蔬菜开发带。进入21世纪,农业经济发展向更高层次迈进。实施“品牌”带动战略,积极发展生态农业、观光农业、无公害农业、有机农业。培育出南程庄精杂粮、水上漂酱菜、顿岗水晶米、棠村三粉、未来农业生态园有机蔬菜等知名品牌。至2012年,农业总产值841614万元,实现农业增加值452442万元,是1978年6622万元的68.3倍。粮食总产量78.46万吨,是1978年19.63万吨的3.7倍。畜牧业完成增加值188045万元,是1978年的46倍。畜牧业产值占农业总产值的比重42%。当年,新建1000平方米以上规模养殖场103家,累计达到376家。生猪出栏77.92万头,存栏72.5万头;肉牛出栏15.86万头;山羊出栏27.31万只,存栏28.6万只;家禽出栏1345.58万只,存栏1136万只;肉类总产量10.57万吨,是1978年的17.7倍;蛋类总产量4.25万吨,是1978年的62倍;奶类总产量0.99万吨,是1978年的368倍。林业完成增加值1862万元,全年完成人工造林360公顷,育苗300公顷,幼林抚育面积5733公顷,林木覆盖率达19.6%。渔业实现增加值7993万元。农、林、牧、渔服务业实现增加值12969万元。农业机械总动力153万千瓦,是1978年的7.36万千瓦的20.8倍,有农用拖拉机5.5万台,农用运输车2.1万台。

1978~2012年,新蔡县相继获得全国粮食生产先进县、全国商品粮基地县、全国优质棉基地县、全国秸秆养牛示范县。全省生猪生产大县,全省鹅鸭生产基地县。

(四)固定资产投资 1978年,全县全社会固定资产投资328万元,1986年后增幅明显加快,主要源自居民建房投资和农业固定资产投资的稳定增长。至2000年,全县全社会固定资产投资32089万元,是1978年的近100倍。2003年起,第二产固定资产投资明显加快,主要源自工业企业固定资产投资房地产投资的增长。2007年后,第三产业固定资产投资快速增长,第三产业固定资产投资总额占全社会固定资产投资总额的40%以上。至2012年,全社会固定资产投资778899万元,是1978年的2374倍。

(五)交通邮电 1978年,全县公路总长259.8千米。有客车6辆,货车24辆。年完成旅客周转量521万人千米,货物周转量620.3万吨千米。1978~1990年,基本修通县乡油路。部分乡乡公路及128条村村公路仍为平板土路。1990年后,逐步加大公路建设力度,大力发展乡乡公路和村村通工程。至2000年,境内油路通车总里程501.3千米,实现23个乡镇全部通油路,48%的行政村(170个行政村)通油路。油路密度为0.35千米/平方千米。2001~2007年,投资2.5亿元,新建农村公路900余千米。至2007年底,全县356个行政村全部通油路或水泥路,全县农村公路通车总里程达1846千米。其中县道4条148.9千米,乡道10条151.9千米,村道1545.22千米。2007年10月,大广高速新蔡段25千米竣工通车;12月新阳高速新蔡段21.5千米竣工通车。2008~2012年,修建农村公路392千米。至2012年,全县公路通车总里程达2238千米。有汽车客运站2个、货运站1个;有货车14216辆,客车462辆(大型客车52辆,中小型客车410辆),完成货运周转量245940万吨千米,客运周转量59504万人千米。

1998年3月,成立新蔡县城乡公交车队,至1999年3月,有公交车122辆,开通12个路线,基本覆盖全县23个乡镇,通车总里程260千米,日发班次1464班,日客流量1.8万人次。

1978年,全县有邮电局、所23处,电话装机容量300门,装机用户240户,邮电业务总量18万元。20世纪80年代,受技术和经济条件的限制,邮电业务发展较慢。1990年后,邮电事业的发展步入快车道。1994年,全县实现电话交换机程控化,1995年10月15日,电话号码升至7位数,全区统一长途区号0396。1995年10月,开通模拟移动电话,至年底发展用户121户。1996年,开通数字移动通信系统。电话和手机用户快速增加。至2000年,邮电业务总量4612万元,固定电话用户9943户,移动电话8500部。进入21世纪邮电事业发展迅猛。2005年,全县移动电话86045部,是2000年的10倍多,固定电话用户6.3万户,是2000年的6倍多。至2012年,全县有固定电话4.1万部,移动电话27万部,联通移动网用户6.9万户,电信移动网用户2.67万户,固定及移动电话用户总数达40.67万户。发展互联网用户2.35万户。电话普及率37部/百人。邮电业务总量23106万元,是2000年的5倍。

(六)商贸 1978年,全县社会消费品总额为6247万元。1983年,农村全面推行包产到户联产承包责任制后,生产发展较快,经济得以恢复。1984年和1985年,全县对计划体制和流通体制开始进行改革,1992年后,逐渐对生产、生活物资市场放开、价格放开,到1994年,全国实行市场经济体制后,市场逐步繁荣,居民消费趋旺。1995年,全县社会消费品总额达32186万元,是1979年的5倍多。市场建设逐步得到加强,1992年,建成全县最大的综合贸易市场—蔡州商城。之后,各乡镇在主要集市建设贸易市场,促进了市场繁荣。2000年,全县社会消费品总额达68254万元,比1995年翻了一番多。2001年起,随着经济持续高速增长和国家诸多惠民政策的落实,城乡居民收入快速增长,带动社会消费的快速增长。2001年后,县城先后建成百家福、心连心、福万家等大型综合超市,全县城乡遍布小型超市,市场更加繁荣。至2012年,全县社会消费品总额达382949万元,是1978年的61倍多。

(七)财政金融 1978年,全县地方财政一般预算收入526万元,包括县属企业收入、工商税收入、农业税收入、县直事业收入等。地方一般财政预算支出1495万元。由于新蔡是个农业大县、工业弱县,加之自然灾害频繁,财政收入长期增长缓慢,以致连年入不敷出,吃国家补贴。1994年,实行分税制,2005年起,取消农业税,县财政收入受到影响。2008年,全县地方财政收入首次突破亿元,达1.2亿元,而当年财政支出达10亿元之多。至2012年,全县地方财政一般收入3.3亿元,地方财政一般支出29.4亿元。

1978年,新蔡县金融机构只有中国人民银行新蔡县支行及下设的22个营业所。全县金融机构各项存款余额1565万元,各项贷款余额43527.3万元。2012年,新蔡县金融机构有中国人民银行新蔡县支行、中国工商银行新蔡县支行、中国人民建设银行新蔡县支行、中国农业银行新蔡县支行、中国农业发展银行新蔡县支行、新蔡县农村信用社、中国邮政储蓄银行新蔡县支行、驻马店银行等。保险公司有中国人民保险公司新蔡县支公司、中国财产保险公司新蔡县支公司。1984年起,对金融体制进行改革,1993年12月,建立政策性银行,把专业银行变成商业银行,建立统一开放、竞争有序、严格管理的金融体系。1995年,《商业银行法》颁布实施,把商业银行推向市场,资本市场更加开放、多元,更好地服务经济发展。2000年,全县金融机构各项存款余额99549万元,各项贷款余额138483万元。至2012年,全县金融机构各项存款余额1245542万元,其中,城乡居民储蓄存款余额927049万元。金融机构各项贷款余额357980万元。

四、社会民生

(一)教育科技 1978年,全县有幼儿园2所,在园幼儿150人,有教职工14人;小学340所,在校学生13.46万人,有教职工5411人,其中民办教师4988人占教职工总数的92.18%;有中学57所,其中初中34所,在校学生44869人,高中23所,在校学生8665人,教职工2901人,其中农办教师1711人,占58.98%。1980~2000年,新蔡县对普通高中(职业高中)初中、小学三级进行管理体制改革,逐步改进完善。教育投入逐年增加,办学条件不断改善,师资队伍建设进一步加强,教学质量稳步提高,教育事业快速发展。逐步实现基础教育、职业教育、成人教育,“三教统筹,协调发展”。2000年年底,全县有普通高中2所、初中28所、小学358所、幼儿园80所、特殊教育学校1所、职业教育中心1处、职业高中3所、成人中专1所、乡镇成人教育学校23所。共有教职工8888人。全日制学校在校学生109928人,在园幼儿3071人,特教学生72人。2001年起,继续深化教学体制改革,不断为教育事业注入活力。逐步实现教育投入的多元化,积极鼓励社会力量办学。通过招商引资相继建成“现代双语”“明英”“三高”等大规模、高质量现代化学校。民办教育遍布全县城乡。逐步免除义务教育阶段学生学杂费、书本费,对贫困家庭寄宿生进行补助,实施营养改善计划等惠及农村中小学生15万人。政府加大对教育的投入,实现由义务教育人民办,向义务教育政府办的转变。投资5782万元,对287所中小学生危房实施改造。公开招聘一批特岗教师和教师,教师队伍不断壮大,教师素质不断提高。教育事业取得新进展。2012年,全县有普通高中3所,在校学生16857人;职业高中3所,在校学生6800人;初中39所,在校学生54945人;小学188所,在校学生127987人;幼儿园15所,在园儿童22695人;成人中等专业学校2所,在校学生3700人;特殊学校1所,在校学生86人。中小学校共有教职工29747人,其中中学教职工3627人,小学教职工26120人。

1978年,全县有各类专业人才312人。1980年12月,新蔡县首次开展技术人员的技术职称套改、晋升和评定工作,具备各种级别的技术职称资格人员475名,其中中级职称55人,初级职称420名。20世纪80年代是全县科技事业发展的春天。大力实施科技兴农战略,广泛开展科技教育,技术培训,科普宣传活动,全县人民科技意识明显提高;大力推广新技术、新品种,促进科学技术向现实生产力的转变;大力开展创建全国科技工作先进县活动,取得显著成效。1989年6月,新蔡县被国家科技部授予“全国科技工作先进县”称号。20世纪90年代,全县实施科教兴县战略,大力开展科技示范建设。全县争创省、地、县科技(科普)示范乡镇、示范村、示范户,极大地促进全县科技实力的增强和经济的快速发展。2000年,全县创建省级科技(科普)示范乡镇2个,地级科技示范乡镇6个、县级科技示范乡镇6个、示范村98个。有科技示范户1.8万户。2000年2月,新蔡县被国家科学技术部授予“全国科技进步县”称号。2001年后,全县科技事业在抓好科技宣传、培训的基础上把科技工作重点转向推动科技进步与创新,促进高科技产业的发展。全县掀起兴建高科技示范园区热潮。建设一批无公害粮食、蔬菜高产、高效、优质示范区。催生出南程庄精杂粮、水上漂酱菜、顿岗水晶大米、周寺无公害蔬菜,未来农业生态园等知名品牌,依靠科技推动农业产业转化升级。民营科技机构、企业不断涌现。至2010年,全县有县、乡、村建立的各种技术协会、学会、研究会180个。2001年至2012年,年均实施科技项目30项,年均科技成果推广15项。至2012年,全县有各类专业技术人才11426名,全年取得科技成果奖3项,申请专利20项,获授权专利18项,签订技术合同26份,成交金额3800万元。科技对经济增长率由1978年的不足15%上升到45.6%。

(二)文化 1978年,全县文化设施有县人民文化宫、电影院、剧院、新华书店、图书馆等。艺术表演队伍有:县豫剧团、曲艺协会及几个民间杂技团。群众文化生活很单调。20世纪80年代,全县文化事业发展加快。传统剧种豫剧、曲剧、越调深受群众喜爱,民间表演团体纷纷成立。1987~1989年,完成稀有剧种“杠天神”的挖掘整理工作。1995年完成对孔子铜像的修复。1994年和1998年文物部门分别发掘葛陵一、二号墓,出土文物2030件,为研究楚文化提供十分珍贵的实物资料。20世纪90年代后,群众文化生活日益丰富多彩。广播、电视(有线电视)网络进入寻常百姓家。农村逢会唱大戏、演电影、看杂技是群众的文化大餐。在县城逐步涌现出广场文化(每周在广场组织一次文艺演出)、社区娱乐文化(社区居民自发组织起来,早晚跳自编健美舞、扇子舞、花棍舞、迪斯科等)、街头文化(夜晚群众自聚街头唱歌、跳舞)丰富城镇居民的文化生活。文学艺术、美术、书法、摄影等艺术创作硕果累累。2009年,稀有剧种“杠天神”“扁担戏”被命名为河南省非物质文化遗产保护项目名录。2011年,县传统中医“毛氏济世堂脱骨疽症疗法”被命名为河南省非物质文化遗产保护项目名录。全县在市(地)级以上刊物发表文学艺术作品3864件,获奖826件;出版各类图书60余部;举办大型文艺会演126场次;举办美术、书法、摄影展览52场次。音乐创作多次获省五个一工程奖等奖项。至2012年,全县有登记注册的表演团体9个,文化馆1个,公共图书馆1个。有图书2万余册。广播电台1座。电视差转台1座,有线电视转播台1座,无线电视转播台1座。广播人口覆盖率和电视人口覆盖率均达99%,有线电视用户6.5万户。新建文化中心1处。境内有省级文物保护单位4处:春秋蔡国古城遗址、郭冢遗址、文庙大成殿、葛陵故城遗址。市级文物保护单位2处:子路问津处、辛亥革命烈士祠。

(三)人民生活 1978年,全县农民人均纯收入38元,城镇居民人均可支配收入81.3元,城乡居民存款余额328万元。城乡居民温饱问题未得到基本解决,部分居民还生活在温饱线以下。1979~1983年,农村经营体制改革,全县普遍实行联产承包责任制后,经济很快得以恢复和发展,人民生活开始好转。随着改革开放的不断深入,生产力得到充分解放和发展,农民在种好责任田的同时进城务工,城镇职工工资不断增长,城镇居民从事经营活动,城乡居民生活明显改善。特别是20世纪90年代,随着市场经济的建立,物品的丰富,粮票及各种供应票证废止,市场全面放开搞活,物价稳定,购销两旺,物资奇缺的计划经济时代已成历史。2000年,农民人均纯收入1733元,城镇居民可支配收入4796元,全县城乡居民存款余额87747元。至2012年,农民人均纯收入6287元,是1978年的165倍多;城镇居民可支配收入15344元,是1978年的186倍多;城乡居民存款余额927048万元,是1978年的2800倍。

富裕起来的城乡居民,在衣食住行等方面追求时尚,消费结构由温饱型向舒适型过渡,消费理念发生深刻变化。个别先富裕起来的高收入家庭拥有别墅、轿车、健身器材等高档消费品,中等家庭一般拥有一套百余平方米的私人住房。彩电、洗衣机、电冰箱、摩托车等耐用消费品进入普通家庭。全县社会稳定和谐,人民安居乐业。