第四章 上蔡县

一、境域概貌

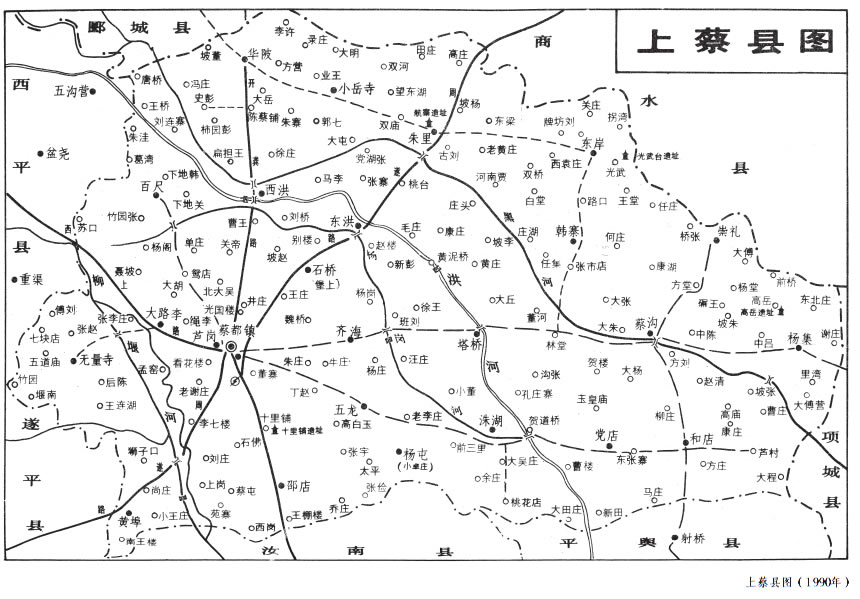

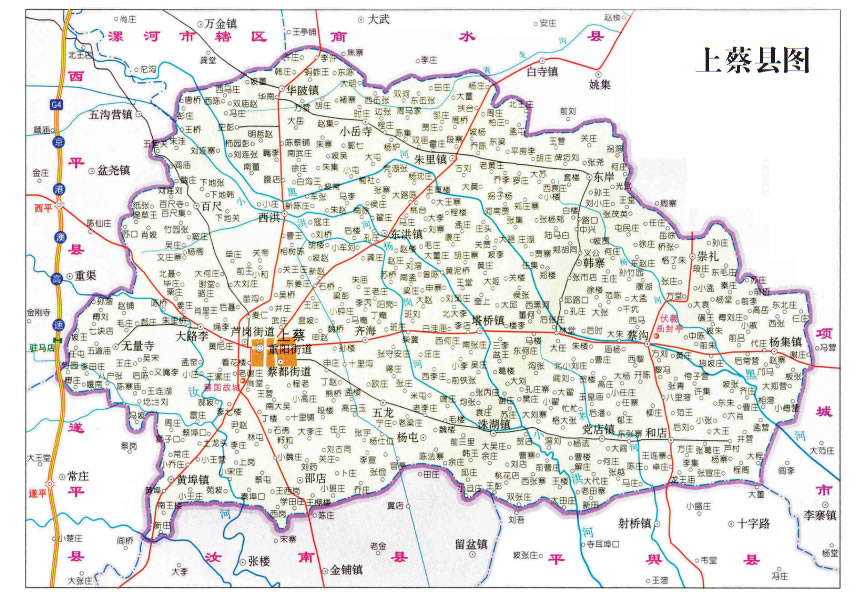

上蔡县位于驻马店市东北部。北靠商水、郾城县,西临西平、遂平县,南接汝南、平舆县,东邻周口项城市。地处北纬33°04′~33°25′、东经114°06′~114°42′之间,南北宽35千米,东西长60千米,总面积1529平方千米,其中,耕地面积165.5万亩。2012年,全县共辖8镇(黄埠、杨集、洙湖、朱里、党店、华陂、塔桥、东洪)、4个街道(蔡都、重阳、卧龙、芦岗)、14个乡(大路李、无量寺、五龙、杨屯、邵店、和店、崇礼、蔡沟、韩寨、齐海、东岸、小岳寺、西洪、百尺),434个行政村、25个居民委员会、1562个自然村。

2012年,全县总人口1493617万人。城镇化率29.72%。全县有27个民族,居民中族占总人口的99%以上,少数民族有26个,计有1580人,其中回族有1141人,佤族106人,其他有不足百人的少数民族24个。

上蔡县地质构造属河淮地台之周口盆地,境内地势平坦,仅县城西部由于受桐柏山脉的影响,形成一条南北岗岭带,史名芦岗,俗称卧龙岗。卧龙岗南北长20余千米,东西宽5千米,系浅丘陵,全县地势由此向东西两侧倾斜。卧龙岗海拔高度最高点为99米,其余均在41~53米之间,坡降是1/4000~1/6000。全县有北汝河、洪河、杨岗河、黑河4条主要河流,均由西、西北向东南注入淮河。

上蔡县属大陆性暖温带季风型的亚湿润气候,其特点是春暖、夏热、秋凉、冬冷,四季分明。全年热量丰裕,光照适中。降水充沛而集中,时空分配不均匀,因而易旱易涝,灾害性天气较多。平均年降水量为870.7毫米,年平均气温为14.8℃。上蔡冬夏两季风向有明显的转换,冬季盛行北向风,夏季盛行南向风,平均风速3.4米/秒。年平均炎热期70天,冷期80天,无霜期225天。

上蔡县土壤深厚,有黄棕壤、潮土、砂姜黑土3个土类26个土种,耕性良好,适耕期长,适宜于各种农作物种植,尤以小麦、玉米、大豆、芝麻、棉花为盛,还适宜红薯、花生、绿豆、油菜、黄麻、高粱等作物生长,生姜、大蒜等蔬菜作物也适宜栽培。上蔡县农业资源丰富。1978年耕地面积为160万亩,1985年变为159万亩,2012年增至165.5万亩。上蔡县属淮河冲积湖积平原,地势平坦,起伏较小,宜于机械化耕作;土层深厚,土壤肥沃,有利于农作物高产稳产。上蔡县植物资源主要是栽培植物,农作物和花木占主导,主要农作物有小麦、玉米、大豆、芝麻、油菜等,著名土特产有黄埠黄麻、邵店生姜等。动物资源以饲养动物为主,主要有猪、羊、牛等家畜及鸡、鸭、鹅等家禽。上蔡县野生动物资源丰富,兽类有野兔、黄鼠狼等,鸟类有黄鹂、黄莺、鸳鸯、紫燕、大雁、杜鹃、喜鹊、麻雀、雕、鸬鹚、白鹳、猫头鹰、野鸭、斑鸠、啄木鸟、鹌鹑、鸽子、竹鸡等,鱼类有草鱼、鲤鱼、鲇鱼、鳝鱼、鳙鱼等,其他生物有甲鱼、龟、蛇、蛙、蟾蜍等。上蔡县野生植物很多,有荠菜、苜蓿、马齿苋、木耳、牵牛花、蝴蝶花、鸡冠花等野菜。野生药材有蓍草、地丁、野半夏、益母草、艾、白头翁、苍耳、车前草、香附子、蒲公英、蒺藜、枸杞、绞股蓝、瓦松、黄蒿等。上蔡县劳动力资源丰富,常年劳动力约70万人,居河南省农村劳动力前20强第四位。每年输出劳动力约30万人,年劳务收入13亿元,已形成礼品销售、花木运销、黄麻销售、园林绿化、技能培训等六大劳务品牌,礼品销售是驻马店四大劳务名牌之一。

上蔡县地下矿藏历史上未曾发现。20世纪80年代,经过勘探查明,地下有煤和石油等矿物分布,其中煤的储量较大,且为优质煤,石油的储量也不少,但因黄土覆盖层太厚,故尚未开采。

上蔡文化积淀深厚。古文化遗址和地下文物丰富,是河南省的文化大县。西周的蔡国故城、故城北垣烽火台、郭庄楚墓等为国家级重点文物保护单位,列为省级重点文物保护单位的有光武台、航寨、十里铺、高岳4处古文化遗址及蔡侯墓、李斯墓、顺阳王墓等8处9地。另有战国时期的郭马陈冶铁遗址、秦代的扶苏台遗址、河南龙山时期的凤凰台遗址、南北朝时期的武津故城遗址等县级文化保护单位89处。馆藏文物众多,占全市文物总量的三分之二。其中有龙山、屈家岭文化等时期的出土文物3141件,其中一级4件,二级66件,三级1266件。上蔡还是孔子文化的重要研究地。孔子周游列国时居蔡三年,境内尚存有晒书台、问津处及厄台等遗址。古建筑有伏羲画卦亭、蔡侯玩河楼、明代石拱桥等。特别是东汉时期留下的桓景登高处是河南省重要的文化旅游场所,是全国九九重阳节的发源地。2005年,上蔡被中国民间文艺家协会命名为“中国重阳文化之乡”,自2003年起,上蔡已连续举办10届“中国·上蔡重阳文化节”。 2011年被国务院公布为国家级第三批非物质文化遗产保护名录。2006年5月,蔡国故城被评为“河南省十大古城”。2007年7月,上蔡被联合国地名专家组命名为“千年古县”。

上蔡县民俗文化独特。上蔡县是重阳节的发祥地,蔡姓的发源地,通姓始祖居住地,盛姓郡望所在地。传统民间工艺品独具特色,著名的有东岸雕花核桃扣、茱萸绛囊、杨集毛笔等。

上蔡人才荟萃。孔门七十二贤,上蔡有其六;程门四高弟,谢上蔡称第一;历代封建王朝,上蔡有三人身居丞相要职;唐宋之间,上蔡有三人割据一方,开国称帝。蔡国始封之君蔡叔度、继封之君蔡仲被蔡氏后人尊为始祖;孔门圣贤漆雕开所创漆雕氏之儒为八儒之一;秦丞相李斯是我国古代杰出的政治家、文学家、文字学家、书法家,对建立和巩固中央集权的封建国家作出重要贡献;西汉丞相翟方进号称“通明相”,封高陵侯;西汉著名学者桓宽所著《盐铁论》是研究西汉政治经济的重要史料,在西汉散文中独树一帜;东汉方士桓景九月九日登高避灾,这一习俗后来逐渐演变为中国六大传统节日之一的重阳节;南北朝高僧慧思悟得法华三昧,创立“十如”实相之说,被天台宗尊为三祖;北宋著名理学谢良佐,世称上蔡先生、谢上蔡,被尊为洛学之魁,为上蔡学派创始人,心学的奠基人,湖湘学派鼻祖;南宋丞相朱胜非力劝康王登极亲政,后又在平定苗刘叛乱、高宗复位中起到重要作用,对于南宋的建立和巩固有着重大贡献;清代理学家张沐被时人誉为“汉之江都,唐之昌黎”,著有《四书疏略》《五经疏略》等23部著作,纂修《河南通志》《开封府志》《上蔡县志》三部志书。此外,上蔡还有以“汉家循吏第一”而著称的吴公,勤学苦读、官至佥都御史的刘光国,明代大学士李逊学,官至总督、礼吏兵部侍郎的探花程元章。女界翘楚,上蔡亦代不乏见。蔡人之妻,夫有恶疾,誓不他嫁,爱情忠贞,被汉刘向收入《列女传》;汉翟方进母,织履以给,助儿求学,其事载于《汉书》。中华人民共和国成立后,上蔡这片土地又涌现出许许多多人物。有在解放战争、抗美援朝战争及国防建设中屡建奇功,曾任中国人民解放军高级炮校校长等职务的万一夫,有曾任宁夏军区司令员的姜玉安,有特等功臣、一级战斗英雄雷保森,有著名园艺学家田叔民,北京大学图书馆长耿济安,有积极参加合作化运动的河南省劳动模范王爱,有治淮模范孙桂芝,有全国五一劳动奖章获得者王成,有获轻工部科技成果奖的全国劳模王殿勋,有救火英雄节水臣,有敬业爱岗的检察官周文彬,有文史专家尚景熙,有被评为全国转移农村劳动力先进个人、河南省首届十大杰出务工有为青年张全收,出资10亿人民币购得德国帕希姆机场、经营郑州国际航线的企业家庞玉良,有荣获河南省十大民营企业家称号的刘跃进等。

二、经济发展

(一)改革开放 1978~2012年,上蔡县进行多方面的改革,政治、经济、社会等方面都发生巨大变化。

经济体制改革。进行所有制结构改革,初步形成以公有制为主体的多种经济成分共同发展的格局,产生国有经济、集体经济、个体经济、私营经济等不同形式的经济主体,非公有经济成为国民经济的重要组成部分。在农村,连续贯彻中共中央1号文件,允许社员承包土地,建立各种形式的生产责任制。土地承包期不断延长,由1986年的15年延长制30年。1988年进行“双田制”试点(口粮田和责任田),对巩固和完善家庭联产承包制进行了有益探索。1992年,将原设在乡镇的水利、农机、农技、种子、林管、畜牧兽医等站管理权下放,由乡镇管理。2005年,全县落实“一免三补”(免除农业税、农业种粮直接补贴、购买大型农机具补贴、良种补贴)惠农政策,这些改革措施推动农村经济的发展。农村按照市场需求,调整种植结构和养殖结构,形成双低油菜、反季节蔬菜、上蔡花木等特色产业。在企业,转换经营机制,建立现代企业制度。1986年以后,推行厂长(经理)负责制和多种形式的承包责任制,进行以转换经营机制和产权制度改革为重点的企业改革,深化人事、用工、分配制度改革,进行了股份制试点和无主管企业试点,建立了现代企业制度。工业企业根据资源优势,培养出荣光鞋业、澳祥皮革、汉帛服装、大程面粉等民营骨干企业。

招商引资工作,制定优惠政策,实行二分之一工作法,参加东西合作经贸洽谈会,招商规模及项目逐年增长,成果丰硕。1992年,引进中外合资企业1个,资金1500万元。1996年,签订合同103个,引进资金1.26亿元。2000年,签订合同89个,项目投资7.29亿元,合同引资4.35亿元。2012年,引进项目38个投资额达到90.82亿元,续建项目17个,投资总额35.5亿元。县产业集聚区规划面积调整到16.88平方千米,建成面积达到6.8平方千米,入驻项目106个,固定资产投资42亿元,年实现主营业务收入100亿元,利税4.5亿元,解决就业2.38万人。

上蔡是农业大县,工商业不发达,就业压力大。为解决剩余劳动力转移问题,从1987年开始,全县开展有组织的劳务输出,也有自发的外出务工和经商,人员由初起时的5万左右,逐渐增至30万左右。主要是进厂做工和从事建筑业、废品收购、水果蔬菜经销等工作。2001年输出劳动38.7万人次,实现劳务收入27.7亿元,2012年,劳务收入增加到41亿元。一些务工者逐步实现由单纯体力型向技能型、由打工者向创业者的转变,张全收、陈恩波、王长友等成为企业家,为社会作出重大贡献。

政治体制改革。民主法制建设得到加强,人民代表大会制度得到很好坚持,政治协商的范围更加广泛。开展了“一五”“二五”“三五”普法活动,全县人民的法治意识普遍增强;全县普遍实行村民委员会换届选举制度,开始推行财务公开。1992和1996年,县委、县政府进行两次机构改革,分流人员,兴办经济实体;第二次按照精简原则、政企分开、上下对口的原则,从实际出发的原则,对全县党政机关及一级事业单位定职能、定机构、定编制,机构比改革前精减43.1%。1993年后,逐步建立干部年度考核、目标责任、监督检查和考核竞争机制,1994年开始推行国家公务员制度。

社会保障制度改革。1984年建立养老保险制度,1986年建立失业保险制度,1993年开始了以公房出售和租金调整为主要内容的住房制度改革,1996年实行了新的公费医疗制度,1997年开始在农村实行最低生活保障制度,1998年开始在城镇实行最低生活保障制度。

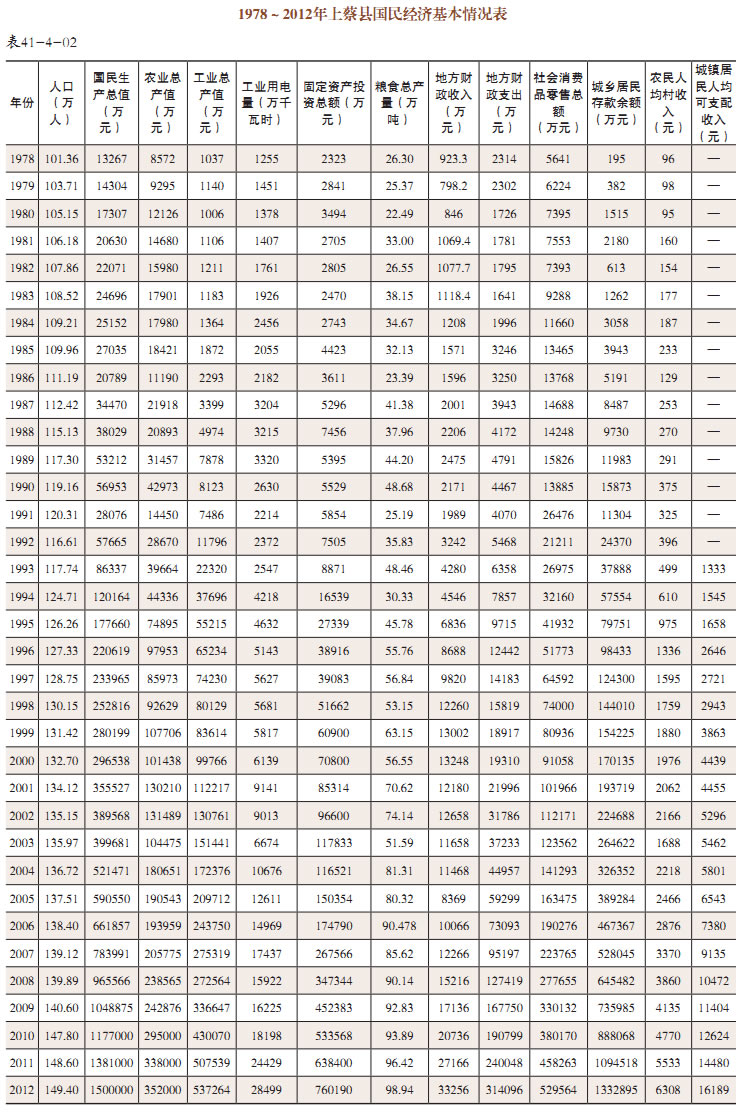

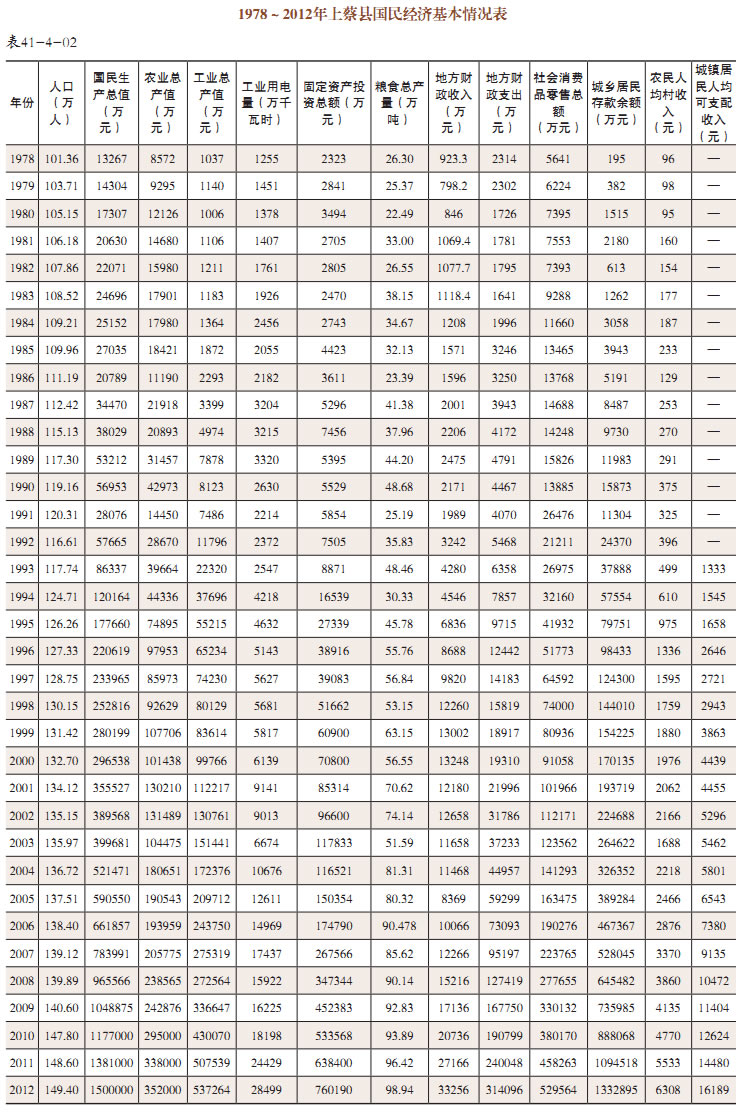

1978~2012年,上蔡县以经济建设为中心,不断深化改革,努力扩大开放,促进发展,保持稳定,全县步入经济发展的快车道,取得令人瞩目的辉煌成就。1978年,全县国内生产总值13267万元,工业产值1037万元,财政收入923.3万元,农民人均纯收入96元。2000年,全县国内生产总值296538万元,比上年增长8.9%,人均国内生产总值2258元,比上年增长5.2%。财政收入13248万元,是1986年3030万元的4.4倍,年平均增长14.5%。产业结构调整明显。2000年,三次产业比例为34.6∶38.3∶27.1,呈现出第一产业比重下降,二、三产业比重上升,结构更加优化的趋势。金融形势保持稳定,年末各项存款余额185775万元,比年初增加18691万元,其中城乡居民存款余额为171927万元,增加15910万元。各项贷款余额为197314万元,比上年年未增加1780万元。全年保费收入945万元,赔款额287万元。2012年,全县国内生产总值150亿元,比上年增长10.5%,人均国内生产总值14340元,比上年增长11.17%。财政收入33256万元,是1986年3030万元的10.9倍。产业结构调整明显。2012年,三次产业比例为23.5∶39.8∶36.7,呈现出第一产业比重下降,二、三产业比重上升,结构更加优化的趋势。金融形势保持稳定,年末各项存款余额为1332895万元,比年初增加238195万元。各项贷款余额为561283万元,比上年年末增加139993万元。

(二)农业 1978~2012年,上蔡县农业有前所未有的发展,农业总产值稳步增长,粮食单产和总产大幅度提高。农村经济体制改革启动后,全县农村普遍建立起了各种形式的生产责任制,实行生产资料的集体所有权与个人经营权的分开,调动农民的生产积极性。1978年,全县粮食总产20余万吨。1986年,全县粮食总产达23.39万吨,亩均单产171千克。1992年,农村改革以发展商品经济为宗旨,进一步完善统分结合的双层经营机制。1998年国家决定延长土地承包期30年不变,农民更加注重土地投资,科学种田。2000年全县实现农业总产值16.78万元,为1986年21177万元的7.92倍;粮食总产量56.56吨,是1986年23.39万吨的2.4倍。上蔡县成为国家粮食生产基地县、全国粮食生产百强县。加大了对农业的投入,农业生产条件明显改善。实施了农业综合开发和粮食基地县建设等项目,2000年后,国家和各级政府对农业生产都有资金扶持,特别是2005年实施“一免三补”的惠农政策,当年免征农业税5394万元,发放“三补”资金2525万元。2006年,发放“三补”资金和农业综合开发资金5772万元,改造中低产田3.7万亩。新增有效灌溉面积2.76万亩,当年粮食总产量达904792吨,比上年增长12.65%。2012年,国家继续发放“三补”资金,调整种植结构,农业基础设施日益完善。全年粮食总产量达到98.9万吨,是1986年23.3万吨的4.24倍。

上蔡是水旱灾害多的县,在农业发展上,重点抓了水利建设。1991~1992年,实施百村兴利工程。1993~1995年,实施百村双千眼工程。1996~1997年以打井配套为重点,实施平原井灌贷款打井工程。1998~2000年实施平原井灌、节水灌溉工程。1988~1990年,黄淮海平原农业开发工程在杨屯、五龙等乡实施,投入资金658万余元,建成旱涝保收田11.5万亩。1992年至1995年,利用以工代赈项目在岗岭地区进行人畜饮水工程建设,先后在芦岗、邵店、百尺、蔡都4个乡镇41个自然村实施,使岗岭区37185人的吃水困难问题得以解决。2000年,全县打机井26287眼,配套机电井20427眼,总灌溉面积865740亩。2001~2012年间,上蔡县继续加大资金投入,狠抓水利建设,成效显著。2001年,新打机井2370眼,新增有效灌溉面积11.8万亩,旱保田5万亩。2002年,新增灌溉面积36万亩,全县有效浇灌面积达到97万亩。2003~2004年,完成小洪河治理工程,水利投资5050万元,新打机井854眼。以后,水利建设继续推进,2006~2007年,新增灌溉面积7.97万亩,2010年,浇灌面积达到115万亩,2012年,上升到120万亩,为抵御旱灾打下良好物质基础。

农业机械化程度不断提高。1986年全县农业机械总动力12.41万千瓦。主要耕作器具为犁、小手扶拖拉机牵引的双铧犁,主要收获器具为镰刀、小手扶拖拉机配割麦机,主要运输器具为架子车、小手扶拖拉机,农用汽车等。随着农村经济的发展,农业机械拥有量增长、技术含量提高。1990年,全县有小四轮拖拉机1.17万台,大中型拖拉机201台,农业机械总动力21万千瓦。到2000年,农机总动力为66.6万千瓦,大中型拖拉机300台,小四轮拖拉机3.27万台,机引播种机400台,机引犁267台,联合收割机100台,脱粒机4100台。2012年,农机总动力154.48万千瓦,为1986年12.41万千瓦的12.4倍。拥有大中型拖拉机14995台,联合收割机2147台,全年机耕面积205万亩,机收面积239万亩。

2000年,全县畜牧业总产值达7.69亿元,占农业总产值的43%,有1.16万户农民靠畜牧业养殖脱贫致富,畜牧业已成为全县农村经济潜力大实力强的支柱产业。2000年年底,全县黄牛存栏量13.7万头,生猪存栏51.4万头,山绵羊存栏43.5万只,家禽存栏625万只。全县扶持和发展10个养殖专业乡镇,184个专业村,4.57万个专业户。2001~2012年,全县畜牧业继续发展,畜牧业在农业产业中的支柱地位进一步确立,肉类产量和禽蛋产量连年增产。2001年,生产肉类4.27吨,增长16.29%,禽蛋3.14万吨,增长21%。2005年,肉类产量5.9万吨,增长7.94%,禽蛋产量4.44万吨,增长9.47%。2006年,上蔡县宏业肉联厂投资1260万元,主要产品为分割猪肉;2007年,建成32个标准化养殖小区和三元生猪、肉鸡、鹅鸭特色养殖基地,年出栏生猪130.9万头,肉鸡400万只。2012年,畜牧业总产值达23亿元,占农业总产值62.18亿元的36.9%,是农民增收的重要一环。上蔡县畜牧业实现分散养殖到规模养殖的跨越,形成以上蔡正大有限公司、澳祥皮毛制品实业公司、上蔡万成养殖有限公司、金蔡禽业有限公司等为龙头的一大批大规模、高科技、外向型畜牧企业。

农业产业结构和种植结构得到优化。大力发展林业,林业实现平原绿化初级达标。大力开展花木种植,上蔡县以花木种植面积大,品种全,销售区城广,主导产品突出,成为花木种植和销售大县,为河南省三大花木名县之一。2001~2012年间,上蔡县继续实施植树造林和平原绿化工作。2001年,全县完成成林9500亩,完善林网面积93万亩,顺利通过河南省政府平原绿化高级达标验收。2006年,科技兴林成效显著,建成花木生产科技示范园1000亩。2011年,全县林业工作成绩突出,完成造林面积2.7万亩,超额完成年度植树任务,顺利通过省级林业生态县验收。2012年,林业生态县深入推进,新增造林面积1.26万亩。林木覆盖率19.2%,活立木蓄积量165.6万立方米,是1999年96.5万立方米的1.71倍。

扶贫开发取得显著成绩。1986年上蔡县被河南省定为省级重点贫困县,时有贫困乡15个,贫困村102个,贫困户77693户,贫困人口337965人。1994年,被国务院定为国家重点扶持的贫困县。1986~2000年,投入扶贫资金25648.06万元,采取对口扶贫、干部帮扶等措施,实施万人帮户等工程。2001年至2012年,上蔡县把扶贫开发作为工作重点,加大投入,全力推进,19个村扶贫开发整体推进工程全面结束;农业产业专业化进程加快,农民专业合作社达到108家,省级重点龙头企业5家,市级重点龙头企业33家;蔬菜大棚发展到2000座。实现村村通电话、公路、农电,解决了27.9万多人的饮水困难问题,建沼气池18470座,完成2500户群众的“一池三改”任务。农民的经营性收入和劳务收入连年增长,更加国家惠农政策扶持,人均纯收入由2001年的2062元增长到2012年的6308元,增长3倍多,贫困人口的生活有很大改善。

(三)工业 上蔡县工业包括国有企业、集体企业、乡镇企业及个体企业。1978年,全县工业产值1037万元。1986年,全县有国有企业16户,职工3486人,国家资产3108万元,年售销收入3375万元,上缴税利250.1万元,占当年财政收入的15.2%,集体工业企业9户,职工1658人,固定资产577万元,年销售收入1435万元,上缴税金95万元,实现利润59万元。“七五”期间,上蔡县以深化改革和科技进步为动力,积极培育企业集团和实施名牌战略,实现工业生产、效益同步增长的良好局面。其间,实行以承包为主的多种形式的责任制和厂长(经理)负责制,组建状元红食品工业公司、上蔡县棉纺织工业公司,上蔡县丝绸服装公司、上蔡县化工公司、上蔡县炊具公司、上蔡县皮革鞋帽公司六大企业集团公司。铁锅、合成氨等主要工业品产量超额完成“七五”计划。产品质量有明显提高,豫上牌铁锅荣获国家优质产品银质奖,11种产品获省优质产品称号,部分产品打入国际市场。刷厂、皮革厂、状元红酒厂被轻工业部评为出口创汇先进企业,有1家企业被评为国家二级企业,1家企业被评为省一级企业,5家企业被评为省二级企业。工业总产值年平均递增17.3%。“八五”期间,开展企业第二轮承包,贯彻落实《企业法》和《全民所有制工业企业转换经济机制条例》,扩大企业经营自主权,并推行以出售、租赁、“嫁接”改造等多种形式的产权制度改革,改组企业8户,“嫁接”改造国有企业4家,上蔡县鞋厂与浙江瑞安市健美胶鞋厂合作,组建上蔡县健美胶鞋厂。加大技术改造力度,对企业投入资金1.45亿元,对县造纸厂万吨白纸生产线等29个项目进行技术改造,生产能力大大增强,经济效益显著提高,工业总产值年平均递增49.3%。“九五”期间,加快产权改革步伐,开始建立现代企业制度,调整产品结构,加大技术改造力度,一些瘫痪,半瘫痪企业开始步出困境,工业总值年均递增9%。2000年,全县有工业企业5245个,其中限额以上工业49个,限额以下工业580个,农村城镇个体工业4616个。工业总产值361030万元,其中限额以上工业产值76230万元,限额以下工业产值95998万元,农村城镇个体工业产值188803万元。2000年后,上蔡继续抓工业企业改革,大力招商引资,工业生产能力不断增强,经济效益明显提高。2001年,通过租赁、承包等形式,使化肥厂等一批濒临瘫痪的企业启动盘活,走出困境;通过扶持,使食品厂等企业发挥优势,再创名牌;全年完成技改项目6个,使荣光鞋业、大程面粉、亿万饮料、县纺纱厂等重点企业产值大增。全年完成工业总产值40.79亿元,增长13%,其中限额以上工业企业总产值8.82亿元,增长15.6%。工业经济效益大幅度回升,全年规模以上工业企业实现产品销售收入6.35亿元,增长26.8%,利润总额2418万元,增长29%。2002年后继续深化改革,鞋厂、食品厂、纺纱厂重组改制完成。2006年,全年工业总产值77.15亿元,增长13.5%,其中限额以上工业总产值27.18亿元,增长22%。全年利润总额10556万元,增长51.6%。2007年,招商引资进度加快,全年引进500万元以上项目25个,总投资24.33亿元。工业园区规模9.5平方千米,建筑厂房面积5.6万平方米,入驻项目29个,年创税利4.34亿元。2012年,引进项目38个,总投资90.8亿元。县工业园面积调整到16.88平方千米,建成面积6.8平方千米,入驻项目106个。全年工业总产值53.72亿元,增长13.9%。其中规模以上工业增加值36.25亿元,增长18.5%。全年实现利税4.5亿元,增长126%,解决就业2.38万人。全年生产的主要产品有小麦粉119.83万吨,棉纱78061吨,人造板227584立方米,工业用电量30868万千瓦时。全县形成制鞋、粮油加工、建材、化工、饲料、纺纱、皮毛皮革七大产业,创立了“荣光”“豫花”“澳祥”等知名品牌,状元红酒、上蔡铁锅、杨集文化用品等国内外知名产品一直畅销不衰。上蔡县荣光集团有限公司是全国最大的布胶鞋生产基地,上蔡县尚品板材有限公司、河南大程面粉有限公司为国内知名的大型民营企业。

(四)商贸 城乡市场不断扩大,商业贸易繁荣活跃。上蔡县以培育和健全统一的社会主义市场体系为目标,先后建设白云观、卧龙岗等一批综合或专业市场,建设白云观商业大楼、亚细亚商场等大型商场。全县大力发展个体私营经济,国营商业一统天下、独家经营的市场格局被打破,多种经济成分平等共处,相互竞争、竞相发展的市场格局已经形成。由卖方市场转向买方市场,市场商品丰富多彩,供应充裕,城乡居民购买力不断增强,产品质量和服务质量不断提高。2000年,全县有各类市场25个,其中中等综合市场1个,中等专业市场2个,农村集贸市场22个。2000年,社会消费品零售总额8.94亿元,比上年增长10.5%。全年出口总额892.7万美元,增长36%,进口841.5万美元,增长59.7%。2001年后,上蔡县加强市场建设和管理,龙潭市场改造和步行街等场所投入使用,德裕量贩、爱家量贩等有相应规模的流通企业入驻县城经营,红太阳超市发展到10家,万村千乡市场工程建设进展顺利,一个经营规范、多种经济成分共同发展的流通渠道逐步形成。2006年,中心集镇建设步伐加快,建成农家店256个,农资站164个。全年全县社会消费品零售总额完成19亿多元,比上年增长16.9%。出口总额达到1478万美元,增长197%(其中荣光鞋业出口1374万美元,澳祥皮革出口104万美元)。2012年,全县有个体工商户12368户,私营企业988家。全县全年社会消费品零售总额52.95亿元,增长15.8%。其中批发业完成36694万元,增长17.2%;零售业完成417342万元,增长15.4%;住宿餐饮业零售完成12616万元,增长16.1%;餐饮业完成62912万元,同比增长17.9%。

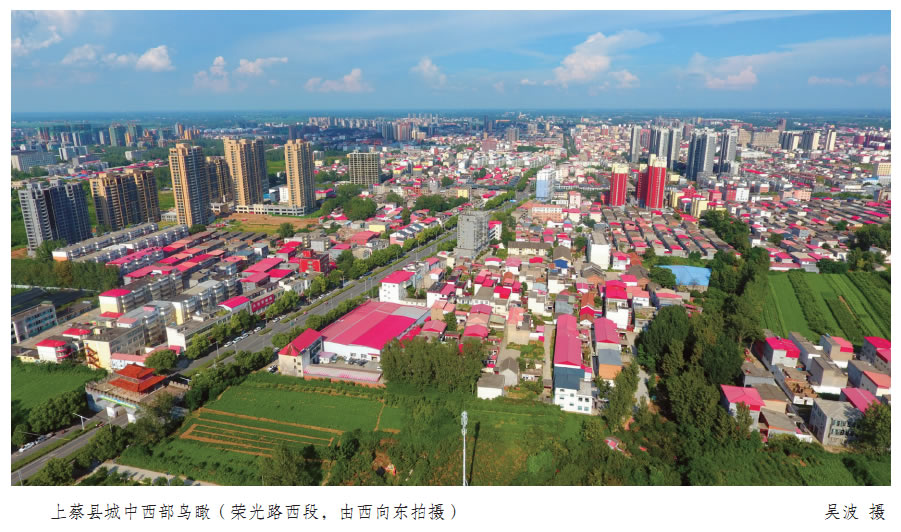

(五)城市建设 上蔡县加大基础设施和旧城改造力度,城乡建设与县城管理取得显成绩,城乡面貌发生巨大变化。城区规模不断扩大,规划区面积从1986年的4.81平方千米增至2000年的33.60平方千米,建成区面积6.5平方千米。城市道路进一步改善,形成“四纵四横”的道路网络。路旁安装路灯,栽植树木,临街人行道铺设彩砖3万平方米。城市绿化水平逐年提高,2000年城镇人均绿地面积1.2平方米。供水能力不断增强,排水设施从无到有,投资3000多万元用于县城排水工程,建水冲式厕所18座,旱厕所4座。2000年排水管道总长49.83千米,供水管道总长22.7千米,日供水能力6000吨,自来水普及率46%。2000年城镇居民平均每人居住面积22.59平方米,农村居民人均居住面积12.84平方米。小城镇建设快速发展,2000年有建制镇7个,城市化水平6.6%。2000年后,城区规模由小变大,规划面积从1986年的4.81平方千米增加到2012年的33.6平方千米,建成面积达到20.9平方千米,城区人口近20万,城镇化率达到30%。2006年,县城总体规划修编工作完成,2011年完成县域村镇体系规划,城乡建设发展目标和功能定位更加明确。2007年,县城北区建设正式启动,完成重阳大道、五龙源路南段和白云大道北段高标准改造工程及蔡明路、蔡都大道改造工程,完成新兴二路、石头巷、龙潭巷等背街小巷改造工程,完成11座公厕新建改造工程,新建13座垃圾中转站,污水处理厂如期完工并投入使用,完成蔡明园广场二期工程,在县城主要路口安装大型景观灯和标准化道路指示牌。2011年,县城建设投入29.4亿元,比上年增长15%,新建、改建城区道路6条,建成广场、游园3个,新建住宅小区8个。

(六)交通 交通运输业发展迅速。1986年,全县仅有柏油路7条,全长204千米。2000年,全县有开龚、西上、周遂、上项4条省道,总里程达133.4千米。11条县乡千米,全县干线公路里程135千米。其中二级公路46.7千米,三级公路59.5千米,四级公路28.8千米;县乡公路274.1千米,其中三级公路19.2千米,四级公路254.9千米。25个乡镇163个行政村通柏油路。2000年,全县有规范化客运站点12个,有民用汽车2945辆,为1985年446辆的6.6倍;公路客运周转量15926. 8人万千米,公路货运周转量4913.6吨千米。2002年,干线公路建设完成西上、项上路相继通车。全县公路通车里程494千米,其中干线公路173千米,县乡公路321千米。从等级上分,二级公路139千米,三级公路30千米,四级公路325千米。全年完成客运量159万人次,旅客周转量4042万人千米;公路货运量15.9万吨,货运周转量831.1万吨千米。2005年~2007年,加快建设进度,新修“村村通”公路沥青路94.64千米和水泥路335千米,完成南环路省道331线上蔡绕城段改建工程5.58千米,完成白云大道北段慢车道900米改建工程。2012年,共有公路通东里程575千米,其中二级公路169.7千米,三级公路197.5千米,四级公路206.2千米,村村通路1659.55千米。有规范化客运站点27个,营运货车756辆,客车157辆,出租车216辆,公交车57辆。全年完成公路客运量1096万人次,旅客周转量60220万人千米,公路货运量990万吨,货运周转量350062万吨千米。客运货运是2001年的10.73倍和75.5倍。

(七)电力 上蔡县1998年开始,对农村电网进行了改造,电力供应状况由紧缺变为宽裕。全县25个乡镇513个行政村全部通电,户通电率达99.7%。2000年全县拥有110千伏变电站1座,35千伏变电站7座,35千伏及以上等级高压输电线路249.89千米,10千伏配电线路1536.79千米。2000年购电量13818万千瓦时,售电量11301万千瓦时,其中农业用电2442万千瓦时,工业用电5817千瓦时,生活用电2440万千瓦时。2000年后,上蔡县电力工业继续发展,供电能力大为增强。2001年一期电网改造工程胜利完成,全县供电量达到15610万千瓦时,比上年增长12%。2006~2007年,是电力大发展的时期,投资1500万元建成党店、韩寨、刘楼3个35千伏变电站和大路李变电站增容项目,特别是塔桥110伏线路工程竣工投产,使上蔡县供电能力大为改善。2006年,供电30637万千瓦时,比上年增长20.84%,2007年,全县供电量35020万千瓦时,比上年又增长14.31%。到2012年,全县有变电站17座,其中110千伏变电站3座,35千伏变电站14座,35千伏及以上等级高压输电线路179.47千米,10千伏配电线路1865.46千米。2012年供电量6.26亿千瓦时,是2000年供电量1.38亿千瓦时的4.5倍多。其中农村供电量2.81亿千瓦时。

(八)邮电 邮电通信事业突飞猛进。通信方式由1978年的以信件、电报、电话为主,发展为电话、传真、电子邮件、数据传输等多种先进快捷的交流方式交互使用的格局。邮路四通八达,2000年,全县有邮政局所26处,邮路总长度2258千米,完成业务总量588万元。现代通信网络覆盖全县,固定电话实现质的跨越,1991年安装自动电话1000门,结束上蔡县手摇电话的历史。1993年市话扩容1000门,开通450兆移动通信和无线寻呼,国内、国际长途电话实现直拨。1995年10月,上蔡开始使用驻马店地区统一长途区号“0396”,电话号码升至7位,以“69”开头。2000年,城市电话用户19759户,是1986年280户的70.6倍;农村电话用户38896户,程控交换机容量达55304门,是1986年853户的45倍。电话普及率达到5.2部每百人。实现了村村通电话,自然村通电话系率达到95%。移动电话、计算机互联网实现从无到有、从少到多的迅速发展。1993年开通移动通信和无线寻呼,年末移动用户11户。1995年引进美国摩托罗拉移动通信系统,手机用户达300多户。1996年正式开通GSM数字移动网,在县城和25个乡镇建站。2000年,全县有移动电话4432户。1997年,电信局开通163、169拨号上网业务,当年发展因特网用户5户。1999年,完成县政府上网工程,2000年,县内发展拨号用户3197户,同年,因特网开通“上蔡信息港”项目,为上蔡的改革开放与对外交流提供了窗口。2000年以后,上蔡县的邮电通信业继续发展,为城乡居民提供优质的通信服务。2001年,邮电通信业全年完成业务问题4597万元,比上年下降4.4%,年末局用电话交换机总容量7.85万门,电话装机总数7.62万部,电话普及率达到5.5部/百人,100%的行政村通了电话。农村网点多,邮路长,利用地方客运班车开通驻马店至上蔡的委办线路,实现了当日见报的目标。2004年,邮电通信业全年完成业务总量5332万元,增长4.3%;固定电话用户79428户,电话普及率达到5.8部/百人。移动电话新增用户8000户,年末用户4.9户。2007年,全县邮政营业网点25个,储蓄网点23个,邮路2条,邮政业务量2920.8万元,增长17%;网通公司电话交换机总容量是122568线,固定电话用户801107户,其中乡村用户62483户。有小灵通用户14275户,国际互联网用户7186户。业务收入4752万元。全县共有移动营业网点25个,移动电话用户224244户,完成业务量8013万元。2011年,邮政业全年完成总收入6735万元,增长27.1%;电信业完成业务总量4200万元,增长5%。有固定电话用户39120户,其中农村用户26820户。国际互联网用户2.44万户。移动电话用户39.3万户。2012年,邮电业完成问题11227万元,是2001年4597万元的2.44倍。

三、社会民生

(一)教育事业 教育事业实现历史性跨越。上蔡县把教育放在优先发展的地位,实施科教兴县战略,形成基础教育、成人教育、职业技术教育均衡发展的格局,先后获得全国扫盲先进县、全国义务教育工作先进县等荣誉称号。基础教育普及九年制义务教育,在上蔡教育发展史上树起一座重要里程碑;成人教育通过高标准扫盲验收,完成历史性扫盲任务;职业教育不断发展壮大,培养大批实用人才。教师的政治地位和经济待遇有了明显的提高,形成尊师重教的浓厚氛围。教育投入大幅增加,教学条件明显改善,1987年全县实现“一无两有”(校校无危房,班班有教室,学生人人有课桌凳)。1995年后,国家实施贫困地区义务教育工程和世界银行贷款项目,共投资人民币1.2亿元,其中中央专款560万元,河南省配套560万元,驻马店地区配套168万元,上蔡县乡配套424万元,社会捐资、群众集资9704万元,世界银行贷款85万美元,先后建成教学楼182幢,为普及九年义务教育工作奠定基础。实施素质教育,教学质量进一步提高,为国家培育了大批优秀人才,每年升入大专院校人数均居全区前列。2000年,全县有幼儿园12所,在园幼儿16860人;小学495所,在校学生152818人,专任教师7046人;普通中学56 所,在校学生66923人,职业中学4所,在校学生4303人;特殊教育学校1所,在校学生67人;成人技术学校25所,培训学员88992人。初中入学率98.7%,小学适龄儿童入学率达99.6%。全县共有教职工11211人。进入新世纪,上蔡县深化教育体制和运行机制改革,巩固和扩大“双基”教育成果,全面推进素质教育,整体教育水平大幅提高。从2002年秋季开学,全面实施“六三”学制,重视农村义务教育,狠抓品德思想教育,投入增加,顺利通过“两基”国家验收。从2003年开始,每年高招都取得喜人成果。2005年,上蔡一高成为全省首批示范性高中。2007年,有6名学生被北京大学、清华大学、香港中文大学录取,占全市总数的二分之一。总投资8000万元的苏豫中学如期建成,有效缓解上高中难和城区部分中学的大班问题。2011年年末,全县有高中4所,在校学生22830人。普通中学(含民办)42所,在校学生68903人。小学246所,在校学生176502人。教育质量再创新高。5名考生被清华大学录取,1名考生被北京大学录取,高招进入本科线人数连续12年位居全市首位,上蔡一高连续3年位居全省农村高中第一名。2012年,教育教学质量再创佳绩,9名高中毕业生被清华大学、北京大学录取,1个被中国人民解放军空车招录为空军飞行员。

群众性体育活动蓬勃开展。1997年开始,全县开展全民健身周活动,掀起全民健身热潮。职工体育、农民体育、老年体育和残疾人体育不断取得新成绩。2001年~2012年,上蔡县继续开展全民健身活动。城镇居民坚持晨练和晚间自由活动,蔡明园广场、英雄广场是群众健身活动的主要场所,各街区的小游园也都有群众健身活动的身影。活动方式有太极拳(剑、扇)、交际舞、集体舞、少林拳、少年轮滑,还有戏曲演唱、器乐演练、地书练习,更多的是散步、慢跑等。上蔡县中小学继续推行《学生体质健康标准》工作。2004年经过验收,上蔡县被评为高级达标示范县。在乡村,加大农村健身工程的投入,2011年,全县完成17个乡镇的体育健身工程,杨集镇被省体育局评为省级“千万农民健身活动”先进单位。上蔡多次参加市以上体育比赛,取得优异成绩。2004年,在驻马店第一届全市运动会上,上蔡县以团体总分366分、金牌40枚的成绩获得团体第一名。2011年在驻马店市第七届乒乓球锦标寨上,上蔡县代表队获得男子团体第一名。

(二)科技 科技力量日益壮大,科学研究硕果累累。1986年,全县共有专业技术人员1420人,其中中级职称65人。2000年,全县专业技术人员1885人,有高级职称者40人,中级741人,初级1104人;有科研院所8个,技术推广站153个,专业学会9个。1986~2000年,全县共组织实施各类科技项目342个,其中上蔡锅厂的“不锈铁锅及其防锈工艺研究”获得国家级科技成果奖,获省部级二、三等成果奖16项。1991年葡萄为龙头的庭院经济开发获国家星火成果展银奖。1992年8月,在上蔡召开全国第七届庭院葡萄学术研讨会。科技兴县战略深入实施。2001年~2008年,全县申报科技攻关计划199项,获得科技进步奖33项,其中获省级奖4项。“蔡酥梨”是驻马店市创新林果研究所培育的新品种,由上蔡县蔡酥梨研究会参与,2001年被评为驻马店市科技进步一等奖,2002年7月,“蔡酥梨2号”被国家农业部评为全国优质奖。上蔡县农学会通过实施“花木组培快繁和产业化工程”项目,带动全县花木生产,全县花木种植面积达10万亩,年销售收入3.2亿元,花木生产已成为上蔡县的支柱产业。2007年坚持实施科教兴县战略,连续四次荣获“全国科技考核进步县”称号,当年,上蔡被定为省级科技富民强县试点县,又被确定为国家级示范项目辐射区。参加第十四届中国杨凌农业高效技术成果博览会,上蔡县东洪农技站的芝麻新品种“上芝一号”获“后稷奖”。2009年至2012年,“技术兴县”战备效果日益突显,“砂姜黑土西方施肥技术与应用”项目,荣获农业部科技进步三等奖,科技在上蔡县工农业生产中的贡献率达到48%,高新技术产业增加值占工业增加值的比重达到11.5%以上。

(三)文化 文化事业蓬勃发展。文化设施不断完善,相继建成文化馆活动楼、豫剧团排练大厅楼、电影公司综合楼、电影院门面楼,并拨款200万元用于上蔡博物馆的建设。2000年,有县级电影院1个,影剧院1个,乡镇影剧院5个;公共图书馆1个,藏书2.6万册;县级文化馆1个,拥有100平方米以上展厅3个;电影发行站6个,电影放映队110个;专业剧团1个,业余剧团29个;民间曲艺,舞蹈、杂技、魔术等班199个。群众文化活动活跃,1986~2000年,举办书画展27次,展出作品8704幅,放映电影24.58万场。共创作戏剧、相声、小品180个,在地区以上刊物发表获奖42个;在县级以上展出发表获奖美术、书法、摄影作品共1801幅,获奖音乐、舞蹈作品321个。文化市场健康发展,2000年全县有印刷厂5家,复印打字社13个,互联网上网服务营业场所15家,电脑培训场所6个,书报刊门店48个,音像制品出租零售门店41个,录像厅6个,电子游戏厅5个,国家文物得到了有效保护,共搜集流散文物1325件,发掘古墓葬341座,出土文物378件,文物钻探面积140万平方米。举办文物展览5次,观众达6万余人次。伏羲画卦台、蔡侯墓、李斯墓得到修复。开展蔡文化、孔子文化、李斯文化研究,取得丰硕成果。成立蔡氏文化研究会,召开中华首届蔡氏文化研讨会,天下蔡氏源上蔡得到确认。参与协助拍摄《状元红传奇》等电视片,创作演出《千古遗恨》等戏剧作品,出版《秦丞相李斯》《古蔡揽胜》等书籍,举办全国李斯书会等文化活动。2001~2012年间,上蔡县文化事业深入发展,成果显著,文化部门组建创办《蔡明园》《上蔡诗词》《上蔡姓氏》等杂志,作为发表作品的园地。每年坚持年度作品分析会制度,发挥创作群体优势,努力创作优秀作品。2001年,有5个剧本问世。2002年,赵天顺、赵殿仕合作的传统戏曲《痴情状元》获河南省第九届戏剧大赛演出二等奖。2005年,刘万里创作的《婆媳相劝》《绿树常青》《同在蓝天下》3部小戏曲被国际公益卫生组织拍摄,制成VCD光盘,发放全国。2006年,陈玉德、陈剑锋合写《上蔡令》剧本。2011年,王洋明、张四全合著的《泗曲河畔话东岸》一书出版。上蔡县是中国传统文化节日—重阳节的发源地。2000年10月13日,尚景煕、尚玮就在《天中晚报》上发表过《上蔡—重阳节的发源地》的文章,后又在《中州今古》《中国邮政报》发表同类文章,得到社会各界公认。2003年10月4日(农历九月初九),“中国·上蔡首届重阳文化节暨重阳节特种邮票首发式”在上蔡举行,2005年12月1日,中国民间文艺家协会命名上蔡为“中国重阳文化之乡”。2007年1月25日,中国民间文艺家协会重阳文化专业委员会在上蔡成立。上蔡围绕尊老敬老、构建和谐社会这一主题,全力打造文化品牌,倡导孝道文化,每年都举办重阳文化节,表扬一批尊老敬老的先进典型,为老寿星颁长寿金,举办理论研讨和学术交流。配合此项活动,制作出多种重阳糕、菊花酒,美术作品有《重阳节俗图》,民间工艺品有茱萸绛囊,民间舞蹈有担经舞、扁担舞等。2006年出版《重阳节发源地—上蔡》民间文化专著。上蔡根据国家规定对馆藏文化进行登记建标,对蔡国故城,光武台遗址等进行测量,埋设界桩,设立保护标志碑。继蔡国故城,故城北垣烽火台之后上蔡楚国贵族墓地入选第六批国家级文物保护单位名单。2006年发掘的郭庄楚墓是全国考古界的重大成果,出土文物300多件,主要有口径80厘米的圆形盖鼎,体量仅次于楚幽王墓镬鼎;两件口径67厘米的四龙耳铜鉴,两件双龙耳方壶;更有精美的石编磬(10件),此编磬被河南博物院收藏。制定各类文物保护方案,建立县乡村三级文物保护网,与县公安局成立文物治安室,打击盗窃破坏文物安监,有效地保护文物的安全。2007年,上蔡县民间文化活动收获颇丰,上蔡县文化馆被评为河南省“欢乐中原”广场文化先进单位;白云翁毛笔,蔡侯望河楼,伏羲画卦亭被分别公布在老字号和古代建筑名录中;上蔡有四个村被命名为河南省示范文化村(五龙曾楼、大路李肖里王、西洪洼王、党店镇党店)。2007年农民孙万群创作的国画百米《牡丹图》被北京奥组委收藏,河南省民间文化传承人张社创制的600只和平鸽由北京奥组委赠送各国体育代表团。2011年,开红四的《国画研究》《艺术典藏》《全国重彩画集》等结集出版,荣宝斋出版社出版《当代中国画名家开红四作品精选》。2011年6月,上蔡纪检干部李建华在全国第二届硬笔书法家“十杰百强”硬笔书法大赛中获“十杰”殊荣,是全省唯一获得此项殊荣的作者。2011年,上蔡获国家奖3项:东岸乡被文化部授予“中国民间文化艺术之乡”称号;重阳节“上蔡重阳习俗”被国务院公布为第三批非物质文化遗产保护项目;上蔡县扫黄打非办公室荣获全国扫黄打非先进集体。

(四)卫生 卫生事业得到长足发展。加强医疗机构建设,基本形成较为完善的县乡村三级医疗卫生服务网络。2000年,全县共有县级卫生机构7个,乡镇卫生机构25个,厂校医疗室8个,村级卫生组织512个,县城个体诊所18个,红十字门诊8个。有专业卫生技术人员2511人,其中医生853人,护师护士408人。疾病控制工作成绩显著,推行适龄儿童计划免疫保障制度,烈性传染病基本绝迹,各种传染病发病率逐年下降。医疗卫生条件进一步改善,医疗技术水平显著提高 。2000年全县医院床位达1004张,有急救中心4个,救护车20台,CT、多普勒等多种现代化医疗设备投入使用。2001~2012年,上蔡县卫生事业推进农村合作医疗工作进展顺利, 2007年年底,农民参合率达75%。到2012年,参合农民117.35万人,参合率达98.6%,补偿金额3.39亿元,受益农民189.9万人次。发放城乡医疗救助金1067万元,白内障患者免费实施复明手术940例,唇腭裂儿童患者免费修复手术21例,救助先天性心脏病儿童23人。医疗基础工作进一步完善。2012年年底,全县有县级卫生机构36个,2607张病床,卫生技术人员2557人,其中医师1407人,护士1150人,卫生防疫机构2个,防疫人员215人。2002年,上蔡县在乡镇开展一体化管理试点工作,形成以乡镇卫生院为中心,以村卫生室为基础的新型农村医疗服务体系。2001年,艾滋病初筛实验室建立并启用。2003年3月,由世行贷款,英国捐赠,日本援助的中国结核病控制项目启动仪式在上蔡举行,标志着结核病控制工作进入新阶段。2004年,全县疾病预防控制机制和医疗救助体系日趋完善,新生儿四苗接种率98%,乙肝疫苗接种率100%。医用楼房建设加快。2003年,县人民医院病房楼投入使用。2004年,22个重点帮扶村“六个一”工程和7个中度村的卫生所建设全部竣工,完成投资5570万元。上蔡CDC确证实验室建成并投入使用,使艾滋病疫情报告逐步实现网络化和规范化管理。2007年,投资1.05亿元的上蔡县人民医院门诊楼竣工并投入使用。 2004年,在全市中医机构开展“树名医,创名牌,建名科,办名院”活动中,上蔡县中医院疫病专科达到省中医特色专科建设标准,同时,上蔡县中医院被国家中管局定为全国中医药治疗艾滋病的基地。2005年,上蔡县中医院获得省中管局重点专科资金扶持。2012年,投资3960万元的中医院病层楼主体工程竣工。大力开展艾滋病防治工作。

(五)人民生活 人民生活明显改善。1978~2012年,随着生产的快速发展,全县人民摆脱贫苦状态,实现温饱进入小康生活。1980年,农村推行联产承包责任制,国家大幅度调整农产品收购价格,农民生产积极性大增,农业生产效益明显提高。1981年,农民人均纯收入由上年的53元增加到105元。随着农村改革的深入,粮食稳定增产,家庭副业和多种经营日益发展,到1986年,农民人均纯收入达到250元。上蔡县加快扶贫开展步伐,实施小康村工程,强化劳动力转移和劳务输出力度,收入来源多样化,到2000年,农村居民人均纯收入已达1976元,是1986年收入的7.9倍。在城镇,行政事业单位和工商企业,按照国家政策多次调整工资,城镇居民开展多种经营,收入逐年增加,1978年,人均可支配收入502元,1985年,增加到844元,2000年,城镇居民可支配收入达到4120元,2012年,全县农民人均纯收入6308元,城镇居民可支配收入16188元。是1985年的4.88倍。

在城乡居民收入稳步增长的基础上,人们的消费水平也相应提高。在农村,农民的消费观念,消费结构都发生巨大变化。人均消费支出由1986年的214.6元增加到2000年的1077元。饮食结构由过去的“吃饱”向“吃好”转变;居住方面出现“建房热”的情况,土坯房为砖瓦房所取代,有10%的农户建成楼房;穿衣方面,由买布料自己加工改为买成衣,并讲究舒服好看;对教育和文化娱乐方面的重视和投入前所未有;交通和通信支出比例大幅上升。城镇居民消费水平也相应提高,人均消费水平1992年的1227元提交到2000年的2451元。消费结构有显著变化,生存资料比重下降,发展资料所占比重上升,恩格尔系数由1992年的52.6%下降到2000年的33.7%,城镇居民生活已步入富裕阶段。2012年,城镇居民消费支出13459元,农民生活消费支出4623元。