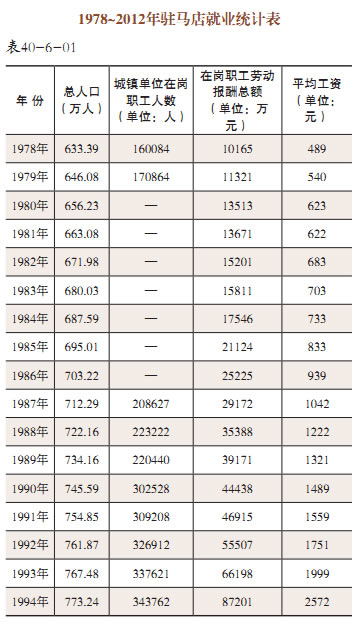

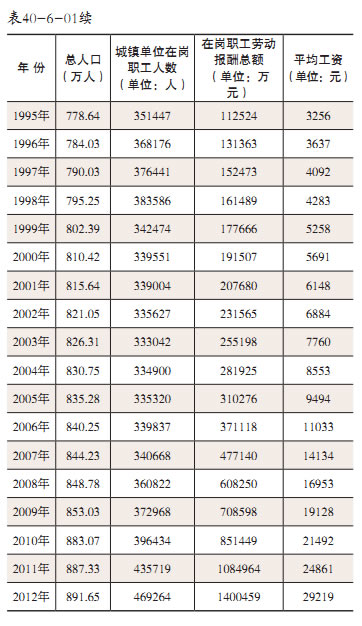

第六章 劳动就业与培训

第一节 就业政策

1986~1992年,驻马店地区劳动就业工作除按照国家计划招收全民所有制职工外,主要靠发展集体经济和个体经济、私营经济扩大就业。1992年,对劳动就业服务企业的税收给予优惠,当年安置待业人员超过企业人员总数60%的,经税务机关审查批准,可免征集体企业所得税2~3年;对从事旅店、饮食、修配、加工、浴池、理发、缝纫以及从事装卸搬运业务的,经税务机关批准,可免征营业税两年;减免税期满后,当年新安置待业人员占企业人数30%以上的,经当地税务机关审核批准,可给予减半征收所得税两年的照顾。1993年,放开劳动计划后,单位用人和求职者实行双向选择,通过各级职业介绍机构介绍就业。1994年,结合驻马店地区的实际情况制定《驻马店地区再就业工程实施方案》。1995年,在全区实行职业介绍许可证制度和定期年审制度。同时,配合企业进行产权制度改革。1996年,全区认真贯彻《河南省劳动力市场条例》和《就业登记规定》。1997年,驻马店地区出台《关于切实解决困难职工再就业问题的意见》,以发放特困证为基础,摸清底数,全面落实困难职工的优惠政策。1998年,驻马店出台《关于贯彻落实〈中共河南省委、河南省人民政府关于“抓大放小”和解困再就业工作若干政策意见〉的实施意见》,下发《关于印发驻马店地区就业再就业工作目标考核办法的通知》,确保 “抓大放小”和解困再就业工作的顺利开展。1999年,通过完善劳动力市场机制、市场网络及规范市场运作等,促进全区就业再就业工作的开展。2000年,出台《关于进一步促进国有企业下岗职工再就业工作的通知》,完善劳动力市场管理,严格招工简章和招工招聘广告的审核、审批制度,维护用工双方的合法权益。2000年后,劳动用工制度放开,企业拥有自主招工权力,劳动部门职能转变全力为企业服务,帮助企业完善用工程序。

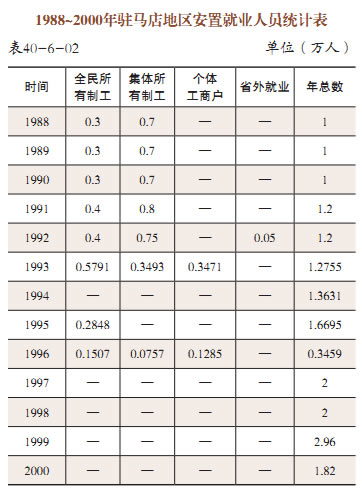

第二节 就业安置

1988~1990年,驻马店停产、半停产企业增多,就业岗位不足,就业形势严峻,在社会各界共同努力下,3年共安排劳动就业3万人,平均每年安置1万人,其中社会招工0.7万人、统一分配0.3万人。1991年,全区单位就业1.2万人,其中社会招工0.8万人、统一分配人员0.4万人。1992年,制定鼓励待业人员到集体、个体、乡镇企业和“三资”企业就业的优惠政策,促进就业难点的转化。当年全区有待业人员2.3万人,安置城镇待业就业1.2万人。鼓励城镇待业青年劳务输出,有500名城镇青年到省外临时就业。1993年,放开劳动计划后,把发展城镇集体经济、个体经济和私营经济作为就业安置的主要途径,全年全区安置12755人,其中到全民所有制单位就业的5791人、到各类集体企业就业的3493人、从事个体经营的3471人。1994年,安置城镇各类人员就业13631人。1995年,安置城镇待业青年16695人,其中到全民所有制单位就业2848人。1996年,全区安置城镇待业人员3459人,其中到全民所有制单位就业的1507人、到各类集体企业就业的757人、其他渠道就业1285人。1997年,单位就业人数猛增到2万人,其中从城镇招工1.8万人。1998年,城镇劳动力供给总量2.5万人,全年安置就业2万人。1999年全区安置就业人员2.96万人,2000年安置就业人员1.82万人。

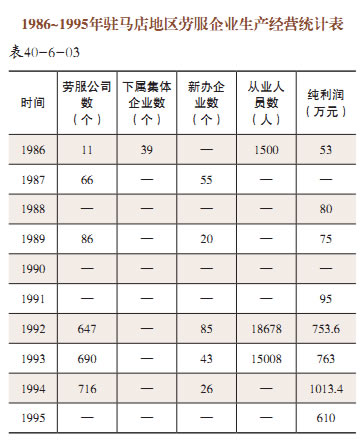

第三节 劳动就业服务企业

1978年,驻马店有一大批城镇青年不能就业。1979年,在全区范围内对行业人员进行普查。1981年,成立驻马店地区劳动服务公司,对全区城镇行业人员进行登记管理,安排就业。1982年,全区安置就业人员1.14万人。1983年,安置就业9253人。1985年,安置9162人。1986年,全区有11个劳动服务公司,下属39个集体企业共1500名从业人员,其中待业青年占50%,获纯利润53万元。1987年,劳动、工商、税务、物价等部门密切配合,对全区劳动服务公司及所属集体企业进行全面认真的整顿,推动劳动服务公司的发展。年内新建各种类型的劳动服务公司55个,为待业青年提供了更多的就业场所。1988年,把劳动制度改革的目的放在服务于企业,进一步巩固和发展劳动服务公司及集体经济,拓宽就业渠道,引入竞争机制,为待业青年提供更多的就业场所,全年实现利润80万元。1989年,新建劳动服务公司20个,劳动服务公司实现利润75万元,到期生产扶持金回收率达到30%以上。1990年,巩固和发展劳动服务公司集体经济,扩大安置容量,召开全区劳动服务企业经营管理经验交流会,引导企业灵活经营、转轨变形、提高效益。1991年,全区认真贯彻国务院《劳动就业服务企业管理规定》,本着“理顺关系、巩固阵地、促进发展”的原则,加强待业归口管理工作,在各企业面临资金短缺,人才缺乏等困难条件下,以强化管理来促进经济效益的提高,以效益的提高来扩大安置待业青年的能力,全区全年各级劳动服务企业共创总利润95万元,占省定目标的105%。

1992年,全区有各级劳动就业服务企业647个,其中生产型278个、服务型304个、劳务型64个。全年新办劳动服务企业85个,其中生产型35个、服务型41个、劳务型9个。全区劳动就业服务人员18678人,其中生产型7130人、服务型9457人、劳务型2091人。当年新安置2363人,其中安置待业青年1958人。全年完成生产经营总额4895.5万元,实现利润753.6万元。

1993年,出台《驻马店地区加快劳动服务企业发展的意见》,积极开展以技术信息为主要内容的全方位服务。全区劳动就业服务人员15008人,新办劳动服务企业43个,吸纳待业人员1089人,全年完成生产经营总额5437.9万元,实现利润763万元。

1994年,坚持经济和社会效益并举的方针,以安置就业为己任,较好地发挥劳动服务企业平抑失业率和调节劳动力供求的作用。全区新办劳动服务企业26个,全年完成生产经营总额16999.8万元,实现利润1013.4万元。1995年,全区劳动就业服务企业年产值15799.7万元,创利润610万元。

1996年,随着市场经济的成立和政府职能的转变,驻马店地区开展劳动服务企业股份合作制试点,劳动行政部门对劳动服务企业的管理权力终止。

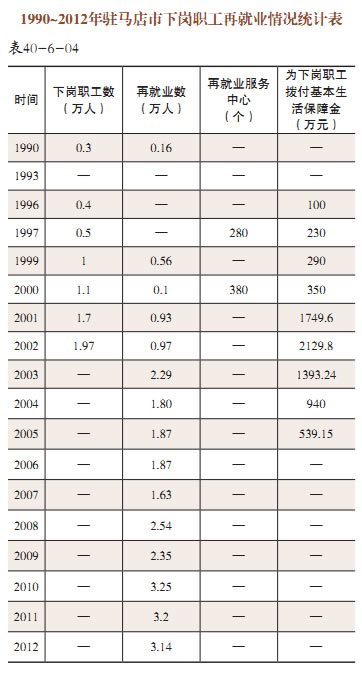

第四节 下岗职工再就业

1988年,驻马店国有企业实行优化劳动组合,优化组合下来的职工称为富余职工,开始有了下岗职工。而后在国有企业推广优化劳动组合,打破用人终身制,至1990年驻马店地区优化劳动组合下来的富余职工0.3万人,富余职工由企业为主进行重新安置,其安置方法采取余缺调剂,从事多种经营或组织培训,促进再就业。在企业和劳动部门共同努力下,1990年实现再就业0.16万人,未得到安置的按照“三三制”(财政预算安排三分之一、企业负担三分之一、社会筹集三分之一)的原则发给生活费。1993年,用工制度改革力度加大,除继续实行优化劳动组合外,逐步推行全员劳动合同制。1996年,下岗职工上升到0.4万人。为安排好困难职工的生活,保持社会安定团结,成立有关部门组成解困工作联席办公会,研究制定解困工作制度,落实解困目标责任制,多方筹措帮困资金100万余元,成立由养老失业保险、最低工资保障、再就业工程、特困职工生活救济、居民最低生活保障组成的解困工作五道防线。

1997年,全区停产、半停产及亏损企业80家,下岗职工0.5万人。全区成立由地区四大班子主要领导组成的“驻马店地区职工解困和再就业领导小组”,全力开展职工解困和再就业工作;行署在不到一个月内召开3次会议,部署企业成立下岗职工再就业服务中心并组织10个督查组进行检查督导。年内全区国有企业成立再就业服务中心280家,进入再就业服务中心的下岗职工0.8万人。全区累计为下岗职工拨付基本生活保障金230万元。

1999年,全区新增企业下岗职工1万人,实现下岗职工再就业0.56万人,对进入再就业服务中心的下岗职工拨付基本生活保障金290万元。2000年,全区384家国有企业成立再就业服务中心,签订协议进入再就业服务中心的下岗职工1.1万人,有9014名下岗职工再就业,累计拨付基本生活保障金350万元。

2000年,全区由于用人单位吸纳劳动力能力有限、下岗职工出“中心”再就业渠道的狭窄、一些企业无力支付拖欠职工工资及经济补偿金,致使下岗职工合同到期无法与企业解除合同,仍滞留在“中心”及滞留“中心”的下岗职工因年龄偏大、素质偏低、技术不对口等原因,造成再就业困难。全市滞留再就业服务中心的国企下岗职工1万多人,失业职工及城镇失业人员也呈增多趋势。

2001年,驻马店市再就业中心有下岗职工17599人,全年有9343名下岗职工再就业。为下岗职工拨付基本生活保障金1749.6万元。

2002年,驻马店市再就业中心有下岗职工19716人,累计全年有9716名下岗职工再就业。为下岗职工拨付基本生活保障金2129.8万元。

2003年,全市下岗失业人员累计实现再就业2.29万人。全年发放下岗职工基本生活保障金1393.24万元。

2004年,全市下岗失业人员累计实现再就业1.8万人。全年发放下岗职工基本生活保障金940万元。

2005年,全市实现下岗职工基本生活保障制度与失业保险并轨。5月,在下岗就业中心的人员全部出中心。全年下岗失业人员累计实现再就业1.87万人。发放下岗职工基本生活保障金539.15万元。

2006年,全市下岗失业人员累计实现再就业1.87万人。

2007年,全市下岗失业人员累计实现再就业1.63万人,其中“4050”(女40周岁、男50周岁以上的无业人员)人员实现再就业5901人。

2008年,全市下岗失业人员累计实现再就业2.54万人,其中“4050”人员实现再就业10936人。

2009年,全市下岗失业人员累计实现再就业2.35万人,其中“4050”人员实现再就业9216人。

2010年,全市下岗失业人员实现再就业3.25万人,其中就业困难对象人员实现就业1.43万人。

2011年,全市下岗失业人员实现再就业3.2万人,其中“4050”人员实现再就业1.4万人。

2012年,全市下岗失业人员实现再就业3.14万人。

第五节 就业培训

1978年后,大批城镇青年就业不畅待业在家。1981年,驻马店成立劳动服务公司对待业者进行就业前培训,组织待业者学习业务和文化知识。1985年,全区培训待业人员7309人。1986年,采取各种形式培训待业青年3500人,培训在职职工290人。1987年,根据企业发展的需要,对5676名初中级技术工人进行了培训。1988年,严格坚持先培训后就业的制度,把就业和培训紧密挂钩,采取多种形式、多种渠道举办308期49个专业培训班,对8843人进行了培训,为省下达年计划6759人的131%。1989年,新招工人岗前培训率达100%,培训在职职工6843人,培训城镇待业青年5896人。1990年,充分发挥各级就业训练中心的示范教学和平衡调剂作用,培训在职职工8794人,占全区下达计划的118%;开展技师评聘的全民所有制企业有126个,占总数的68%,超额完成省厅下达38%的目标任务;组织培训待业青年8446人,占省下达计划的108%;全民单位新招工人岗前培训达到100%。1991年,“围绕生产搞培训,搞好培训促生产”,全年完成在职职工培训9361人,其中初级工3642人、中级工2821人、高级工2909人,占培训目标8281人的113%;全年全区培训待业青年11280人,占省下达目标8979人的135%。1992年,全区有就业培训中心10所,有实习场地7处;培训待业青年7991人。1993年,培训在职职工7869人次;培训城镇待业青年6241人,其中直接培训4286人;指导企业培训5421人;举办各类特殊工种培训班28期,参训人员1860人。1994年,坚持先培训后就业的方针和以市场信息为导向、灵活多样地组织各类就业前培训,初步实现办公社会化、考核规范化、发证统一化,培训各类人员7836人。1995年,培训11246人次。1996年,强化特殊工种培训,举办各类就业前培训班67期,培训人员7869人。1997年,利用就业训练中心,企业再就业服务中心组织学习,新闻媒体宣传典型现身说法等多种形式,有针对性地开展了转变就业观念和转业转岗技能培训,提高下岗失业职工的再就业竞争能力,先后参训失业下岗职工达2500人,其中有85名重新上岗或走上自谋职业的道路。1998年,开展不同形式的短期培训班,培训在职职工、下岗失业人员2950人。1999年,对培训机构进行整顿并开办电脑、烹饪、市场营销、电工、焊工、汽车维修、美容美发、科学养殖等10多个专业,对全区下岗失业人员有针对性地进行培训,培训3467人,就业2385人,就业率达71%。2008年底,驻马店市有7000人从事技术工种,其中高级技师59人、技师3600人,占技术工种从业人员5.2%;高级工9000人,占技术工种从业人员12.8%;初级工、中级工技术工人57341人,占技术工种从业人员的81.9%。

2009~2012年,驻马店市对农村劳动力转移就业培训19.6万人次,创业培训1万多人,劳动预备制培训4.5万人,企业在岗职工技能提升培训5.1万人,失业人员转岗3.2万人。通过实施农村劳动力“一人一技”培训计划,使每个参加职业技能培训的农村劳动力至少掌握一门劳动技能,帮助农村劳动力就地就近就业。

第六节 劳务输出

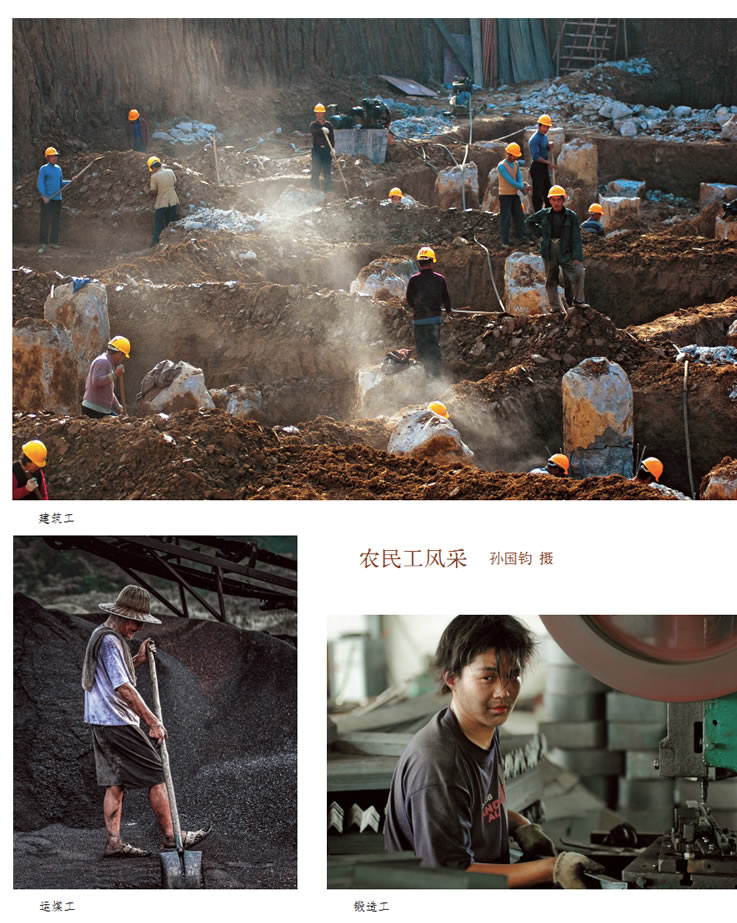

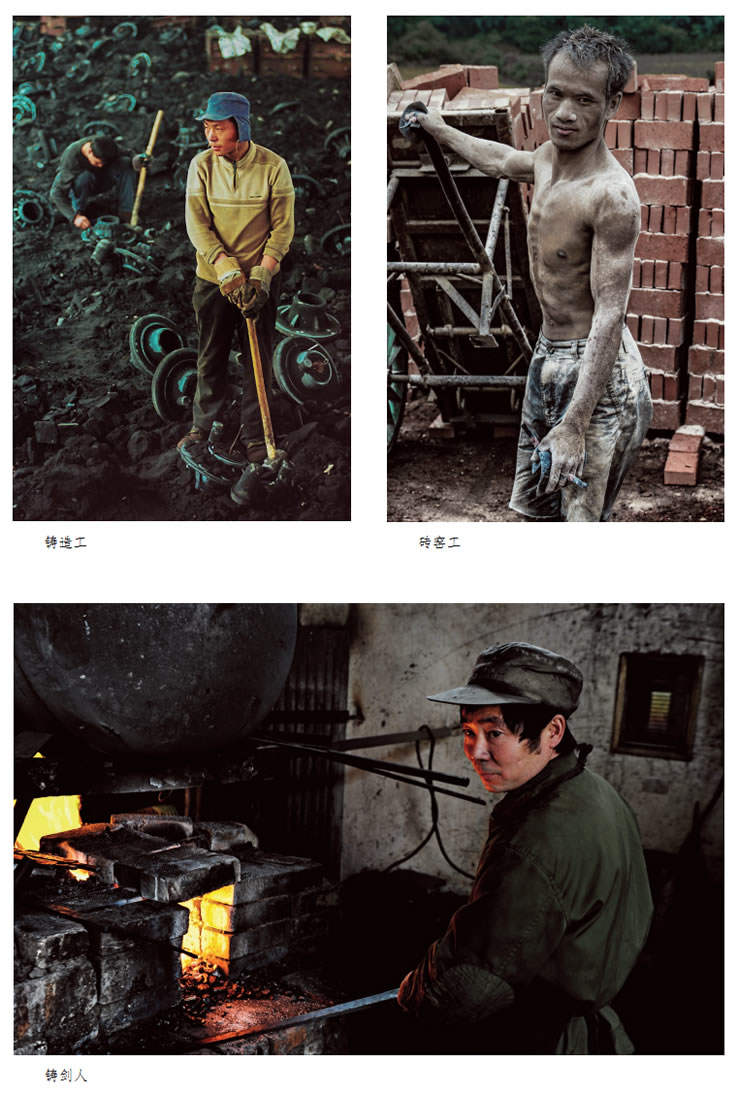

1978年后,农村实行分田到户、责任到人,极大地调动农民种田的积极性,但由于驻马店人多地少的特点,许多农民是一个月种田,一个月过年,10个月左右的时间没什么事可干,出现大批剩余劳动力,为寻找新的出路,大部分农民选择外出务工,经商。1986年,随着农业产业结构的调整和农业生产力的提高,全区农村剩余劳动力逐年增多。从1986年的将近100多万剩余劳动力,逐年增加到2000年的200多万剩余劳动力。由于沿海发达地区的用工需求量大和快捷灵活的用工制度,导致全区农村剩余劳动力向非农产业转移,开始自发地涌向城市。每年春节过后,大批农民工走出家门,流向大中城市和经济发达地区,形成民工潮。大批农村剩余劳动力外出务工,引起各级政府的高度重视,驻马店地区有关部门经过调查分析后认为,大批农村剩余劳动力外出务工是农村改革深入和城市改革后的必然发展趋势,政府对此必须加以引导,帮助农村剩余劳动力合理流动。1988年,驻马店地区和市县相继成立劳动输出办公机构,负责劳动力输出的管理和服务工作。90年代后,全区成立劳务中介机构,制定《职业介绍暂行规定》和《劳务市场管理暂行办法》等,规范全区劳动力转移市场。同时劳动就业主管部门主动搜集大量劳务信息,有组织地组织劳务输出,由群众自发外出向有组织输出过渡。1992年,规范劳务中介行为,实行务工许可证制度,和北京、深圳等达成劳务合作协议主。全年国内劳务输出47.8万人,其中向新疆输出务工人员1500人,境外输出88人,劳务收入1898.3万元。1993年,先后在全国各地成立9个劳务办事机构,全年劳务输出46.1万人,向国外输出345人,劳务输出收入2亿元。1994年,向省内外劳务输出86.7万人,向境外输出418人,劳务输出收入9亿多元。1995年,向省内外劳务输出84.8万人,其中有组织的劳务输出14.27万人,劳务输出总收入10亿多元。1996年,为做好农村劳动力跨省区有序流动,减少农村劳动力盲目流动,强化乡镇劳动服务站建设,初步形成以县劳动服务公司为龙头的劳务输出体系。全年劳务输出86万人次,创经济效益18亿元。经过十几年的培育和发展,到90年代末期,全区劳务输出规模位于全省前列,每年有100多万人外出务工。劳务收入逐年增加,到2000年全区劳务输出收入达40亿元。

2003年,驻马店下发《关于进一步加强劳务输出工作的意见》《驻马店市委、市政府关于进一步加快发展劳务经济的意见》和《驻马店市人民政府关于解决农民工问题的实施意见》等文件,明确劳务输出工作的指导思想和目标任务,通过成立健全信息收集、人员招集、技能培训、组织护送、跟踪管理等劳务输出服务体系,初步形成以县为主体、乡镇为基础、村委为依托,覆盖县域的劳动力有序流动网络。部分县针对本县劳务输出的传统优势项目和外出务工人员的就业取向,开设防腐、缝纫、电脑、保姆、保安、烹饪、养殖等专业培训班。劳务输出的规模和劳务收入呈上升趋势。逐步形成一批如平舆县的防水防潮业、遂平县、西平县的护工,新蔡县的渔工及对疆采棉、泌阳县的保安等在全国有一定名气的劳务品牌。2005年,全市劳务输出收入达60亿元。2008年后,驻马店大力鼓励、支持农民工回乡创办企业或从事个体经营,将农民工回乡创办企业所招用的农村劳动力纳入“阳光工程”“雨露计划”和“农村劳动力技能就业计划”的组织实施范围,并按有关规定给予相应的职业培训补贴和职业技能鉴定补贴,为农民工回乡创业开通“绿色通道”。2008年,全市劳务输出收入突破100亿元。2010年,全市劳务输出收入达到208亿元。2012年,全市劳务输出收入达316亿元。

第七节 技工学校

一、发 展

1974年成立驻马店地区技工学校,建教学楼、宿舍、食堂、仓库、实习车间和运动场等教学设施,征用土地8.55平方米。至1997年,全校在编教职工169人,离退休职工37人,学校建筑面积由原来的9270平方米发展到2.73万平方米,在校学生由200人发展到2038人,学校固定资产1028万元。高级讲师18人,讲师30人,一级实习指导教师7人。

2001年更名为驻马店市技工学校,2009年学校更名为驻马店高级技工学校。2007~2009年因学校招生规模扩大,校园容纳严重不足,租用财税干校校园和政法干校部分校舍,作为学校的北区和西区,校本部和西区、北区放在一起,占地面积140207平方米,建筑面积(不含场地)61603.3平方米,实习车间用地15369.02平方米,教学建筑用地11608.29平方米,图书阅览面积393.6平方米,学生宿舍面积21641.48平方米,体育设施面积25668平方米,绿化面积31737平方米,食堂餐厅面积6007.95平方米。

2010年被河南省人民政府确定为重点建设的40所行业示范性职业学校。9月,驻马店高级技工学校与驻马店机械电子工程学校合并组建新的“驻马店高级技工学校”。同年,启动驻马店高级技工学校迁建建设项目,项目占地458亩,总建筑面积21.14万平方米,建设内容主要有理论课教学楼、办公教学综合楼、图书实验楼、实习训练楼、学生宿舍及食堂、后勤服务中心及附属设施、体育运动场等,项目总投资1.84亿元。新校区一期主体工程于2011年1月正式开工建设。

2012年,申报驻马店技师学院。新校区(一期工程)建设项目中的1栋教学楼、4栋学生宿舍楼、1栋实训楼、1栋学生餐厅共计76528平方米的建设工程已基本完工;投资2140万元的院内道路、供、排水管网、绿化、大门、体育场等在施工中;一期工程中规划建筑面积18689平方米的综合实验楼计划年内完成招投标后开工建设。截至2012年12月,新校区一期工程量已完成实际投资近1.4亿元。学校在职教职工人数359人,高级讲师46人,高级生产实习指导教师20人,一体化教师150人。

二、培 训

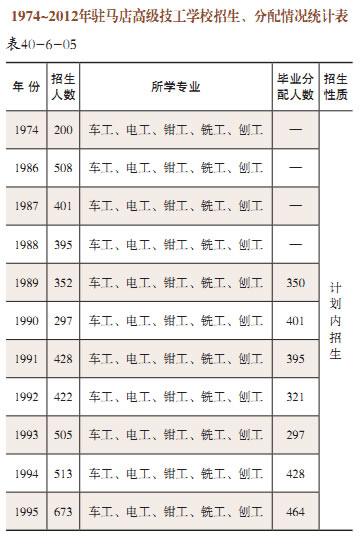

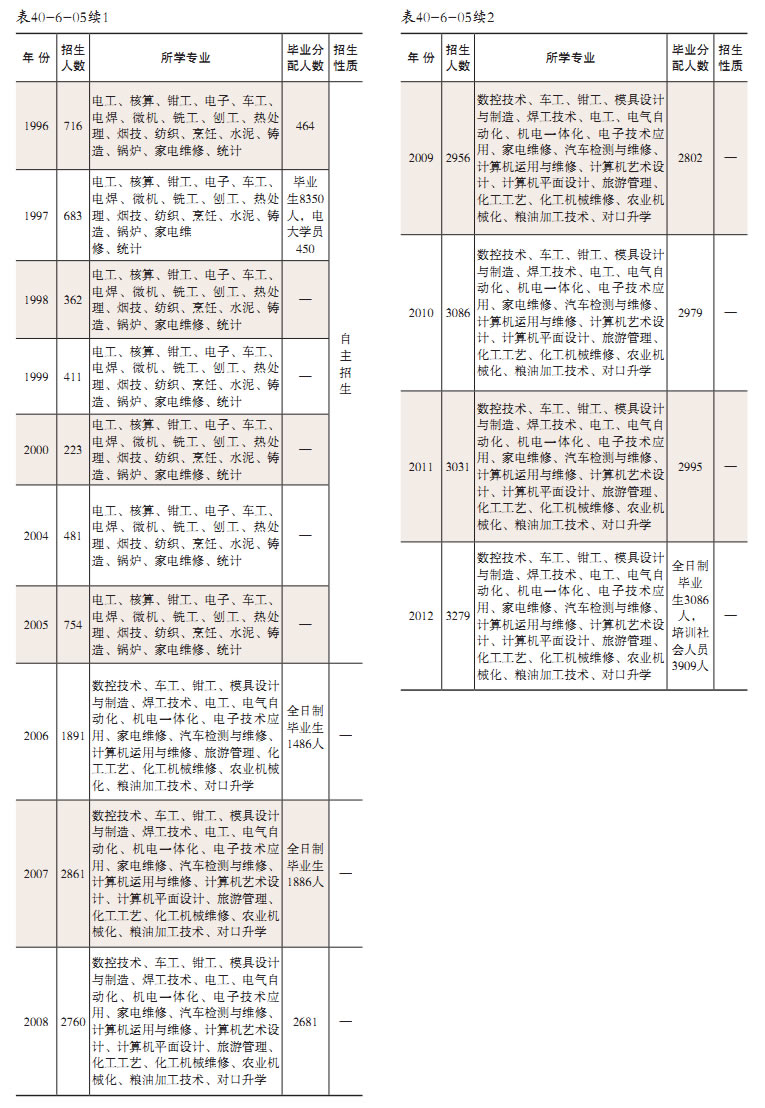

1976年招收学生300人。1986年6月,河南省12所技工学校在驻马店地区进行招生考试,全区设10个报名点,报名考生4210人,计划录取新生508人。1987年,在驻马店地区招生的技工学校有12所,全区报名4619人,其中初中生3560人、高中生1059人;计划录取新生580人,其中驻马店地区技工学校录取新生401人。1988年,驻马店地区共组织4306人参加技工学校招生考试,16所省内外技工学校在驻马店招生621人。其中驻马店技工学校招生395人。1989年组织4120名初、高中毕业生参加技校招生考试,省内外14所技工学校在驻马店招生600人,其中驻马店地区技工学校招生352人,有350名技工学校学生毕业。1990年,全区招技工学校新生890人,驻马店地区技工学校招收新生297人,分配当年应届毕业生401人。1991年,全区技工学校招收新生900人,其中计划内718人、计划外170人、差额生12人。驻马店地区技校招新生428人,分配技校毕业生395人。1993年,驻马店地区招生1200人,其中计划内915人、计划外185人。驻马店地区技工学校招新生505人,分配当年毕业生297人。1994年,以企业需要为目标,打破城乡、学制、专业设置等限制,对技校招生工作进行重大改革,省内外技工学校在驻马店地区招生的24所,录取新生1320人,其中城市户口学生931人,驻马店地区技工学校招新生513人,分配当年毕业生428人。1995年,全区共录取新生1328人,其中驻马店地区技工学校录取新生673人,分配毕业生464人。1996年,驻马店地区取消技校毕业生分配制度,毕业生就业与用人单位双向选择,走向市场,当年录取新生1136人,其中驻马店地区技校录取新生716人。1997年,驻马店地区技工学校招收新生683人,开设电工、核算、钳工、电子、车工、电焊、微机、铣工、刨工、热处理、烟技、纺织、烹饪、水泥、铸造、锅炉、家电维修、统计18个专业,为社会输送合格毕业生8350人,电大学员450人。

1998~2000年,由于企业经济效益不景气,外省市就业网络不畅,招生宣传力度不够等原因,全区技校招生生源不足,三年分别招收新生905人、1021人和864人。其中驻马店地区技校三年分别招收新生362人、411人和223人。

2004年招收新生481人。2005年招收新生754人。2006年春秋共招收新生1891人,在校学生1492人。2007年春秋共招收新生2861人,在校学生共2810人。2008年共招收新生1450人,在校学生3826人。2009年春秋两季共招收新生2956人。2011年春秋两季共招收学制生2331人。在校学生数4689人,高级班学生1087人。2012年春秋两季学校共招收新生2502人,在校学生数4745人,高级班学生1324人,培训社会人员3909人,为1765人办理中、高级职业资格证。

至2012年,学校开设有数控技术、车工、钳工、模具设计与制造、焊工技术、电工、电气自动化、机电一体化、电子技术应用、家电维修、汽车检测与维修、计算机运用与维修、计算机艺术设计、计算机平面设计、旅游管理、化工工艺、化工机械维修、农业机械化、粮油加工技术、对口升学20个专业。

学校还承担驻马店市的农村劳动力转移就业培训、企业在岗职工技能提升培训、失业人员技能培训、创业培训等工作,从2009~2012年非学历技能培训年平均4000人以上,2009年共培训3898人。2010年共培训4497人。2011年共培训3860人。

第八节 职业技能鉴定

1991年5月,驻马店地区根据《工人考核条例》成立工人考核委员会,同年对饮食服务行业的相关从业人员进行技术等级考核,为309人颁发工人技术等级考核合格证。1992年,全区培训高级工604人,评聘技师405人,培训初级工3066人,经考试合格发证2914人;培训中级工8526人,发证8550人。1993年出台《驻马店地区职业鉴定管理(试行)办法》,以饮食服务业为试点,对中式烹调、中式面点及餐厅服务等工种实行社会化职业技能鉴定。培训高级工182人。1994年,重点培训汽车驾驶、汽车修理、电工、木泥工、话务、机务等工种,5月开始实施技术等级证书制度,经考核合格颁发相应的技术等级证书;全年培训考核高级工1024人,中级工260人,初级工378人。评审技师36个工种581人。1995年,全区职业技能培训基本形成技校培训、企业培训、行业培训和社会培训一体化格局。成立首批职业技能鉴定所4个,鉴定工种12个,鉴定级别为初、中、高级。首次对技工学校应届毕业生进行职业技能鉴定,全年共培训、考核、鉴定各类人员4291人,并为3650人颁发相应的技术等级证书。对申报技师的360名人员进行技师资格考评,为340人颁发技师证书。1996年培训鉴定3050人,为2917名鉴定合格的颁发相应的技术等级证书,其中评聘技师484人,培训高级工180人、中级工296人、初级工380人。1997年全区新建职业技能鉴定机构3个,有职业技能鉴定机构7个,鉴定工种25个,全年培训鉴定15期,为2916人考试鉴定合格者颁发相应的技术等级证书,其中培训高级工381人。1998年,在骏马化工等6家大型企业中开展在职职工培训、考核、鉴定,为326人颁发相应的技术等级证书,为206名申报技师的技术工人进行技师考评,为187名考评合格者颁发技师证书。1999年,首次启用新版职业资格证书,并在全区开展为期一周的职业资格证书—“就业的通行证”的专题宣传,全年为4020名鉴定合格人员颁发合格证书,对192名申报技师的技术工人进行考评,为146名考评合格者颁发技师证书。2000年,审批新建职业技能鉴定机构5个,全区职业技能鉴定机构达到12个,鉴定工种为38个。全年鉴定4259人,为3810人颁发相应的职业资格证书,并为558名考评合格的技术工人颁发技师证书。2004年,驻马店市设立7所鉴定站(所),共鉴定6930人次,有6086人取得了相应的职业资格证。其中获高级职业资格证书329人、中级职业资格证书3860人、初级职业资格证书1897人。鉴定合格率88%。2005年,全市设立9个鉴定站(所),其中国家站5个、地方站4个。全年共有11365人参加职业技能鉴定,8562人取得相应的职业资格证,鉴定合格率为75.3%。其中获得高级职业资格证书602人,中级职业资格证书4925人,初级职业资格证书3035人。

2006年,全市设立16个鉴定站(所),其中国家所12个、地方站4个。全年共有7600人参加职业技能鉴定,6400人取得相应的职业资格证,鉴定合格率为84%。其中获得高级职业资格证书950人,中级职业资格证书3400人,初级职业资格证书2350人。止12月底,全市有89人参加职业指导员的全国统一鉴定,有56人取得资格证书。参加技师鉴定的有321人,考核合格的有256人;参加高级技师的有9人,考核合格的有3人。

2007年,全市设立17个鉴定站(所),其中国家所12个、地方站5个。全年共有6800人参加职业技能鉴定,6051人取得相应的职业资格证,鉴定合格率达89%。其中获得高级职业资格证书563人,中级职业资格证书5096人,初级职业资格证书392人,技师384人,全国统考职业资格证书人员239人。

2008年,全市设立17个鉴定站(所),其中国家所12个、地方站5个。全年共有7600人参加职业技能鉴定,6950人取得相应的职业资格证,鉴定合格率达91%。其中获得高级职业资格证书1265人,中级职业资格证书4271人,初级职业资格证书989人,技师425人。

2009年,全市设立19个鉴定站(所)。全年共有6200人参加职业技能鉴定,5840人获得执业证书,鉴定通过率为80%以上。其中获得高级职业资格证书1240人,中级职业资格证书3564人,初级职业资格证书1036人,全国统考职业资格证书人员529人。

2010年,全市共设立19个鉴定站(所)。全年共有17685人参加职业技能鉴定,16565人获得执业证书,鉴定通过率为93%。其中获得高级职业资格证书1160人,劳动就业与培训中级职业资格证书6565人,初级职业资格证书8482人,技师310人,全国统考职业资格证书人员490人。

2011年,全市设立20个鉴定站(所)。全年共有8374人参加职业技能鉴定,7679人获得执业证书,鉴定通过率为91%。其中获得高级职业资格证书1706人,中级职业资格证书3141人,初级职业资格证书2636人,技师701人,全国统考职业资格证书人员612人。

2012年,全市设立20个鉴定站(所)。全年共有9481人参加职业技能鉴定,8228人获得执业证书,鉴定通过率为80%以上。其中获得高级职业资格证书2148人,中级职业资格证书4026人,初级职业资格证书1757人,技师677人,全国统考职业资格证书人员710人。

至2012年底,驻马店市共设立20所鉴定站(所),累计鉴定76005人,66521人获得职业资格证书,年平均通过率达87%。其中,初级资格21538人次,中级资格41849人次,高级资格8723人次,技师2753人次。

第九节 社会力量办学

1998年6月,区内46所短期职业技能培训学校整体从教育行政部门移交劳动行政部门管理。同年,全区把清理整顿、验收、换发社会力量办学许可证作为重点工作,先后出台《驻马店地区社会力量办学暂行管理办法》和《驻马店地区社会力量办学广告刊播规定》等文件,组织人员对全区登记的46家社会力量办学单位进行评估验收,对29家基本符合条件的颁发社会力量办学许可证,对17家培训学校限期整改。1999年,以成立健全各项管理制度、教学制度为重点,对民办学校的法人代表、管理人员进行法律法规培训,开展强化民办学校招生管理、净化培训市场为主要内容的清理整顿,与工商、公安等部门协调,对虚假招生广告、承诺不能兑现,二次收取学费等问题较多的3家民办培训学校给予吊销办学许可证的处理。2007年6月出台《驻马店市民办职业技能培训学校管理办法》。2012年,驻马店市民办培训学校有50所,经考核评估,优秀9所,合格36所,不合格5所,终止办学5所。

2008年,全市民办职业技能培训机构长足发展,至年底,全市共有民办职业技能培训机构48所,其中市直16所、县区32所。为规范办学行为,2008年制定出台《全市民办职业培训机构办学行为专项治理活动实施方案》,对民办学校办学过和中出现的问题进行集中整治。

2009年3月~6月对市直16所民办职业培训学校评估。评估良好的3所,合格13所。

2011年7月,根据《民办教育促进法》《民办教育促进法实施条例》等法律法规,为规范办学行为,于5月~6月对市直15所民办职业培训学校评估。评估合格的13所,取消办学资格2所。

2012年7月,出台《驻马店市民办职业培训机构审批和管理办法》。6~7月,对市直21所民办职业培训学校评估。评估合格的18所,不合格1所,限期整改1所。

2012年12月,驻马店市有民办培训学校50所,在职教职工总数约1200人,年开展职业培训达5万人次。2012年7月,对全市民职业培训学校进行评估。评估优秀的9所,合格36所,不合格5所,终止办学5所。

第十节 再就业小额贷款信用担保

2002年,为缓解就业压力,解决下岗失业人员的自谋职业、自主创业问题,中共中央、国务院《关于进一步做好下岗失业人员再就业工作的通知》提出“鼓励下岗失业人员自谋职业、自主创业”的战略举措,对从事微利项目经营的下岗失业人员提供小额担保贷款,并在规定的贷款期限内予以政策贴息。随后,各地相继成立小额贷款担保机构,开办小额担保贷款业务。2003年12月30日,驻马店市再就业小额贷款信用担保中心成立。截至2012年底,驻马店市包括县区共成立11个小额贷款担保机构,有56名工作人员。

2003年,驻马店对于自谋职业、自主创业申请的小额担保贷款金额一般不超过2万元,贷款期限一般不超过两年。2006年,对于自谋职业、自主创业申请的小额担保贷款金额一般不超过3万元,贷款期限一般不超过两年。2009年,对于自主创业,自谋职业申请的小额担保贷款金额不超过5万元,贷款最长期限为两年。2010年,对于符合条件的从事个体经营的创业人员最高贷款额度不超过10万元,提高额度部分所需的担保基金和贴息资金由财政负担,贷款期限两年。个体经营的贷款贴息额度统一提高到10万元,提高的额度由地方财政贴息;组织起来创业的小微企业贷款额度提高到100万元,提高部分由地方财政贴息;劳动密集型小企业贷款额度提高到300万元,200万元以内的按人行基准利率由中央财政贴息25%,地方财政贴息25%。2012年,驻马店市为进一步推动小额担保贷款工作,充分发挥政策性小额担保贷款在扩大就业、促进创业中的积极作用,再次扩大贷款扶持范围,提高贷款额度。规定凡具有本市户籍,在法定劳动年龄以内,具有创业意愿和创业能力的城乡自主创业人员(包括城镇失业人员、大中专毕业生、转业退役军人、自主择业军转干部、残疾人、回乡创业人员、被征地农民、大学生村干部、先进妇女典型、青年创业者)和吸纳上述人员达到规定比例的经济实体或劳动密集型小企业等,按经营地申请小额担保贷款;对于从事个体经营的创业人员,其创业能力强、创业项目好、带动就业人数多的,最高贷款额度不超过10万元,提高额度部门所需的担保基金和贴息资金由财政负担,贷款期限两年。

各级担保机构与银行实行联席办公,设立“一站式”服务窗口,实行服务承诺制,简化贷款手续,缩短贷款审批时间,为创业者提供便捷服务。对提出申请的贷款对象,担保机构要严格按照小额担保贷款的政策规定和程序进行审核,即对其中贷款条件、创业项目、经营场所、营业执照、生产规模、发展潜力及第三方担保资格等各项资料逐项进行认真调差核实,并经经办银行复核,限时办结。担保机构、经办银行要加强与借款人的联系,对贷款用途、资金流向、经营状况和按期还贷能力进行分析检查,对可能出现的贷款风险及时采取措施加以防范,并成立跟踪服务台账。强化内控制度建设,实现贷款管理规范化、信息化。加强基础管理工作,做实贷款管理、担保基金管理和贴息资金管理台账,确保统计信息及时准确。成立贷后跟踪服务机制,从放贷之日起,各级担保机构要对贷款人开展项目进行贷后回访工作,定期进行贷后跟踪服务,并成立跟踪服务台账。加大到期贷款回收力度,贷款到期前一个月,经办银行和担保机构要提醒借款人及时还贷。贷款到期后,不能如期回收的贷款,经办银行应积极采取措施向借款人追偿,3个月后仍不能回收的贷款,经办银行向担保机构提出代偿要求,由担保基金承担损失,同时经办银行应提前10日书面告知财政部门和担保机构。担保机构履行代位清偿责任后,依据借款人和担保人与担保机构签订的再担保合同及担保人的担保保证书,向财政部门提出申请,实行财政统发工资的财政部门可直接扣划担保人的工资来追偿贷款本息,或直接到法院起诉直至还清本息。成立起财政、经办银行、担保人单位、法院为一体的催收网,确保小额担保贷款最大限度的回收。对小额担保贷款目标任务和担保基金注入两项指标进行细化,分解到市小额担保贷款工作机构和县区人力资源和社会保障部门,并纳入年度工作考核指标体系,根据完成情况予以奖惩。统一小额担保贷款操作流程,实现业务流程、业务管理等方面全市统一。

截至2012年底,驻马店市再就业小额贷款信用担保中心累计发放贷款近16亿元;为驻马店市争取中央财政贴息资金1.44亿元,税收收入2.32亿元。通过小额担保贷款累计带动民间资本投入近25亿元,累计扶持4.2万多人创业,促进就业和小企业吸纳就业14万多人,占当期新增就业总量的25%以上。