第一节 民 族

驻马店市是以汉族为主体的多民族聚居区,区内少数民族多由外地迁入,回族是最早迁入的少数民族之一,于唐初(693)在泌阳建筑象河关清真寺开始定居。其次是满族,于清代迁入西平县酒店、出山一带,其他少数民族多为新中国成立后随职工工作调动或因婚嫁迁居市内。20世纪80年代中后期,改革开放政策的实施使得区内少数民族迁入较多,迁移也较频繁,呈现出“小集中、大分散”的居住特点及城市少数民族学历比乡村少数民族学历高等特征。全市各县区都有少数民族分布,新蔡县李桥回族镇和西平县蔡寨回族乡是区内两个回族乡镇,西平县和新蔡县是少数民族人口较为集中、少数民族人口比例较高的县。少数民族人口增长速度快于汉族。原因是:国家对少数民族的生育政策比较宽松,允许一对夫妇生育二胎;少数民族迁入人口较多,至2012年,除回族以外的少数民族人口增长多属于女性婚姻迁入人口;有一些原系汉族人口根据有关民族政策精神,恢复或变更为少数民族成分。

一、民族分布与构成

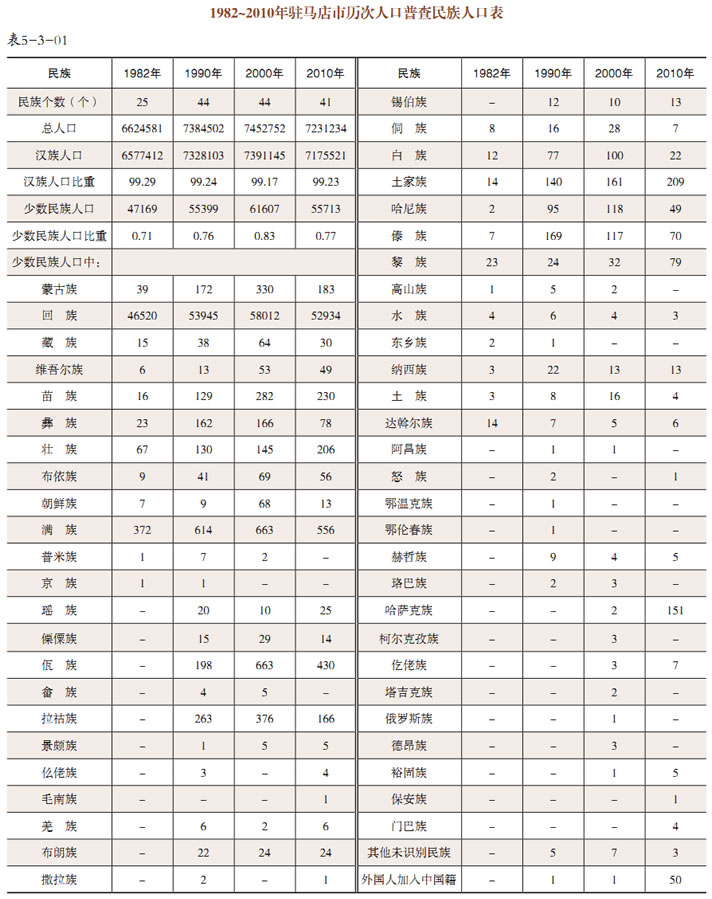

1964年人口普查,全区有13个民族,另有未识别民族1人,外国人加入中国籍1人。少数民族人口31106人,占全区总人口的0.71%。1982年人口普查,全区民族猛增至25个,分别是:汉、回、满、壮、蒙古、彝、黎、苗、藏、土家、达斡尔、白、布依、侗、朝鲜、傣、维吾尔、水、纳西、土、哈尼、东乡、高山、普米、京族,其他未识别民族1人。民族分布状况为:西平县14个,全区最多;上蔡13个,另有未识别民族1人;驻马店市13个,确山、泌阳各12个,遂平、平舆、正阳各9个,新蔡县5个,汝南县4个。少数民族人口47170人,占全区总人口的0.71%。回族人口最多,为46520人,占少数民族人口的98.62%。其次为满族372人。高山族、普米族、京族各1人,其他少数民族人口在2~67人之间。

1990年人口普查,全区有44个民族(含未识别民族及外国人加入中国籍),汉族人口7328103人,占总人口的99.24%;其次是回族53945人,占总人口的0.73%,占少数民族人口的95.6%,其他少数民族人口2454人,占总人口的0.03%。少数民族按人口数量依次为:回、满、拉祜、佤、蒙古、傣、彝、土家、壮、苗、哈尼、白、布依、藏、黎、纳西、布朗、瑶、侗、傈僳、维吾尔、锡伯、朝鲜、赫哲、土、达斡尔、普米、羌、水、高山、畲、仫佬、撒拉、珞巴、怒、东乡、京、鄂伦春、景颇、鄂温克、阿昌,另有未识别民族5人,外国人加入中国籍1人。民族分布状况为:西平县28个,其中少数民族13923人;上蔡县27个,其中少数民族人口1499人;确山县26个,其中少数民族人口2928人;泌阳县25个,其中少数民族人口5286人;遂平县19个,其中少数民族人口4564人;汝南县19个,其中少数民族5429人;正阳县19个,其中少数民族人口4931人;平舆县15个,其中少数民族人口5684人;驻马店市17个,其中少数民族人口7057人;新蔡县19个,其中少数民族人口5098人。

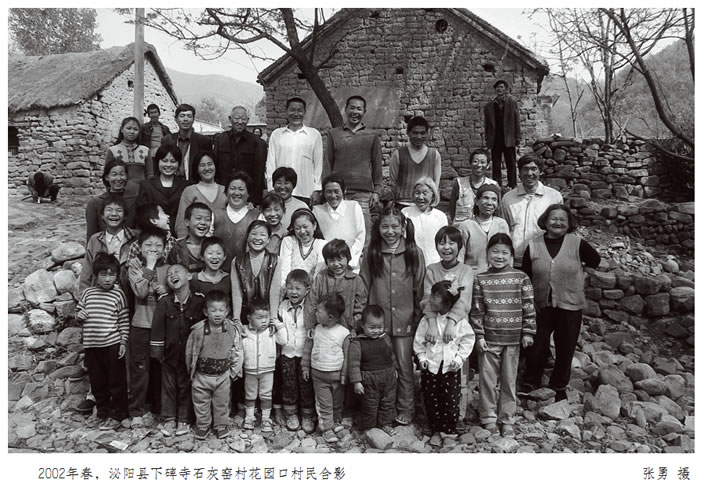

2000年人口普查,全区有44个民族(含未识别民族及外国人加入中国籍)。民族人口最多的是汉族,有7 452 752人,占总人口的99.17%;其次是回族58012个,占总人口的0.78%,占少数民族人口的94.16%,其他少数民族人口3595人,占总人口的0.05%。少数民族按人口数量依次为:回、满、佤、拉祜、蒙古、苗、土家、壮、彝、哈尼、傣、白、布依、朝鲜、藏、维吾尔、黎、傈僳、侗、布朗、土、纳西、瑶、锡伯、畲、景颇、达斡尔、水、赫哲、高山、珞巴、德昴、柯尔克孜、仡佬、哈萨克、羌、塔吉克、普米、阿昌、俄罗斯、裕固,另有未识别民族7人,外国人加入中国籍1人。民族分布状况为:驿城区22个,其中少数民族人口8047人;遂平25个,其中少数民族人口4808人(含未识别民族6人);西平31个,其中少数民族人口15038人;上蔡21个,其中少数民族人口1580人;汝南21个,其中少数民族人口6024人;新蔡19个,其中少数民族人口6132人(含外国人加入中国籍1人);正阳22个,其中少数民族人口5214人;确山23个,其中少数民族人口3107人(含未识别民族1人);泌阳22个,其中少数民族人口5611人;平舆18个,其中少数民族人口6019人。

2010年人口普查,全市有41个民族(含未识别民族及外国人加入中国籍),民族人口最多的是汉族,占总人口的99.23%;回族占总人口的0.73%;其他各种少数民族人口总计占总人口的比重不到0.04%。

少数民族按人口数量依次为:回、满、佤、苗、土家、壮、蒙古、拉祜、哈萨克、黎、彝、傣、布依、维吾尔、哈尼、藏、瑶、布朗、白、傈僳、纳西、锡伯、朝鲜、仡佬、侗、达斡尔、羌、景颇、裕固、赫哲、土、仫佬、门巴、水,另有撒拉、毛南、怒、保安族各1人,未识别民族3人,外国人加入中国籍50人。民族分布情况为:驿城区30个,其中少数民族人口10520人;遂平县36个,其中少数民族人口3294人(含未识别民族1人,外国人加入中国籍29人);西平县29个,其中少数民族人口13480人(含外国人加入中国籍1人);确山县25个,其中少数民族人口2103人(含外国人加入中国籍3人);上蔡县24个,其中少数民族人口1271人(含未识别民族1人,外国人加入中国籍6人);泌阳县20个,其中少数民族人口4645人;正阳县19个,其中少数民族人口4267人;新蔡县19个,其中少数民族人口4739人(含外国人加入中国籍9人);汝南县16个,其中少数民族人口5228人。

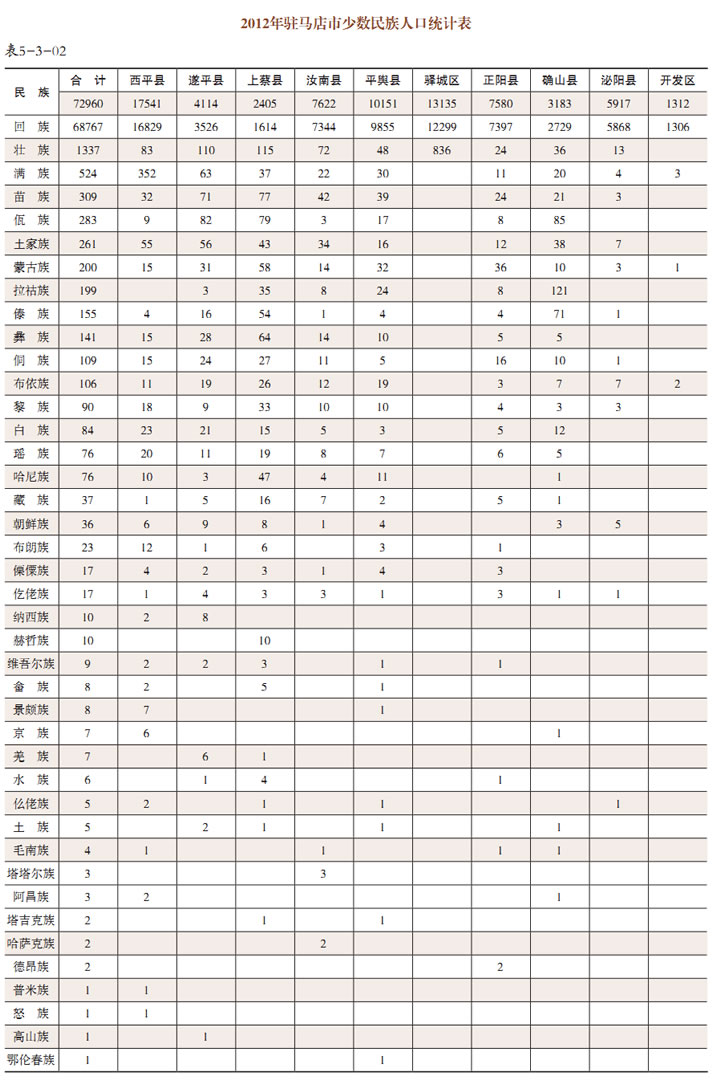

2012年,全市有44个民族(含未识别民族及外国人加入中国籍),其中少数民族41个,总人口8.4万人,居全省第五位,其中回族人口占97%。按人口数量依次为回、壮、满、苗、佤、土家、蒙古、拉祜、傣、彝、侗、布依、黎、白、瑶、哈尼、藏、朝鲜、布朗、傈僳、仡佬、纳西、赫哲、维吾尔、畲、景颇、京、羌、水、仫佬、土、毛南、塔塔尔、阿昌、塔吉克、哈萨克、德昂、普米、怒、高山、鄂伦春。少数民族人口超过万人的县区有西平县、新蔡县、平舆县、驿城区,全市有西平县蔡寨回族乡和新蔡县李桥回族镇2 个民族乡镇,少数民族人口千人以上的乡镇30 个,少数民族聚居村68 个。民族分布状况为:西平县31个,上蔡县30个,平舆县29个,遂平县28个,汉南县、正阳县、确山县24个,泌阳县14个,开发区5个,驿城区3个。

二、少数民族社会生活

驻马店市少数民族中回族占绝大多数,回族信奉伊斯兰教,其习俗与传统活动受伊斯兰教影响很大,同时也受到汉族文化的影响。回族的风俗既保持有伊斯兰教的传统,又融入汉族传统文化的特点。其他数量较少的少数民族人口,民族习俗受汉族传统的影响较大,基本汉族化。全市少数民族体育活动有武术、陀螺和板鞋竞速,黄淮学院开设有陀螺和板鞋竞速训练场地。2011年,查拳被确定为河南省非物质文化遗产,驻马店第十三初级中学为传承基地,驻马店市第十三中初级中学武术主教练、中国查拳陈氏拳法第十九代嫡传弟子、中国心意六合拳陈氏拳法第三代嫡传弟子陈金鹰为查拳代表性传承人。

(一)政治地位 驻马店市(地区)重视提高少数民族享有的政治权利。抓好少数民族相关政策的宣传,重视少数民族教育,注重发展少数民族党员,加强少数民族干部的培养选拔和使用,注重发挥少数民族参政议政作用。落实少数民族人口政策,尊重少数民族的风俗习惯和宗教信仰。每年伊斯兰教的“开斋节”等重大节日,各级领导到回族群众中慰问和座谈。加强各级“民族团结促进会”和民族宗教工作领导机构建设。1996年,省民委要求全区在各少数民族聚居地方(村、街道、居委会)少数民族人口在300人以上都要建立民族团结进步促进会(简称“民促会”)。民促会的宗旨是维护当地社会稳定,推动当地民族团结进步事业,促进各民族的共同繁荣,起到政府与群众间的纽带和桥梁作用。年底,全区建立民促会61个,占应建的92.3%。2001年,对全市85个“民促会”进行抽查,督促民促会完善制度,在宣传民族政策、法律法规、协调民族关系、解决热点难点问题等方面发挥重要作用。同时,继续坚持民族团结责任制和定期排查解决不安定因素制度,组织开展民族聚居乡村户之间的友好帮带活动,排查和化解不安定因素,把问题消灭在萌芽状态,全年全市未发生一起造成影响的民族纠纷事件,促进民族团结,确保全市民族宗教领域的稳定。

2002年,各县区、乡(镇)都成立了民族宗教工作领导小组,进一步完善制度、健全机制、明确职责,制定出具体的考评内容和考评制度。将民族团结责任制落实到人,实行责任追究,并将民族团结纳入各级综合治理目标年度考评。落实排查不安定因素制度,建立县、乡、村、组四级排查网络,实行零报告制度。2012年,全市共建立县、乡、村级“民族团结进步促进会”组织85个。10个县区、185个乡(镇、街道办事处)和有民族宗教工作任务的982个行政村全部建立民族宗教工作领导小组及村管小组。

发展少数民族党员 1980年,全区有少数民族党员956人。1985年,全区贯彻中央“较多地注意在妇女和少数民族中吸收党员”的党员发展指导方针,全年新发展少数民族党员70人,占年度新发展党员总数的1.3%,少数民族党员1360人。至2002年,全市党员发展注重在少数民族中发展党员,党员数量增长较快。2011年,全市有少数民族党员3074人,其中在岗职工党员1547人,农村党员1038人,学生党员10人,离退休党员416人,其他(包括民营科技企业的技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体户、中介组织的从业人员、自由职业人员,下同)63人。2012年,全市注重落实民族政策,鼓励在少数民族中发展党员,不断改善和优化党员队伍结构。当年全市有少数民族党员4043人,其中在岗位职工党员1943人,农村党员1497人,学生党员13人,离退休党员523人,其他77人。

少数民族干部的培养选拔使用 1979年,中共中央、国务院批转《国家民委党组关于做好杂居散居少数民族工作的报告》。驻马店地区认真落实有关少数民族干部政策要求,注重对少数民族干部的培养选拔和使用,全区有各级少数民族干部504人。1985年,全区少数民族干部增至599人。1992年,全区有少数民族干部552人,其中地级1人,县处级9人,科级68人。1993年8月,国务院批准《民族乡行政工作条例》和《城市民族工作条例》。驻马店地区加强乡镇少数民族干部的配备。1995年,有少数民族地厅级干部1人,县处级干部13人,乡(科)级干部105人。2000年,对少数民族万人以上县配备少数民族副县长。有8个少数民族千人以上乡镇配备少数民族干部,其余应配的17个乡镇陆续配备。2002年,将全市少数民族干部的培养使用列入规划,抓好少数民族人口千人以上乡镇、街道办事处党政领导班子中配备少数民族干部工作,并列入目标管理。至年底,全市共有少数民族干部552人,其中县级处以上14人,科级干部130人,全年提拔使用县处级干部3人。全市少数民族人口千人以上乡镇24个,已全部按照要求配齐少数民族干部。2004年,全市以举办培训班和以会代训形式共培训少数民族干部80多人。2005年,举办全市少数民族科级干部培训班,对40多名科级少数民族干部进行为期2个月民族宗教政策、法律、法规等方面知识的培训,提高少数民族干部的政治素质和思想理论水平。下发《关于协助做好少数民族人口千人以上乡镇党政领导班子少数民族干部配备工作的通知》,对乡镇领导班子少数民族干部配备工作实行目标管理。2009年,全市有少数民族干部172人,其中县区115人,市直57人,县处级23人。2011年,全市县乡常委换届,共选举产生乡镇党委委员1148名,其中少数民族25名,占总数的2.2%。2012年,全市做好选派少数民族干部参加国家民委和全省的少数民族干部培训班,建立全市少数民族干部工作台账。确保全市少数民族干部工作得以良性发展。

少数民族参政议政 各县市历届人民代表大会和政治协商会议中,少数民族代表委员所占的比例,均高于其人口所占比例。1993年,全区民族宗教界县(市)人大代表21人,政协委员36人。2001年,驻马店市第一届人民代表大会代表中,少数民族代表32人,占6%。2011年,全市民族宗教界有县级以上人大代表89人(全国1人、省级4人、市级32人、县级52人),政协委员165人(省级2人、市级24人、县级139人)。

少数民族教育 驻马店市回族小学是驻马店地区最早建立的民族学校,创建于1916年。20世纪80~90年代,随着民族政策的陆续出台,全区民族学校建设数量增加较快,在校学生和教师规模大增,办学质量也有较大提高。1992年,民族学校有20所,其中小学16所,中学4所,在校民族学生4581人。3月,驻马店市回族小学被国家民委、国家教委评为全国民族教育先进集体。1994年,教育部门每年列出专项经费帮助民族学校解决特殊困难,从少数民族补助费中列出部分资金改善少数民族办学条件,使少数民族适龄儿童入学率和巩固率每年都有所提高,辍学率得到控制。在校民族学生4721人。1996年,全区民族中小学校增加至20所(中学4所、小学16所)在校学生10108人,教师113人。1997年,全区少数民族入学率分别为95%和99.9%。1999年,全区有民族学校22所,其中中学3所,小学19所,少数民族入学率为100%。2000年,驻马店撤地设市后,民族教育得到更大扶持,共为5所民族中小学校争取教育经费44万元。西平、上蔡县先后开办有民族幼儿园,形成学前教育、基础教育共同发展的局面。2003年,全市落实《河南省人民政府贯彻国务院关于深化改革加快发展民族教育决定的实施意见》精神,把民族中小学危房134间(其中C级危房57间,D级危房77间)全部纳入解决规划。加强民族中小学师资力量,提升民族中小学教学水平。把民族团结教育的试点区域扩大到新蔡县、平舆县、汝南县和西平县。通过组织学习、媒体宣传、召开座谈会等多种形式,对全省民族教育工作会议精神进行传达贯彻,提高各级民族、教育工作干部对新形势下民族教育工作重要性的认识,一些困扰民族中小学的突出问题基本得到解决或已纳入教育部门统筹规划正在解决。2012年,全市有民族中小学23所,其中民族中学3所,小学20所。

(二)民族经济 20世纪80年代以前,区内少数民族基本以农业生产为主,改革开放以后,部分少数民族恢复屠宰及皮革加工业,后陆续出现冷冻、冷藏、肥料生产、服装制作、清真餐饮等行业。1992年,全区民族经济工作以脱贫致富奔小康为目标,支持帮助少数民族乡(镇)、少数民族聚居村的少数民族企业,因地制宜发展经济。帮助西平县蔡寨回族乡服装厂、皮革厂,新蔡县李桥回族镇皮革厂进行技术改造,扩大生产规模,提高经济效益。年底,全区少数民族集体、个体企业有2167家(包括专业户),总产值达2100多万元,创税利105万元,创汇60多万元。1993年,全区乡及乡以下少数民族企业1753个,工业总产值达1.4亿多元,实现利税130多万元,创汇120多万元。正阳县北菜村是回汉杂居,以建筑、皮革、运输为主的工副业生产,实现工业总产值2600万元,人均收入1740元,当年跨入全区小康村的行列。1994年,新蔡县李桥回族镇清真肉联厂实现产值近700万元,利税80余万元,被确定为河南省第二批民族用品定点生产企业。1995年,全区有少数民族工业企业278个,商业企业720个,工商业总产值28910万元,工商业总利税2576.6万元。

1996年,全区民族乡镇企业有较大发展,共有乡(镇)及其以下少数民族企业826个,总产值264131.3万元,总利润2078万元。其中创汇企业10个,产值4500万元,创汇额932万美元。全区大部分县市划出清真食品经营场地,在生产经营清真食品的工厂、门店、摊点,核查少数民族管理人员和生产人员的比例,对不符合清真食品生产经营条例的,进行限期整改或停止营业处理。消除容易引发民族矛盾和纠纷的隐患,保护清真食品生产经营者的合法权益。1997年,全区少数民族农业总产值20073.5万元,工业总产值35311万元,第三产业产值15402万元,全区少数民族人均收入1 948元,高于全区人均收入。其中新蔡县李桥回族镇国内生产总值9027万元,工业总产值22439万元,农业总产值4840万元。西平县蔡寨回族乡国内生产总值0.9亿元,工业总产值1.1亿元,农业总产值4684万元。少数民族经济总体呈现较快增长,特别是农业经济收入增长显著,少数民族群众收入增长明显。但民族工业企业规模较小,307家民族企业中,有一定规模年产值超千万的企业只有12家,仅占总数的3%,设备简陋的小微型企业占大多数。西平县、驻马店市和新蔡李桥回族镇的民族企业占全区民族企业的16.2%,工业总值占全区少数民族工业总产值的74.5%,发展不平衡。县产品档次低,高附加值产品少,市场竞争力差。

1998年全区少数民族乡镇及乡镇以下企业有820个,总产值20271万元,总利税1588万元,创汇企业4个,创汇60万美元。少数民族农民人均纯收入1647元,城市人均收入5865元。1999年,全区落实国家对少数民族的各项优惠政策,在税收、贷款、信息、技术、场地等方面进行扶持和照顾。为新蔡李桥、西平蔡寨两个回族乡镇争取少数民族发展资金142万元,为蔡寨回族乡协调水利资金25万元。注重发挥龙头企业的典型榜样作用,推荐十三香有限公司和洪鑫公司参加全国名优产品博览会。西平县对重点民族企业三星制衣厂、洪鑫集团公司等企业实行挂牌保护政策,为少数民族企业排忧解难。

2000年,全市少数民族农业总产值14046.2万元,较上年增加520万元,增幅3.7%;工业总产值30317.7万元,较上年增加3717.2元,增幅14.4%;第三产业总产值11047万元,较上年减少1164.1万元,降幅9.5%;总利税3760万元,较上年增加584万元,增幅18.4%;国内生产总值3005万元,较上年增加450.2万元,增幅17.6%。民族企业总产值 42618万元,较上年增加21.7%;总利税2425.5万元,较上年增加23.5%;创汇148万美元,较上年增加85%。全市少数民族工商业企业797家,较上年增加6.4%,私营企业670家,私营民族企业数量增加,年产值超百万企业45家,经营状况好转。

2001年,全市共争取民族乡村基础设施建设项目17个,落实16个,下达扶持资金677万元。争取少数民族发展资金项目8个,资金110万元。组织全市少数民族企业参加全国少数民族和民族地区名优产品深圳交易会,为驻马店少数民族产品走向市场创造条件。2002年,市委办公室、市政府办公室下发《关于加快少数民族和民族聚居地区发展的通知》,建立联席会议制度,形成政府推动、相关部门齐动、地方上下联动的工作机制,帮助少数民族聚居村开展招商引资工作。抓住驻马店作为东西合作示范区和召开第五次东西合作会议的机遇,引导少数民族聚居乡、村以及上规模的民族企业加强与沿海、沿边民族地区的联系,吸引外地资金、技术和人才,加快民族经济的发展。当年,李桥、蔡寨两个民族乡(镇)引资600万元,引进合作项目3个。与市外贸部门配合,向阿联酋等20余个中东国家推荐市内民族产业,促进合作,年末初步达成在清真食品加工业方面的合作意向。做好项目的申报工作,逐项目建档,杜绝工程欠账问题。全市少数民族农业收入稳定增长,农田水利设施的建设及人畜饮水条件的改善,使得全市少数民族种粮面积减少的情况下,粮食总产量增加。农副产品加工业的发展,带动农业特色基地,进一步提高农业经济效益。西平县蔡寨回族乡淀粉、粉丝加工业的发展,使周围红薯种植基地粗具规模,农民收入大幅增加。乡镇及以下少数民族企业1061家,实现年产值较上年下降5.4%,利税增长34%,企业运行质量明显好转。十三香调味品集团、三星制衣厂、洪鑫集团公司等民族企业渐成为全市龙头企业。全市从事第三产业的民族服务业781家,产值13373万元,较上年增长8.5%。第三产业增加值1429万元,较上年增长56%,民族经济效益进一步提高。全市民族经济产业构成为27.6∶38.3∶34.1。

2003年,全市为民族聚居地上报项目35个,总投资6346余万元。其中交通项目12个,总投资2115万元,惠及1个民族乡、9个少数民族聚居村;畜牧项目7个,总投资3746万元;水利项目11个,分布10个民族乡;卫生、广电、林业、金融项目5个。年底落实项目7个,落实扶持资金229万元。其中:畜牧项目1个,利用世界银行贷款203万元;水利项目5个,水利部门扶持资金16万元;卫生项目1个,扶持资金10万元。全年争取财政扶持少数民族聚居地基础设施建设项目9个,项目建设总规模265.6万元,其中财政资金135万元。为少数民族争取小额信贷资金1123万元,发展龙头支柱产业公司+农户规模养殖基地5个,帮助2 400多户少数民族走出传统经营模式,调整产业结构,促进民族畜牧业的发展成效明显。市、县、区建立《民族企业档案》,实行动态管理,对民族企业经营状况做到心中有数。西平、新蔡和驿城区建立对民族企业的检查许可制度,为民族企业发展创造良好环境。

2004年,全市实施项目带动,加快少数民族和民族聚居地经济发展。为民族聚居地上报项目8个,总投资380万元,其中交通项目6个,畜牧项目2个。争取财政扶持少数民族聚居地基础设施建设项目14个,争取财政扶持资金157万元。政府部门牵线搭桥,促进全市民族企业招商引资,加快少数民族经济发展。组织少数民族企业厂长、经理到民族经济发展较快的地区参观学习。做好四项服务(政策服务、协调服务、跟踪服务、重点服务),优化民族企业发展环境。市委、市政府表彰的年纳税在100万元以上的15家民营企业中民族企业有3家。开展民族乡、村、户之间的友好帮带活动,引导少数民族群众发展第三产业,扶持专业村,培植专业户。同时,积极为农村少数民族闲散劳动力寻找就业门路。

2005年7月,市委办公室、市政府办公室下发《关于印发〈市直单位帮扶少数民族聚居村的实施方案〉的通知》,对全市的少数民族聚居的贫困村进行集中定点帮扶。市政府每年列支10万元,用于发展民族经济。2006年,各县区采取不同形式积极推进少数民族聚居村新农村建设,泌阳县委、县政府提出建设“民族新村”,确山县为少数民族聚居村选派新农村建设联络员,正阳县引导宗教界为新农村建设服务,遂平县抓好民族村的基础设施和领导班子促进新农村建设。2007年,按照中央、省、市关于推进社会主义新农村建设的有关通知精神,全市开展对少数民族经济、文化、教育及其他社会各项事业的发展状况调查,制定工作计划和发展规划,树立西平县环城乡王店村、新蔡县黄楼乡老培寨村、平舆县李屯乡前岗村等少数民族聚居村为新农村建设典型。

2009年,市委统战部、市民族宗教局联合组成调研组,先后到全市2个民族乡镇、68个民族聚居村开展少数民族聚居地经济社会发展情况调研。2010年,全市有民族企业100个,年产值百万元以上的民族企业25个。市直单位共为少数民族聚居村上交通、水利、农业、畜牧等帮扶项目15个,投入资金800多万元。申报少数民族发展资金扶持项目10个(新蔡县、正阳县除外),申请扶持资金210万元,为2个民族乡镇争取追加财政转移支付各100万元。2011年,全市有民族企业1 065个,其中产值百万以上的民族企业23家。全年完成生产总值47 432万元,其中,第一产业增加值11 875万元,第二产业增加值18 797万元,第三产业增加值16 760万元。农村少数民族人均纯收入4 812元,较上年增长12%;城镇居民人均可支配收入9 065元,增长7%。至2012年,全市所有少数民族聚居村实现“五通”(通水泥路、通电、通电话、通广播电视)基础设施建设排在全省前列。通过实施重点帮扶、龙头带动、智力支持,促进少数民族企业进一步发展壮大,逐步形成以清真餐饮业、皮毛、皮革业等为主的少数民族企业集群,出现王守义十三香、正道小磨油等一批民族企业的知名品牌。

第二节 宗 教

中共十一届三中全会后,中国共产党和人民政府全面恢复和落实宗教政策,归还、重建和扩建宗教活动场所,宗教活动恢复正常。地委恢复统战部,行署设立民族宗教事务处,各县(市)相继恢复并加强宗教工作机构,为34名在“文化大革命”中受迫害的宗教界人士平反,先后开放教堂2座,清真寺51坊,“三定”活动点95个,宗教爱国组织相继恢复并开展工作。各宗教堂点分别建立教务领导小组或“三自”(自治、自传、自养)爱国领导小组,制定有教务、财务、行政事务管理制度,信教群众在牧师、长老、传道员、教长的引导下,过着正常的宗教生活。1986年,驻马店地区有信教群众8万余人。

20世纪90年代以后,驻马店地区全面贯彻落实党的宗教政策,广泛团结宗教界人士和信教群众,依法进行宗教事务管理,引导宗教与社会主义相适应。经常对宗教界人士进行爱国主义、社会主义和法律、法规、政策教育,帮助各宗教团体加强组织建设,完善各项管理制度,并督促制度的执行。2000年,经政府登记开放的宗教活动场所382处,其中佛教12处,道教1处,伊斯兰教66处,天主教2处,基督教305处。信教群众总数193321人。其中佛教14888人,道教4001人,伊斯兰教71628人,天主教3336人,基督教99468人。共有宗教教职人员429人。其中佛教比丘19人,比丘尼27人;道教坤道1人;伊斯兰教阿訇60人,海里凡97人;基督教牧师1人,长老11人,传道员212人。

2012年,全市佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教5个教派信教群众400536人,位居全省第四(商丘65万,周口60万,南阳56万),依法登记宗教活动场所570个,宗教教职人员1295人。其中佛教信徒76743人,场所29个,教职人员106人;道教信徒28980人,场所14个,教职人员17人;伊斯兰教80 832人,清真寺73坊,教职人员82人;基督教信徒211321人,教堂451个,教职人员1087人(其中真耶稣教派信徒38648人,场所114个,教职人员256人);天主教信徒2660人,场所3个,神甫3人。信教群众分布全市所有乡镇,90%在农村。建立爱国宗教团体35个,其中:市级3个(基督教“三自”爱国运动委员会1个,基督教协会1个,伊斯兰教协会1个),县级爱国宗教团体32个(伊斯兰教协会10个,基督教“三自”爱国运动委员会9个,基督教协会9个,道教协会1个,佛教协会3个)。

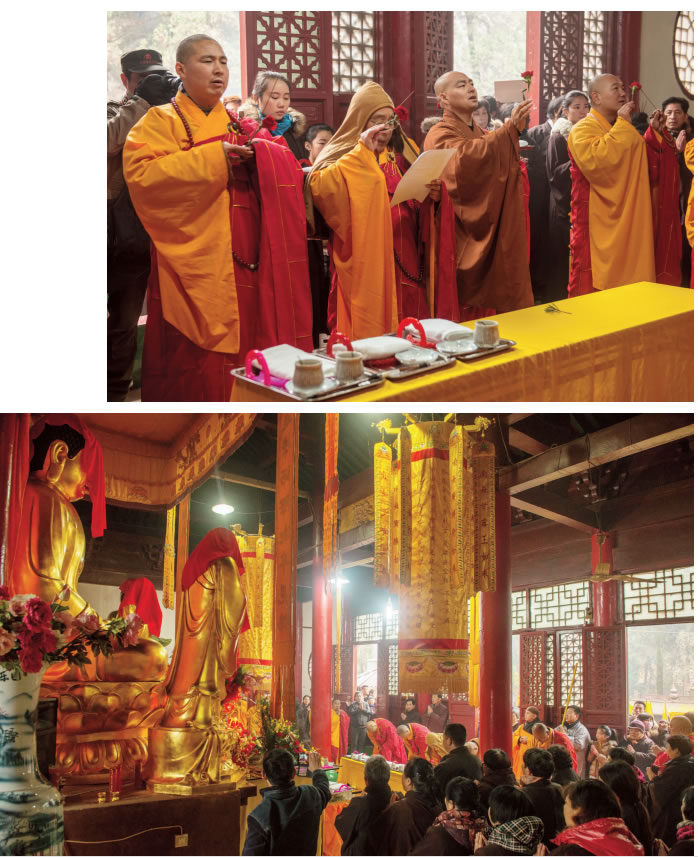

一、佛教

1992年,佛教职业人员28人(比丘5人,比丘尼23人),佛教主要活动在泌阳、新蔡、确山、汝南、正阳等县,开放活动场所7处。至1995年,全区信仰佛教人数有明显增加,且呈继续发展的趋势。佛教信教群众7460人,僧人46人,尼姑22人,活动场所8处。1997年,全区有“三定”佛教寺庵5处。1998年,区内佛教信教群众增至2.3万人。1999年,全区经政府登记开放的佛教寺庵7处,2000年,增至12处,佛教教职人员中比丘19人,比丘尼27人。

2001年,经政府登记开放的佛教活动场所8处,佛教信教群众3.19万人,教职人员中比丘22人,比丘尼19人。后开放活动场所历年有增有减,信教群众数量逐年增加,教职人员数量相对变化不大。至2006年,经政府登记开放的佛教活动场所21处,佛教信教群众5.5万人,佛教教职人员中比丘49人,比丘尼4人。2012年,全市依法登记佛教活动场所29处,佛教信徒76 743人,教职人员106人,成立县级佛教协会3个。

二、道教

1986年底,全区有23名道教信徒。1992年,全区有道士5人。1993年,区内道教主要活动在泌阳、新蔡两县,开放活动场所1处。1995年,全区有道教信教群众10人,属零散教徒,道士1人,正常开展活动。1998年后,道教信教群众数量猛增至数千人,经政府登记开放的道教活动场所1处。2001年,全市道教信徒过万,职业教职人员有坤道1人,2006年增至5人,当年经政府登记开放的宗教活动场所增至5处。2008年,全市经政府登记开放的道教活动场所9处,道教信徒1.39万人,有坤道7人。至2012年,驻马店市有依法登记道教活动场所14处,道教信徒28980人,道教教职人员17人。成立县级道教协会1个。

三、伊斯兰教

1979年,地、县(市)各级政府恢复建立宗教工作机构,宗教信仰自由政策逐步落实,为蒙冤人员平反昭雪,恢复名誉,各县(市)成立清真寺民主管理委员会或管理小组,政府拨款逐步修复或重建部分清真寺,教徒活动趋于正常。1986年底有清真寺51坊,房产336间,教长、阿訇54名,穆斯林群众4.7万人。并有17名宗教爱国人士分别当选为县(市)人大代表、政协委员。区内的伊斯兰教均属逊尼派(又称正统派)中的哈乃裴学派。这一学派又分为“格迪目”和“伊赫瓦尼”两大教派。“格迪目”派在区内历史悠久,教徒遍布全区各县(市),在宗教组织上比较涣散,实行互不隶属的“教坊制”。教坊通常以一个清真寺为中心,包括周围的穆斯林群众而形成,一般只有一个阿訇,寺务管理由穆斯林教徒自理,有经堂教育,学生称为“海里凡”。“伊赫瓦尼”派于20世纪20年代末传入区内,解放前已分布全区,俗称“新新派”,主张“尊经革俗”,故又称“尊经派”。反对阿訇念经收取报酬,提倡用汉语表达宗教的信仰。

至20世纪90年代,这两个教派互相取长补短,逐步融为一体,区内已无教派之别。1992年,全区有伊斯兰教教职人员116人(阿訇56人,海里凡60人),伊斯兰教清真寺54坊。1995年,全区开放伊斯兰教清真寺63坊,教职人员120人。1996年,全区有清真寺63坊,教职人员157人,穆斯林群众6.3万人,经常进寺参加宗教活动的有5000多人。1997年12月30日,驻马店地区伊斯兰教协会第一次代表大会在驻马店市召开,来自全区各县(市)的121位穆斯林代表出席会议。会议听取和审议驻马店地区伊斯兰教协会筹备委员会工作报告,讨论通过驻马店地区伊斯兰教协会章程;选举产生以吕金虎阿訇为首的驻马店地区伊斯兰教协会第一届委员会。1998年,全区经政府登记开放的伊斯兰教清真寺62坊,伊斯兰教有教职人员125人。

2000年,驻马店市伊斯兰教清真寺66处,信教群众71628人,教职人员157人。其中,伊斯兰教阿訇60人,海里凡97人。后开放清真寺数量和阿訇数量稳定增加,穆斯林群众数量相对稳定。至2005年,清真寺数量增至71坊,信教群众7.1万人。伊斯兰阿訇72人。2010年,驻马店市依法登记伊斯兰教清真寺73处,伊斯兰教信徒8.1万人,伊斯兰教教职人员82人。信教群众分布在全市所有乡镇,多在农村。2012年,全市依法登记伊斯兰教清真寺73坊,伊斯兰教信徒80832人,教职人员82人,全市爱国宗教团体中市级伊斯兰协会1个,县级10个。

四、天主教

1978年后,统战机构相继恢复,党的宗教信仰自由政策得以落实,为蒙冤人员平反,并修缮教堂,添置祭衣祭品等设施。1981年12月,正式开放驻马店市中华路天主教堂,宗教活动恢复。1982年3月,成立第二届驻马店天主教友爱国会,委员9人,主任张安东。1985年5月成立第三届驻马店天主教友爱国会,选举张安东为主任,委员9名。9月,驻马店天主教推荐周景丰到北京中国天主教神哲学院深造,推荐青年学生吉成义考入武汉中南神哲学院。1986年8月31日,周景丰晋升铎品,回驻马店任天主堂本堂神父,主持教务。至年底,由于许多神职人员和老教徒相继去世,新入教者较少,全区仅有天主教堂1座,神职人员4名,信徒334人。逢重大节日,参加“瞻礼”的教徒教友500余人。1989年,驻马店天主教依靠自身的房租收入为经费来源,新建教堂,增置设备,教会条件趋好。1992年3月12日,吉成义在汉口圣若瑟堂口晋升铎品,回驻马店天主堂任神父。1998年去漯河任神父,2008年又回到驻马店韩庄天主教堂任神父,2011年12月任省天主教两会副主任。

2012年,全市有天主教开放教堂3座(驿城区2座、上蔡县1座),天主教信徒近2000人,主要分布在市区的中华路、老街、方庄、谢庄和驿城区香山乡韩庄周围以及上蔡县百尺乡纸张村,驿城区中华路教堂宗教活动近1500人,韩庄教堂宗教活动近500人,上蔡宗教活动时近100人。信教群众多为40岁以上的中老年人,男女比例为1∶5,文化程度以初中以下者居多;有合法神父吉成义、刘开平、李方强、张泗谦4人。

五、基督教

中共十一届三中全会后,宗教活动恢复,1979年12月开放驻马店市南海路与自由街2处基督教活动点。1982年开放富强路南段教堂,实行各基督教派联合礼拜。同年12月,驻马店召开基督教三自爱国会第二届教友代表会,选举产生三自爱国委员会,委员9人,主任焦世清。1982年以后,各县亦对基督教活动点进行普查整顿,有计划有组织地批准开放一批“三定”(固定地区、固定活动点、固定宗教活动主持人)点。1986年底全区有教堂1座,“三定”点95个,教徒33333人,长老1人。

1992年,全区有基督教信教群众58574人,宗教职业人员8人(牧师1人,长老7人),传道人员166人。全区开放基督教活动场所175处(5处教堂,170处简易活动场所)。1993年,全区基督教信徒最多,有9万多人,开放活动场所180余处,另有相当数量的家庭活动点。1994年,宗教职业人员19人(牧师1人,长老12人,神学生6人)。至1997年,基督教处于狂热的发展状态,经综合治理,逐步走上依法管理、依法活动的轨道。经政府登记的基督教活动“三定”点272处,后逐年增多。2000年,经政府登记开放的基督教活动“三定”点305处,信教群众99468人,基督教牧师1人,长老11人,传道员212人。2001年,全市基督教信教群众11.17万人。至2006年,经政府登记开放的基督教活动场所419处,信教群众达12.98万人,有牧师3人,长老23人,传道员535人。2008年,全市有基督教牧师7人,长老243人,传道员337人。2010年,全市有基督教信徒211321人,基督教教职人员1087人,信教群众遍布在全市所有乡镇,大多在农村。全市有市级基督教三自爱国运动委员会1个,基督教协会1个,县级基督教三自爱国运动委员会9个,基督教协会9个。